【ふるさと納税】返礼品規制の影響は利用者の9割に影響を

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営するソフトバンクグループの株式会社さとふる(本社:東京都中央区、代表取締役社長:藤井 宏明)は、20歳以上の男女計1,214人を対象に、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査を実施した。以下その内容についてポイントを絞って見ていく。

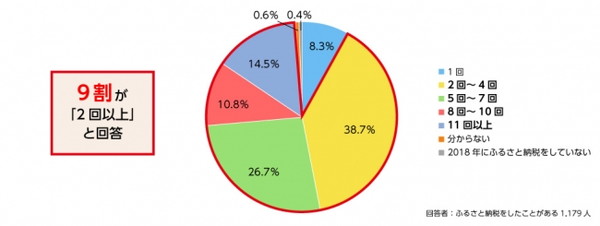

ふるさと納税は一部の寄付者がリピート

ふるさと納税経験者のうち、約9割が1年に2回以上ふるさと納税を活用して寄付をしたことがあると回答した。そのうち半数以上が5回以上と回答し、繰り返しふるさと納税をする人が多いことがわかった。年間寄付総額については、10,001円以上~70,000円未満の寄付を行った人が5割以上、1回あたりの寄付は10,000円の寄付を申し込んだ人が約5割と最も多い結果となった。

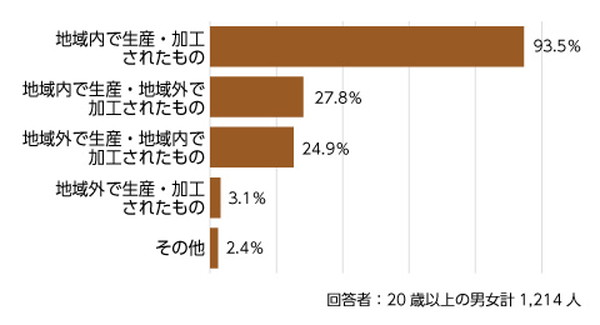

「返礼品は地場産品」という当然の流れへ

回答者が考える地場産品の定義としては「地域内で生産・加工されたもの(93.5%)」が9割以上と最も多く、次いで「地域内で生産・地域外で加工されたもの(27.8%)」、「地域外で生産・地域内で加工されたもの(24.9%)」、「地域外で生産・加工されたもの(3.1%)」という結果になった。

このほか、「その街の人が携わっているもの(30代女性/茨城県在住)」、「地域に利益がもたらされるもの(30代男性/東京都在住)」という声が上がった。生産・加工のいずれかの工程が地域内で行われていることなど、地域に関わりのあるものが地場産品の定義として認識されていることがわかったとしている。

返礼品規制の立法化で激変する「ふるさと納税」

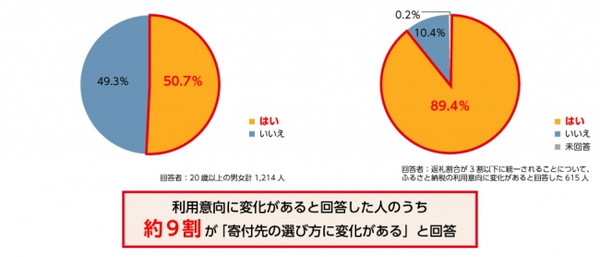

回答者の過半数が「返礼割合が3割以下に統一されることについて、今後のふるさと納税の利用意向に変化がある」と回答。そのうち約9割が「寄付先の選び方に変化がある」と回答した。さとふるでは、現在一部の自治体に寄付が集中していると言われるが、返礼割合が統一される2019年6月の法改正以降、寄付者の寄付先の選び方に変化が生まれることが予想されると分析する。

ふるさと納税の制度をめぐる議論は続く

ふるさと納税は、自分の住民票を置く居住地以外の自治体に寄付ができ、2,000円を超える部分が住民税や所得税から控除される公的な制度だ。安倍政権下の地方創生政策の一翼を担うべく導入されたが多くの問題点も指摘されてきた。

特に返礼品競争が過熱し、地場産品でない高額な商品や金券などを用意して寄付を募る状況が生まれてしまい、そうした品を並べる一部の自治体に寄付が集中し、それ以外の制度の主旨を遵守する自治体からは住民税相当分が流出するなど、本来の「自治体の施策を支援する」という寄付の主旨が失われているとの指摘が各方面からなされてきた。

さらに「ふるさと納税」については、東京・愛知・大阪や全国の政令都市など都市部から膨大な額の住民税相当分が流出しており、一部の自治体では住民サービスに支障が出かねないとする懸念も高まっていた。

総務省は過剰な返礼品競争はそもそも「ふるさと納税」の制度として想定しておらず制度を歪めるものであるとして、2017年から返礼品の額を寄付額の3割とし、地場産品を充てるよう自治体側に指導を行ってきた。

ところが関西地方の一部の基礎自治体などが総務省の意向に反し、高額かつ地場産品でない家電製品や大手ECサイトのギフト券などを用意する状況が続き、物議を醸してきた。こうした状況に業を煮やした政府と総務省は、ついに「返礼品を寄付額の3割かつ地場産品に限る」内容を盛り込んだ法改正に踏み切ることとなったのだ。

こうして「返礼品バブル」といも言える状況が総務省の方針によって一気にはじけた格好で、そのような制度の主旨に反する「返礼品バブル」を前提として展開してきた「ふるさと納税」の代行企業は、一気に「市場」が沈静化する中でその存在意義そのものを問われることになりそうだ。

この点について「ふるさと納税」代行企業の最大手とされる企業は、すでに「返礼品ありき」の代行から自治体のPRや施策支援そのものに大きく舵を切る内容の発表なども行っているほか、莫大な手数料がかかる「ふるさと納税」代行企業のサイトを通さず、自治体独自のサイトを構築して、直接「ふるさと納税」を募る動きも加速している。先の総務大臣の会見にもあるように「ふるさと納税」そのものの制度の存続が問われる状況は続きそうだ。