未成年のネット通販トラブル、発生要因と防止対策 国民生活センター調査

ネット通販トラブルが起きる要因・課題(独立行政法人国民生活センター調査)

ネット通販トラブルが起きる要因・課題(独立行政法人国民生活センター調査)

独立行政法人国民生活センター(以下、国民生活センター)は2025年3月5日、「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」の報告書を公表した。本記事では、発表された結果からネット通販トラブルに関する項目を中心に、一部内容を紹介する。

平均既支払額は高額化の傾向

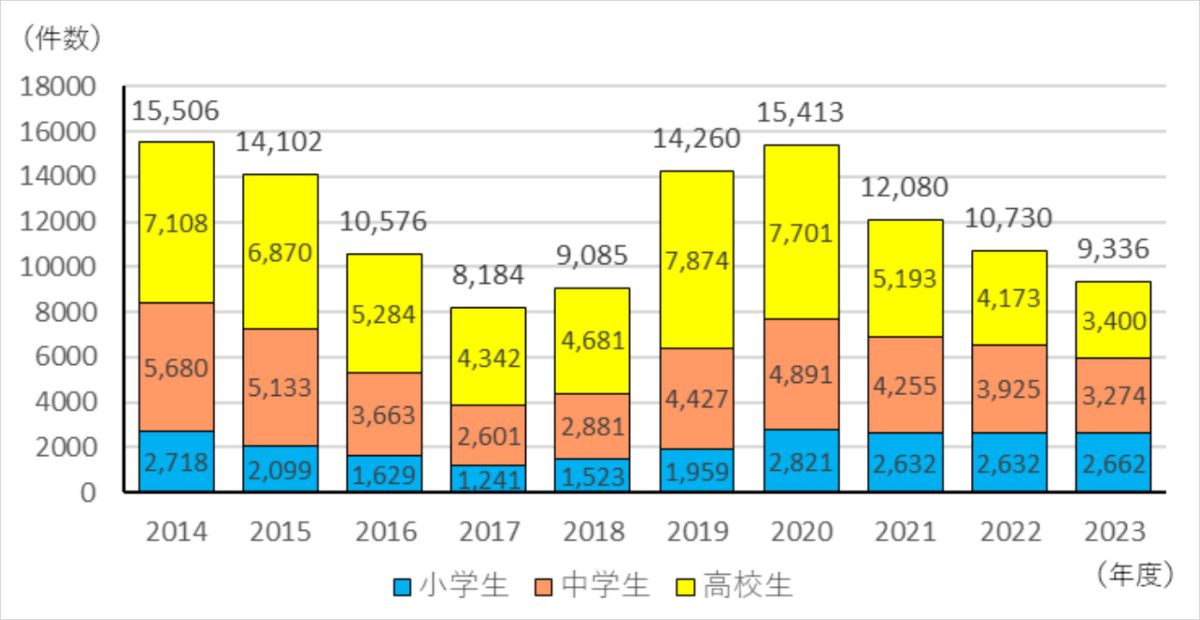

まずPIO-NET(※1)における、未成年者(小学生、中学生、高校生)の相談の傾向を見ると、2014~2017年度はいわゆる「ワンクリック請求」と呼ばれる内容の相談が多い「アダルト情報サイト」の相談件数が減少し、それに伴って全体の相談件数が減少。2018~2020年度にかけては健康食品や化粧品の相談が増え、相談件数が増加した。

そして2021年度以降は「インターネットゲーム」の相談が多い小学生は横ばいだが、中学生や高校生では相談件数が減少しているという。

※1:PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと

【図】小学生・中学生・高校生の年度別相談件数

【図】小学生・中学生・高校生の年度別相談件数

一方、2014~2023年度の平均既支払額は小学生で約5万3000円、中学生で約4万8000円、高校生で約3万3000円。年度別に平均既支払額をみると、いずれの年代でも高額化の傾向があり、2023年度は小・中学生で10万円を超える額となった。

「知識・理解が不十分」であることがトラブルの要因

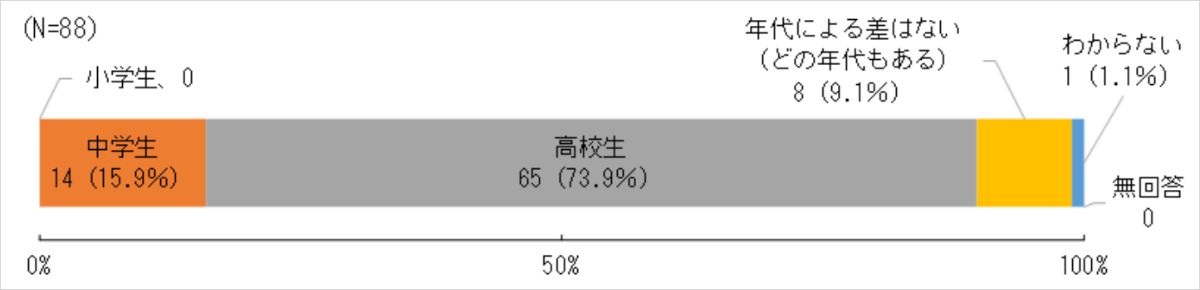

本調査で、ネット通販トラブルに関する相談は、小学生・中学生・高校生のどの年代が多いか聞いたところ7割以上のセンターが「高校生」であると回答。さらにネット通販トラブルの相談で、センターが相談者に対応する際に難しいと感じるのは、「契約状況等の事実確認」「未成年者本人からの聴き取り」であるとの回答が多数を占めた。

【図】ネット通販トラブルに関する相談が多い年代

【図】ネット通販トラブルに関する相談が多い年代

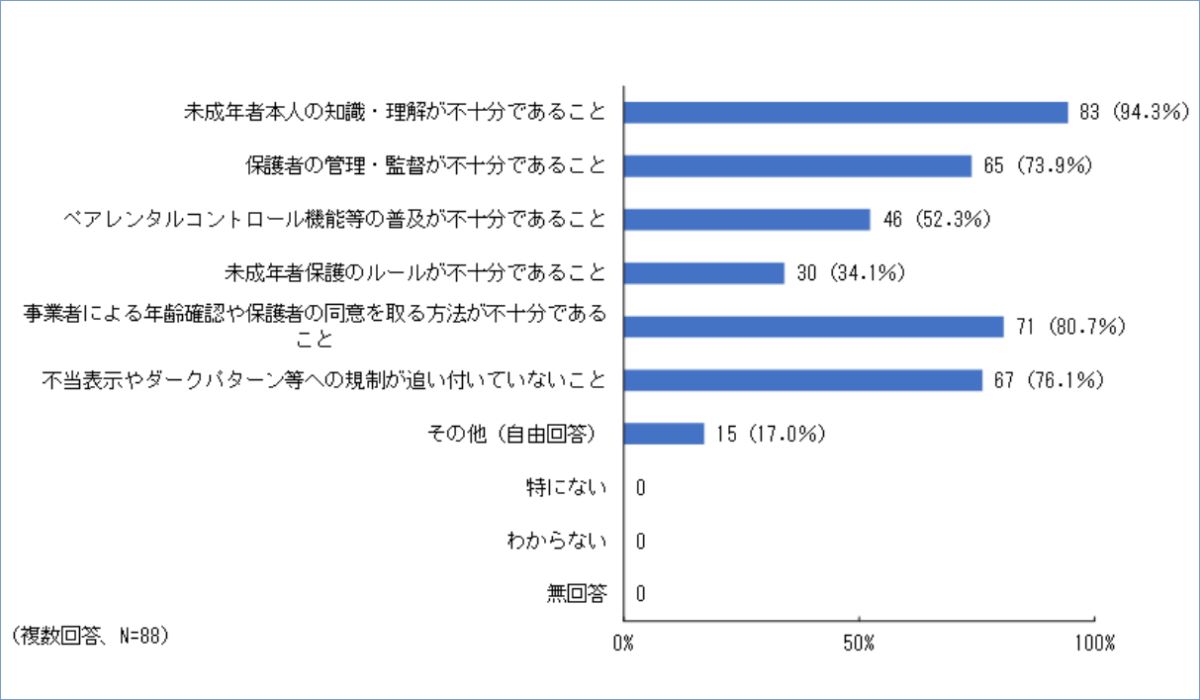

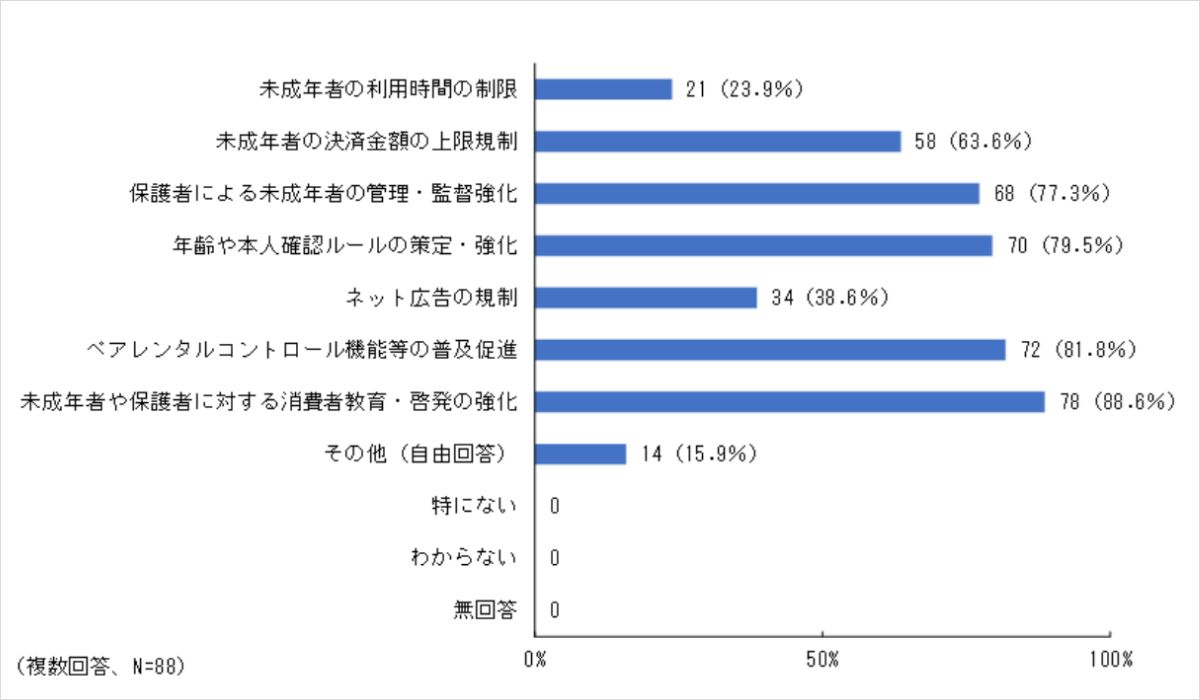

また、ネット通販トラブルが起きる要因や課題として、9割以上が「未成年者本人の知識・理解が不十分であること」と回答し、「事業者による年齢確認や保護者の同意を取る方法が不十分であること」「不当表示やダークパターン等への規制が追い付いていないこと」も多数となった。

一方、ネット通販に関するトラブルの解決や未然防止に効果的と考えられる対策として、最も多かった回答は「未成年者や保護者に対する消費者教育・啓発の強化」となり、「年齢や本人確認ルールの策定・強化」「ネット広告の規制」が多数となっている。

【図】ネット通販トラブルの解決・未然防止に効果的な対策

【図】ネット通販トラブルの解決・未然防止に効果的な対策

未成年者本人、保護者、事業者それぞれの課題がある

調査の結果、国民生活センターは未成年者の消費者トラブルについて、「未成年者本人においては、知識・理解不足や事実確認の困難さ、保護者等においては、未成年者の管理・監督不足や未成年者同様の知識・理解不足、事業者においては、未成年者による無断契約への対策不足や広告表示等といった課題がそれぞれある」と指摘する。

未成年者への消費者教育・啓発活動については、未成年者だけでなく保護者等に対しても啓発・注意喚起を行うこと、学校や教育委員会の連携・協力を得ること、未成年者の発達段階に合わせた啓発・注意喚起を行うこと、人材と予算の確保といった課題もある。

商品やサービスを提供するEC事業者側も、可能な限りトラブルが発生しない仕組みづくりが求められるだろう。

※参考・画像元:「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告(独立行政法人国民生活センター)