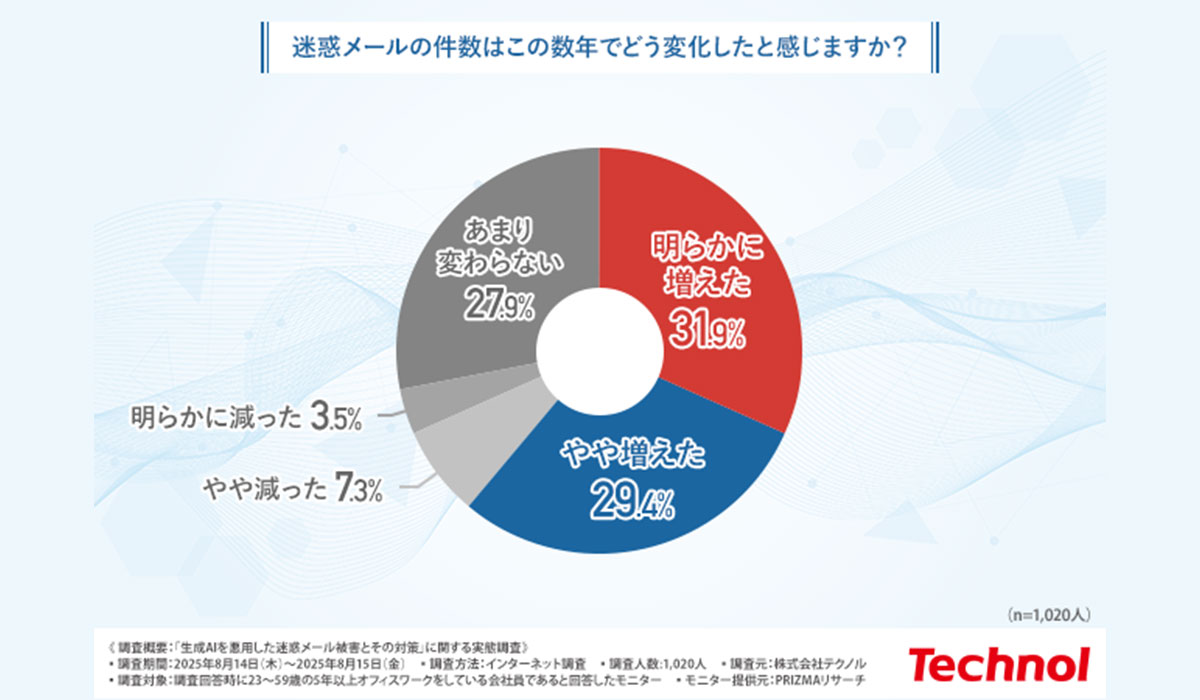

「宅配便」「ECサイト」を装った迷惑メール「つい開きそうになる」 テクノル調査

株式会社テクノル(以下、テクノル)は2025年9月3日、「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査の結果を発表した。

調査概要

◆調査期間:2025年8月14日〜8月15日

◆調査方法:PRIZMAによるインターネット調査

◆調査人数:1020人

◆調査対象:調査回答時に23~59歳の5年以上オフィスワークをしている会社員であると回答したモニター

◆調査元:株式会社テクノル

◆モニター提供元:PRIZMAリサーチ

◆出典:「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査(株式会社テクノル)

宅配便、ECを装った迷惑メールが開かれやすい

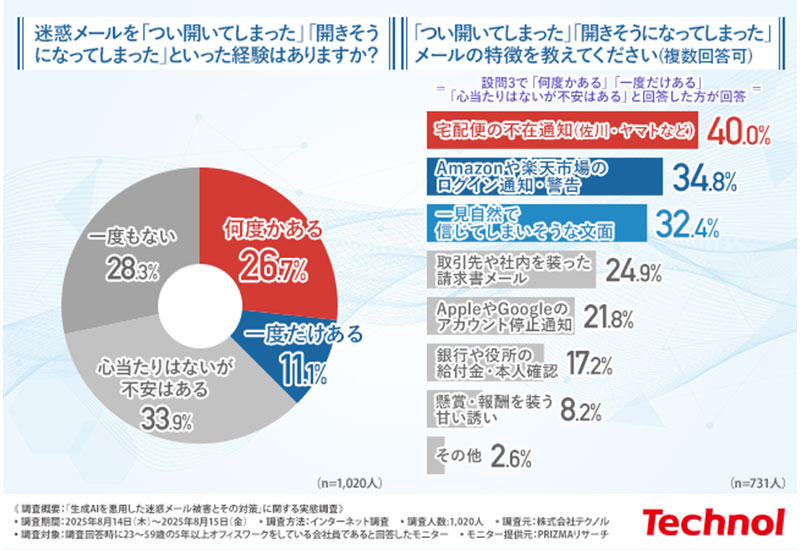

「迷惑メールを『つい開いてしまった』『開きそうになった』」との質問に対し、「何度かある(26.7%)」「1度だけある(11.1%)」と回答した人は、全体の約4割に上った。

また、「心当たりはないが不安はある」という回答も一定数存在し、直接的な被害経験がなくても、不安を抱える層が少なくないことが明らかになった。

続いて「何度かある」「一度だけある」「心当たりはないが不安はある」と回答した人に、「『つい開いてしまった』『開きそうになってしまった』迷惑メールの特徴」をたずねたところ、以下の回答が上位を占めた。

◆宅配便の不在通知(佐川・ヤマトなど):40.0%

◆Amazonや楽天市場のログイン通知・警告:34.8%

◆一見自然で信じてしまいそうな文面:32.4%

日常的に利用している宅配業者やECサイトを名乗っていることで、警戒心が薄れ開封リスクが高まっていることが分かる。

AI技術によって体裁が洗練

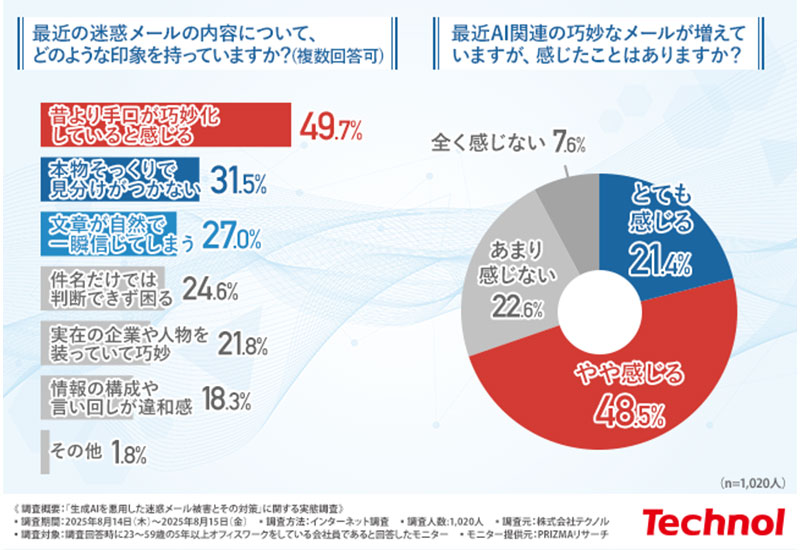

「最近の迷惑メールの印象」についてたずねたところ、「昔より手口が巧妙化していると感じる(49.7%)」「本物そっくりで見分けがつかない(31.5%)」「文章が自然で一瞬信じてしまう(27.0%)」が上位を占めた。

迷惑メールは以前よりも手口が巧妙になっており、とりわけ「本物そっくりで見分けがつかない」という回答が多く挙がった。見た目や文面、形式の精度向上が誤認の一因となっている。

テクノルはこの結果について、「AI技術の進化によってメールの文章や体裁が洗練されてきていることも関係しているのかもしれません」と分析する。

佐川急便、ヤマト運輸も注意喚起

今回の調査では、迷惑メールを実際に「つい開いてしまった」「開きそうになった」との回答が4割近くに達し、受信者の判断を迷わせる巧妙な手口が広がっていることが明らかとなった。

佐川急便は2025年6月末に、ヤマト運輸は同年8月末に、それぞれ自社名を装った迷惑メールの多発を公表。迷惑メールやSMSの事例を示すと同時に、クレジットカード番号を入力しないよう注意を呼びかけた。

テクノルは今後について、「AIによる自動検知や全自動フィルターのような“先回りの仕組み”と、社員のセキュリティ意識向上といった“意識の底上げ”の両面からの取り組みが重要になるのではないでしょうか」と分析する。

EC事業者は自社の状況を見直すとともに、ユーザーへの注意喚起を積極的に行ってほしい。