中国の水産物輸入停止に伴い、水産関連172社に影響の可能性 TDB調査

株式会社帝国データバンク(以下、TDB)は2025年11月21日、保有する信用調査報告書ファイル「CCR」(200万社収録)など自社データベースから分析可能な企業を対象に、中国の企業と取引を直接・間接的に行う企業について調査・分析を行った結果を公表した。

※中国本土のほか「澳門(マカオ)」「香港(ホンコン)」両特別行政区も対象。

対中国への輸出を直接・関節的に行う日本企業は9250社

TDBが在中国の企業に製品やサービスなどを販売(提供)する、対中国への輸出を直接・間接的に行う日本企業を調査した結果、2025年10月現在で国内に9250社あることが判明した。

この結果は、2023年調査時点で判明した9270社から新たに870社が参入し、890社が撤退。差し引き計20社・0.2%の純減となったものである。

※画像元:中国の対日輸入規制による日本企業の影響調査(2025年)(株式会社帝国データバンク)

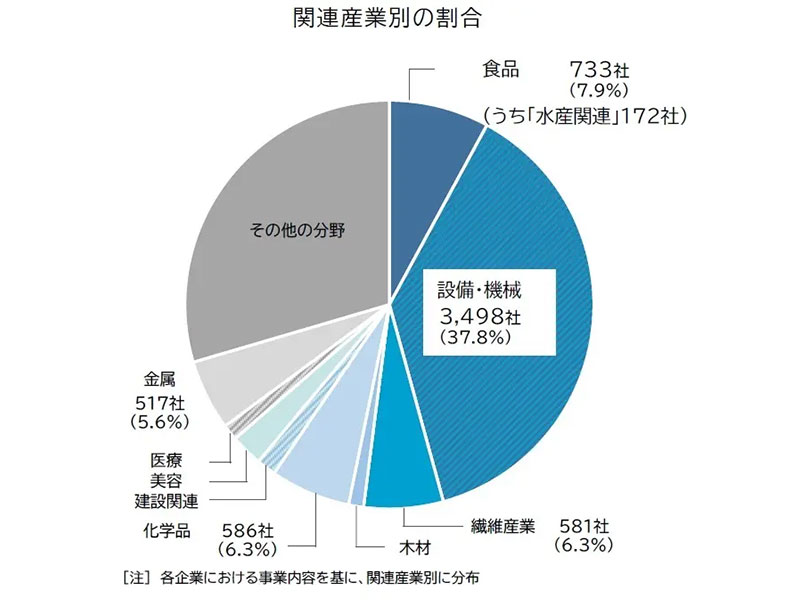

最多は約4割を占める電化製品、製造機械など

中国への輸出企業を関連産業別にみると、最も多いのは自動車や家電など電化製品、製造機械など「機械・設備」(3498社)で、全体の約4割を占めた。

次いで、漁業や農業など一次産業から、食品加工・販売までを含めた「食品分野」が733社・7.9%で続く。

※画像元:中国の対日輸入規制による日本企業の影響調査(2025年)(株式会社帝国データバンク)

※画像元:中国の対日輸入規制による日本企業の影響調査(2025年)(株式会社帝国データバンク)

中国向け販売が占める割合は2年間で1%上昇

自社の販売額のうち中国向け販売(輸出)が占める割合は、全産業平均(対象:約2000社)で1社あたり平均43.8%。これは2023年時点(42.8%)と比べて、1.0pt上昇しており取引シェアにおける対中輸出の比重が高まった。

中でも、資源リサイクルなど「金属」(31.7%、+6.8pt)をはじめ、「機械・設備」(36.4%、+1.8pt)や、アパレルなど「繊維産業」(39.0%、+3.5pt)は1社あたりシェアが増加。一方、「建設関連」(18.8%、−15.2pt)や「医療」(54.4%、−3.4pt)、現地メーカーの台頭などで価格競争が激しい化粧品などの「美容」(55.4%、−1.7pt)では減少した。

中国の対日輸入規制で影響が出る可能性のある「食品」は、55.9%(2023年)から、53.9%(2025年)と減少したほか、食品のうち「水産関連」でも同48.4%から47.8%と減少した。

規制範囲が広がる事態も想定される

TDBは、ここ2年間で企業における取り組みが大きく変化していることを指摘。

同社は「中国国内で人気の高いナマコなどのほか、日本食ブームを背景に日本産食品の需要は旺盛で、『最大の得意(販売)先』としての中国市場の存在感は依然大きい。他方、輸出企業側でも政治面を中心に経営環境が大きく一変する中国特有のリスク=チャイナリスクの認識が改めて広まり、中国以外の取引市場を開拓するなど『中国依存』を減らすリスク分散の取り組みも進んできた」と分析する。

こうした状況を背景に、今回の再禁輸措置についても比較的冷静な対応を行う企業が多いとみられ、2023年当時のような「ショック」までは至らない可能性もあるとした。とはいえ「今後の成り行き次第では対中輸入の規制範囲が広がるといった事態も想定され、短期的には対中輸出の割合が高い企業を中心に一定の影響が出ることは不可避とみられる」と続ける。EC事業者としては引き続き最新の情報を注視し、柔軟な対応を心がけたい。