2025年のEコマース〜Commerce Anywhere時代のマーケティング〜【博報堂 セミナーレポート】

ECのマーケティング戦略は転換期を迎えている。「第四次フェーズが到来した」と語るのは、カンファレンス「2024年のEC業界を総復習する2日間」でトップバッターとなった株式会社博報堂コマースコンサルティング局 ビジネスコンサルタントの桑嶋剛史氏。市場の動向から始まり、2025年の消費者に訴えるべき価値と、成長を続けるために必要な社内体制のあり方を解説した。

着実に成長してきた国内ECの第一次~第三次フェーズ

2023年末時点での国内EC化率は9.38%で、2014年の4.37%から比べると、コロナ禍での急成長を挟んで2倍以上に成長している。桑嶋氏によると、2024年のEC市場はポスト・コロナの第四次フェーズに入っているという。

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

「楽天市場の登場で日本が第一次フェーズとなる『黎明期』を迎えた頃、通販の受注チャネルはコールセンターが主でした。事業者やメーカーから見ればECは通販企業の一チャネル。コールセンターが対応できない時間にも稼働して、24時間一定的に受注できる体制を作るためのサブチャネルでした。

第二次フェーズは2013年ごろからコロナ禍前の2019年まで、Amazonが日本でのマーケティングを加速させた時期です。Amazon/楽天がCMを中心に顧客獲得のためのプロモーションを展開。EC市場の成長に合わせてユーザーにも『ECは便利』『早く届く』『まとめ買いが楽』という認識が広まり、モールの認知も拡大しました。この頃、事業者にとって卸売り先の販売チャネルとして、ECモールは存在感を増し始めます。第二次フェーズは、オフラインのチャネルと並んでECが売上の合計値にインパクトを与える実感が出てきた時期です。

第三次フェーズは2020年から2022年のEC化率が急激に伸びたコロナ禍の期間です。緊急事態宣言や店舗の閉鎖で買い物に出られなくなった人々が、ECを使ったことで利便性が認知されました。

同時に2016年から2019年にかけてアメリカで流行ったD2Cブランドが成功事例として日本に上陸。これを受けて日本でもD2Cブランドが多く立ち上がりました。事業者はECを、販売チャネルを超えてマーケティングデータの取得や、ユーザーとの繋がりを実現できる場であるという実感を持ち始めました」

「Commerce Anywhere」の国内EC第四次フェーズ

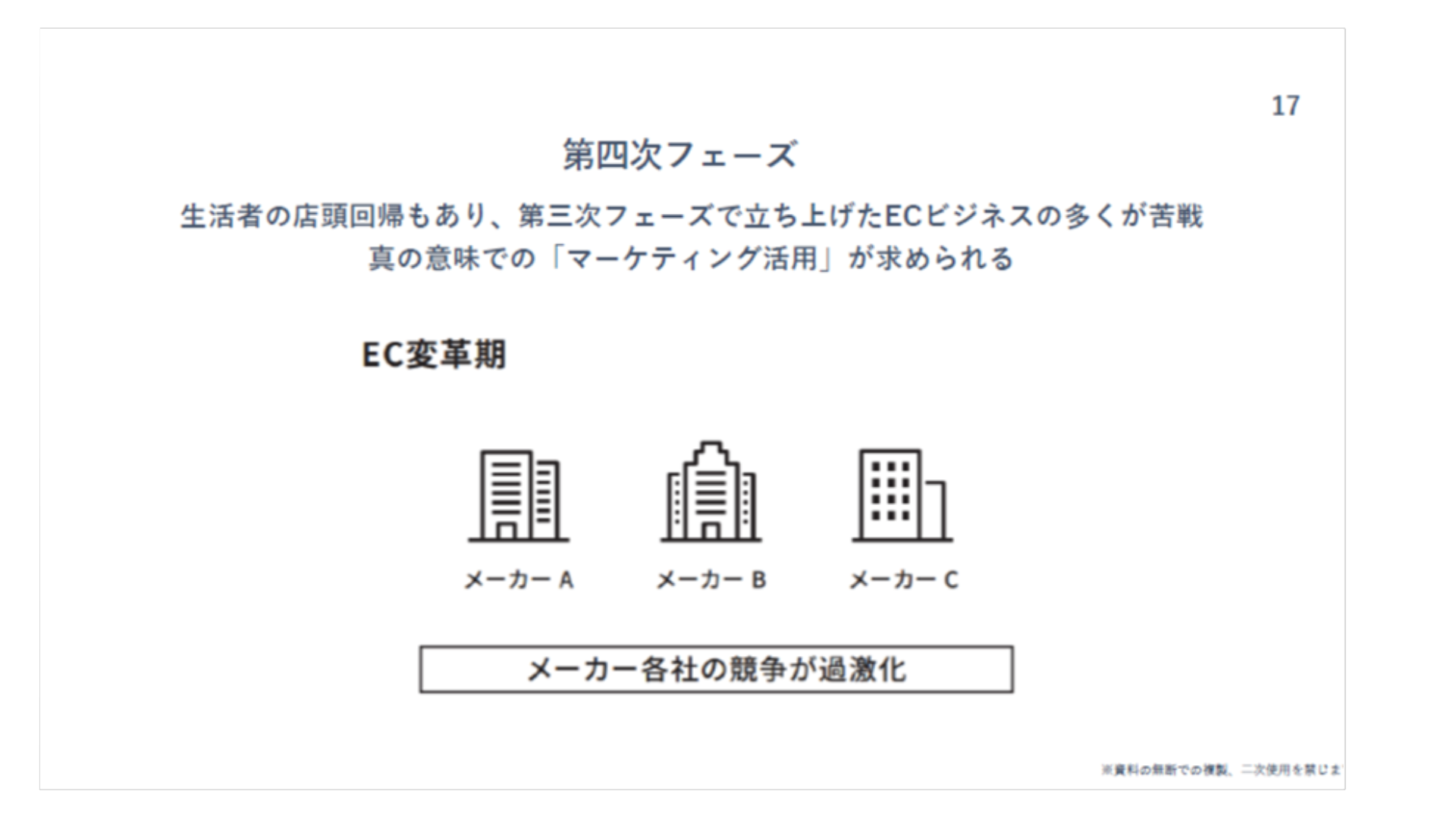

桑嶋氏は、コロナ禍が収束に向かい、「仕方なく」ECを使っていたユーザーが店頭に回帰し始めた2023年以降を第四次フェーズと位置付ける。競争の激化によって事業縮小や閉鎖に追い込まれているD2Cブランドも出てきているという。

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

「ECで良い体験をしたユーザーはECの購買額を増やしているので、EC化率は変わらず伸びていますが、ユーザーの「目利き力」は相当上がりました。リテラシーの向上により、『ECのメリットがなければ店頭に戻る』という動きもあります。

また、第三次フェーズでECの重要性に気付いたメーカーの本気度が高まったため、市場の競争環境が厳しくなっています。また、ユーザーは海外サイトやクイックコマースにも注目し始めており、モールやプラットフォームの競争も激化している」という。

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

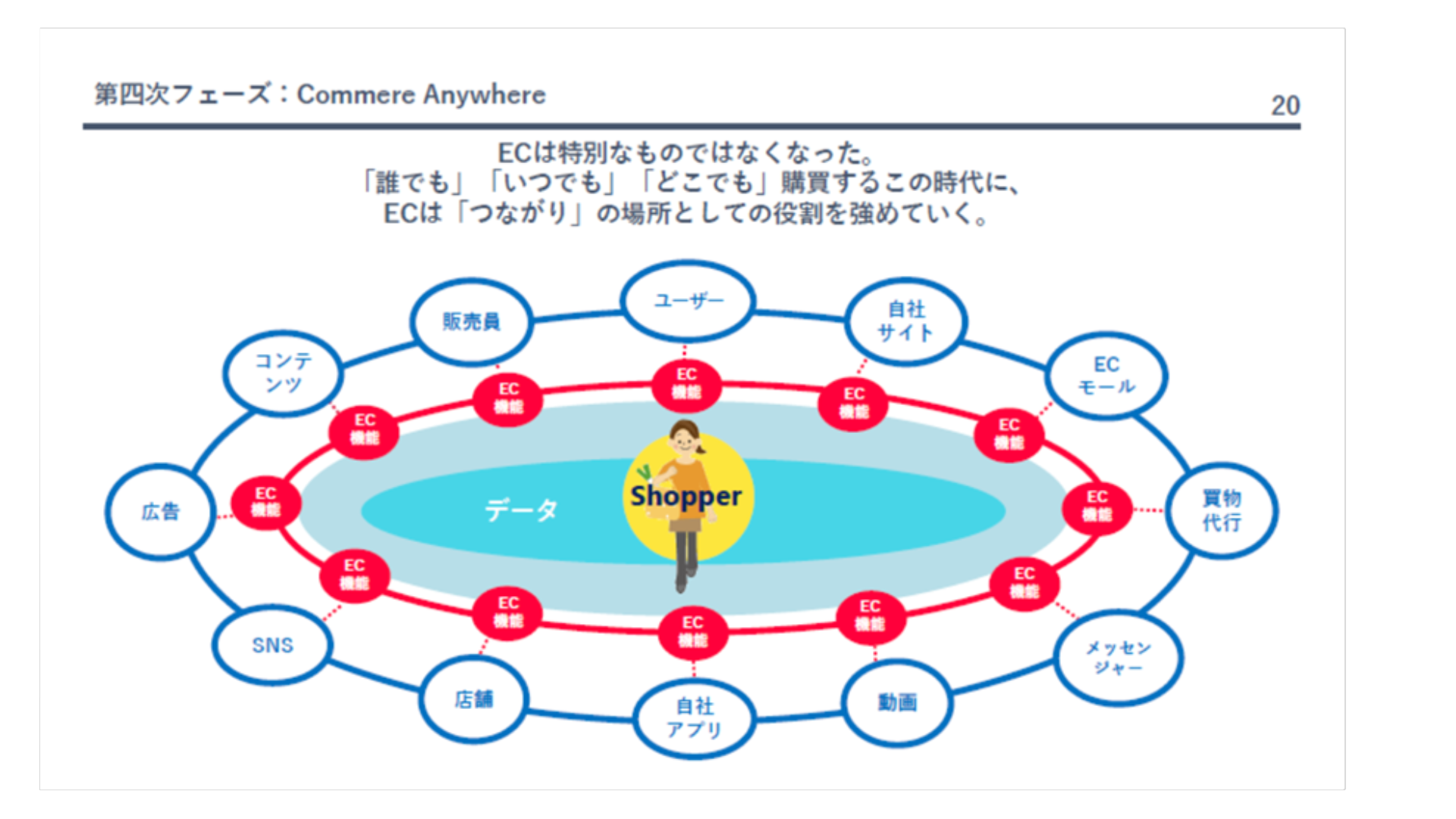

ユーザー視点での変化についても「従来は場所で分断されていたスーパー、コンビニ、百貨店などのお店が、ECによってシームレスな買い物体験への統合が進んだことで、ECは誰でも、いつでも、どこでも、オンラインからオフラインまでも『繋ぐ』場所という立ち位置を強めています。

家電量販店で商品を見てからモールや直販ECを見て購買するなど、OMOと表現されていた行動が当たり前になりました。ECは販売チャネルではなく、マーケティングプラットフォームのひとつです。EC単体のテクニック論に終始せず、『いつでもどこでも買える』の象徴であるECを軸に、事業全体をプロデュースする視点が重要な時代になっています」とした。

好きになれる仕掛けでファンを作る

博報堂の調査によれば、昨今の消費者の購買インサイトは、「買いたい」と「買ってもいい」を、「盛り上げる」「維持する」の4象限に分けられるという。「安い」「便利」で構成されていた第二次フェーズまでの消費者インサイトが、自己実現としての購買に移行している現状が解説された。

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

「『推し活』という言葉に代表される『好きの気持ちを、買い物で実現したい』というインサイトを掴み、ストーリーとブランディングでユーザーの心を動かすことが重要になっています。

まずユーザーがEC上の商品を購買の選択肢に入れる基準として、最も重視しているのはサイトのレビュー。実店舗でもECサイトのレビューは大いに参考にされています。ユーザーの生の声を届ける重要性は高まり続けています。

次に『推したくなるブランド』になるためには、タレントとコラボするだけではなく、ブランド自体を『推したくなる』設計にすることが重要です。ブランドに解釈の余地を残すことで、ユーザー自身がブランドの輪に入るイメージができます。また、販売までのプロセスを見せることで、『推せる』タッチポイントを増やすことも有効です。

購入後のロイヤリティプログラムも重要です。購買額などに応じて金銭的な還元率を高めていく施策の効果は、コストに見合うほどLTVに影響していない場合もあります。これからはブランドをもっと好きになってもらえる『コト』体験の強化が、ユーザーと事業者の両方にとってメリットのある還元になるでしょう。

最近、我々は『生活者共創マーケティング』という概念を提唱しています。ユーザーに『私のブランド』と認識してもらうマーケティングをすることで、自発的に拡散してもらいやすくなります。

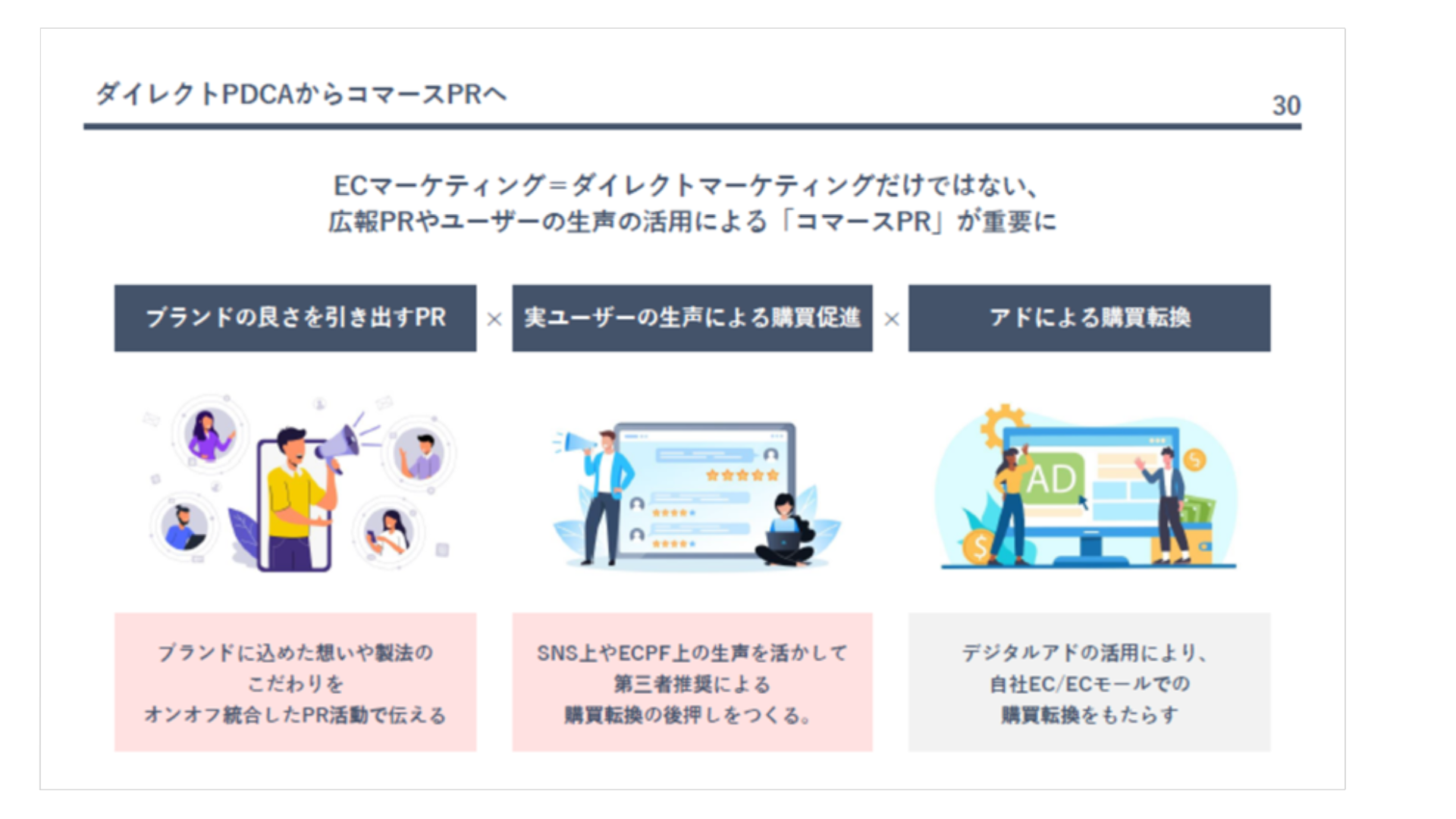

そのため、ECマーケティングの方法はダイレクトマーケティングだけではなくなり、ブランドマーケティングなどを組み合わせた『コマースPR』が重要になっています。

オンラインとオフラインを統合したPR接触機会を増やし、口コミに触れてもらうことで購入を促します。それでも購買に至らない方は広告で刈り取ります。PR、口コミ、広告の3要素の効果を最大化するコマースPRが事業成長のキーになります」

フルフィルメント領域の丁寧な設計

最後に桑嶋氏は、2024年問題を皮切りにコスト上昇が止まらない物流と、規模の拡大に伴って膨張するシステムとの向き合い方を解説した。

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社博報堂(カンファレンス登壇資料より)

「物流コストの削減を求めてLTVを失うのならば、多少コストをかけても顧客満足度を優先すべきだと思います。ただ、それには単にリッチな包装をするのではなく、ユーザーから見てコストパフォーマンスの高い体験を提供することがポイント」だという。

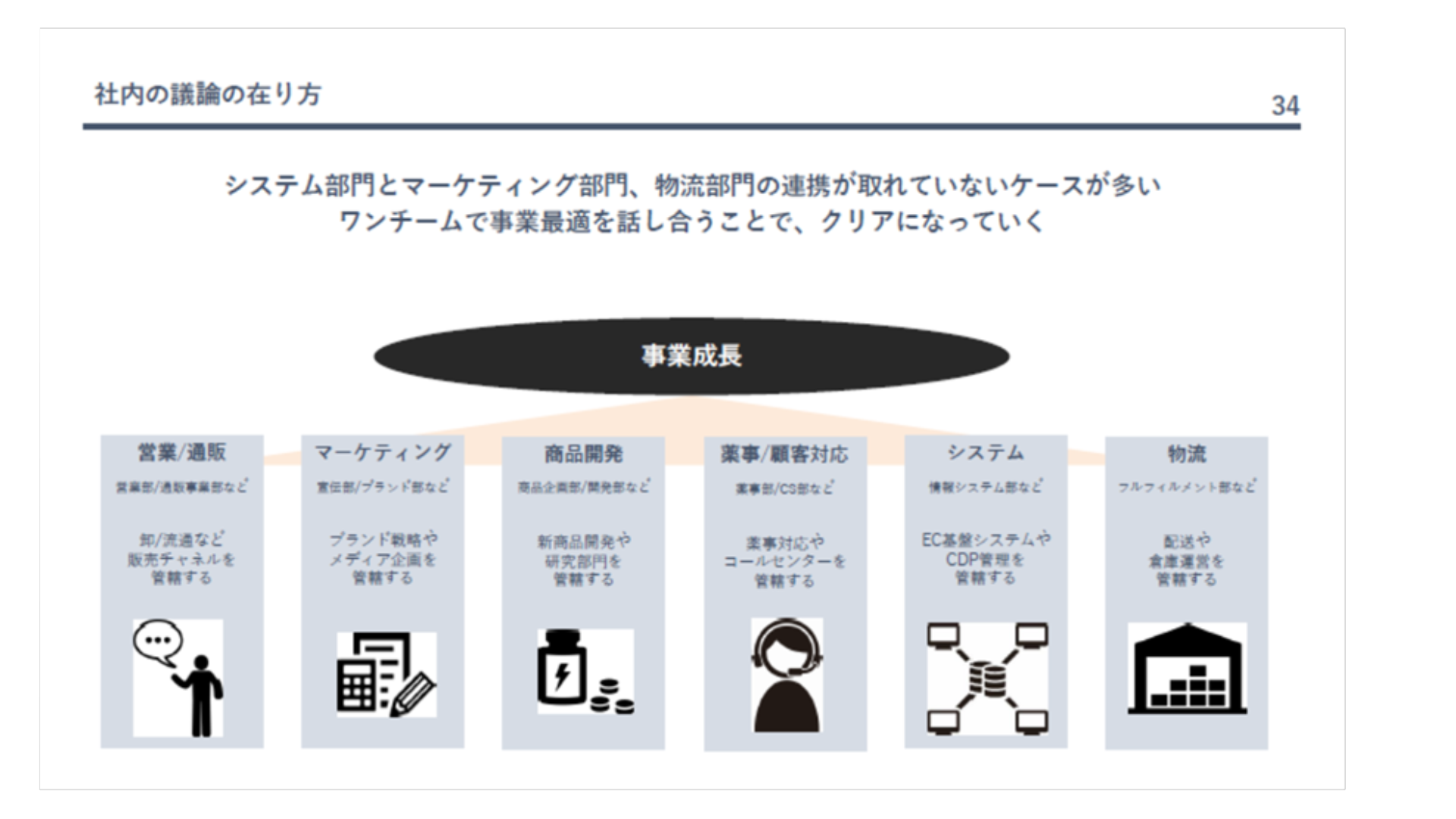

「システムは規模が大きくなるほどに維持費用がかさみ、保守費用が利益を圧迫している企業も多くいます。今後は社内で部門最適ではなく、各部門の責任者が連携し、協力会社も含めた事業成長へのコミットが重要です。

ECを起点に全方位で戦略的なプロジェクトマネジメントをするために、我々は戦略PMというポジションを提唱しています。ECはフルファネル型のビジネスになりました。戦略から運用まで、統合したマネジメントを実現することで、EC事業者はさらなる成長を見込めるでしょう」

「ECで商品を出せば売れる」という時代は過ぎ去り、ユーザーが積極的に購買したくなる理由を創出するマーケティングが2025年以降のECには欠かせない。スマートフォンの中にリアルとオンラインが統合されたマーケットがある以上、事業者側もシームレスな施策を展開する必要がある。「コスパがいい」だけでは食指の伸びないユーザーに対して、一貫した「刺さる」ストーリーを提供するマーケティングが、これから成長するショップの共通項になりそうだ。

コマースコンサルティング局 イノベーションプラニングディレクター/HAKUHODO EC+ ビジネスコンサルタント

通販事業の運営チームを経て、博報堂のEC支援チーム(現:HAKUHODO EC+)の旗揚げに参画。米国Kepler社への短期出向を経て、現職。ECを中心としたコマースビジネスの立ち上げや事業変革支援、顧客目線でのプロモーション設計などを長らく担当。書籍の執筆や大学講師なども担当。