OMOで深まる顧客理解 「楽天市場 母の日グルメフェスティバル」が示すECの可能性

EC業界にとって、クリスマスやバレンタインデーと並ぶギフト需要拡大のビッグチャンスが「母の日」。楽天グループは、2025年5月11日の母の日に先立ち、「楽天市場」で人気の母の日向けのグルメやスイーツをオフラインで展示・試食提供する OMO(Online Merges with Offline)型のポップアップイベント「楽天市場 母の日 グルメフェスティバル」を2025年4月17日から21日の5日間にわたって開催した。

会場の規模は前回の2倍以上の広さに

「楽天市場 母の日 グルメフェスティバル」が開催されたのはみなとみらい線「みなとみらい」駅直結の「MARK IS みなとみらい」1F・グランドガレリア。会場内には「楽天市場」で人気の母の日向けグルメやスイーツを販売する11店舗のグルメ商品の展示ゾーン、試食ゾーンを設置。試食後、アンケートに回答すると、最大880円分の「楽天市場」クーポンが付与(楽天IDが必要)されたり、「楽天市場」出店店舗の商品が当たる「ラッキーくじ」が引くことができるなど、お得な企画が用意されていることもあり、取材当日も多くの来場者でにぎわっていた。

楽天によると、シーズナル系のイベントは今回で6回目、母の日のポップアップのイベントは昨年に続き2回目。1回目は本社のある二子玉川からも近く会社としてゆかりも深いことから、マルイファミリー溝口店(丸井 溝の口店)で開催した。イベントを通した新規顧客の獲得が主な狙いだったため、ターゲットを広くとって特にジャンルも絞らず、美容家電など多岐にわたる商品を展示したという。その中で、「試食してみて美味しかったらすぐ買われる方が多く、店頭のリードタイムが短い」など食品の店舗から、母の日イベントの満足度が非常に高いことがわかった。

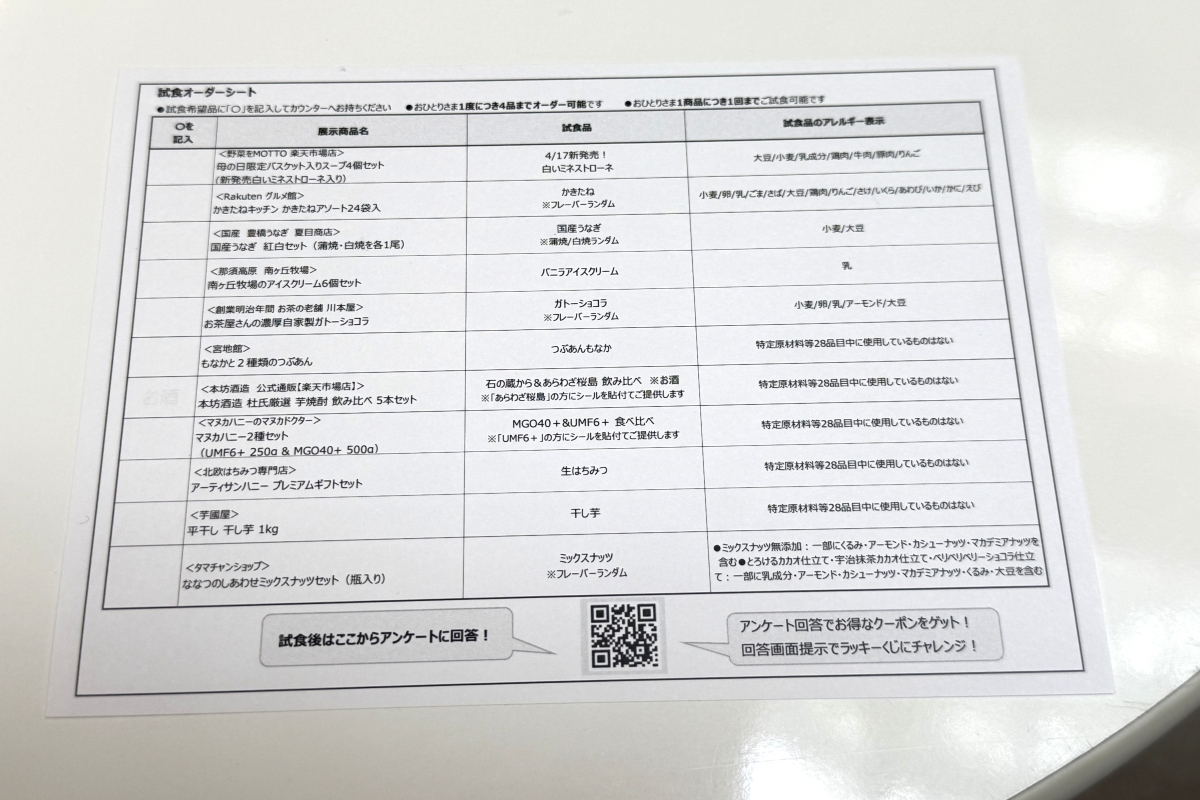

来場者は試食を希望する商品をオーダー形式で注文

来場者は試食を希望する商品をオーダー形式で注文

そこで今回の母の日イベントでは、展示商品を食品関係に絞り、会場の規模も前回の約50平米から2倍以上の広さに拡大。試食スタイルもオーダー形式にして4種類選んでもらい、スタッフが希望食品一式を盛り付けて番号で呼び出し、テーブルでゆっくり食べられるスタイルにした。

希望した商品4種類の試食を、テーブルでじっくりと楽しむことができる

希望した商品4種類の試食を、テーブルでじっくりと楽しむことができる

(写真左から)楽天グループ株式会社 ECコンサルティング部 OMO企画室 OMO戦略企画グループ マネージャー 渡邉紗衣氏、同社マーケットプレイス事業 ECコンサルティング部 OMO企画室 濱田絵里佳氏

(写真左から)楽天グループ株式会社 ECコンサルティング部 OMO企画室 OMO戦略企画グループ マネージャー 渡邉紗衣氏、同社マーケットプレイス事業 ECコンサルティング部 OMO企画室 濱田絵里佳氏

自分たちの存在価値がどこにあるかを探るために参加

出店店舗のひとつ「川本屋茶舗」代表取締役社長の川井秀昭氏に、出店を決めた理由などを聞いた。同店は横浜市伊勢佐木町で明治30年に開業した、創業128年の老舗。母の日はちょうど新茶の時期と重なる一番の繁忙期になるため、以前からギフトに注力していたという。「マークイズは、横浜の住民としては憧れの場所。地元企業としては、こういったお声がけのチャンスをいただいたからには、ぜひ出したいと思って手を挙げさせていただきました」(川井氏)

母の日イベントは今回が初めてだが、楽天主催のポップアップイベントへは過去3回、参加経験がある。過去3回の参加経験を検証し分析した結果、最も反響が大きかった商品「CHAGASHIショコラ」を、今回のイベントに出品することにした。CHAGASHIショコラは、もっと幅広くお茶を楽しんでもらうために“食べるお茶”をイメージし、抹茶やほうじ茶などを使って作ったガトーショコラ。楽天市場スイーツ部門の評価で4.9を超える日もある人気商品だ。

母の日用の掛け紙をプラスした「CHAGASHI ショコラ」(宇治抹茶・チョコレート・ほうじ茶セット)

母の日用の掛け紙をプラスした「CHAGASHI ショコラ」(宇治抹茶・チョコレート・ほうじ茶セット)

同店は2023年のリブランド時に、商品パッケージを一新した。それまでは老舗らしい渋く落ち着いたデザインだったが、こうしたイベント時にも他社商品と差別化でき、興味を持って手にとってもらえるようクリエイティブ集団SwimmyDesignLabを主宰する気鋭のアートディレクター吉水卓氏に依頼。その反響を見ることも、今回のイベント参加の理由の一つだという。

川井氏は、こうしたイベントに積極的に参加する最大の理由を「情報収集」だと語る。買い手が抱くごく普通の違和感が、店側からは意外と見えていないこともあるからだ。

「アンケートという形にはなりますが、このイベントで初めてうちの商品を手にとってくださったお客様が、なにを良いと思い、どこが気になったかを直接お聞きできる貴重なチャンス。コストをかけても参加する価値はあると感じています。店の存在価値は、『お客様にどうお役に立てるか』にあると考えていますので、単なる“物売り”にならないよう、こうしたイベントを通してお客様がもっとお茶を身近に楽しめるような『コト』を積極的に創り出していきたいですね」(川井氏)

消費者の生活に近い場で、関心がどこにあるかを知りたい

会場で最も大きなスペースを占め、ひときわ目を引いていたのが、国産野菜にこだわったレトルトカップスープを製造、販売するモンマルシェ株式会社の「野菜をMOTTO 楽天市場店」。同社常務取締役の河野雄士氏は、「OMOの必要性は10年ほど前から言われおり、当社も必要性を痛感していたが、正直、思うようには実現できていなかった。楽天グループのOMO担当者と共に昨年からさまざまな挑戦をしていたが、今年は次のステージに進みたいと考え、このイベントに参加させてもらった」と語る。

楽天市場のサイトにはレビューがあり、商品の評価を知ることはできる。だが河野氏は、そこには配送サービスへの評価も一定数含まれており、そこに左右される部分も多いのではないかと指摘する。「例えばこうしたイベントで商品を手にとって成分表示を熟読している人が多かったら、気にされているのが、栄養や成分であることがわかります。重さを確かめている方がいたら、手土産を想定していることがわかります。消費者がどこに興味関心を持つかをはっきりと知るには、ECだけでは限界があるのです。ただECの良さは、リアル店舗とは比較にならないほど、多くの消費者にリーチできること。OMOの着地点としては、こうした双方の特性を融合させてひとつの場を創るということのような気がしています」(河野氏)

今回は買ってもらうというよりも、商品を知ってもらうことを重視した。「商品を大量に買ってもらうには(流通部門のバイヤーなどが参加する)フードショーなどに参加したほうが手っ取り早いし効果があります。でもそうではなく、実際に召し上がる方のライフスタイルにこちらから近づいて、知ってもらって、関係を作り上げていきたいと考えました」(河野氏)。

母の日ギフトイベントを選んだのも、顧客のライフスタイルを重視している商品だから。「このスープの特性は、カップ入りのレトルト製品で、電子レンジに入れて1分加熱すればそのまま召し上がっていただけるということ。つまりこれをお母さまに贈ることでいつも忙しいお母さんが、何もせずにゆっくりスープを味わえる時間をプレゼントするということになります。もちろん味がいいのは大前提で、カロリーが200kcal以下だったり、使用しているのが国産野菜のみだったりというやさしさも、贈り物にぴったりなんです」(河野氏)。

「我々の商品への想いを直接伝えられるのが、こうしたイベントの魅力」と語るモンマルシェ株式会社 常務取締役の河野雄士氏

「我々の商品への想いを直接伝えられるのが、こうしたイベントの魅力」と語るモンマルシェ株式会社 常務取締役の河野雄士氏

同商品のもうひとつの大きな特徴は、常温保存ができること。食品は比較的低価格の商品が多いので、物流費の比率が高い。したがって冷蔵車での輸送が不要な分、単価を低く設定できる。「特にギフトの場合は冷蔵だと在宅で受け取らなくてはならなかったり、受け取ったとしてもその後の保管スペースが無かったり、という問題もあります。ギフトは贈って喜ばれることが重要なのはもちろん、贈って嫌がられる要素を排除することもそれに劣らず重要なのです」(河野氏)

商品の認知を拡大することに加え、同イベントに参加したのにはもっと大きな狙いがある。それは、日本の農産物の優秀さを発信すること。「日本の農家は、すごくいい技術をたくさん持っているのですが、ただそれが今、日本人に正しく伝わっていないと感じています。我々の『野菜をMOTTO』というブランドを通して、日本の農産物の魅力を知ってもらうことにも貢献したいですし、若者たちが農家で働きたいと思えるような未来を事業として創っていきたいということも、狙いのひとつです。こうしたイベントで、同じ志を持つ仲間を少しずつでも増やしていけるといいですね」(河野氏)

さらに高まるOMOの必要性

今回の取材で感じたのは、ECで万単位の顧客を抱えている人気店ほど、個々の消費者のリアルな心の動きがネットではつかみにくいことに危機感を抱いているということ。そして消費者もまた、ネットでの手軽なショッピングと同時に店舗とのリアルなふれあいも求めているということ。EC市場が拡大していくのに比例して、OMOの必要性はさらに高まっていきそうだ。