キリンの腸内細菌検査「MicroBio Me」 一人ひとりの顧客と向き合うCRM施策

キリングループのCowellnex(コヴェルネクス)株式会社が展開する腸内細菌検査サービス「MicroBio Me(マイクロバイオミー)」。一人ひとり異なる腸内細菌の状態に応じた提案を可能にするこの検査を支えるのが、株式会社E-Grantが提供するCRMツール「うちでのこづち」だ。検査後の丁寧なフォローで顧客理解を深め、信頼関係の構築と企業としての成果につなげる独自のCRM施策とは、どのようなものなのか。CRM戦略をテーマにした対談シリーズの第3回は、Cowellnexの浅見政和氏と、E-Grantの元吉美里氏の対談の模様をお届けする。

“健康の土台”となる腸内細菌を徹底解析

株式会社E-Grant マーケティング部 シニア 元吉美里氏(以下、元吉) まずは、Cowellnex様が展開されている腸内細菌検査「MicroBio Me」について教えてください。

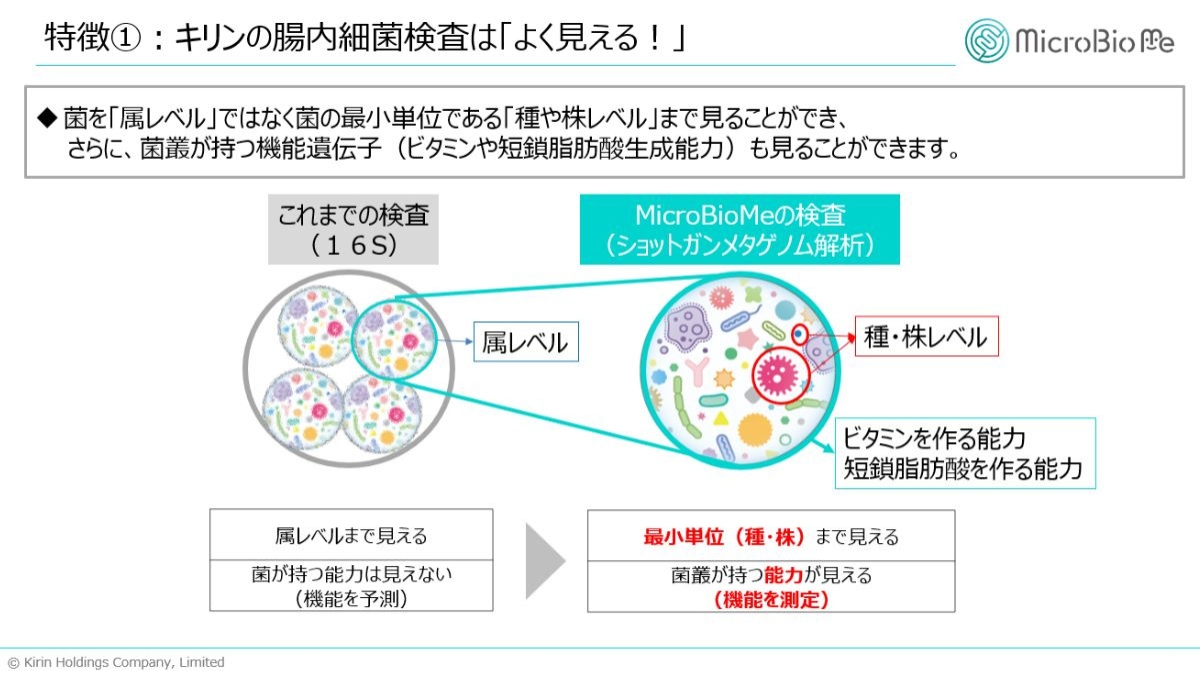

Cowellnex株式会社 兼 キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ 浅見政和氏(以下、浅見) 「MicroBio Me」はキリンのヘルスサイエンス領域において当社が取り組んでいる腸内細菌検査サービス事業で、2023年に本格展開をスタートしました。腸内細菌の状態環境を詳細に可視化できる「ショットガンメタゲノム解析」を用いて腸内細菌の種や株といった最小単位レベルで測定でき、そこから必要な栄養素やおすすめの食材などを導き出せるのが特徴です。キリングループがビールや飲料、医薬といった事業で培ってきた発酵バイオ技術の知見を、腸内細菌というジャンルに活かしています。

元吉 一般的な検査では見えない領域まで見えるのはすごいですよね。

浅見 はい。例えば、検査の結果「ビタミンB3を作る能力が低い」とわかれば、その栄養素を積極的に摂ることを推奨できますし、「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん ※1)を作る能力が低い」となった場合は短鎖脂肪酸を作る菌が好む食物繊維を明確に示せます。これまでは「腸内細菌の状態を整えましょう」止まりだったアドバイスを、より具体的に「あなたにはこの食物繊維がおすすめです」とお伝えできるようになったのが、これまでの検査との大きな違いですね。

※1:短鎖脂肪酸は、酪酸、酢酸、プロピオン酸などの有機酸。短鎖脂肪酸には、主に6つの役割があり、免疫の調節、有害菌(悪玉菌)が住みづらい腸内環境づくり、腸のバリア機能アップ、代謝アップ、食欲抑制、大腸のエネルギー源になるなど、さまざまな健康との関係性がわかっている(「MicroBio Me」公式サイト より)

画像提供:Cowellnex株式会社

画像提供:Cowellnex株式会社

検査を受けた一人ひとりに向き合うためのCRM施策

元吉 CRMの観点でいうと、検査結果がこまかく出せるからこそ、そこにどのようなオファーを関連付けるか、ユーザーとどのようなコミュニケーションをとるのかが大切になってきますよね。

浅見 まさにそこが課題でもあり、やりがいのある部分です。そこで活用しているのが御社の「うちでのこづち」です。検査結果ごとに異なるメッセージを届けることで、「これは自分の話だ」と実感してもらえる。それが理解と信頼につながると考えています。

元吉 ありがとうございます。導入の経緯としては、やはり“伝える”部分の強化が必要だったということでしょうか。

浅見 そうですね。「MicroBio Me」のように医療機関を通じて検査を提供するモデルでは、患者様との直接の接点が限られています。その中で、検査結果を「どう伝えるか」「どうアクションにつなげるか」が非常に重要でした。ツールを活用することで、検査結果に合わせた複数のシナリオを設計できるようになったのは大きいです。

Cowellnex株式会社 兼 キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ 浅見政和氏

Cowellnex株式会社 兼 キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 新規事業グループ 浅見政和氏

元吉 ちなみに、今どのようなかたちで施策を実施していますか。

浅見 現在は、検査を受けた方に対して、結果ごとに異なる内容のメールを段階的に配信しています。腸内細菌検査の分析結果の見方や、「なぜ整えることが重要なのか」といった基礎知識をお届けしつつ、「自分の腸内細菌にはこういう食物繊維があっているんだ」という気づきにつなげていただくことを目指しています。検査結果のパターンは無数にありますが、10種類ほどにセグメントを分けて、それぞれに応じたステップメールを走らせています。

元吉 ほかにも具体的なCRM施策として取り組まれていることを教えてください。

浅見 配信しているのはメールが中心ですが、動画でのレポート解説や電話による個別相談なども導入しています。腸内細菌の情報は複雑なので、テキストだけで伝えきれない部分を映像と音声で補完することで、お客様の理解度が大きく変わると考えています。

元吉 電話で個別解説ってとても丁寧ですね。希望される方は多いのですか。

浅見 現時点では全体の15%ほどですが、実際に電話で話をされた方は、サービスへの納得度が高く、離脱も少ない傾向があります。ただ、コストとのバランスもあるので、より簡単なLINE相談などの導線も今後広げていきたいと考えています。

元吉 LINEなど、ユーザーにとってインタラクティブなコミュニケーションがとれる窓口を用意しておくのは重要ですよね。

浅見 そうですね。LINEは70代以上の方でも普通に使われているので、世代を問わず活用できるチャネルだと実感しています。今後は、メール+LINE+紙のダイレクトメールのように、個々に最適な手段でアプローチできる設計をしていきたいです。

元吉 そのためにも、顧客データの整理やセグメントが要になってきそうです。

浅見 はい。検査時に取得しているアンケートデータがかなり詳細なので、それを軸にして(この方は)「どんな菌が少ないか」「どの素材が必要か」といった、複数の観点でセグメントできます。そうすることで、「この人にはこの情報を届けよう」という設計が可能になります。

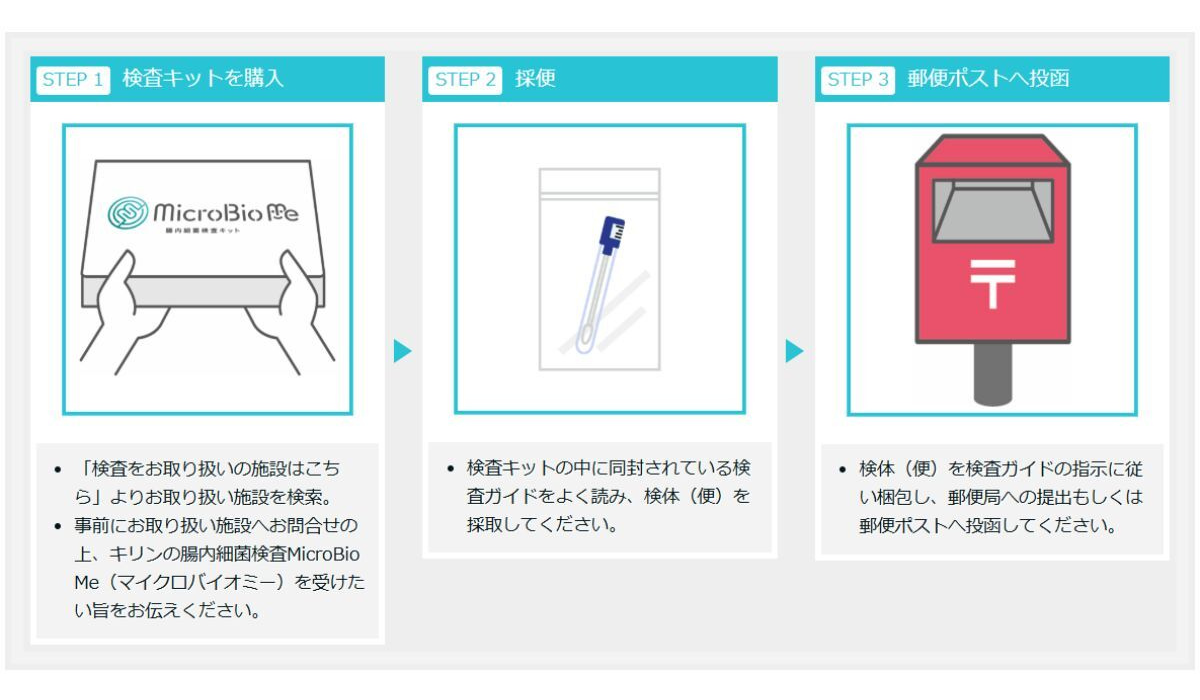

「MicroBio Me」の検査ステップ(「MicroBio Me」公式サイトより)

一方的な配信ではない、“共に歩む”体験を

元吉 収集したデータが詳細だからこそ、伝え方次第で差が出るというわけですね。

浅見 その通りです。ただ、今後の展望としては、単なる一方向の発信ではなく、“共に歩む”ような体験を提供していきたいと考えています。

元吉 具体的にはどういった「体験」をイメージされていますか。

浅見 例えば、同じ悩みを持つ方が集まれるコミュニティのような場をつくることです。情報を受け取るだけでなく、感想を共有したり、実践したことを報告できる場があると、菌活も継続しやすい。属している安心感や楽しさが、結果としてロイヤリティの向上にもつながると考えています。

元吉 なるほど。腸内細菌の検査を起点に、継続的な関係性を築く仕組みですね。検査後のCRM施策次第で、体験価値は大きく変わりそうです。

浅見 はい。腸内細菌は一度整えたら終わりではなく、日々の生活習慣に左右されるものです。だからこそ、お客様と長く伴走するCRMが必要になりますし、そこにこそ価値があると思っています。

株式会社E-Grant マーケティング部 シニア 元吉美里氏

株式会社E-Grant マーケティング部 シニア 元吉美里氏