アパレルECで平均売上+7.59%! “選ばれ続けるECサイト”を作るAIレコメンド活用戦略

「なぜ、ユーザーは自社のサイトから離脱してしまうのか」「クロスセル・アップセルを促すには、どうすればよいのか」――。この課題解決の鍵は、サイトに“当たり前のように”付いているレコメンド機能にある。

もちろん、単に事業者が売りたいものを「おすすめ」しても、レコメンド慣れしたユーザーを惹きつけることは不可能だ。カスタマージャーニーに基づき、「適切な場所とタイミングで、最適な商品をレコメンド」してこそ、ECの“売れる導線”は強化される。それを実現できるのが、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社のリアルタイム・レコメンドサービス「アイジェント・レコメンダー」だ。

今回は独自開発のAIアルゴリズムを搭載した「アイジェント・レコメンダー」の導入効果を、平均売上+7.59%を実現したアパレルECなどを例に解説。さらに、生成AIの急速な普及がもたらす「新たなEC体験」について、同社執行役員の髙田健一郎氏に話を聞いた。

レコメンドはなぜ重要? マイクロニーズを捉え、分析する必要性

ECサイトにおいて、デザインやUIは商品の見つけやすさや買いやすさを左右する重要な要素。同じように、サイト訪問者に「あなたへのおすすめ」を提示するレコメンドも、売上に深く関わる大切なファクターだ。レコメンドを「どのページに/どう配置し/どう表示するのか」によって、ユーザーの行動は大きく変化する。

ECが広く普及した今、レコメンドは、一人ひとりのユーザーの好みやマイクロニーズを捉え、その日・その時に何が欲しいのかを分析し、興味関心がありそうなものを、コンテンツを含めて提示する役割を担っている。

例として、アパレルを扱うECサイトで考えてみよう。ユーザーが黒いシャツを閲覧しているからといって、暗色系のシャツばかりレコメンドに並べても効果があるだろうか? その人は別タイプのシャツにも興味があるかもしれないし、シャツと合わせるボトムが欲しいのかもしれない。あるいはシャツそのものではなく、ギフトを探している可能性もある。現在はそうした複雑なニーズを分析できる高度なレコメンドサービスにこそ価値があるのだ。

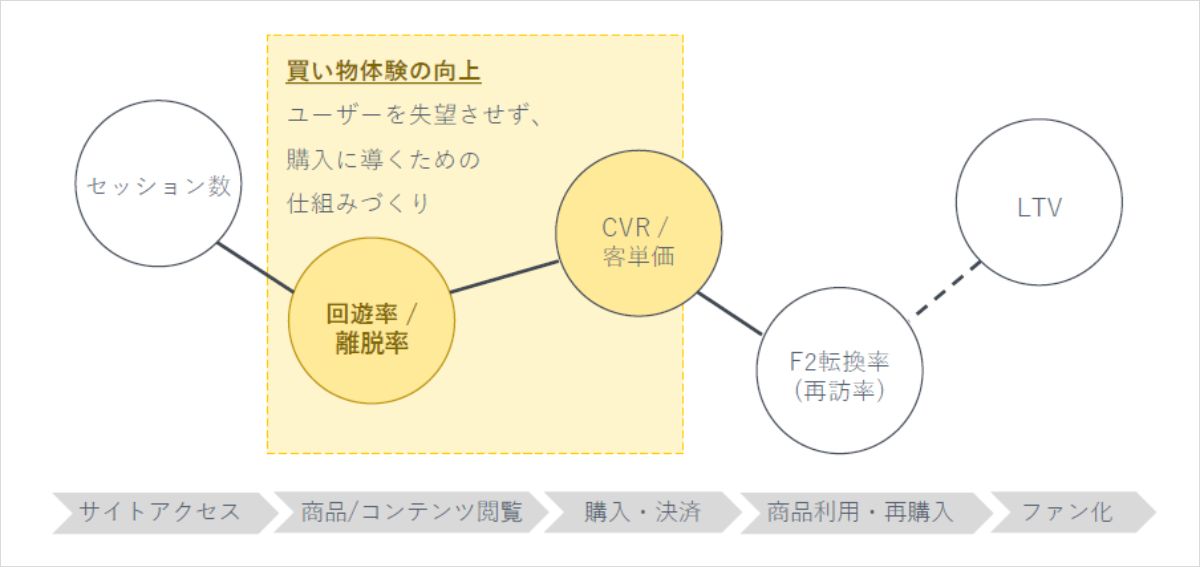

また、レコメンドサービスは、様々なマーケティングツールと連携して使うことができる。ただ“おすすめ”するだけでなく、CRMやMAのツールと組み合わせることで、長期的な顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上に寄与できる。ポップアップツールと一緒に使ったり、メールに埋め込んだり、LINEのメッセージに加えたりして、それらのマーケティング効果をさらに強化できるのも、レコメンドサービスの価値と言える。

重要なのはカスタマージャーニーに沿ったレコメンド設計

レコメンドに対するEC事業者の姿勢は、積極的に活用を図る企業と、その効果に懐疑的な企業に二極化しているようだ。懐疑的な理由としては「売上への貢献が目に見えて実感できない」「プラットフォームに付いていたので、とりあえず導入しただけ」といったところだろう。こうしたケースでは、レコメンドがサイト内で“ブラックボックス”化しており、それがどう機能しているのかもわからず、機能改善も後回しにされがちだ。

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社(以下、シルバーエッグ)では、ECサイトでレコメンドを売上アップにつなげるために、カスタマージャーニーに沿った設計を重視している。なぜなら、ECは購入にいたるまでのユーザー行動が非常に複雑だからだ。

例えばショート動画の配信サービスなら「次の動画にスクロールさせるために、関心が強そうな候補」を提案すれば良い。しかしECでは、ユーザーは複数の商品を比較したり、カテゴリを横断して探したり、時には思いがけない “ついで買い”をしたりと、ページによって様々な行動をとる。そのため、ユーザーが「認知し、興味・関心を抱き、比較・検討し、購入する」という購買プロセスに合わせて最適なコンテンツ・商品を提案し、一貫性のあるコミュニケーションを築けなければ、ショッピングを快適だと感じてもらえないわけだ。逆に言えば、ユーザーがレコメンドによって「価値のある情報を受け取っている」と感じてくれれば、エンゲージメントは向上し、長期的な顧客関係の構築、ひいてはLTVの向上にもつながる。

画像出典:ホワイトペーパー「3つの“レレレ”が効く! 離脱率を下げる商品詳細ページとは」より

サイト構造別 レコメンドの「3つの効果」

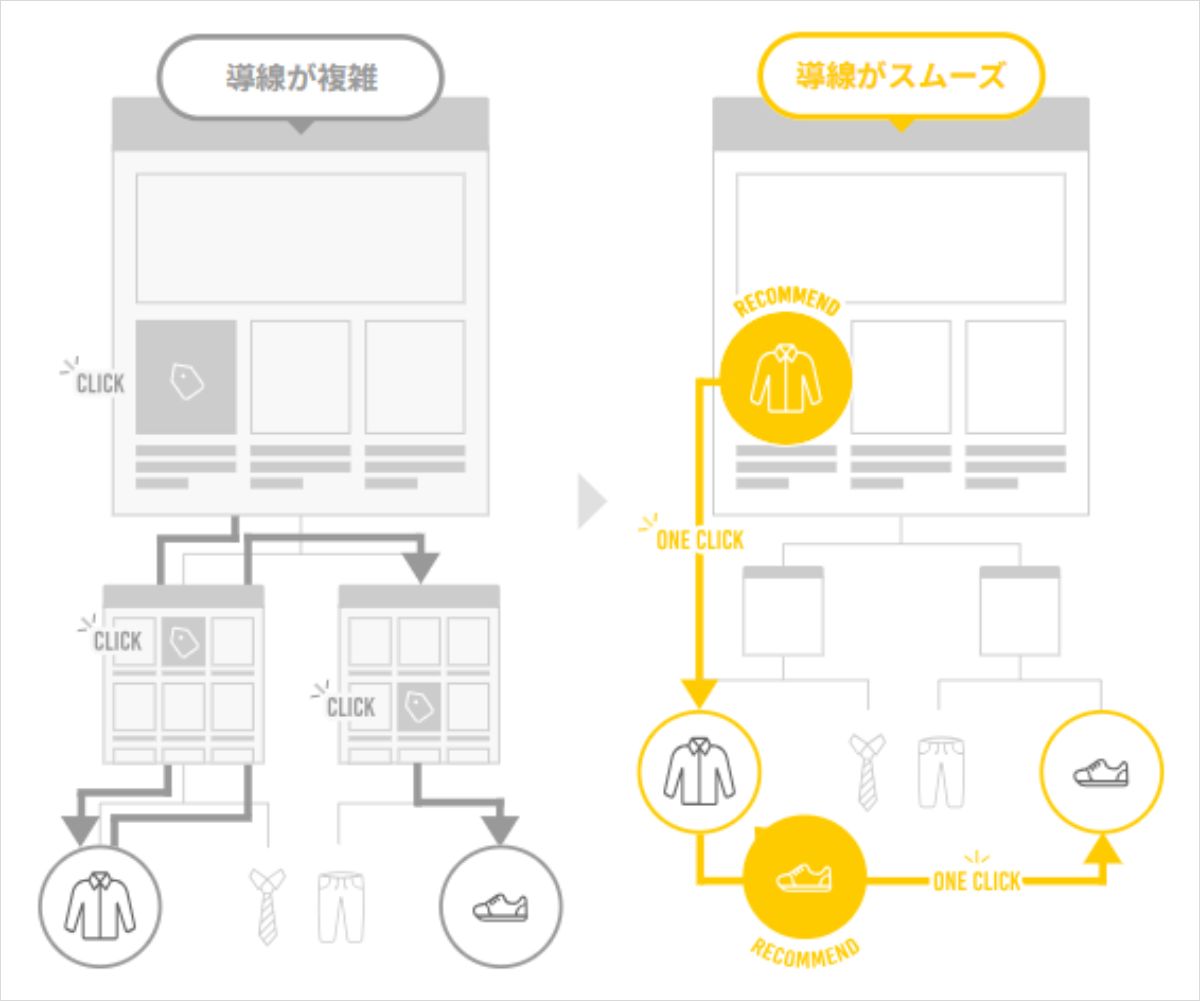

では、「購入に至る各段階でレコメンドの内容を変える」「ユーザー行動に基づいてページごとにレコメンドを設計する」には、具体的にどうすればよいのだろうか。ECサイトの構造に沿って考えてみよう。

◆認知効果:トップページ/カテゴリページで“新たな発見”を提供

ECサイトのトップページやカテゴリページでは、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズを掘り起こすことが重要となる。「アイジェント・レコメンダー」では“閲覧✕閲覧相関”や“閲覧✕購入相関”といった独自のレコメンド相関を用いて、よりパーソナライズされた商品を提案する。またカテゴリを超えたレコメンドも有効で、単純なランキングでは不可能な“新たな発見”を提供し、サイト内の回遊性を向上させることもできる。

◆検討効果:商品詳細ページでは、実店舗のような“きめ細やかな接客”を

次に、閲覧中の商品と関連性の高い商品以外にも、ユーザーの行動情報からリアルタイムに最適な商品やコンテンツをレコメンド。実店舗と同様のきめ細やかな接客により、ユーザーを購入へと導くことができる。

◆転換効果:カートページでは“ついで買い”やリピート購入を促す

カートページでは、カート内の商品と親和性の高い商品をレコメンドすることで“ついで買い”を促進。EC事業者側の戦略施策とあわせることで、客単価アップを図ることもできる(例えば「購入金額が合計●●円なら送料無料」といったサービスを実施しているなら、「組み合わせて買うことで合計金額に達する」商品をレコメンドすると効果が高いだろう)。また、購入完了ページでは次回の購入につながるような商品を提案すれば、「リピート購入」や「長期的な顧客関係の構築」が期待できる。

右図のように、「アイジェント・レコメンダー」はサイトのツリー構造・階層構造を飛び越えた効果的な導線作りに寄与する ※画像は公式サイトより

平均売上+7.59%を実現! アパレルECの「アイジェント・レコメンダー」導入効果

より具体的に、商品ジャンル別のレコメンド設計について見てみよう。まずはアパレルを扱うECサイトについて。嗜好性の高いアイテムが多いアパレルECでは、より個々のユーザーの趣味嗜好をしっかりと捉えることが重要だ。シルバーエッグの「アイジェント・レコメンダー」は導入後おおよそ3カ月で、平均+7.59%の売上増を記録しており、これはレコメンドに特化したAIアルゴリズムがユーザーの行動パターンを学び、ニーズに合った商品提案を実現しているからだ。

例えば、あるユーザーがジャケットを購入するケースで考えてみる。

「アイジェント・レコメンダー」は、ジャケットを探しているユーザーに“ジャケットに似合うパンツ”や“ブランドは異なるが、コーディネートしやすい商品”をレコメンドできる。この分析は商品のタグ情報ではなく、「どの商品が組み合わせて買われたか」「どの商品と一緒に見られたか」といった、蓄積されたユーザー行動データを基に行われる。

アパレルはトレンドの移り変わりが早く、テレビで紹介されたり、SNSでバズったりしたアイテムが突発的にブームになることもあるが、「アイジェント・レコメンダー」はAIがその動きを敏感に察知し、リアルタイムでユーザーの買い物を分析することで、“いま”のニーズに即した商品を提案できる。

また商品詳細ページでは、その商品が気に入らなければユーザーがサイトから離脱してしまうリスクがあるので、バリエーションあるレコメンドが望ましい場合もある。同カテゴリの商品に加え、異なるカテゴリのおすすめ商品、関連するブログやスタッフコーディネートといったコンテンツをレコメンドするのも効果的だ。

シルバーエッグによれば、「アイジェント・レコメンダー」は導入から3カ月ほどで、こうした効果を最大化できるという。

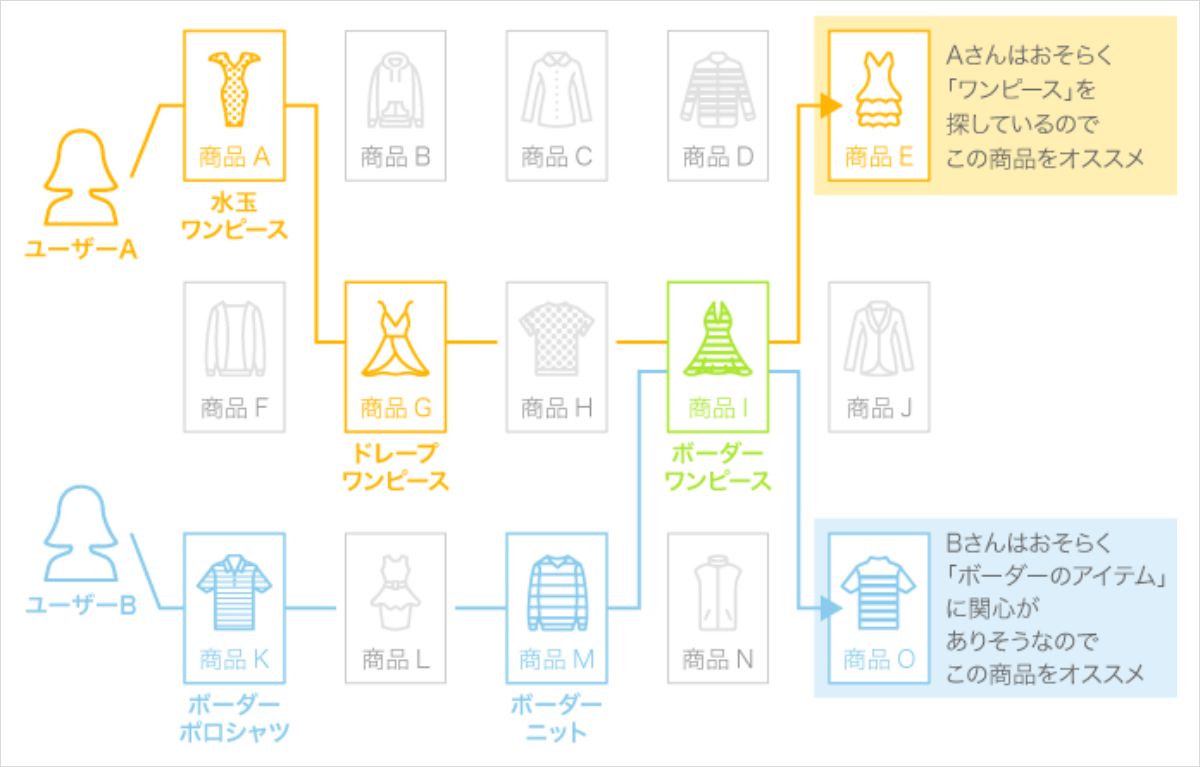

「アイジェント・レコメンダー」は過去の行動データを基に、店頭での接客のように個別ユーザーの嗜好に合った商品を提示できる(上は同じ「ボーダーのワンピース」を見ている人でも、嗜好に合わせたレコメンドが可能になる例) ※画像は公式サイトより

売上+9.75%を目指す「雑貨など多品種な物販EC」のレコメンド設計

次に、多品種で低価格帯の物販EC(以下、雑貨EC)について見ていこう。

シルバーエッグによれば、雑貨ECではトップページの使い方が重要になる。雑貨ECで売上を伸ばすには、ユーザーに目的の商品を購入してもらうだけでなく、色々な商品を買い回ってもらうことが大事であり、その“ハブ”になるのがトップページ。ここでは「認知効果」を狙い、ユーザーに新たな「欲しい商品」を発見してもらうことを意識したレコメンド設計を重視したい。

商品ページやカートページでは“合わせ買い”を意識したレコメンドを設定したいところ。雑貨などの比較的単価が安いジャンルでは、“合わせ買い”が発生しやすくなるので、前述した「◎◎円購入すれば送料無料」といったキャンペーンを組み合わせた提案も効果的だ。また、ギフト購入が想定されるアイテムなら、やや高価格帯の商品をレコメンドするのもよいだろう。「より良いものをプレゼントしたい」という贈り手の意欲を後押しすることでアップセルにつながりやすい。ここでは価格フィルターと連動させたレコメンドが活用できる。

このようにレコメンドを最適なかたちで設置・運用することにより、雑貨(物販EC)サイトにおいて、「アイジェント・レコメンダー」導入後は平均値で+9.75%もの売上増につながっているという。

AIと人間のコンサルタントの“二人三脚”で伴走支援

もう一つ「アイジェント・レコメンダー」の特徴として、人間のコンサルタントによる設定・チューニング支援を挙げたい。AIレコメンドと聞くと、“AIアルゴリズムのみに頼った・融通の利かない機能”といった印象を持つかもしれないが、「アイジェント・レコメンダー」は、シルバーエッグのコンサルタントが導入企業に伴走し、“AIと人間のコンサルタントの二人三脚”でレコメンド品質の向上と事業成長に寄与することを目指す。

シルバーエッグでは、「アイジェント・レコメンダー」利用事業者に向けたプレミアムサポートサービス「シルバーエッグ・サービスプラス」も提供している(画像出典:シルバーエッグ・テクノロジー株式会社)

シルバーエッグが語る「AIレコメンドの未来」

ここまで紹介してきたように、レコメンドはECサイトに欠かせない機能であり、売上向上に高く貢献する可能性を持つ。しかし、広く普及したがゆえにユーザーは“レコメンド慣れ”し、そこに求める役割も変化しつつあると、シルバーエッグでは捉えている。

同社の執行役員 プロダクトマネジメント部 ディレクター 髙田健一郎氏は「AIがあるのが当たり前で、“AIが何かいいものを選んでくれるだろう”と思うのが当たり前の時代になってきた。自分で検索し、サイトで何度もクリックして商品を探すのではなく、欲しいものが自動的に飛び込んでくる、そんな体験が当たり前のように求められている」と語る。

このような時代に、単に「椅子を買った後に別の椅子をおすすめする」とか、「黒いジャケットを検索したら、同じようなジャケットばかり提示される」といったレコメンドでは、顧客を満足させることはできず、購入にもつながらないだろう。

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 執行役員 プロダクトマネジメント部 ディレクター 髙田健一郎氏

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 執行役員 プロダクトマネジメント部 ディレクター 髙田健一郎氏

“AI同士が対話する時代”、レコメンドがECの鍵を握る

「これからは生成AIやAIエージェントを意識したレコメンドが増えてくるだろう。ユーザーが検索エンジンではなく、ChatGPTなどのAIを使って欲しい商品を探すようになってきた。ユーザーのAIエージェントがECサイトに情報を取りにきたときに、ECサイト側でどんな対応・提案ができるのか? これが将来のECサイト、レコメンドの鍵になる」と髙田氏。

ユーザーが自分用に日々アップデートされていくAIエージェントを介して商品を探し、そのAIに対して、ECサイト側のAIが最適な商品をレコメンドする――。これは遠い未来の話ではない。

髙田氏は「AI同士の対話やコミュニケーションができるツールが求められるようになるかもしれない。これからは、当社が『アイジェント・レコメンダー』で提供しているような分析型・予測型のAI技術と、生成AIをはじめとするコミュニケーション用のAI技術を組み合わせて、AIエージェント化していくことが重要になるのではないか」と予測する。

ユーザー個人の趣味嗜好は、その人自身のAIエージェントが把握しているが、世の中にどんな商品があるのか、その商品のどこがよいのか、どんな人にどう買われているのかといった情報は、企業やECサイト側にしかない。つまり、AI同士が“対話”することで生まれる、新しい買い物のかたちだ。

「2つのデータを組み合わせることによって、ユーザーと企業の満足度をそれぞれ最大化できる時代が来るのではないか。『アイジェント・レコメンダー』は、その名称にも表れているように “AIエージェントによるレコメンドサービス”とも言えるもの。AI同士が対話することで、より個人のニーズをリアルタイムで的確に捉えたレコメンドができるようになるかもしれない」(髙田氏)

新時代に向けてECサイト側が心がけておくべきは、商品を「ユーザー側のAIに見つけてもらいやすくする」ことだろう。サイト内のデータを構造化し、商品情報以外のコンテンツまできちんと整備しておくことで、レコメンドしやすくなるし、ユーザー側のAIが把握しやすくなる。レコメンドが“真の効果”を発揮し、ユーザーに選ばれ続けるECサイトとなるには、一時的な集客を狙う広告ではなく、商品の質やストーリーをごまかさず、一層の透明性をもって整えていくことが求められる。