“フォロワー数”だけじゃない EC売上を伸ばすインフルエンサー選び4つの視点+実践施策

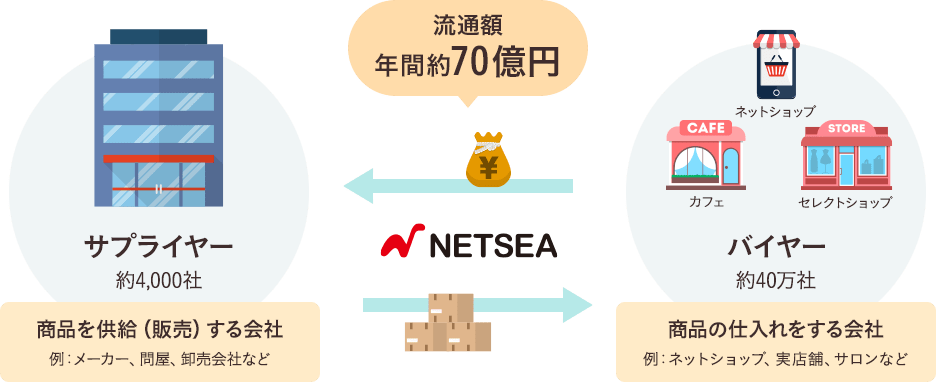

こんにちは、株式会社WANDの有馬です。株式会社ファンコミュニケーションズの連結子会社で、インフルエンサー特化の完全成果報酬型ASP「NOX」と約30,000人のショート動画クリエイター向け企業案件プラットフォーム「LUMOS」を提供しています。

前回は、インフルエンサー施策を実施する上での「設計の仕方」について解説しました。今回はその設計を踏まえた上で、「誰に頼むか?」というインフルエンサー選定のコア部分に入っていきます。

インフルエンサーマーケティングで成果が出るか出ないか――

その大半は、“誰を選んだか”で決まると言っても過言ではありません。

自社に合うインフルエンサーの選び方/4つの視点

インフルエンサーを選ぶ際に重要なのは「フォロワー数」だけではありません。実際に成果を左右するポイントは次の4つです。

1. 投稿ジャンルとの親和性

インフルエンサーが普段どんなジャンルで発信しているかを見ましょう。

投稿ジャンルと商品の一致度が高いほど、説得力が生まれます。人気の高いインフルエンサーでも、親和性が低い商品のPRでは成果が出ないケースが多いので注意しましょう。

2. フォロワー属性

インフルエンサー本人よりも大切なのが「フォロワーが誰か?」です。

●年齢層:20代中心か、30代主婦層か?

●性別:女性向けか、男性が多いか?

●地域:地方特化型なのか、全国型なのか?

SNSごとのインサイト(分析画面)や過去の投稿のコメント欄を見ると、傾向がわかります。インフルエンサー同士で相互フォローし合っていて、ファンの割合が低い場合もあるため、必ずフォロワー欄も見ておきましょう。

3. 普段の投稿スタイル

世界観・トーン・伝え方にも注目しましょう。

インフルエンサーの普段の世界観・トーンとは違うPRの仕方を依頼する場合、実力が十分に発揮されず伸びづらいケースもあります。商品情報や魅力など重要事項をお伝えした上で、レビューの仕方に関してはある程度インフルエンサーが自由に決められる余白を持たせておくのがオススメです。

4. エンゲージメント

フォロワー数よりも「反応率(エンゲージメント)」が重要です。フォロワー1万人で100いいね(1%)よりも、3000人で300いいね(10%)の方が実際の効果は高くなります。投稿ごとのいいねやコメント数、保存率を確認し、反応率の高い人を選びましょう。

低予算でも始められるインフルエンサー施策例

「予算が少ないから大手のようにはできない」と諦める必要はありません。次のような低予算でも効果的な方法があります。

▷ ギフティング

商品を無償提供し、自然な形で投稿してもらう方法。

広告感が薄く、共感されやすいUGC(ユーザー投稿)を獲得できます。インフルエンサーへの許可取りを行い、自社アカウントやLP、広告クリエイティブに使用することも可能です。

▷ アンバサダー施策

特定のインフルエンサーに、継続的に投稿してもらう仕組み。

ブランドへの接触回数を増加させることで“ファン化”しやすく、単発施策よりもブランドへの信頼が高まります。フォロワー数千人以下であれば、商品提供のみで毎月投稿してくれるケースも少なくありません。

▷ アフィリエイト

成果報酬型で、売上に応じて報酬を支払う仕組みです。

費用対効果が明確でリスクも低いため、中小ECには特におすすめです。

小さく検証しながら「勝ちパターン」を見つける

初回からいきなり百万単位の費用をかけてPR投稿を依頼するのは、リスクが高いです。「この人なら反応があるはず!」と期待して依頼しても訴求がずれていたり、フォロワーとの相性が悪かったりして、思ったより反応が取れないというケースは少なくありません。

そこでおすすめなのが、まずはギフティングやアンバサダー施策など、小さく始めて“検証”するやり方。低予算で反応の良い「インフルエンサー層」や「刺さる訴求」を把握してから、予算をかけてPR投稿を依頼するのが、無駄打ちを減らしながら成果を最大化する王道パターンです。

さらに最近では、「インフルエンサー風の動画広告」を複数パターン作り、SNS広告でA/Bテストのように検証する企業も増えています。

費用と期間を抑えながら「勝ちパターン」を見つけるには非常に効率の良い手段です。

【まとめ】インフルエンサーは“見た目”より“相性”で選ぶ

インフルエンサーマーケティングで成果を出すには、以下の4点を必ずチェックしましょう。

1. 投稿ジャンルと自社商品の親和性

2. フォロワー属性がターゲットと一致しているか

3. 投稿スタイルとブランドのトーンが近いか

4. 数字だけでなく、コメント内容など“反応の質”が良いか

次回は実際に成果をあげた中小企業のリアルな成功事例を解説し、「具体的に何をしたらうまくいくのか?」を詳しくお伝えします。

どうぞお楽しみに!