ECにおけるマーケットクリエーションと人工知能の活用

山崎徳之のコラムはこちら

コラム#2:パーソナライズな目利きを実現するための各種のアプローチ

http://ecnomikata.com/ecnews/strategy/6386/

コラム#3:需要予測 - 消費者に情報提供の協力を促す2つのパターン

http://ecnomikata.com/ecnews/marketing/6433/

コラム#4:需要予測 - 消費者データの活用手法と領域

http://ecnomikata.com/ecnews/marketing/6522/

マーケットシェアの獲得

これは私の考えですが、ビジネスにはマーケットの取り方に幾つかパターンがあります。一番ありがちなのが「他社からマーケットを奪う」という、ゼロサムタイプです。マーケットを奪うより、マーケットそのものを拡大するほうが、ビジネスとしてはより前向きな気がします。いわゆるソニーの盛田さんが言っていた「マーケットクリエーション」です。

ただマーケットを拡大するというケースにも、他のマーケットから何かを奪うケースと、そうでないケースがあります。たとえばソーシャルゲームの台頭は、TVや音楽、パチンコなどの他の市場を奪っているかもしれません。消費者の可処分所得が同じなのであれば、基本何かのマーケットが拡大すると他のマーケットは衰退する可能性が高いといえます。

また、可処分所得以外に可処分時間というものがあります。お金が沢山あっても、使える時間には上限があります。ゲームをたくさんやるとTVを見なくなるのは、可処分所得ではなく可処分時間が制約になっているケースです。

他のマーケットから奪わずにマーケットを拡大するケースというのもあります。それがなければ貯金もしくは預金されていたお金を市場に引き出すようなものです。栄養食品、美容、老化防止などはわかりやすい例です。AKB48とかもそうかもしれません。

ECにおけるマーケットクリエーション

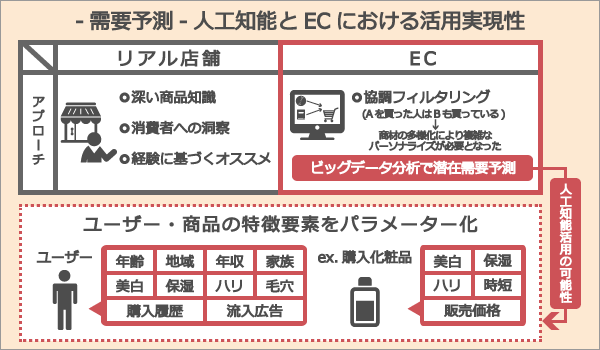

もちろんECにおいても、このマーケットクリエーションという発想は重要です。消費者の潜在的な需要を読み解き、それを購買につなげることで消費者もマーチャントも幸せになることができます。店舗の場合、そういった役割は主に店員による接客が担っています。深い商品知識と消費者に対する洞察、過去の経験などを基に適切な商品のオススメを行います。店舗における店員の場合にはインタラクティブという前提があるので、そもそも消費者が何を買っていいかわからないケースなどでオススメを期待して来店しているケースも多いかと思います。ECの場合にはインタラクティブ性はかなり落ちるので、いかに消費者を理解するかについては大量の計算で賄うというのが現状のアプローチです。

いわゆる機械学習や人工知能と言われる領分です。機械学習にはその理論やアプローチにかなりの種類があり、また研究も盛んです。これらをどう適切に活用するかが重要なのですが、まだまだ「一応の効果はある」というレベルが多いのが現状です。例えばレコメンドが脚光を浴びたキッカケである協調フィルタリングというか相関係数、いわゆる「Aを買っている人はBも買っています」というアプローチは、消費者の趣味嗜好が出やすいジャンルでは大変有効です。例えばコミックや映画などです。

ただ一方で、一般的な食材などではそこまで効果は上がりません。もともと、需要の上限が決まっているものはマーケットクリエーションが難しいといえます。すごく美味しい水を見つけても、だからといって水を2倍飲むようにはなりません。

人工知能とECにおける活用実現性

さて、コミックや映画などは、「Aを買った人(観た人)はBも」という相関が大変うまく働くため初期のレコメンドは主にこういったジャンルで活用されておりました。ところがECで扱われるジャンルが多岐にわたるにつれて、なかなかそれだけではカバーできないケースが増えてきています。その次のステップとしては、「Aを買ったXさん」という事実があるときに「A1、A2、A3、A4という要素があるAという商品を買った、X1、X2、X3、X4という特徴を持つXさん」という情報まで分解してみます。

いわゆるメタ情報でありアトリビュート成分でありパラメータです。コミックや映画はAという商品そのもので扱っても効果は上がりますが、例えばカメラの場合単にそのカメラを買ったという事実だけではなく、消費者毎に何を重視してそのカメラを買ったのかという、消費者と商品それぞれの要素に注目する必要があります。またこれは購入履歴だけではなく、Pという広告から流入したのかQという広告から流入したのか、登録されているのであれば消費者の年齢や地域、年収、家族構成など、要はその消費者の説明変数となるもののうち「そのケースで重要なパラメータ」を使って計算をする必要があります。

これがいわゆるビッグデータと呼ばれるアプローチです。説明変数であれば何でもかんでも使えばいいというわけではなく、使っても意味が無いもしくはノイズになってしまうものもあるので、適切な重み付けは重要です。そしてこれは消費者だけではなく、商品についても、どういった要素をもっているかという点について考えなければなりません。商品DNAと呼ばれることもありますが、その商品を構成する特徴を取り出して消費者同様にパラメータとして扱います。

こうして取り出した消費者と商品それぞれのパラメータに対して、うまく機能するロジックを見つけることができれば、消費者の潜在需要を発見してマーケットクリエーションを実現することができるかもしれません。

ただもちろん、万能のロジックというものは存在しないため、こうしたアプローチは改善に終わりがありません。人工知能というとそのあたりのロジックを自動的に高めてくれるというイメージがあるかもしれませんが、それは誤解です。人工知能という言葉はビッグデータやオムニチャネル同様バズワードになってきているため、その本質の意味とは違ったところで使われるケースが、とくにここ数ヶ月で増えてきているように思います。

次回も引き続き、ECにおける機械学習や人工知能をどう活用していくかについて考えてみたいと思います。