アフターコロナを見据えた未来のECのあるべき姿とは? Salesforce Live:Japanレポート

2021年6月1日~6月4日にかけて、「Salesforce Live:Japan」が開催され、4日間で130を超えるセッションがライブ配信された。

ここでは、その中でも未来のECのヒントとなる、株式会社セールスフォース・ドットコムと株式会社スタージュエリーブティックスの3つのセッションについてレポートする。

顧客体験・EC売上を最大化する最新のECプラットフォーム

ここ1年、新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は大きく変わった。宅配や非対面・非接触へのニーズの高まりに伴って、D2Cやサブスクリプション、食料品・生活必需品のオンライン化が急速に進んでいる。

株式会社セールスフォース・ドットコムの海藤 拓⾺氏は、未来のECに求められるものと同社が提供するクラウド型Eコマースプラットフォーム「Commerce Cloud」の強みについて語った。

「ECに求められるものも変化しており、かつて先進的な取り組み・先進的な販売方法と言われたものを、今後は当たり前に実装していかなければならない」と海藤氏は説く。

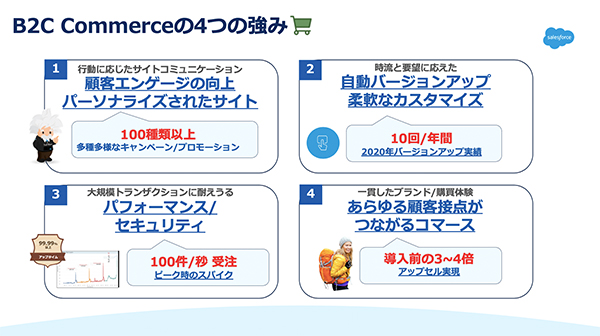

「これからのEコマースプラットフォームに求められるのは、変化に追随しながら新しい施策をどんどん実施していけること」だという。海藤氏は、小売のみならず消費財やハイテク、旅行、ヘルスケア、自動車など、幅広い業種業界の企業に導入されている同社のCommerce Cloudの強みとして下記の4つを挙げた。

(1) 行動に応じたサイトコミュニケーションで、顧客エンゲージメントの向上とパーソナライズされたサイトを実現

Commerce Cloudは、「売上成長」「よりよいカスタマージャーニーの提供」に特にフォーカスし、重点的に標準機能として提供。具体的には、AIを利用したパーソナライズによって売上向上と運用者の工数削減を実現している。

(2) 時流と要望に応えた⾃動バージョンアップと柔軟なカスタマイズ

2レイヤー構成で、デザインや機能追加の柔軟性を担保しつつ、ECの標準機能である検索やレコメンデーションなどの自動バージョンアップを両立。バージョンアップは年間8~10回行われているため、常に最新のトレンドを踏まえたECサイトを構築できる。ヘッドレスAPIを活用することで、将来的なタッチポイントの拡張にも対応可能だという。

(3) ⼤規模トランザクションに耐えうるパフォーマンス・セキュリティ

アクセス集中など、急激なトラフィックに対しても柔軟に対応できる堅牢なインフラ基盤を提供。100件/秒受注をさばいた実績もあり、ビジネスの成長に耐えうる可用性を備えている。また、グローバル水準でサイトの安全を守る仕組みも実装。

(4) ⼀貫したブランド・購買体験であらゆる顧客接点がつながるコマース

マーケティングオートメーション、カスタマーサービスなど、コマースの領域に限らず、あらゆるタッチポイントを顧客を中心にして提供できる。

Commerce Cloud導入企業では、購買情報の⼀元管理・集約により⽉間アップセル売上約4倍を実現した例もあるそうだ。

顧客の心を動かす未来のコマース体験

株式会社セールスフォース・ドットコムの笹 俊文氏は、新しい体験型コマースのポイントについてプレゼンを行った。

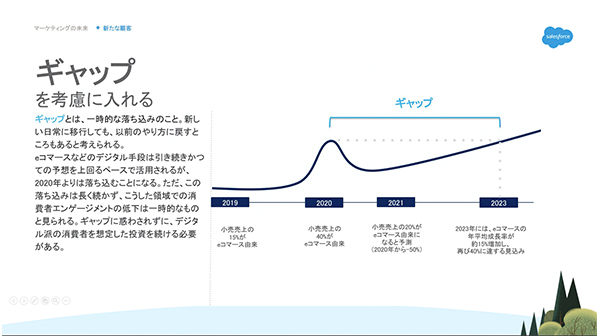

今後数年のデジタルコマースにおいては、「ギャップ(一時的な落ち込み)」を考慮に入れる必要があるという。

2020年は、コロナ禍でEC売上が小売売上の40%に達したが、2021年はワクチンの普及などに伴って、EC売上比は一時的に下がる可能性がある。しかしながら、消費者にとってデジタルによる新しい体験は手放せないものであり、2023年には再びEC売上比が40%に達する見通しである。

「今後は体験型の購入者ジャーニーがますます重要になってくる」と笹氏は語る。近年、「体験」への消費者の期待は高まる一方で、84%の消費者が企業が提供する体験が商品やサービスと同じくらい重要だと考えているという調査結果もある。

笹氏が示す新しい体験型コマースのキーポイントは、次の3つの“I”だ。

(1)Innovation(イノベーション):最新技術を活用して新しい顧客体験を提供し、購買意欲を刺激する。

(2) Interactive(インタラクティブ):オンライン上で顧客とリアルタイムにコミュニケーションを取り、実店舗と同じような体験を提供する。

(3) Integration(インテグレーション):他のコマースサイトをシームレスに統合し、自社サイト経由でさまざまな顧客のニーズに対応する。

セールスフォース・ドットコムが提供するCommerce Cloudは、次のようなツールと連携することでこれら3つの“I”を実現しているという。

① AR/3Dカスタマイズ「threekit」

ECサイトの商品ページに360度ビューの商品画像を掲載できるツール。AR技術によって、消費者が商品を自分の部屋などに置いたときのイメージを確認することもできる。膨大な手間や時間をかけることなく、レンダリングで簡易的に360度ビューを作成することが可能。

② ライブビデオショッピング「bambuser」

一対一のコンシェルジュ形式と、一対大勢の両方の形態に対応するライブビデオショッピングツール。会話中に売り手が商品を紹介する際は、画面上に商品情報を投稿することができ、顧客が商品を気に入ればカートに投入。顧客がチェックアウトの最終処理をすれば購買を完了できる。

③ マーケットプレイス「MARKETPLACER」

他社ブランドの商品を自社サイトで扱う際に、両者が利用しているコマースソリューションが異なっている場合でも情報連携を自動化できるツール。他社サイトの商品情報や注文情報、出荷情報などを連携することにより、スムーズに他社ブランド商品を販売することが可能。

笹氏は、「Commerce Cloudとパートナー企業のツールは、一つのエコシステムで新しい顧客体験を提供している」と自信をのぞかせた。

スタージュエリーがECで叶える新しい顧客体験

1946年に横浜元町で創業したスタージュエリーは2000年からECに取り組んでおり、

日本のジュエリー業界におけるECの先駆者だ。

ECでの取り扱いが難しいとされるジュエリーの販売において、売上を伸ばしている背景にどんな取り組みがあるのか。株式会社スタージュエリーブティックス 広報宣伝室室長の永井 沙里氏と同社 EC室室長の浦部 香織氏が同社の顧客体験の秘訣を語った。

スタージュエリーでは、長く同じECパッケージを使用していたが、カスタマイズの限界やサーバーダウンがあったことから、Commerce Cloudを導入したという。「カタログ的なECサイトから、スタージュエリーらしいホスピタリティのある店舗のようなECサイトにすることを心がけた」と浦部氏は語る。

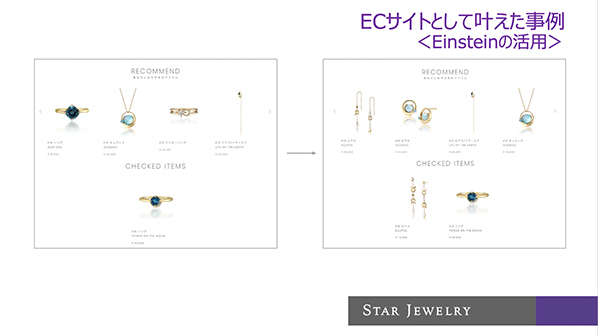

Commerce Cloudには標準機能として「Einstein(アインシュタイン)」というAIが備わっており、顧客一人ひとりに合わせた画像表示ができる。スタージュエリーでは、特定のリングを閲覧した顧客には、同じストーンを使った同価格帯のリング、同じモチーフをあしらった売れ筋のリング、同じストーンを使ったイヤーカフをおすすめ商品として表示している。

店舗同様、ECでも顧客の好みに合わせた商品の紹介やコーディネートの提案をすることで、セット購入が増え、客単価も伸びたという。

ECでは買いにくい指輪の購買を促すために、モデルの手にリングをはめてコーディネートのシミュレーションができるページも制作。「シミュレーションページから直接カートに入れられるようにすることでスムーズにコンバージョンに誘導できた」と永井氏は振り返る。

コロナ禍においては、全国の店舗が休業する中、インスタライブを活用して言葉と動画で新作商品の魅力をPRしたそうだ。「店舗で接客を受けている気分が味わえる」と視聴者からも好評だったという。インスタライブ終了後は、紹介した商品のページに遷移できるストーリーを公開し、購買につなげたという。

永井氏と浦部氏はそれぞれ、「デジタル上でもブランドのコアなファンを増やしたい」「デジタルならではのサービスを追求し、海外のスタージュエリーファンにも喜んでいただけるグローバルなサイト作りに取り組んでいきたい」と今後のビジョンを述べた。

もともと変化の激しいEC業界だが、コロナ禍によって変化のスピードが加速している。変わり続ける顧客の期待に応え、ビジネスの成長を実現するためには、顧客のインサイトをさぐるのはもちろん、常に最新のトレンドやツールの情報にアンテナを張っておく必要がある。

ツールはあくまでもマーケティングの「手段」でしかないが、自社の商品やビジネスとの相性が良いものを最適なタイミングで導入し、うまく活用すれば成長の起爆剤になる可能性を秘めているのではないだろうか。