全国企業倒産2,937件、件数は記録的低水準

東京商工リサーチは、2021年度上半期(4-9月)の全国企業倒産件数についてまとめ、その内容を公表した。ここではその概要についてポイントを絞って見ていく。

年度上半期で3000件を下回るのは55年ぶり

2021年度上半期(4-9月)の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が2,937件(前年同期比23.8%減)、負債総額が5,746億2,600万円(同4.0%減)だった。

件数は、年度上半期では2年連続で前年同期を下回った。1972年度以降の50年間で最少だった1990年同期(3,070件)を下回り、最少記録を更新した。コロナ禍での国や自治体、金融機関による緊急避難的な支援策が奏功し、倒産は記録的な低水準を持続している。

負債総額は、年度上半期では2年ぶりに減少、1972年度以降では1973年度(3,631億100万円)に次いで、3番目の低水準だった。5月にホテル経営の(株)東京商事(東京・特別清算)が負債1,004億8,300万円を抱えて倒産した。

年度上半期で負債1,000億円以上の倒産は3年ぶり。ただ、倒産の減少に伴い、負債10億円以上が86件(前年同期105件)、同5億円以上10億円未満が98件(同112件)、同1億円以上5億円未満も538件(同695件)と減少し、負債を押し下げた。

一方、負債1億円未満は2,215件(構成比75.4%)で、小・零細企業を中心にした推移に変化はない。「新型コロナウイルス」関連倒産は、年度上半期で816件(前年同期495件)発生した。

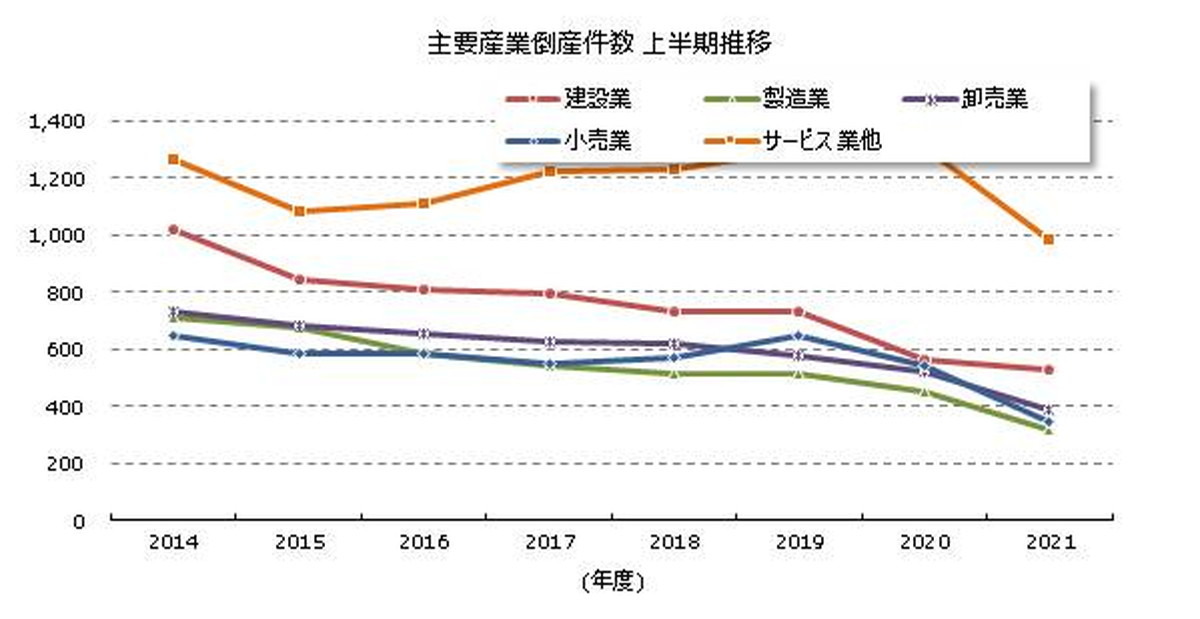

産業別概況

2021年度上半期の産業別は、全10産業で前年同期を下回った。全10産業が減少は、2015年同期以来、6年ぶりで、農・林・漁・鉱業と建設業、製造業、卸売業、小売業、金融・保険業、不動産業の7産業は、年度上半期では30年間で最少を記録した。

最多は、サービス業他の986件(前年同期比24.5%減)で、6年ぶりに前年同期を下回り、1999年同期(979件)以来、22年ぶりに1,000件を下回った。そのほか、建設業は527件(前年同期比6.7%減)で、13年連続で減少した。

卸売業は388件(同25.2%減)で9年連続、情報通信業は107件(同26.7%減)で3年連続、製造業316件(同29.4%減)と小売業349件(同35.8%減)、運輸業114件(同1.7%減)は2年連続で、それぞれ前年同期を下回った。

農・林・漁・鉱業28件(同52.5%減)と不動産業110件(同18.5%減)は3年ぶり、金融・保険業は12件(同40.0%減)で2年ぶりに、それぞれ減少した。

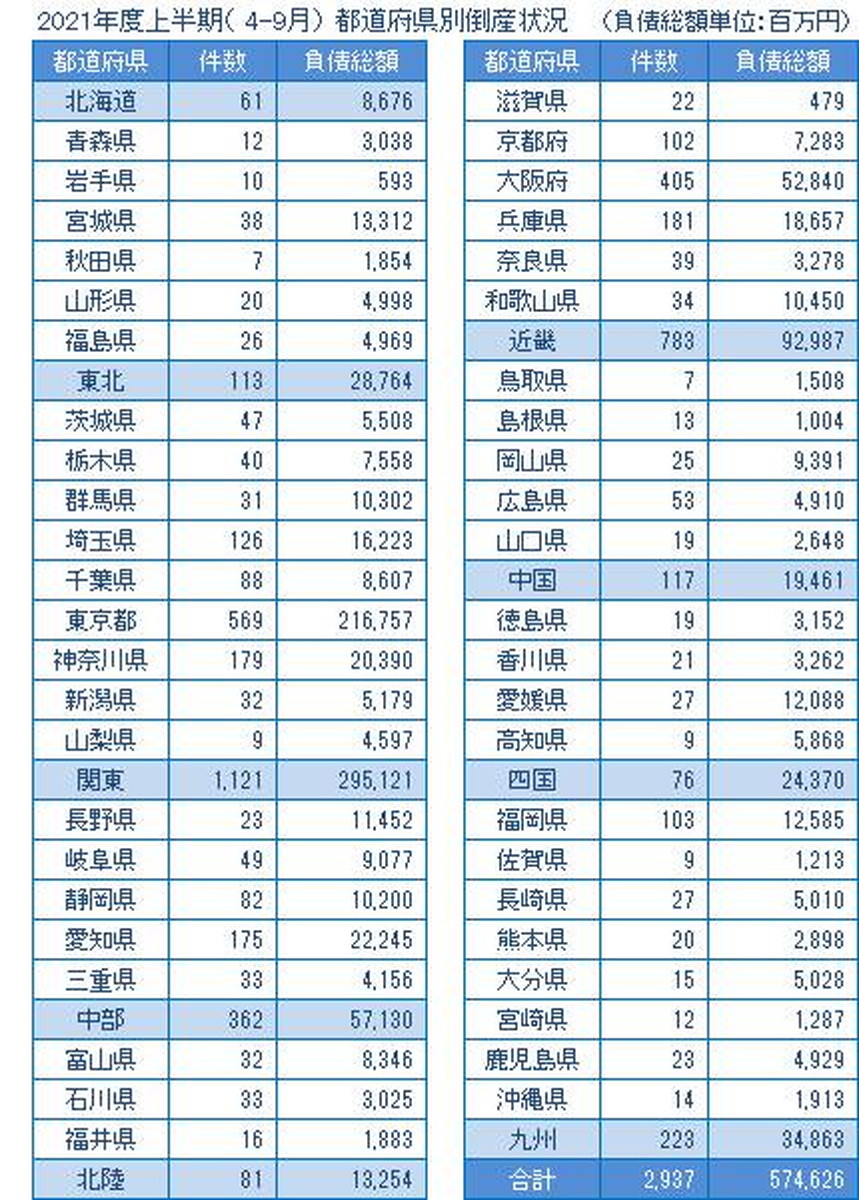

地区別概況

2021年度上半期の地区別件数は、2013年同期以来、8年ぶりに全9地区で前年同期を下回った。また、四国を除く8地区は、年度上半期では30年間で最少を記録した。

北海道は61件(前年同期比32.2%減)で、2013年以降、9年連続で前年同期を下回った。東北113件(同33.5%減)と関東1,121件(同16.6%減)、北陸81件(同19.8%減)、近畿783件(同25.3%減)、四国76件(同7.3%減)、九州223件(同26.6%減)は2年連続で、それぞれ前年同期を下回った。

中国117件(同37.0%減)は4年ぶり、中部362件(同31.8%減)は2年ぶりに、それぞれ減少した。減少率が最も大きい中国は、建設業が前年同期比3.8%増(26→27件)と増加したが、飲食業や宿泊業を含むサービス業他が同44.4%減(72→40件)など、7産業が前年同期を下回った。

そのほか、東北は建設業が同45.9%減(37→20件)、サービス業他が同34.0%減(47→31件)など8産業で減少した。

行政等の支援で55年ぶりの低水準

レポートにあるように、2021年度上半期(4-9月)の全国企業倒産2,937件だが年度上半期で3000件を下回るのは55年ぶりの低水準となった。また産業別では、年度上半期では6年ぶりに全10産業で減少し、7産業は30年間で最少となった。さらに地区別では、年度上半期では8年ぶりに全9地区で前年同期を下回る結果となった。

これは同社も述べているように、国や自治体、金融機関が連携して緊急避難的な資金供給を実施した結果だ。当面の倒産の増加やそれに伴う失業や経済先行き不安による景気の大幅な後退は免れているとも言える状況だが、ワクチン接種率が上がる中、新型コロナウイルスによる感染拡大の収束を伺う局面はしばらく続きそうだ。

国政では衆議院議員選挙を控え、その結果を受けた新政権の経済・防疫政策がどうなるかにも各方面からの注目が集まることになるだろう。そして継続されている日銀による大規模金融緩和やアメリカを含む先進国の中央銀行の金融政策次第では、今後の世界そして日本の景気動向にも大きな影響が出て来る可能性もある。それによっては特需とも言えるEC市場の活況にも変化が訪れるかもしれない。

またコロナ対策で日本政府は多額の財政出動を強いられているが、国と公共の債務が大きく膨らむ中で諸外国や国際機関からの財政健全化に向けた圧力が高まることもあり得るだろう。