【2022年最新】化粧品ECの市場規模。EC化率が伸び悩む背景や対応策を解説

EC市場の拡大にあわせて、化粧品ECの市場規模も成長の一途を辿っている。一方で、EC化率はあまり高いとは言えず、「自社サイトの化粧品販売を強化したい」「化粧品ECの動向や対応策を知りたい」と考える担当者もいるのではないだろうか。今回は、化粧品ECの市場規模やEC化率について、資料をもとに解説するともに、EC化率が伸び悩む背景や対応策を紹介する。

目次

●化粧品ECの市場規模とEC化率

●化粧品のEC化率が伸び悩む背景

●化粧品ECサイトの課題対応策と動向

●まとめ

化粧品ECの市場規模とEC化率

まずは、国内の物販系分野全体や化粧品ECの市場規模とEC化率を、経済産業省の資料を基に確認しよう。

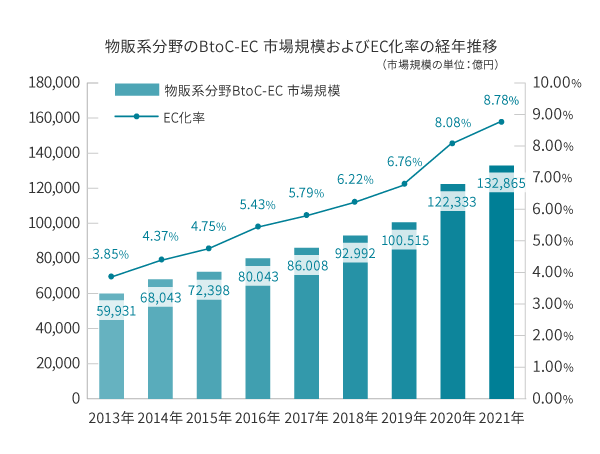

日本の物販系分野のEC市場規模

2022年8月に経済産業省が発表した『令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』によると、物販系分野における2021年のBtoC-ECの市場規模は13兆2,865億円で、EC化率は8.78%。前年からの伸長率は8.61%となり、2013年からの8年間で2倍以上に増加した。

参考:経済産業省『令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』

市場規模やEC化率の急激な増加は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う巣ごもり消費の影響があったためと考えられるが、近年の推移を見るに、EC市場は今後も成長していくだろう。

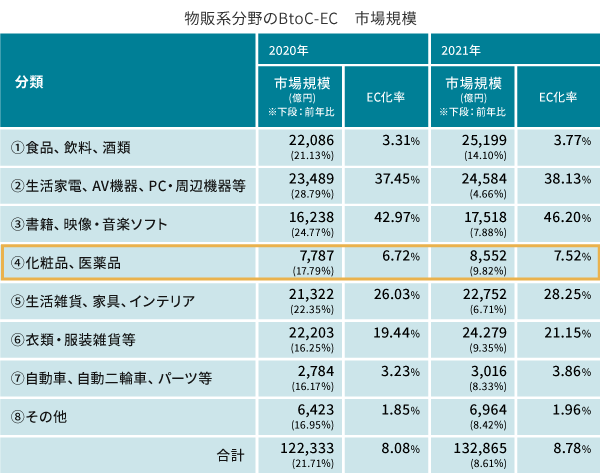

化粧品ECにおける市場規模とEC化率

経済産業省の同報告書によると、2021年の「化粧品、医薬品」の市場規模は8,552億円で、前年に比べ9.82ポイント向上した。一方、EC化率は7.52%で、前年よりも0.8ポイント上昇しているものの、「書籍、映像・音楽ソフト」の46.20%、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」の38.13%など、他産業に比べると高いとは言い難く、物販系分野の平均8.78%よりも下回る結果となった。

参考:経済産業省『令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』

近年は、実店舗展開も行っていた販売メーカーなどがECにシフト。楽天やAmazonといったECプラットフォームも好調で、EC市場の拡大は続いている。コロナ禍の影響としては、テレワーク普及とステイホームによって化粧品の使用頻度が低下したと考えられる一方で、外出自粛により店頭で購入する機会が減少し、ECサイトの利用率が向上したと推察される。

化粧品のEC化率が伸び悩む背景

次に、他産業に比べ化粧品のEC化率が伸び悩んでいる背景を解説する。

オフライン販売のニーズが強い

初めに、化粧品はオフライン販売のニーズが強いことが挙げられるだろう。特に日本全国各地に展開するドラッグストアは「プチプラコスメ」と呼ばれる低価格帯の化粧品の需要が高く、同じ商品をECサイトで購入すると、送料が加算され店頭価格より高額になってしまうという課題がある。また、価格の高い化粧品は「店頭で実際に試したい」「スタッフのアドバイスを受けながら選びたい」という声も多く、EC化率が上がらない要因となっている。

Webマーケティングの難易度が高い

化粧品業界は市場拡大の反面、競合他社が多数おり、人気の高いブランドがECサイトを構築している場合もあるため、新規参入のハードルが高いとも言える。また、Googleのアルゴリズム修正により、企業の公式サイトや大手ショッピングモールのサイトが検索結果の上位に表示されるようになり、口コミサイトの検索結果が下がることに。医療や健康に関するテーマで上位に掲載されるためには高い専門性や優良なコンテンツが必要であり、広告費やサイト運営コストが大きな負担になることも懸念されるだろう。

化粧品ECサイトの課題対応策と動向

化粧品ECサイトを取り巻く課題に対応するには、どのような方法があるのだろうか。対応策や近年の動向を紹介する。

ユーザーレビュー機能

ユーザーレビューは、化粧品ECに限らず、あらゆるECサイトにおいて重要な機能だ。レビューの内容は「商品の感想」「ECサイトの対応評価」などがあり、内容の良し悪しもさまざまだが、ユーザーから直接フィードバックを受けられるため、自社サイトの構築方法や発送方法などの改善につなげることができる。レビュー数が多いほど信憑性が増すため、「レビューの記載で送料無料」などのサービスを行っているサイトもある。

SNS

SNSも、ユーザーレビュー同様、化粧品ECにおいて重要なツールの1つだ。具体的には、企業の公式アカウントで「商品の詳細や使用方法を紹介する」「ユーザーの投稿を取り上げる」などの方法が挙げられる。企業には「広告費を抑えられる」「ユーザーとコミュニケーションがとれる」「ユーザーの声を直接聴くことができる」、ユーザーには「カラーバリエーションや類似品、使用方法など、詳細な部分まで把握することができる」「第三者視点の使用感を把握できる」といったメリットがあるだろう。

オンライン接客ツール

オンライン接客ツールとは、オンライン上で接客を行うための専用ツールのこと。ビデオ通話型やチャット型のオンライン接客ツールを使用することで、「気になっている点を質問したい」「スタッフのアドバイスを受けながら選びたい」というユーザーのニーズに応えることが可能だ。それにより、クロスセルや顧客満足度の向上、リピーターの獲得などの効果も期待できるだろう。

関連記事:オンライン接客とは?導入するメリットや成功のポイント

デジタルカウンセリングサービス

国内では、スマートフォンで撮影した顔写真からパーツを正確に認識し、バーチャルメイクを体験できるサービスを提供している化粧品ECサイトもある。店舗に行かずとも自分に最適な化粧品を試すことができるため、オンライン接客ツール同様、新規ユーザーやリピーターの獲得につながる可能性が高いだろう。

まとめ

化粧品ECの市場規模は年々拡大しているものの、EC化率は伸び悩んでいるのが現状だ。各ECサイトにおいては、SNSやオンラインツールなどを活用し、ユーザーのニーズに応じた施策を行うことが求められる。今回紹介した例を参考にしながら、自社サイトのブラッシュアップを行ってみてはいかがだろうか。