景品表示法とは?内容や禁止事項、注意ポイントを紹介

景品表示法とは、一般消費者の利益の保護と企業同士の不健全な競争を防ぐために、表示の仕方や景品類に関してルールを定めだものだ。「不当表示の禁止」と「景品類の制限及び禁止」の2つから成り立っている。今回の記事では、景品表示法の概要や違反してしまった場合の罰則、注意したいポイントなどを紹介する。

目次

●景品表示法とは?

●不当表示の禁止とは

●過大な景品提供の禁止とは

●景品表示法を違反した場合

●景品表示法における企業の注意ポイント

●まとめ

景品表示法とは?

景品表示法とは、消費者を守るために商品やサービスにおける表示の仕方や景品類に関してのルールを定めたものだ。正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)という。景品表示法で景品類の最高額、総額などを規制することにより、事業者が過大景品で商品やサービスの提供を行うことによって起こり得る、消費者と事業者双方の不利益を回避することが目的だ。具体的には、「不当表示の禁止」と「景品類の制限及び禁止」の2つを定めている。

ここからは、景品表示法の「不当表示の禁止」と「景品類の制限及び禁止」をそれぞれ紹介する。

不当表示の禁止とは

不当表示とは、事業者が商品やサービスの品質・価格に関する情報を実際よりも著しく優良あるいは有利であるように表示することで、消費者の誤認を招く恐れのある不当な表示のことだ。禁止される3つの不当表示について解説する。

優良誤認表示

優良誤認表示は、商品・サービスの品質、規格その他の内容に関した不当表示のことで、景品表示法第5条1号により禁止されている。例えば、成分の合有率を引き上げて表示したり、同業他社と同じ技術を用いながら「自社だけ」と表示したりするなど、事実に反して実際よりも著しく優良であると示すことだ。

優良誤認表示には、不実証広告規制というルールがある。このルールのもとでは、広告の宣伝やパッケージに表示された効果・性能において、消費者庁から根拠資料の提出を求められた際、事業者は15日以内にこれに従わなければならない。事実に基づく記載かどうかに関わらず、15日以内に根拠資料を提出できなければ、違法となってしまうため注意が必要だ。

有利誤認表示

有利誤認表示は、価格や商品量、アフターサービスなどの取引条件に関した不当表示のことで、景品表示法第5条2号により禁止されている。例をあげると、「期間限定キャンペーン」と言いながら繰り返し同キャンペーンを行っていたり、内容量は他社商品の3倍と表示していながら他社と内容量が同量だったりするなどの場合だ。実際のものや競合他社よりも相手に著しく有利であると誤認される表示があるものは、禁止行為となる。

その他 誤認させるおそれがある表示

他にも、景品表示法第5条3号により、商品・サービスの取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがあると認められたものを、内閣総理大臣が不当な表示として定めることができる。現在指定されている表示は、以下の6つだ。

・無果汁の清涼飲料水等についての表示

果実の名称を用いた無果汁の清涼飲料水など、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示

・商品の原産国に関する不当な表示

原産国の判別が困難な表示など

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示

実質年率が明瞭に記載されていない表示など

・不動産のおとり広告に関する表示

実際には取引できない・取引の対象とならない不動産についての表示

・おとり広告に関する表示

取引の準備がされていない・実際には取引ができない商品または役務についての表示

・有料老人ホームに関する不当な表示

取引の対象となる有料老人ホームなどの施設やサービスの内容が明瞭に記載されていない表示

参考:消費者庁『表示規制の概要』

過大な景品提供の禁止とは

景品規制とは、景品類(おまけ)の最高額や総額などを規制することにより、一般消費者の利益を保護するもの、および過大景品による不健全な競争を防止するものだ。過大景品の提供により、消費者が低クオリティの商品や割高な商品を購入するなどの不利益をこうむる場合が考えられる。また、過大景品により他社との競争がエスカレートして、事業者の目的が商品やサービスを売ることから他社に勝ることを重視してしまうなど、消費者の不利益につながる場合もある。そのため景品表示法では、過大な景品提供を禁止している。

景品類に該当するものを解説しよう。

一般的に、景品とは粗品やおまけ、賞品などを指すが、景品表示法の景品類は、以下の3点を満たすものだ。

・顧客誘引の手段として

・事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する

・物品、金銭、その他の経済上の利益

これらに該当するものについては、景品表示法に基づいた景品規制が適用される。

景品規制は3種あり、それぞれ提供できる景品類には限度額などが定められている。

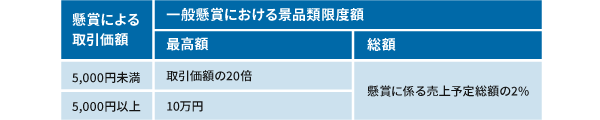

一般懸賞

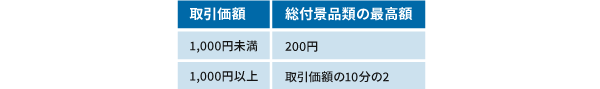

懸賞とは、「商品やサービスの利用者に対し、くじなど偶然性および特定行為の優劣・正誤によって景品類を提供すること」を指し、次に紹介する共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と呼ばれる。一般懸賞における景品類の限度額は、次の表の通り、懸賞による取引価格が5,000円未満か以上かで定められている。

一般懸賞の例

・抽選券やじゃんけんなどによる提供

・パズルやクイズなど回答の正誤による提供

・県議や遊戯などの優劣による提供 など

共同懸賞

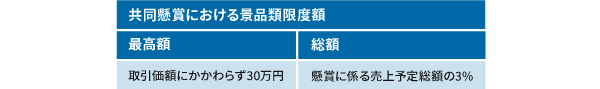

商店街や業界など複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」と呼ばれる。共同懸賞における景品類の限度額は、一般懸賞よりも高く設定されている。

共同懸賞の例

・市町村など一定地域の小売業者またはサービス業者の相当多数が共同実施

・中元や年末セールなど、商店街やショッピングビルが実施

・一定地域の同業者の相当多数が共同で実施 など

総付景品

一般消費者に対して「懸賞」ではなく提供される景品類は、一般的に「総付景品」「ベタ付け景品」などと呼ばれている。商品やサービスの利用者・来店者に対してもれなく提供する金品のほか、商品やサービス購入の申込順または先着順により提供する金品などが該当する。

他にも業種別景品告示があり、新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種について、景品類に制限が設けられている。

景品表示法を違反した場合

景品表示法の違反をしてしまった場合、どのような措置があるのだろうか。

違反時の罰則と調査の流れ

景品表示法に違反する不当表示や過大景品類提供の疑いがある場合、消費者庁による関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査が行われる。調査の結果、違反行為が認められると、消費者庁は当該行為のある事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた「誤認の排除」「再発防止策の実施」、今後同様の違反行為を行わないことを命ずる「措置命令」を実施する。違反の事実が認められない場合でも、違反行為とみなされる場合には指導の措置がとられる。

また、事業者が不当表示の行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、その他の要件を満たす限り、消費者庁は当該事業者に対して課徴金の納付を命じられると定められている。

都道府県知事による措置命令

違反行為を迅速および効果的に規制できるよう、消費者庁は都道府県や公正取引委員会と連携しており、外部からの情報提供を受けて調査が行える。公正取引委員会は、外部からの情報提供などを受け調査を行い、その後の対応は消費者庁が引き受ける。都道府県知事は、消費者庁のように景品表示法に基づく権限を有しているため、指導や措置命令を行うことが可能だ。

景品表示法における企業の注意ポイント

広告で特長やメリットを伝える際は、ひと目でわかるよう商品やサービスの優位性を強調した表現になりやすい。知らぬ間に景品表示法に違反してしまう場合もあるため、注意が必要だ。企業では景品表示法の違反を未然に防ぐため、どのような対応をとるとよいのだろうか。消費者庁では、事業者が講じるべき措置として以下の7つの指針を示している。

(1)景品表示法の考え方の周知・啓発

(2)法令順守の方針等の明確化

(3)表示等に関する情報の確認

(4)表示等に関する情報の共有

(5)表示等を管理するための担当者等を定めること

(6)表示の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること

(7)不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

これら7つを社内で共有し、確認しながら自社の商品やサービスの表示を決めていこう。より確実に懸念点を除きたい場合は、弁護士に相談してみてもよいだろう。

引用:消費者庁『事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針』

まとめ

景品表示法とは、消費者と事業者、事業団体などが一般消費者の利益を保護するために定めたルールで、一般消費者の利益の保護と、過大景品による不健全な競争の防止を目的としている。景品表示法に違反すると、措置命令が下り課徴金納付命令が下る場合もある。気づかないうちに違反してしまうことがないよう、新たな商品やサービスの提供を行う場合は、事業者が講じるべき措置7つの指針をもとに表示方法を考えていこう。