根拠のないNo.1表示、あいまいなパブリシティ表示や口コミ表示はNG!【JADMA 2024年度通販広告実態調査報告書】

2025年4月、公益社団法人日本通信販売協会(以下「JADMA」)は、前年度に行った調査・検討活動の結果を「2024年度通販広告実態調査報告書」としてまとめた。消費者の視点から見て、どんな広告表現が問題とされているか、またその事案例が分かる内容だ。問題と見なされる広告の注意点をまとめたため、ぜひ今後の広告表現に役立ててほしい。

通信広告実態調査とは

通信広告実態調査とは、JADMAが設置している第三者機関「広告適正化委員会」の広告調査のことだ。広告適正化委員会は、通信販売に関する広告表現の情報収集・評価検証を行っており、年に一度、調査活動の結果を報告書としてまとめている。

2024年度は、2024年10月にサンプル調査を実施。13名の学生にも協力を仰ぎ、問題と思われるチラシや雑誌広告、ラジオ、TV、SNS、Webサイト上の動画広告などを収集して消費者保護の観点から広告表現の評価検証を行った。

調査概要

■調査対象エリア

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県

■調査期間

2024年10月7日~10月20日

■調査員

消費生活アドバイザー等の資格を有する一般消費者

■調査方法

調査員1名と2名のサポーター(学生含む)が、3名1組体制で調査期間に触れた全ての通販広告を収集。調査員の判断により、法令遵守や消費者保護の観点から問題があると考えた広告を10件程度選定し、その内容の調査を行う。

■調査項目

①広告情報に関する調査(媒体の種類、商品種別)

②広告内容の適正性に関する調査(事業者情報、販売条件、問題の理由)

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書(公益社団法人日本通信販売協会)

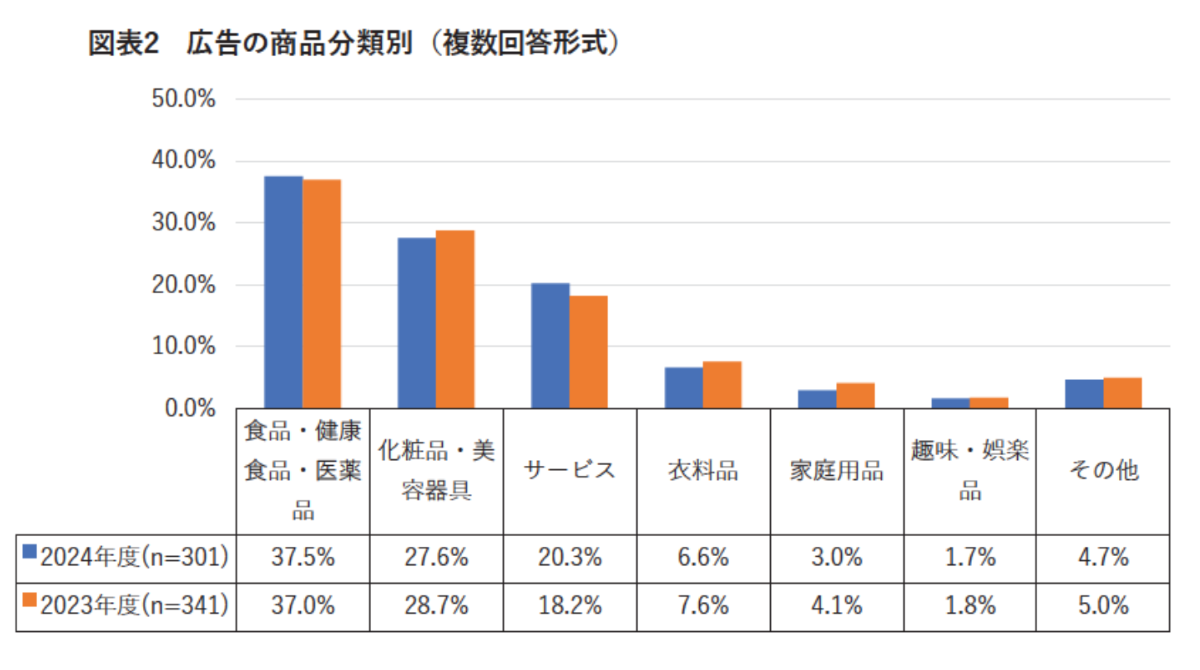

ネット関連の広告、食品や化粧品の広告に「問題あり」が多く

法令遵守や消費者保護の観点から「問題があるおそれがある」と判断されたのは、301件の広告であった。問題があるおそれのある広告を媒体分類別に見ると、「SNS上の広告」が35.9%、「Webサイト上の広告」が31.2%、「新聞広告・雑誌広告」が13.3%、「チラシ」が9.3%となった。ネット関連の広告の割合が多い。問題があるおそれのある広告を商品分類別に見ると、「食品・健康食品・医薬品」「化粧品・美容器具」の割合が多い。

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書(公益社団法人日本通信販売協会)

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書(公益社団法人日本通信販売協会)

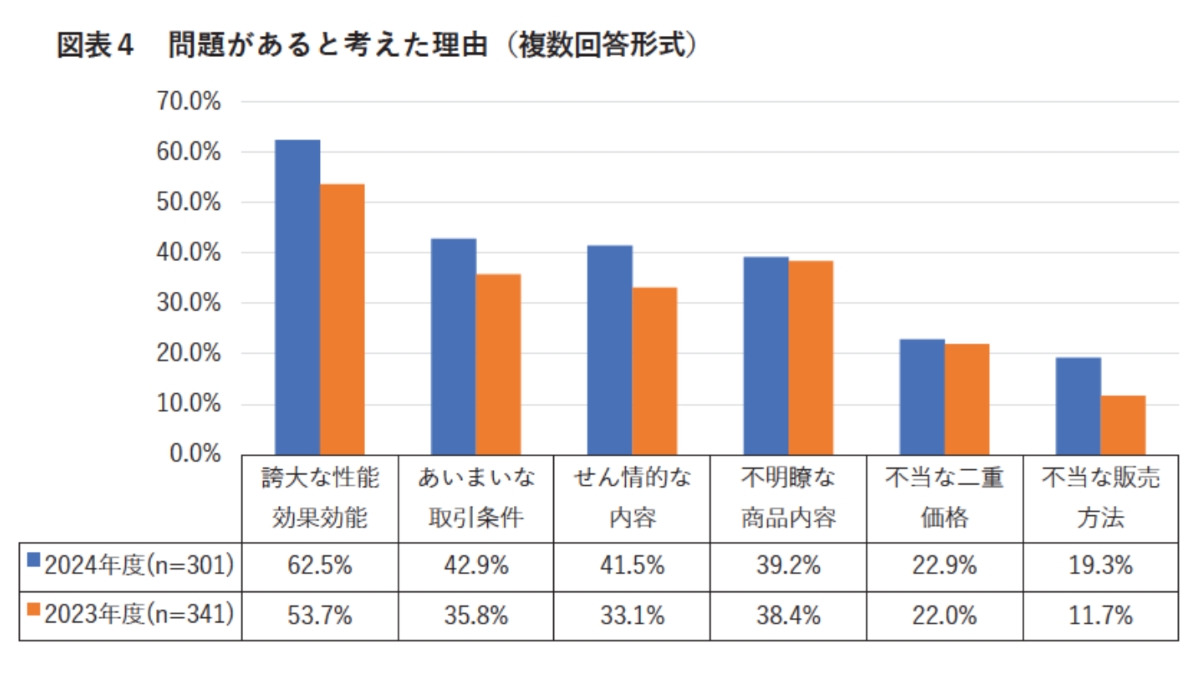

「誇大広告」「あいまい表現」「あおり」が問題に

調査員が「問題がある」と考えた理由を分類別に見ると、「誇大な性能・効果効能表現」が62.5%と最多。次いで「あいまいな取引条件」(42.9%)、「せん情的な広告内容」(41.5%)となっている。

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書(公益社団法人日本通信販売協会)

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書(公益社団法人日本通信販売協会)

特に、健康食品や化粧品分野においては「効果が実証された」といった、製品の有効性を誇張する表現や、医薬品ではないのに治療や予防を訴求するような表現が目立ったという。

問題あるとされた3つの広告手法類型

調査において多くの類似事例が確認されたとして、以下3つの広告手法類型が指摘された。通販事業者は、これらの広告手法を使用する場合、広告主として責任ある、より慎重な対応が求められる。

■類型1:No.1表示・比較広告の不適切な使用

実態不明なNo.1表示の例。あたかも商品の利用者を対象に実施した調査のように見せているが、「対象:全国の20~50代男女 ※インフルエンサー・モニターを含む」と表示されており、利用者であるか否かが不明。

実態不明なNo.1表示の例。あたかも商品の利用者を対象に実施した調査のように見せているが、「対象:全国の20~50代男女 ※インフルエンサー・モニターを含む」と表示されており、利用者であるか否かが不明。

2023年度と同様、「○○調査No.1」「ランキングNo.1」など、調査結果をアピールするいわゆる「No.1表示」が不適切な表現として問題となった。特に、Webサイトや商品の印象に関するイメージ調査であるにもかかわらず、あたかも購入者の満足度調査であるかのように表示することは不当表示に該当するおそれがある。

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書 P.19(公益社団法人日本通信販売協会)

■類型2:パブリシティ表現の不適切な使用

「○○ニュースに取り上げられた」「○○(雑誌名)にも掲載」といった、メディアで報道・紹介された旨を広告に表示する手法だ。掲載に対価を伴わず、第三者の客観的な視点から報道されるケースなら問題ないが、掲載費用を負担したにもかかわらず「取り上げられました」とするケースは、問題があると考えられる。メディアで商品などが紹介される場合、それが広告であれば記事や映像自体に「広告」であることが明示される。しかし「取り上げられました」、事実を広告に記載するパブリシティ表現には、その紹介内容が広告であったか否かは記載されない。消費者側がパブリシティ表現の実態を把握することは困難だ。

よってパブリシティ表現は、事実に反して消費者が「客観的な立場からメディアに取り扱われた」と誤認する、いわゆるステルスマーケティングの問題が生じるおそれがある。よってもしパブリシティ表現を広告に用いる場合には、販売主とメディア掲載との関係を明示すべきであるとされた。

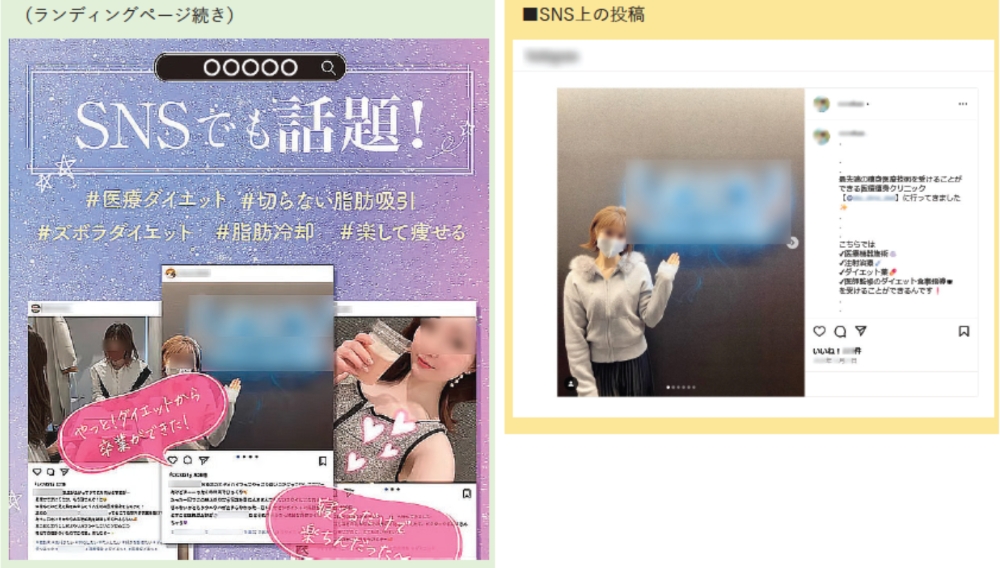

■類型3:SNS投稿や口コミを自社広告に表示する際の不適切な使用

当該調査によると、上の広告に使用されているSNS投稿のアカウントは存在しない。引用されている写真と同一人物と思われる写真を掲載した一般消費者の投稿が存在するが、実際の投稿内容は広告の内容と異なっている。

当該調査によると、上の広告に使用されているSNS投稿のアカウントは存在しない。引用されている写真と同一人物と思われる写真を掲載した一般消費者の投稿が存在するが、実際の投稿内容は広告の内容と異なっている。

出典元:2024年度通販広告実態調査報告書 P.29(公益社団法人日本通信販売協会)

消費者がSNSに商品やサービスの感想、レビューを投稿したり、事業者のアンケートに回答したりすることがある。こうした顧客の感想等を広告に掲載する際、それを見た者は、通常「顧客の自主的な意思に基づく感想である」と受け取る。しかし、実際には広告主がプロモーションの一環として、インフルエンサーに感想の投稿を依頼する場合もある。よって、自社が投稿主に依頼することで書かれたSNSの感想を広告に利用する際は、それが明瞭になる形で表示しなければ、ステルスマーケティング告示に違反するおそれがあるとされた。

「問題ある広告」と指摘されないために

報告書には資料として「通販広告適正表示の評価項目」が添付されており、通販広告の適正な表示を行う上で必要な「商品内容に関する広告表示」「取引内容に関する広告表示」のチェックリストとなっている。それぞれのリスト項目がどの法律に関係するかや、不適切な例も明示されているため、今後、広告の適正性を図るうえで参考にしてほしい。

なお、参考資料として「化粧品の効能効果の表示範囲」もリスト形式で掲載されている。特に化粧品は、医薬品としての効果があるような表現にすると薬機法違反になってしまうおそれがある。リストにある表現を参考に、広告表現を検討されたい。

とくにネット広告における曖昧表現を避け、No.1調査であれば誰を対象としたどんな調査かが分かるようにすること、依頼して書いてもらったレビューや感想であればそれを明瞭に記述するなど、消費者が実態を知ることのできる表示の工夫が必要だ。消費者の目から見て、分かりやすい表現になるように配慮しよう。

※出典元:「2024年度通販広告実態調査報告書」(JADMA)