「推し」がいる人の約半数が「広告に起用されている商品」を選んで購入 ビデオリサーチ調査

株式会社ビデオリサーチ内の生活者に関するシンクタンク「ひと研究所」は、2025年10月23日、「推し活とマーケティング」に関する調査結果を発表した。

調査概要

◆調査タイトル:ひと研究所 推し活・ファンエンゲージメント調査2025

◆調査期間:2025年1月31日~2月2日

◆調査対象:男女15~69歳

◆調査方法:インターネット調査

◆調査地域:全国

◆有効回答数:スクリーニング調査1万3786名

◆調査元:ビデオリサーチ ひと研究所調べ(2025年2月「推し活・ファンエンゲージメント調査 2025」)

◆出典:「推し活とマーケティング」に関する調査(株式会社ビデオリサーチ)

4割が「推し」が広告起用されている商品を購入

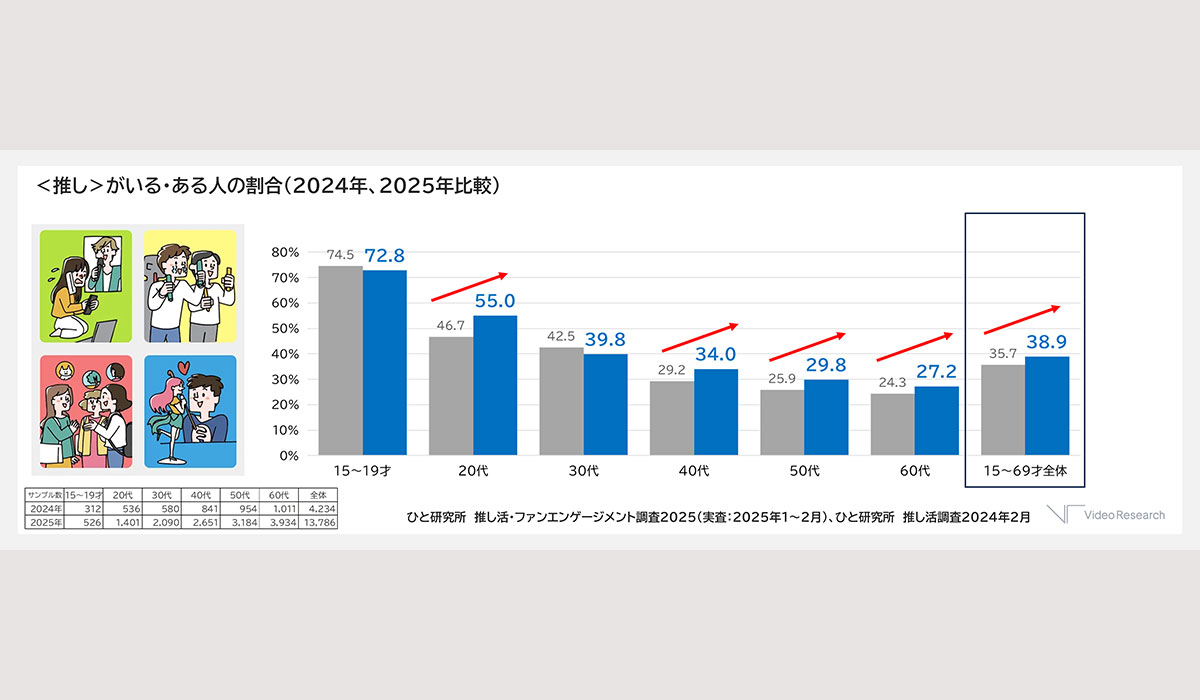

「推し」の有無について質問したところ「推しがいる」と回答した人は38.9%となり、2024年の調査と比較して多くの年代で上昇傾向がみられた。

年代別の結果をみると15~19歳は7割以上、中高年は2024年の調査結果と同様、4人に1人が「推しがいる」ことが明らかとなった。

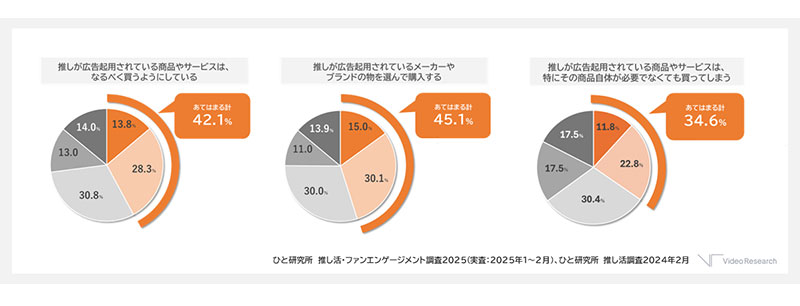

「推し」がいる・あると回答した人を対象に、「推し」の広告起用における効果について質問。「推しが広告起用されている商品やサービスはなるべく買うようにしている」に42.1%、「推しが広告起用されているメーカーやブランドの物を選んで購入する」に45.1%が「あてはまる」と回答。「推し」が広告に登場すると、購買意欲が高まることがうかがえる結果となった。

約半数が「推し」が広告している商品・企業に好意的

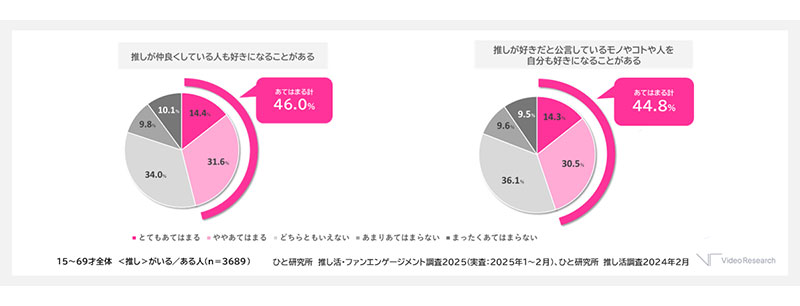

「推し」がいる・あると回答した人に、「推し」の周囲への好意について質問。「推しが仲良くしている人も好きになることがある」に46.0%、「推しが好きだと公言しているモノやコトや人を自分も好きになることがある」に44.8%が「あてはまる」と回答した。

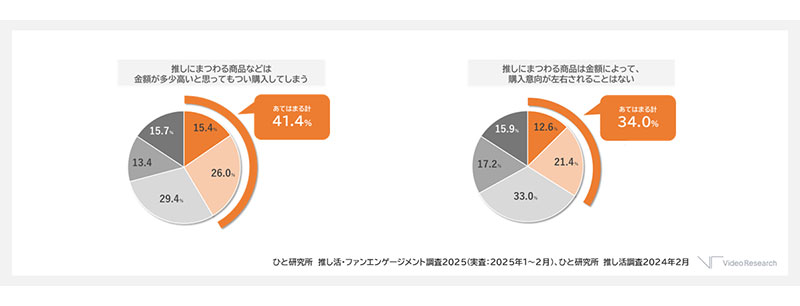

また、「推しにまつわる商品などは金額が多少高いと思ってもつい購入してしまう」「推しにまつわる商品は金額によって、購入意向が左右されることはない」という項目でも、それぞれ3~4割の人が「あてはまる」と回答。「推し」が関与することで、価格のハードルを超えて購買する層が生まれることが明らかになった。

「推し」を活用したマーケティングの注意点

ひと研究所 主任研究員である若狭谷笑未氏は、「『推し』を活用したマーケティングは『普段は買わない層が購入してくれる』『価格が高くても購入してくれる』など、一見メリットばかりに見えますが、注意点もあります」と述べ、以下の内容を指摘する。

◆炎上のリスク

「推し」への扱い方を誤ると、ファンから「推しやファンを利用している」と受け取られ、逆効果になることも。企業はファンに対し「『推し』を一緒に応援する同志である」というスタンスを示すことが求められる。

◆継続性の確保

「推し」を活用したキャンペーンでは、購買動機が「推し」に強く依存するため「推し」が広告やキャンペーンから離れると、ファンも一緒に離れていってしまうリスクがある。一過性の施策に終わらせないためには、「推し」以外の動機を育てることが重要。

ひと研究所では「推し活」が人々のメディア利用、消費行動の促進につながることに注目し、「推し活」に関する研究をしている。施策の参考にしたい。