本格展開1年で60万以上のDL達成! 顧客向け健康行動促進アプリ「Comado」の挑戦 【3人のキーパーソンが語るサントリーウエルネスの理念と戦略 <第2回>】

サントリーウエルネス株式会社 サービス事業部長 磯田純氏

サントリーウエルネス株式会社 サービス事業部長 磯田純氏

2001年に健康食品の通販事業をスタートして以来、成長を続けるサントリーウエルネス株式会社(以下、サントリーウエルネス)。その成長の理由を3人のキーパーソンへのインタビューから探る特集の第2回は、同社が提供する健康行動促進アプリ「Comado(コマド)」の運営を担当する同社 サービス事業部長 磯田純氏に話を聞く。

「Comado」はサントリーウエルネスクラブ(Suntory Wellness CLUB)会員向けの無料アプリで、さまざまなコンテンツやポイント機能(※1)で、健康行動の習慣化をサポートするサービス。一般にデジタルツールと親和性が低いと思われがちなシニア層を多く顧客にもつ同社が、なぜ、新たなタッチポイントとしてアプリを選んだのか。「シニアの方こそデジタルサービスを利用していただきたい」という磯田氏に、「Comado」を推進する意義と、利用者拡大の先に見据えるビジョンを取材した。

※1:ポイント機能、その他一部コンテンツについては、サントリーウエルネスの「定期お届けコース」の契約が必要となる

第1回はこちら

「Comado」の健康行動を習慣化する戦略

――まず、貴社の会員制度「サントリーウエルネスクラブ」について教えてください。

サントリーウエルネスクラブは、弊社の商品をご購入いただいた全てのお客様が加入することができる会員制度の総称です。大きく3つのサービスの柱があって、1つ目は「ポイント制度」。商品購入に対して付与される「購買ポイント」と、お客様の健康習慣を作るためのウエルネスのアクション(健康行動)に対して付与する「アクションポイント」の2つがあるのが特徴です。

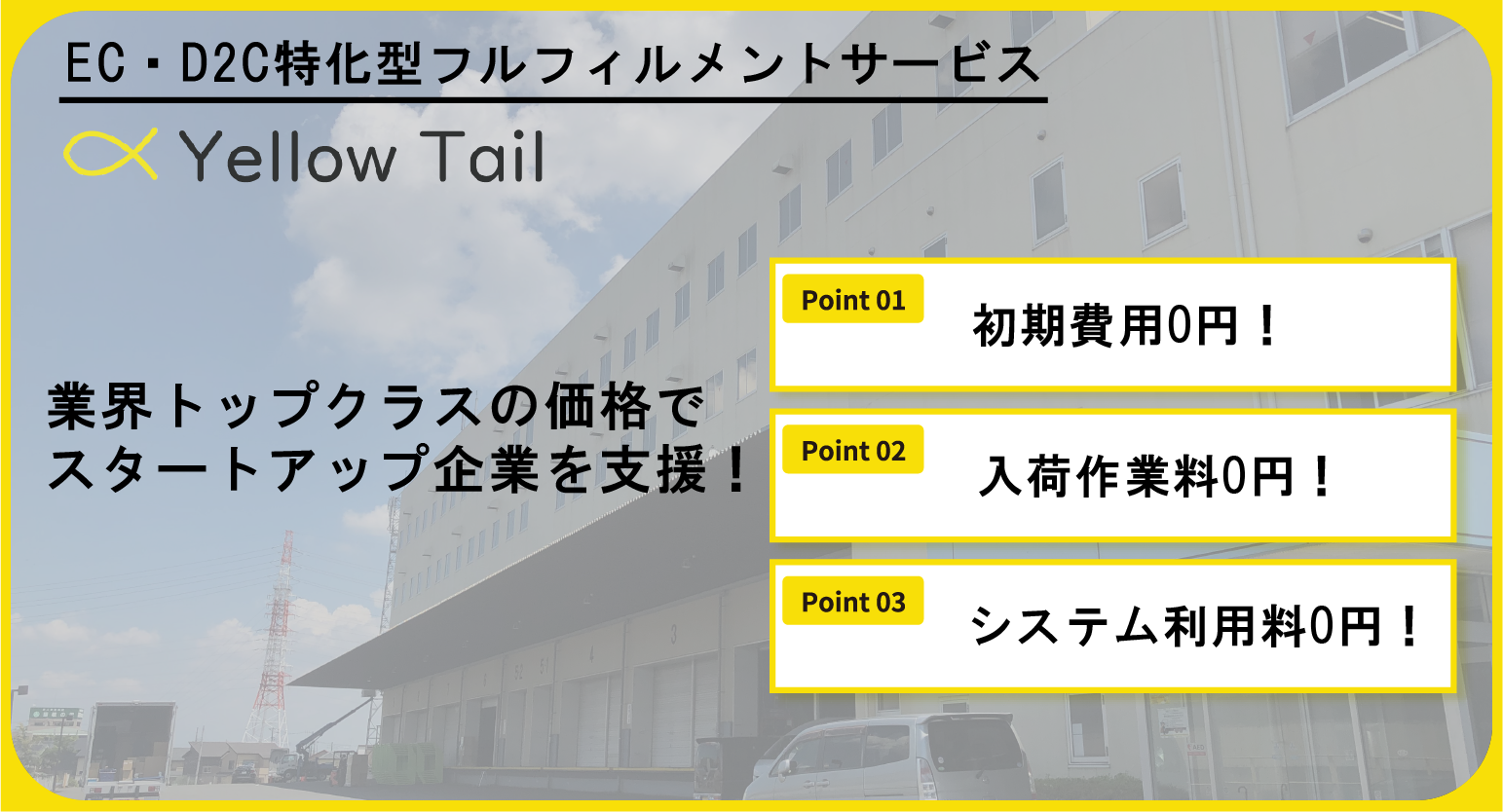

2つ目が、サントリーウエルネスクラブ会員向けの無料アプリ「Comado」。2023年9月から本格的にサービスの提供を始め、2024年8月末時点でのダウンロード数は当初の予想の2倍を超える60万人を突破しました(※2)。3つ目が「サントリー体験」。サントリーと関係を持っていただいているからこそ体験できることをご案内します。わかりやすい例では工場見学ですとか、サントリーホールでのコンサートへのご招待ですとか、心の健康、ウエルネスに寄与するサービスを提供しています。

――「Comado」のサービス概要を教えてください。

一番多く使っていただいている機能は、健康習慣をチェックする機能です。80近くある健康習慣の中からご自身で「今日はこれをやった」と思うものを(スマートフォン上で)タップしていただくだけでポイントがたまります。最大の特徴は、行動を起こすハードルがとても低いこと。例えば、「朝起きたら水を1杯飲む」「意識して階段を使う」など。「朝起きて、朝日を浴びる」といったことは、心がけなくても多くの方が普通にやっていると思います。本当に簡単な行動でも、実は健康にいいこということを意識していただき、「健康習慣といっても難しく考える必要はなく、こんな簡単なことからスタートできますよ」ということをお伝えするのが目的です。

それ以外で特徴的なのは、プロのインストラクターが監修した5分からできる簡単なオンラインフィットネスのレッスン動画を250本以上ラインアップしていること。こちらもとても多くの方に利用されています。難易度や強度、種目も多種多様で、お客様がご自分に合ったフィットネスを選べるようになっていますし、(カメラをオンにすれば自分も映せる)Zoomのウインドウがあり、インストラクターやほかの利用者様といっしょに参加しているのを可視化できるのも特徴です。自然に仲間意識が芽生えることも多いようで、これもお客様にとってプラスの動機になればいいなと思っています。

「実際に体を動かすのはハードルが高い」という方に向けて、簡単に健康情報を入手できるサービスも提供しています。例えば、旅行をすることは心身にいい影響がありますので旅番組の動画を配信していますし、笑いは免疫力を高めるとも言われているので(※3)、松竹と提携して落語を視聴できるプログラムも用意しています。さらに健康にいい料理のレシピ情報サービス、雑誌の読み放題サービスもあり、エビデンスのある情報をベースにしながら、幅広いお客様に楽しんでいただけるプログラム作りを行っています。

これは私の個人的な感覚なのですが、おそらく多くの方にとって健康行動はつまらない・面倒なもの、できればやらずに済ませたいものだと思うんです。たくさんの方がダイエットに取り組んでも三日坊主で終わるのはその表れで、「健康になるのは大変なこと」だと多くの方が考えている。そのハードルを下げて、楽しんでいただくということが、健康行動の習慣化の一番の鍵ではないかと考えています。

※2:「Comado」テスト版は2022年10月より展開。ダウンロード数は2024年8月末時点

※3:参考「サントリーウエルネスOnline」

“モノ+サービス”という新たなチャレンジ

――「Comado」を立ち上げた背景・理由を教えてください。

始まりは、2020年に弊社の代表に就任した沖中(直人氏 ※4)の、「サプリメントだけで、人をウエルネスな状態にできるわけではない」という問題提起です。サントリーグループは事業を通じて、「人間の生命(いのち)の輝きをめざす」というパーパスを掲げています。それを実現するための手段として、サプリメントやスキンケアという商品があるのですが、単にサプリメントを提供するだけではなく、生活習慣に向き合うこととセットにして、初めて、お客様に真のウエルネスを提供できるのではないか。生活習慣に向き合うのは「サービス」が適しているはずで、だから(“モノ”ではなく)「サービス」を提供しようということが、スタートでした。

元々私は、「ロコモア」や「グルコサミン」などのブランドマネージャーをしていました。サントリーは飲料という“モノ”を介してお客様に企業価値を提供する会社として続いてきて、そうした意味で個々のブランドを大切にしてブランド体験を重視してきました。しかし、それゆえにブランドを横断した概念は生まれにくかったところがあります。「Comado」の構想を立ち上げる時、「これは全部、『サービス』だ」ということに気が付いたんです。そこで、「モノ+サービス」という新しい概念をきちんと認識して、お客様に企業価値を改めて提供し直すことにしました。

――「Comado」はどのようなチーム・体制で開発されたのでしょう。また、そこにはどんな難しさがありましたか。

今、私が所属しているのはサービス事業部ですが、基本的にサービスを作る知見が(少しはやってきたものの)社内にほとんどありませんでした。そこで、まずは人を集めるところからスタートし、そこにDXの専門家も加わり、パートナー様も合わせて100人以上の体制を作ってシステムを構築していきました。各方面のプロを大勢集めたうえでしっかりまとめていくことが最初の壁だったと言えるかもしれません。シニアの方々を“知る”ことも同時に進めながら、メンバーを融合させていくことも必要でした。こうしたさまざまな分野の“融合”が組織としての難しさでもあり、大きなチャレンジだったと思います。

考えてみるとサプリメントにおける顧客体験は、「買う」「飲む」「効果を体感する」とシンプルです。ところが「Comado」で提供している顧客体験はオンラインフィットネスから健康情報まで、すごく幅広くて多彩。そこも面白いチャレンジでした。また、それまで扱ってきた“モノ”は「作ってから売る」というプロセスでしたが、サービスは「作りながら売る」ということです。サービスをスタートし、お客様に使っていただきご意見を伺いしながら、どんどん進化させていく。そういう作り方の違いが戸惑う部分でもあり、面白さでもありました。

※4:沖中氏の役職は取材時。2025年1月1日付でサントリー食品インターナショナル株式会社 専務執行役員、サントリーウエルネス株式会社 取締役に就任

年齢を重ねるほどお客様の多様性も広がる

――デジタルツールに不慣れなシニアの方もいらっしゃると思いますが、「Comado」を使ってもらうための工夫や取り組みにについてお聞かせください。

当社のサプリメントのメインユーザーの年齢層は60代から70代なのですが、「Comado」をダウンロードしてくださっている方々はそれよりも10歳くらい若いですね。「シニアはアナログじゃないと難しい」「アプリだと使ってもらえない」という声は、当初から多くありましたが、始めてみたら決してそんなことはなく、予想以上に使っていただけているというのが実感です。

意識しているのは「できるだけ入口を幅広く、ハードルを低くする」こと。パンフレットやテレビCMで告知して多重な接点を作っています。そしてオンラインで、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを提供できるようにしていくということです。

とはいえ絶対に忘れてはいけないのが、やはり「デジタルは難しい」という人は一定数いるということで、そういう方も絶対に取り残さないということはすごく意識して作っています。例えばアプリをダウンロードしていただいても、ログイン画面の「顧客番号を入れる」ところでつまずく方もいらっしゃいます。そこで一つの工夫としてトップ画面に、わからなかった時のための(お問い合わせの)電話番号を入れています。ですから、画面を見てお電話いただければ、次にどうすればいいかマンツーマンでお伝えできるようにしています。デジタルベースのサービスでは電話番号をサイトに載せていないものも多く、あえて電話番号に辿り着きにくいサイト構造にしているものも見受けられるので、周囲からは「あまりないスタイル」と言われました(笑)。

また、「どうしてもアプリを使うのは難しい」という方には、アプリにある健康習慣の一部を印刷した紙のシートをお送りし、それをご自身でチェックして返送いただければアクションポイントを付与しています。そうしてやってみて面白かったから、再度デジタルに挑戦したというお客様もいらっしゃいます。

――貴社では「お客様満足のための基本方針」の一つに「お客様第一」を掲げていますが、その実現のためにDXはどのように貢献できるとお考えですか。

飲料事業でブランドマネーシャーをしていた頃は、自分の年齢が(製品のメインターゲットとなる)ユーザーに近かったのでニーズもくみ取りやすかったのですが、サプリメント事業では基本的に自分より年齢が上の方々をお客様としてお迎えすることになりますので、やはり理解が難しいところがあります。そこで当社は全社員がお客様の健康状態や日々の生活、楽しいと感じることや抱えている不安などをヒアリングする「オンライン家庭訪問調査」を、コロナ禍の中の2020年から実施しています。

そこで感じるのは、年齢を重ねるほど、多様化が進むということです。例えば70代のお客様で、トライアスロンをやっている方もいれば、杖をつかないと歩けない方もいらっしゃいます。20~30代でそこまでの差は出にくいですよね。体力面での多様さに加えて、経験値や個性はもっと多様でしょう。そうしたお一人おひとりに向き合おうとしたら、アナログでは絶対無理なわけで、デジタルの力が必要です。ですから、多様性の幅が広いシニアこそ、パーソナライズしやすいデジタルサービスを利用していただきたいんです。

――最後にサントリーウエルネスが「Comado」で目指していくこと、描いているビジョンをお聞かせください。

我々が追求しているのは、「ヘルス」ではなく「ウエルネス」。体が健康というだけではなく、「今が一番輝いている」と思っていただくビジネスを目指しています。ですから体の健康に心の健康も含めて提供すべきと捉えて活動しています。根本にあるのはヒューマニティー。デジタルはヒューマニティーをつなぐための手段であり、主語は“お客様”です。お客様が無理なく、ゆっくりと健康行動を習慣化できるよう、サポートしていければいいと思っています。

将来的には、「Comado」をシニアの方々がワンストップで色々なウエルネス体験ができるプラットフォームに育てていきたい。さまざまな機能を拡張し、提供できる価値の範囲を広げていきたいですね。

特集の最終回となる第3回は、サントリーウエルネスが通販事業開始と同時に開設したコンタクトセンターを立ち上げから支え、現在センターの顧問を務める廣瀬奈加子氏にインタビュー。個別の商品を売る・PRするためではなく、一人ひとりの利用者に寄り添って支えるという、「Comado」にもつながる同社の顧客対応のルーツを紐解く。