2024年EC業界を振り返る:成功への最新自社EC戦略【futureshop セミナーレポート】

物流の転換期とされた2024年を経て、EC業界における流通課題はどう変化しているのか。また、配送能力の低下やリードタイムの長期化が懸念されているが、それらは顧客の満足度にどんな影響を及ぼしたのだろうか。

2024年12月に開催されたECのミカタカンファレンスでは、国内で約2900店舗が利用するSaaS型ECプラットフォーム「futureshop」を手がける株式会社フューチャーショップより、セールス・マーケティング部の統括マネージャー、安原貴之氏が登壇。物流2024年問題における実際の影響をひもとき、さらにインバウンド需要やライブコマースといった今気になるトレンドへの具体的な取り組み事例から、自社ECサイトの成長戦略について解説した。安原氏のセミナーから、EC事業者が知っておくべき取り組みと今後の展望をご紹介したい。

物流2024年問題~顧客体験の向上で不満を減らす

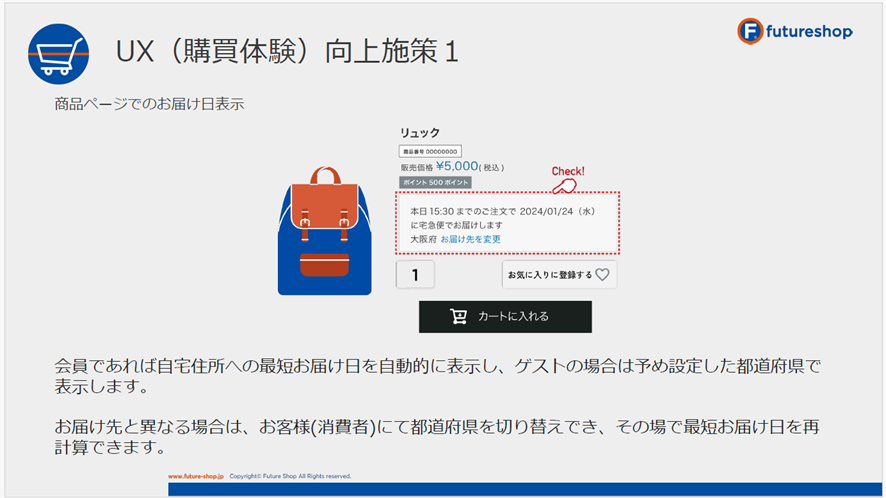

周知の通り、いわゆる物流2024年問題により、配送能力の低下による配送コストの上昇 やリードタイムの長期化が懸念されている。安原氏はこれらを避けられない課題としつつ、「購買体験の向上が非常に重要」と語った。具体的な施策として挙げられたのは「商品ページにおけるお届け日の表示」「店舗受け取りの選択」「実店舗在庫表示機能」の3点だ。

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

顧客から「お届け日表示を商品ページでできないか」という問い合わせが増えていたため、フューチャーショップでは、商品ページに最短のお届け日を表示できるようバージョンアップしたという。安原氏は「このようなUXの向上が、顧客体験、購買体験の向上に繋がると考えています」と語った。

また、店舗受け取りサービスを導入するECショップが増えているとのこと。店舗で受け取れば、店頭スタッフが接客できるメリットがある。「店頭で商品知識のあるスタッフがしっかりと接客することで、顧客体験、購買体験の向上につながると思います。また、ついで買いの促進も期待できます」。さらにアパレル系のアイテムであれば返品や交換がその場でできるなど、店舗受け取りによるメリットが多数挙げられた。

そしてフューチャーショップでは、実店舗在庫表示機能を用意している。オンラインで購入する前に試してみたいというエンドユーザーにとって、近くの実店舗に在庫があるかどうかの情報があれば来店しやすくなる。いわば、購買の動線づくりに役立つ機能だ。

インバウンド需要と越境EC~旅行客の行動段階にあわせた施策の重要性

安原氏は次に、インバウンド需要と越境ECにおける具体的な施策を紹介した。旅行前、旅行中、旅行後と、旅行客の行動段階にあわせた施策が重要だという。

旅行前や旅行中、顧客はインターネットやSNSで情報収集を行う。この段階で重要なのがMEO(Map Engine Optimization)だ。地図検索エンジン最適化のことで、Googleマップなどを使って場所を検索するときに、自社サービスや店舗情報がしっかり表示されることが重要になる。

安原氏は「最低限英語の情報だけはしっかり掲載したうえで、言葉で伝えられない情報をプラスするため、写真や動画を充実させてほしい。レビューが増えるようなキャンペーンも重要」とした。

旅行後、リピートに繋がる施策として、安原氏は国内ECサイトにアドオンする形で越境ECを実現できる「WorldShopping BIZ(ワールドショッピングビズ)」と「Buyee Connect(バイイーコネクト)」を紹介。タグを1つ追加するだけで、多言語表示や海外決済、配送対応が可能となり、手軽に越境ECを始めることができるという。さらにワールドショッピングビズでは、ショップカードを配布することで、訪日観光客を帰国後にECサイトへ誘導する仕組みも構築できる。

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

ライブコマース~インハウスコミュニティ型を推奨

ライブコマースは購買意欲を刺激する効果的な手法として注目されている。フューチャーショップもライブコマースのオプションを提供していて、ライブコマースに取り組む事業者は非常に増えているという。アパレルのみならず、食品や文具、コスメといった商材で活用されているそうだ。

ライブコマースには複数のパターンがあるが、安原氏は「自社ECサイトを運営されている方が恒常的にライブコマースを行うのであれば、『インハウスコミュニティ型』と呼ばれる、お客様との関係性を構築し、コミュニティを作っていくことを目的とした方法をお勧めしています」と語った。

フューチャーショップのライブコマースサービス「Live cottage(ライブコテージ)」は、SNSライブと違い、ライブに参加したまま商品を購入できる動線を作れる。また、どのタイミングでどれくらいのお客様が離脱したか、どの商品がどれくらい「いいね」されたか、カートに入れられたかなどの分析ができることで、ライブコマースの手法自体をブラッシュアップしていくことが可能だ。

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

今後の展開は?ECサイトを自走することの重要性

次に安原氏は「2024年の状況を見ると、顧客接点の多様化が挙げられます」と、最近のEC事業者を取り巻く状況を振り返った。もともと検索エンジンからの流入が多かったが、最近ではリスティング広告やオウンドメディアブログ、SNSも流入経路として使われている。そんな中で気をつけたいのが、一貫性と双方向性だという。

「全ての顧客接点で一貫したブランドメッセージを届けていく必要があります。また、店舗側の一方的な情報発信だけでなく、SNSを中心にお客様もコメントやレビューを残すことが増えているため、双方向のコミュニケーションをしっかり行い、フィードバックを受け入れていくことが非常に重要になっています」

現在、「ブランドサイトとECサイトを統一したい」という相談が多く、トップページをECサイトとしながらも、ECサイト内にブランド紹介ページを作ったり、ECサイトのトップページ自体をブランドサイトとする形が増えているという。また、オンラインとオフラインを統合し、全てのチャネルで一貫したブランドメッセージを届けていくオムニチャネルに取り組む例もあるとのこと。

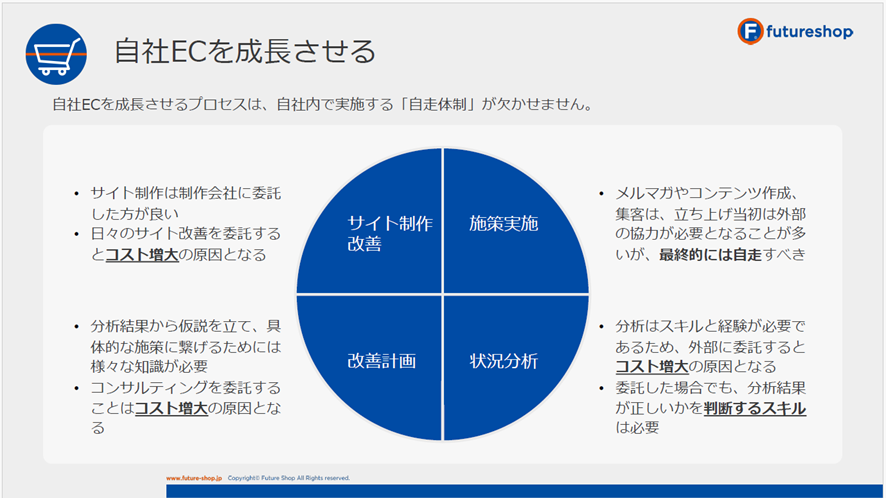

このような取り組みの中で、安原氏は「自社ECの成長には『自走』が必要」と分析する。

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社フューチャーショップ(カンファレンス登壇資料より)

一貫性と双方向性を保ち、変化への迅速な対応を可能にするためには、サイト制作・改善、改善計画、状況分析、施策実施など、すべてのアクションについて、最初はプロの力を借りるにせよ、最終的には内製化していくことが重要です。

フューチャーショップでは、自走支援の体制を整えており、エンジニアでなくとも導線改善が可能なCMS「コマースクリエイター」を提供することで、EC事業者の自走を支援しています。さらに、「EC業界20年以上の実績を活かし、国内ECに必要な機能を網羅するだけでなく、100を超えるアライアンスサービスとの連携により、事業の成長ステージに応じた柔軟な施策の実行が可能です。加えて、レポート機能によりEC運営のボトルネックを一目で把握し、効果的な分析・改善が行えます。

また、年間300回以上開催される『futureshopアカデミー』では、EC運営に必要な知識を習得できるほか、日々の疑問を解消できる応答率90%のサポートも提供しており、自社EC運営に課題を抱えている方でも、フューチャーショップを使ってECサイトを成長させていくことが可能です」と、強力なパートナーシップが得られることを強調した。

顧客体験の向上が満足度のアップに繋がる

セミナーでは、物流2024年問題、インバウンド需要と越境EC、ライブコマースという3つの重要なテーマを通じて、EC事業者が直面する課題と、今後の成長戦略が示された。また、顧客接点の多様化に対応できる一貫性と、双方向性の重要さもあらわになった。

変化の激しいEC市場で生き残っていくためには、最新トレンドを理解するだけでは足りない。自社ECサイトにトレンドをどう反映させるかが重要となる。そしてそのためには、サイトの自走体制を整えることが大切であると、安原氏は示唆した。

ECサイトの運営は制作会社にお任せ、という事業者も多いかもしれない。しかし、常に当事者意識を持ち、顧客のニーズを自ら反映させていくことが、顧客体験を向上させることに繋がるのだろう。

取締役 セールス・マーケティング部統括マネージャー

受託開発を行う企業に新卒で入社し、エンジニアとして大手通信会社や自動車会社のシステム開発に従事。2004年にオフショア開発のため上海に6年間駐在し、現地法人の責任者として開発業務を受託。2010年に帰国後、2011年に(株)フューチャーショップへジョインし、プロダクト企画・アライアンスを担当。現在はfutureshopのマーケティングとセールス部署の責任者として、各種セミナーに登壇。