LINEギフト10周年 事業責任者に聞く市場・ユーザー行動の変化と「次のステップ」【後編】

2025年4月にサービス開始から10周年を迎えたLINEギフトは、その10年の間に、コロナ禍での急成長や「配送ギフト」の定着といった変化を経験しながら、2024年度は流通総額130%成長(前年度対比)を見込む。

LINEギフトの10年間を振り返る連続企画の後編は、近年における事業戦略の変化と「次の10年」を見据えた今後の展望について、前編に続きLINEヤフー株式会社 執行役員 ソーシャルコマース統括本部長の嘉戸彩乃氏に話を聞いた。出店者がLINEギフトで売上を伸ばすために重要視すべきポイントも、ぜひチェックしていただきたい。

「相手ありき」に立ち返った2023年の方針転換

嘉戸氏がLINEギフトの事業責任者に着任したのは2022年11月。コロナ禍はまだ収束しておらず、ギフトEC市場の成長フェーズは続いていた。LINEギフトも2021年の年間流通額が前年比約330%となり、累計ユーザー数も2000万人を突破したが、その後2022年10月~12月には流通額が伸び悩み、12月だけをとると前年比100%を割っていた。

「コロナ禍の中で伸びてはいたものの、2021年に非常に多くのキャンペーンを実施した反動が2022年に来たということです。事業としてのゴーイングコンサーンが見えなくなっていたんですね。会社としても力を入れていましたし、LINEギフトを健全なかたちで成長させるにはどうすべきかを考える時期だったのだと思います。ですので、まずはマーケティングコストを徹底的に見直しました。バラまくのではなくシャープに、“きちんとした使い方”をしようと。それは現在も同じです。

もう一つ、『LINEギフトは相手ありきのECであり、コミュニケーションサービス』という原点に立ち戻りました。2021年にYahoo!ショッピングと連携して商品数を約40万点増やしたのですが、期待していたほどの成果には至りませんでした。つまりLINEギフトにおいては『品数が多ければ良い』わけではなかった。

LINEギフトのユーザーは商品名を直接検索して探すのではなく、ギフトを贈る相手の顔を思い浮かべながら、限られた予算の中で商品を選び、決めています。だから何万点もの商品をそろえることよりも、商品のファーストビューと、利用シーンに合わせてきちんとキュレーションされた商品であることが、とても重要なんです。そこで、私たちは商品数を追いかけることはやめて、LINEギフトで売れる商品を探すためにカテゴリーごとのマーチャンダイジングチームを立ち上げて研究を開始しました」

LINEギフトのあるべき姿を目指して、嘉戸氏たちはこれぞと見込んだブランドとともに商品開発に集中。並行して「相手ありきのECで突き抜けること」をミッションに、贈られた人に喜んでもらえる機能の開発にも力を注ぎ、「もらった人が色や香りを選べるギフト」や、贈る相手を提案する「贈り先レコメンド」といった機能を実装させていった。

そうした機能の一つが「ギフトレビュー」。2023年に始まったこの機能は、購入者ではなく“もらった人”が投稿するのが特徴だ(※1)。

「ギフトを受け取った方に書いていただくので、ネガティブな内容が少なく、読んでいて幸せな気持ちになると、出店ブランド様にも喜んでいただけています。レビューから『誰からもらったギフトなのか』や『ギフトをもらったシーン』がわかるため、私たちもマーチャンダイジングをしやすくなりました」

「贈る相手ありきのサービス」という原点に立ち返った施策の効果は徐々に表れ、2023年度内から業績は回復していったという。

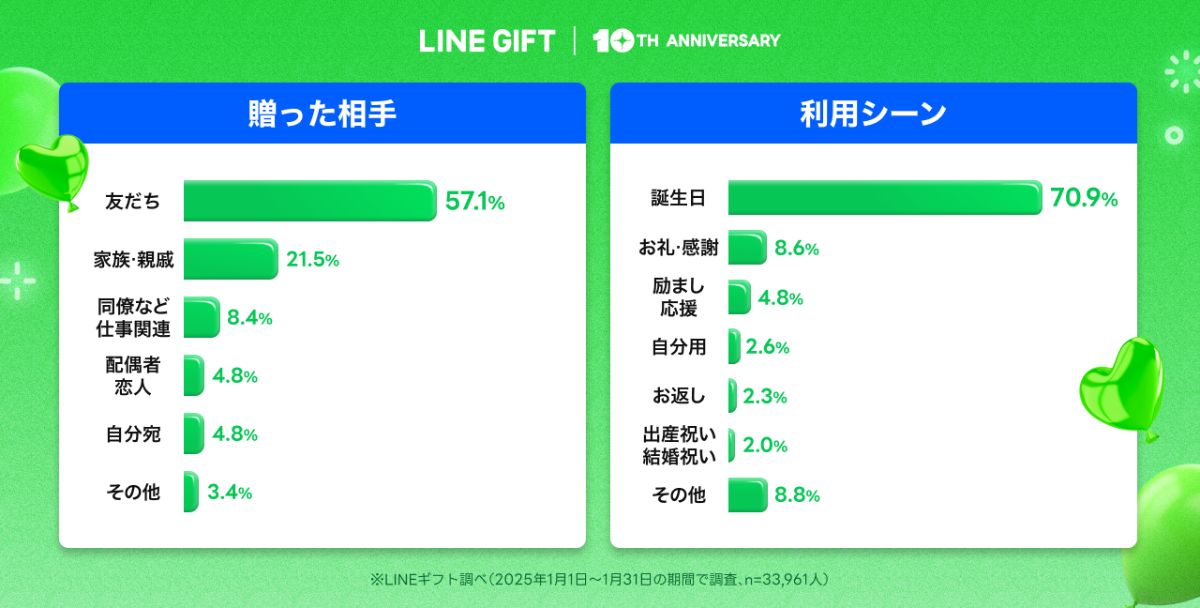

LINEギフトを贈った相手と、利用シーン(画像出典:「LINEギフト」10周年特設サイト)

広告ゼロ、SEO不要のLINEギフトでは商品力強化がカギ

LINEギフトにはいわゆる「広告枠」がなく、決済フェーズまでシンプルな設計にすることでユーザー満足度を高めている。あくまでも優先されるのは、ユーザーの買いやすさ=贈りやすさであり、この仕組みを実現させているのはコミュニケーションプラットフォームであるLINEを基盤にしているからに他ならない。つまり「集客」の部分は、いまや生活インフラとも言えるLINEが担ってくれるわけだ。

「LINEギフトでSEO対策は不要です。それよりも出店している事業者様が売上を伸ばすために必要なことは、ギフトシーンに合った、もらった人が想像しやすい商品名や説明を作り、贈る方の気分が“上がる”写真を載せていただくことです。他のモールで売れている商品をそのまま持ってくるだけでは難しいので、LINEギフトでの売上拡大を支援するウェビナーも開催しています。

誰に向けてどのような価格を設定するのか、付加価値を付けることで同価格帯の競合商品といかに差別化するかにフォーカスしていただきたいんです。今は物価高ということもあって値下げも重要ではありますが、お客様の予算、価格帯に合わせたラインナップを作り込むことが大切です」

コストが見合わない場合には、商品に工夫を凝らすことで満足度を上げることもできると、嘉戸氏は提案する。例えばチョコレートの場合、昨今のカカオ豆の高騰によってボリュームゾーンとなる価格帯への商品投入が難しいようであれば、純チョコレートの商品に代えてカカオ含有率が抑えられるケーキなどを展開するといった施策も有効だろう。

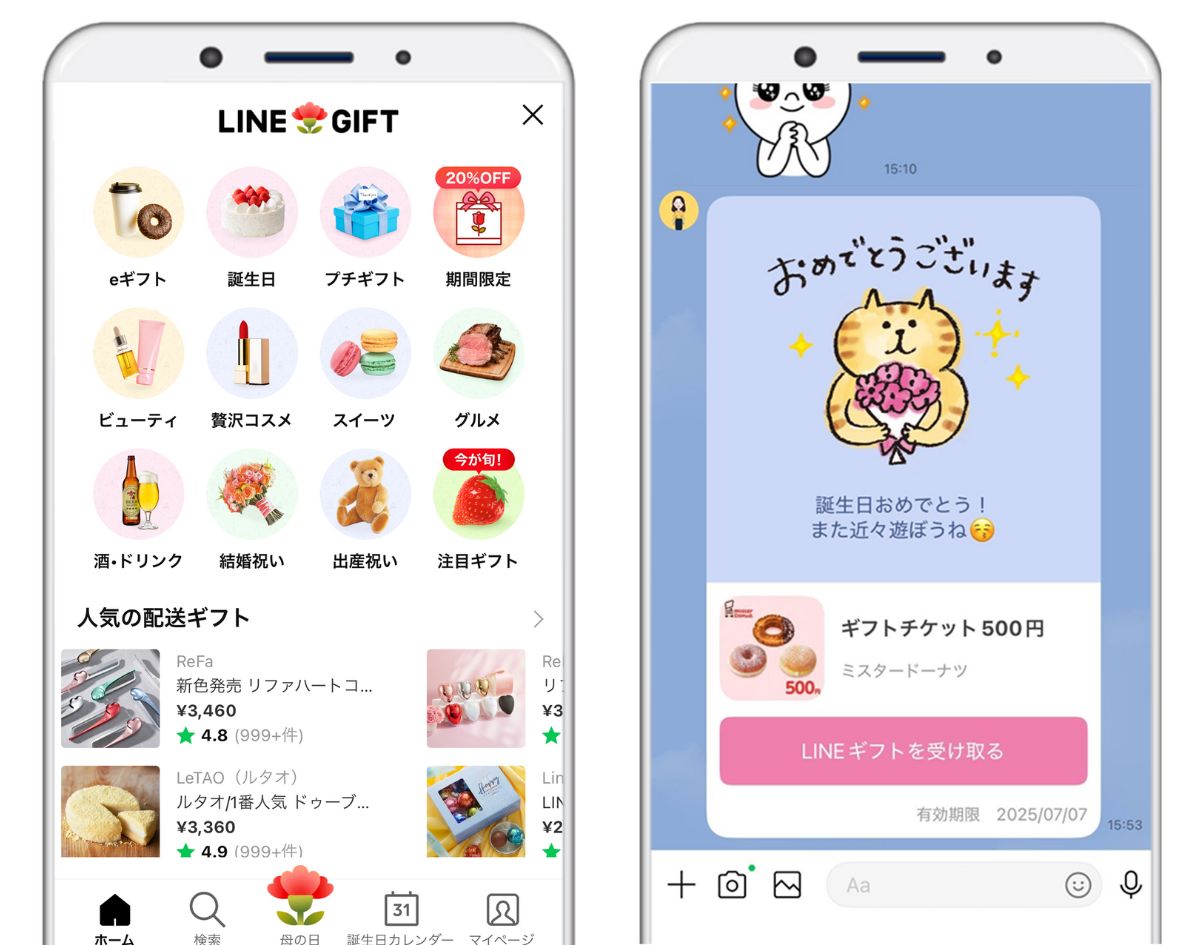

画像提供:LINEヤフー株式会社

画像提供:LINEヤフー株式会社

グループ内連携強化と露出増加でさらなる成長へ

10年間、トライアンドエラーを繰り返しながらソーシャルギフト市場の中で成長を遂げてきたLINEギフト。次なる一手として嘉戸氏がアイデアを明かしてくれたのが、「カタログギフト型の商品を、『LINEギフトらしい』形で展開すること」だ。贈る側は500円や5000円といった価格でカタログを選び、その中から贈られた人が自分の欲しいものをもらえるというもので、従来のカタログ型にLINEギフトの独自機能を融合させるイメージだという。

ちなみに、2025年4月に実施した「新友割(しんゆうわり)」キャンペーンにおいて、70%オフで利用できるeギフトを10商品用意したところ非常に好評で、ある程度ギフトの選択肢を限定するとユーザー側が選びやすいという知見も得られたという。

一方、同グループのサービスであるPayPayやYahoo!ショッピングとの連携も気になるところだが、嘉戸氏はLINEギフトの決済手段としてすでにPayPayが使えること、Yahoo!ショッピングとは売れ筋などを日々情報交換しているとしたうえで、次のように語っている。

「Yahoo!ショッピングを利用している比較的高めの年齢層と、現在広がりつつあるLINEギフトのユーザー層が重なってきているので、『ヤフーショッピング商品券』をLINEギフトのeギフトの一つとして取り扱う構想もあります。PayPay残高での支払いはすでに可能ですが、さらに踏み込んだ連携はLINEギフト単体ではなく、LINEヤフー全体で進めていく予定です。

課題は、販促にかかわる『おトク』の扱いですね。ギフトECで『おトク』をアピールするのは、あまり効果が出ないうえ、一部のブランド様からは好ましく思われません。また、購入者へのポイント還元施策が目立つのも、受け取る方の気持ちを考えるとあまり望ましくないので、なかなか難しいです。

もう一つ、今テーマとして取り組んでいるのが『カジュアルとフォーマルの融合』です。ユーザーの利用シーンは『日常のありがとう』から『本気のギフト』まで多様ですが、カジュアルなギフトとは相性のいい割引施策がラグジュアリーブランドでは実施が難しかったり、売り場のすみ分けであったり、両方の領域を拡大し続けるのは簡単ではありません。これまでもさまざまな販促キャンペーンは行ってきましたが、よりユーザーのコミュニケーションに即した施策にすべきか、それとも別の方法があるのかを模索しているところです」

嘉戸氏は現実的に実装が近づいている機能として、LINEアプリにおける「ショッピングタブ」追加もあげた。すでに開発が発表されており、これによってLINEからECへの直通の導線ができることになる。「ショッピングタブ」の中にはLINEギフトも含まれる予定で、まずはLINEギフトのコンテンツから順次発表するべく開発が進めているという。

画像出典:「LINEギフト」10周年特設サイト

変わらない「つなぐ」価値で、11兆円市場におけるシェア拡大を目指す

インタビューの最後に、改めてLINEギフトが10年間守ってきた価値、そして「次の10年も大切にしていきたいこと」について嘉戸氏に尋ねた。

「LINEギフトは『LINE』から始まっているので、『人の気持ちをつなぐ』サービスであることは変えずに、今後も続けていきたいです。直近でいえば『相手ありきのEC』を目指してプロダクト、商品開発を進めています。

次のステップとして考えているのは『日常化』です。リピーターの方には平均で年4回使っていただいていますが、『ありがとう』の場面はもっとたくさんあります。さらにすそ野を広げ、LINEスタンプのように使ってもらえるようになればいいなと。約11兆円という国内ギフト市場全体の中で、オフラインだったものを取り込みつつ、よりカジュアルにギフトを贈れるように“日常性”を強化していきたいと考えています」

サービス開始から10年間で、累計ユーザー数3500万人(※2)を突破するまでに拡大してきたLINEギフト。ここに至るまでには、「雌伏の5年間」とコロナ禍での成長、そして量から質への戦略シフトがあった。

多くのギフトECがシェアを競う中、「気持ちをつなぐ」ことを強みにLINEギフトは未来を見据えている。今後、嘉戸氏が示した「カジュアルとフォーマルの融合」、そして「LINEギフトの“日常化”」はどのように進展していくのか。引き続き、その動向に注目していきたい。

※1:「自分宛ギフト」を含む

※2:累計ユーザー数は2024年7月時点で「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数

LINEヤフー株式会社 執行役員 ソーシャルコマース統括本部長 嘉戸彩乃氏

LINEヤフー株式会社 執行役員 ソーシャルコマース統括本部長 嘉戸彩乃氏