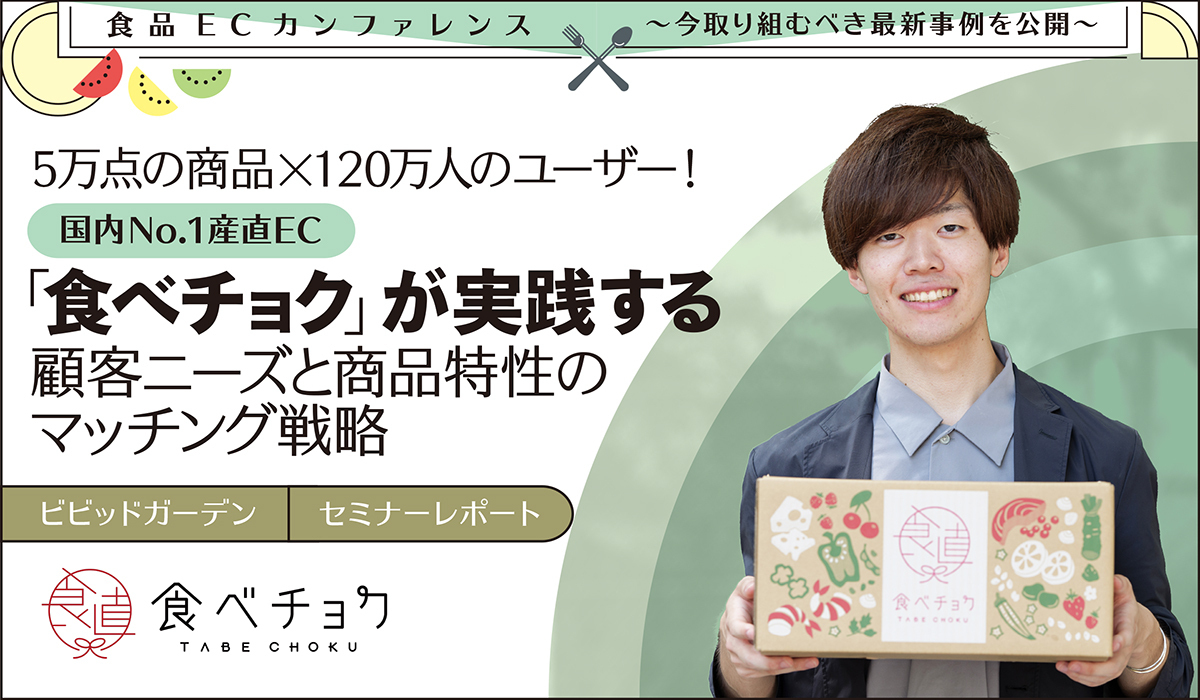

5万点の商品×120万人のユーザー! 国内No.1産直EC「食べチョク」が実践する顧客ニーズと商品特性のマッチング戦略【ビビッドガーデン セミナーレポート】

「食べチョク」は、会員数120万人超、商品数約5万点を誇る産直通販サイト。2017年にサービスを開始し、今や日本屈指の“オンライン直売所”となった「食べチョク」だが、事業成長の裏には探索期、急成長期、方針転換期という3つのフェーズに合わせた戦略があった。

今回はECのミカタ主催の「食品ECカンファレンス」より、「食べチョク」を展開する株式会社ビビッドガーデン 執行役員 松浦悠介氏が同社の取り組みを語る、「顧客ニーズと商品特性のマッチング戦略」セッションをレポートする。

本記事は2025年3月に開催した「食品ECカンファレンス」でのセミナー内容を基にしています

ステップ0:マーケットフィットに向けた「探索期」

「食べチョク」は、生産者自身が価格を設定し、消費者に直接発送するマーケットプレイス型の「オンライン直売所」だ。農協などを介した販売では卸値が固定され、中間業者が多いことから利益率が上げにくく、付加価値をつけて売りたい小中規模の生産者には不利。しかし、価格を自由に決定できる「食べチョク」では、利益率の高い販売が可能となる。また、「食べチョク」自体では在庫を持たないため、需要の急増減にも柔軟に対応できるビジネスモデルと言える。また、ビビッドガーデンはオフラインの販路開拓も手掛けており、自治体と連携して地域の食と農水産業の魅力を発信している。

「百貨店での催事や飲食店への販路開拓に加えて、農業体験のイベントを企画したり、アグリツーリズムやガストロノミーの観点で旅行コンテンツを作ったりもしています。それらを通して、新規就農や交流人口・関係人口の創出に取り組んでいます」(以下、発言は全て松浦氏)

続いて松浦氏は「食べチョク」のマーケティングの変遷を、「探索期」「急成長期」「方向転換期」の3つのフェーズで解説した。2017年にサービスを開始した「食べチョク」は、コロナ禍の巣ごもり需要で急成長を遂げ、2024年8月には登録生産者数が1万軒を突破。直近の5年間で登録生産者数が5倍以上になったわけだが、立ち上げ当初は顧客のニーズやサービスに合ったチャネルがつかめず、手探りでマーケットフィットを目指して試行錯誤していたという。

「探索期」に、松浦氏がまず着手したのは「信頼されるブランドづくり」。有名シェフや百貨店とのコラボ企画や、販売する商品をオーガニック・有機栽培のものに絞るなど、生産者のこだわりを消費者にわかりやすく伝えようと取り組んだという。

「次に取り組んだのが『買い方』の提案です。例えば旬のフルーツが毎月届く定期便。農家が直販するモデルであるがゆえに、複数の農家の品物を詰め合わせた『詰め合わせボックス』のような商品を用意するのは難しいので、おすすめの農家から月ごとにフルーツを発送するかたちにしました。

また、生産者と一緒に考えた新春の福袋や、テレビ番組のように楽しんでもらう農園からのライブ配信といった方法も模索しました。『探索期』は、消費者の買い方や利用シーンを模索していた時期です」

さらに同じ頃、松浦氏は“手数”を重視してあらゆるチャネルに挑戦。SNS広告やアフィリエイトも活用し、「食べチョク」にフィットするものを探してデータの蓄積と施策の検証を積み重ねたという。

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

コロナ禍を背景にした「急成長期」はスピード感を重視

コロナ禍で飲食店向けの出荷が激減し、生産者が大打撃を受けた2020年、「食べチョク」は急成長期を迎える。コロナ禍初期の2020年3月、「食べチョク」は送料のうち500円をビビッドガーデンが負担する応援プログラムを始動。生産者との接点を持っていた同社のもとに、生産者からのSOSの声が届いていたことが素早い判断につながったという。

「新規顧客獲得の効果を想定するのが難しい施策でしたが、生産者の方の気持ちを考え、我々が最初に動くべきだと判断しました。結果的には農林水産省などからの賛同を受けて後に補助も得ることができましたが、初期は赤字覚悟で自己負担でもやろうと決めて始めました。ここで重視したのはバランス。販促や割引キャンペーンと捉えられると“温度感”が変わってしまうと考え、『応援プログラム』として進めました」

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

同じ時期、「食べチョク」はテレビCMの放映を開始した。しかしビビッドガーデンは創業4年目のスタートアップで、資金調達をしながら事業を拡大している最中。松浦氏によれば「デジタルマーケティングも試行錯誤の段階で、テレビCMを打つのはROI(投資回収率)的に間違いなく早すぎるタイミングだった」という。

それでもテレビCM放映にゴーサインを出した理由は、“巣ごもり”でテレビの視聴率が高くなっていたこと、生産者側で売上減少と余剰在庫に困っていること、さらに「“産直通販”といえば『食べチョク』」という第一想起を獲得するためだったという。

「『食べチョク』は他社に対して後追いの事業だったこともあり、このタイミングでの送料の一部負担やテレビCMに関しては、いかに早く意思決定し、実行するかが重要だと考えました。『食べチョク』のようなBtoCのサービスでは外的要因の影響が大きいので、その要因にいかにフィットしていくのか、大胆でスピーディーな意思決定がビジネス上非常に重要だと考えています」

同じ時期にはLINEによる接客の仕組み作りや、提携業者のキッチンカーを使ってマンションや公園で野菜を販売するといったオフライン施策も積み重ね、データの収集と仮説の検証を高速で回した。「手と足でデータを集めてスピーディーに検証し、必要な材料を集めながら素早い意思決定で、“次”に進んでいきました」(松浦氏)。

方針転換期:各顧客の好みにピンポイントでマッチさせる

一定の認知を獲得した後に課題となったのは、“継続的なサービスの成長”だったという。SEOや友だち紹介経由といった広告に頼らないチャネル起点のマーケティングに限界を感じた松浦氏は、一人ひとりのユーザーを深く理解する「N1起点」の戦略に転換。消費者が楽しみながらサービスを利用しているという分析から、コンテンツ強化に踏み切った。

「桃の品種ごとの特徴をチャートにして可視化した『桃ラボ』は、消費者が楽しみながら商品を選べます。また、母の日と食がどのように結びついているのかを深掘りして母の日キャンペーンを実施するなど、“N1起点”でサービスを使っていただいている理由を特定してしっかりと企画を作っていきました」

さらに、そのユーザーの好みと商品をマッチさせるためにレコメンド機能を自社開発。「『硬い桃が好きな人』には該当する品種を自動で提案する仕組みを作るなど、SEO、広告、メルマガ、LINEと、サイト内の商品とユーザーをピンポイントでマッチングさせています」

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ビビッドガーデン(カンファレンス登壇資料より)

利用頻度向上×利用シーンの拡張で、次のフェーズへ

N1起点の施策によって、広く「桃はいかがですか?」ではなく、「あなたには『この硬い桃がおすすめです」といった精度の高いレコメンドを実現しているという「食べチョク」。松浦氏はさらなる事業成長に向けての課題を、「利用頻度の向上」と「さらなる利用シーンの拡張」の2つと捉えている。

「『利用シーンの拡張』は、例えば、訳あり品を求める消費者や、週末だけ魚をさばいて食べたいといったニーズなど、多様な目的で「食べチョク」を利用したい層に向けた企画やコンテンツ作りを進めていこうと考えています。

また『利用頻度を上げる』取り組みとしては、自社で商品を仕入れてアソートし、定期便のように配送する新規事業もスタートしています。これは“日常使い”を促す取り組みです。今はマッチングを武器にさらに事業を拡張させていくフェーズに入っています」

生産者に寄り添いつつ、消費者ニーズの変化も敏感に感じ取りながらアップデートしてきた「食べチョク」。すでに次のステージを見据えている同サービスの今後に、引き続き注目したい。

一橋大学卒業後、外資系IT企業でアジア初の職種で新卒入社。2018年にビビッドガーデンに入社、「食べチョク」事業のマーケティング責任者として事業の成長を牽引。現在は新規事業管掌役員として、地域産品のPRや食品メーカーのマーケティング支援等にも関わる。また、PERSOL社「Miraiz」にてマーケティング講師を務め、MarkezineやLINE SMB DAYなどでの登壇経験。プライベートでは小田原市に移住・新規就農した妻の農園「はれやか農園」を手伝い。週末は基本的には農作業に取り組む。