老舗米屋・八代目儀兵衛が実践する【ギフト特化×体験価値】が生む高収益モデル

江戸時代から続く京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」は、厳しい業界環境の中、米卸業から高付加価値のギフト事業へ大きく転換。独自のポジションを確立し、過去最高益を更新し続けている。

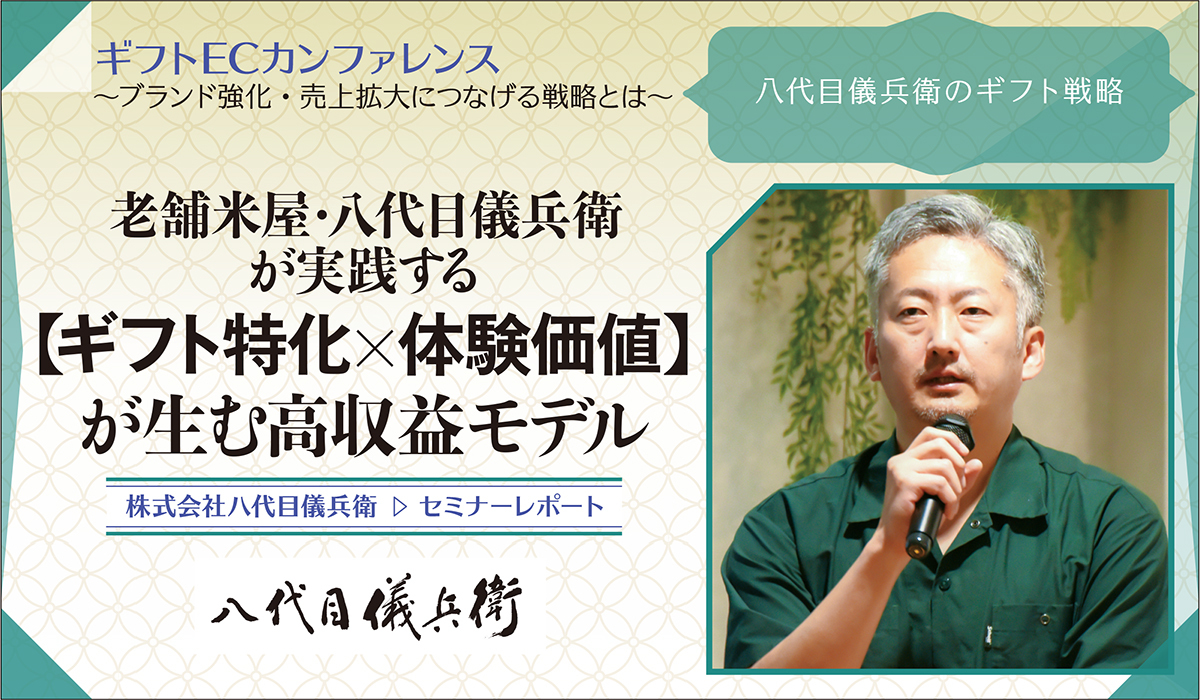

2025年8月28日にECのミカタが主催したカンファレンスでは、株式会社八代目儀兵衛 取締役CMOの神徳昭裕氏が登壇。伝統企業がどのようにデジタル変革を成し遂げ、高収益モデルをいかにして実現したのか、その具体的な戦略と施策を詳細に語った。本記事では、八代目儀兵衛の成功の裏側をレポートする。

消費財の米を「ギフト」に変えた逆転の発想

株式会社八代目儀兵衛(以下、八代目儀兵衛)といえば、セブン-イレブンのご飯監修やバーガーキングのライスバーガー開発、日立の炊飯器監修などを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。いずれの取り組みからも「お米といえば儀兵衛」という圧倒的なブランドへの信頼がうかがえる。

同社は、江戸時代から8代続く京都の老舗米屋である。「八代目儀兵衛の技術を通じて、世界中にごはんの美味しさを広げる。」というミッションと、「儀兵衛を通した感動体験を増やすことでお米離れをゼロにする。」というビジョンを掲げ、「お米の目利き力」「丁寧な精米」「独自のブレンド」「こだわりの炊飯」によって他社との差別化を図っている。

しかし前述の通り、米業界は縮小市場であり、収益性も極めて低い厳しい事業環境にある。

こうした中、同社が20年前から取り組んできたのが「ギフト事業」への転換だった。従来の銘柄米の販売では差別化が困難な中、「日常使いではなく、非日常の贈り物」として、商品の機能的価値よりも情緒的価値を重視する戦略へ舵を切ったのだ。

「私たちは銘柄で勝負するのではなく、非日常のギフトという情緒的価値で戦おうと決めました。京都の老舗というブランド力を活かし、有名料亭や和食店での採用実績、著名人の口コミなどを“武器”にしてきたのです」(以下、発言は神徳氏)

「体験価値」の設計で感動の循環を創出

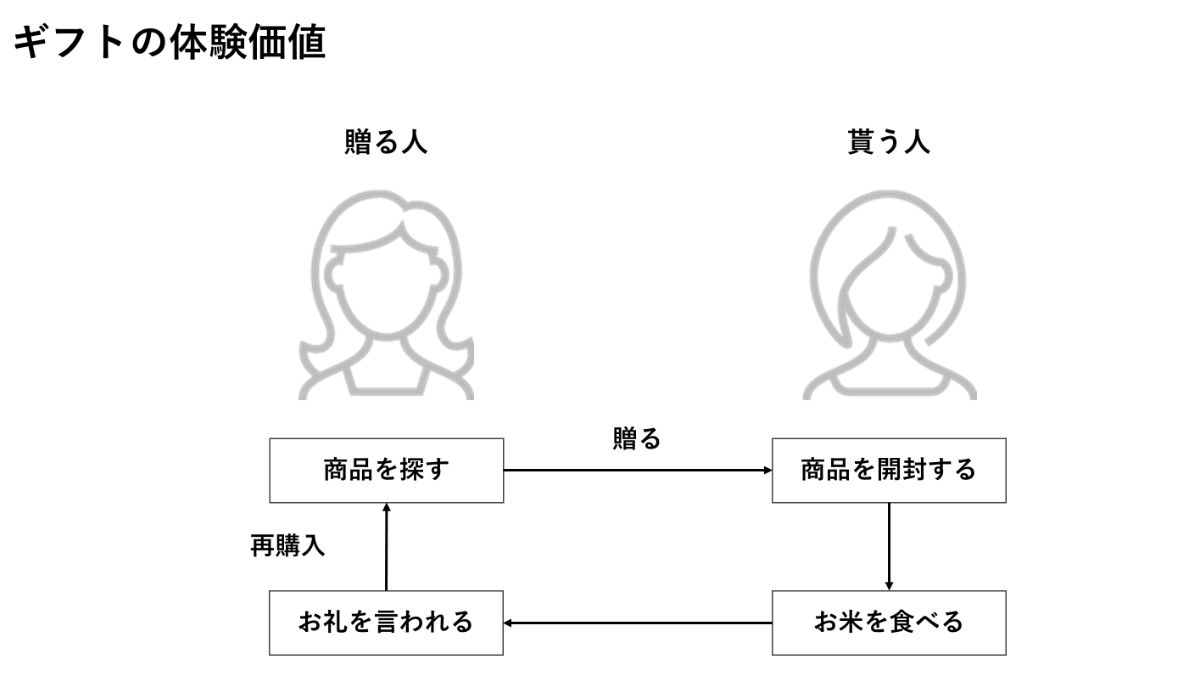

八代目儀兵衛の戦略の根幹にあるのは、「ギフトの体験価値」を徹底的にデザインするという思想である。それは、「贈る人が商品を選ぶ」→「受け取った人が開封し、食べて感動する」→「感動した受け手が、お礼の言葉を贈り手に返す」→「贈り手が喜び、さらに別の誰かに贈る」という「感動の循環」を生み出す仕組みを意識的に作り上げている。

「驚くことに、お客様の7割は八代目儀兵衛の商品を召し上がったことがない状態で、大切な方への贈り物として購入されています。そして、新規のお客様の2割は、過去に当社のお米をギフトとして受け取った経験をお持ちです。感動を呼ぶ商品を作ることで、購入したお客様が『新たな贈り手』となる体験の連鎖が生まれているのです」

購入者からは「娘と一緒に開封すると『うわー!』と声が出た」「社長へのお返しに贈ったら『可愛い・おしゃれ・美味しい』と大変喜ばれた」といった声が寄せられているという。香典返しとして選んだ購入者からの「母が生前に、『お米の贈り物は喜ばれる』と言っていたことを思い出した」という心温まるエピソードも紹介された。こうしたUGC(ユーザー生成コンテンツ)につながる体験そのものが商品価値となり、SNSでの投稿やリピート購入を促進している。

神徳氏が強調するのは、「見た目の華やかさだけでなく、食べた瞬間の感動を生む商品開発への投資」の重要性である。開封時と実食時、その双方で感動を与える設計こそが、広告費を最小化しながら自然な口コミと拡散を生み出す源泉となっている。

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

入社後に取り組んだ4つの具体施策

この「体験価値の設計」という思想を土台に、神徳氏は2019年の入社以降、4つの具体的な改革を進めた。

1.老朽化サイトを「京都らしいEC体験の場」に刷新

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

入社当時のECサイトは、バナーが乱立して見づらい状態だった。そこでサイトを全面リニューアルし、京都らしさや買い物の楽しさを感じられるデザインに刷新。操作性を高め、顧客体験を劇的に改善した。

リニューアル後も品質を維持するため、細かな運用ルールを定めてサイトの劣化を防いでいる。さらに、顧客が安心して、迷わず、快適に購入できるよう、ギフトECならではの次のようなきめ細やかな仕組みも整えている。

・コールセンターで注文内容を精査し、熨斗(のし)の誤字脱字があれば顧客に確認

・用途に応じて熨斗の選択肢を自動で制御(例:結婚内祝いなら紅白の結び切りを表示)

・お日柄を気にする文化に配慮し、仏滅を避けた最短お届け日の指定が可能

・入力項目が多いギフト注文でも安心な、一時保存機能

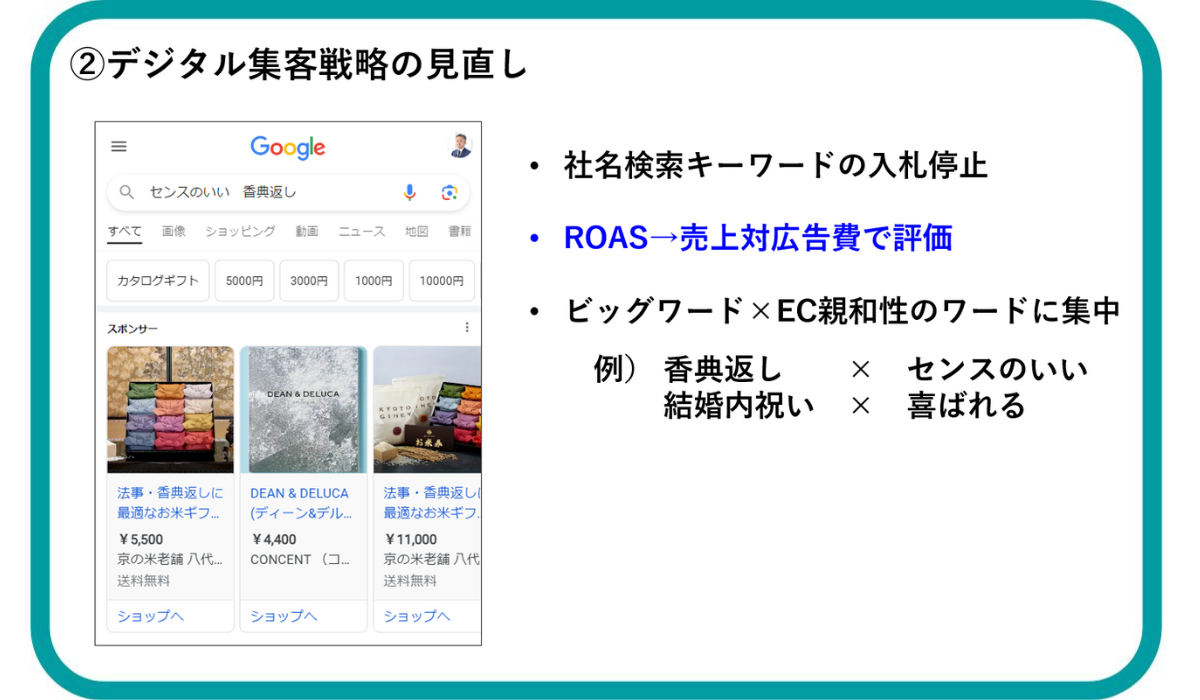

2.「香典返し」「内祝い」──実需ワードに絞った広告戦略

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

デジタル集客戦略も抜本的に見直した。「社名検索キーワードの入札停止」「ROAS評価から売上対広告費での評価へのシフト」「楽天市場依存からの脱却」といった施策を実行し、現在では自社ECの売上シェアが7割にまで伸長。安定的な顧客基盤を構築している。

特にデジタル広告では、「香典返し」「センスのいい結婚内祝い」といった購入意欲の高いユーザーが検索する具体的なキーワードに投資を集中。その結果、獲得効率が大幅に改善した。集客の「数」を闇雲に追うのではなく、「贈答シーンに強いワード」を押さえることで、自社ECへの質の高い顧客流入を実現した。

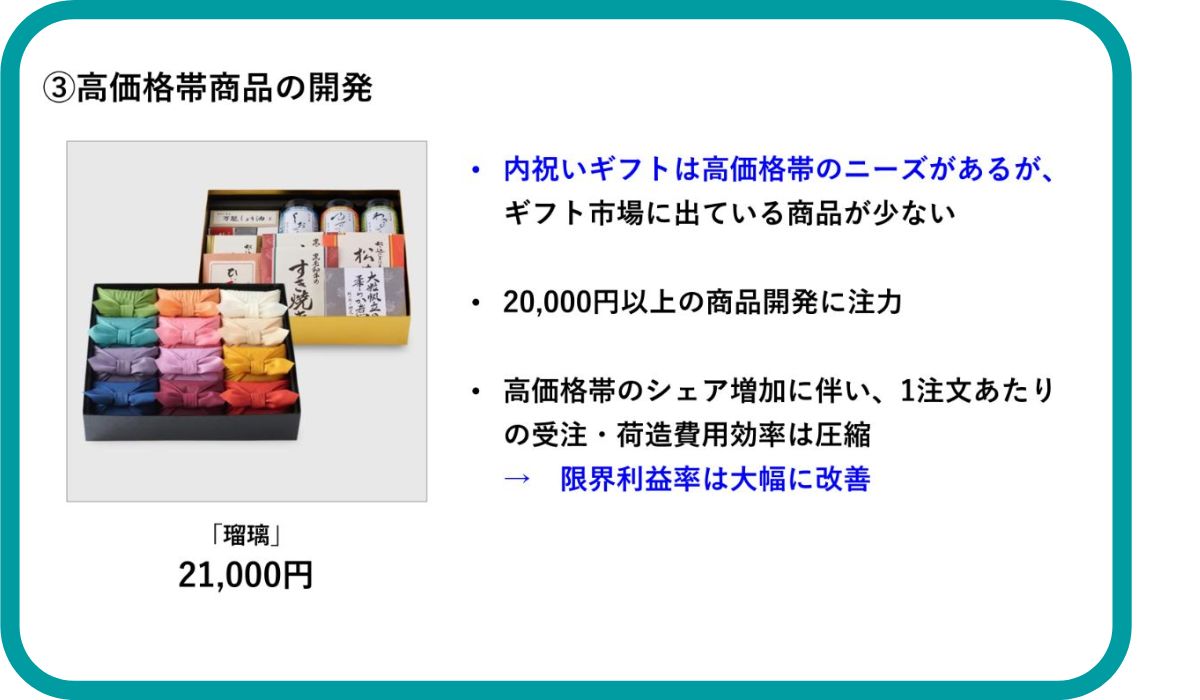

3.2万円超の「瑠璃」が示した高価格帯市場の可能性

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

さらなる高価格帯商品の開発にも着手した。「高額な内祝いをいただいたものの、お返しにふさわしいギフト商品が市場に少ない」という顧客インサイトに着目し、「瑠璃」(2万1000円)など2万円以上の商品を開発。これがヒットし、高価格帯のシェアが増加したことで、一注文あたりの受注・荷造り費用といった固定費の比率が圧縮され、限界利益率が大幅に改善した。

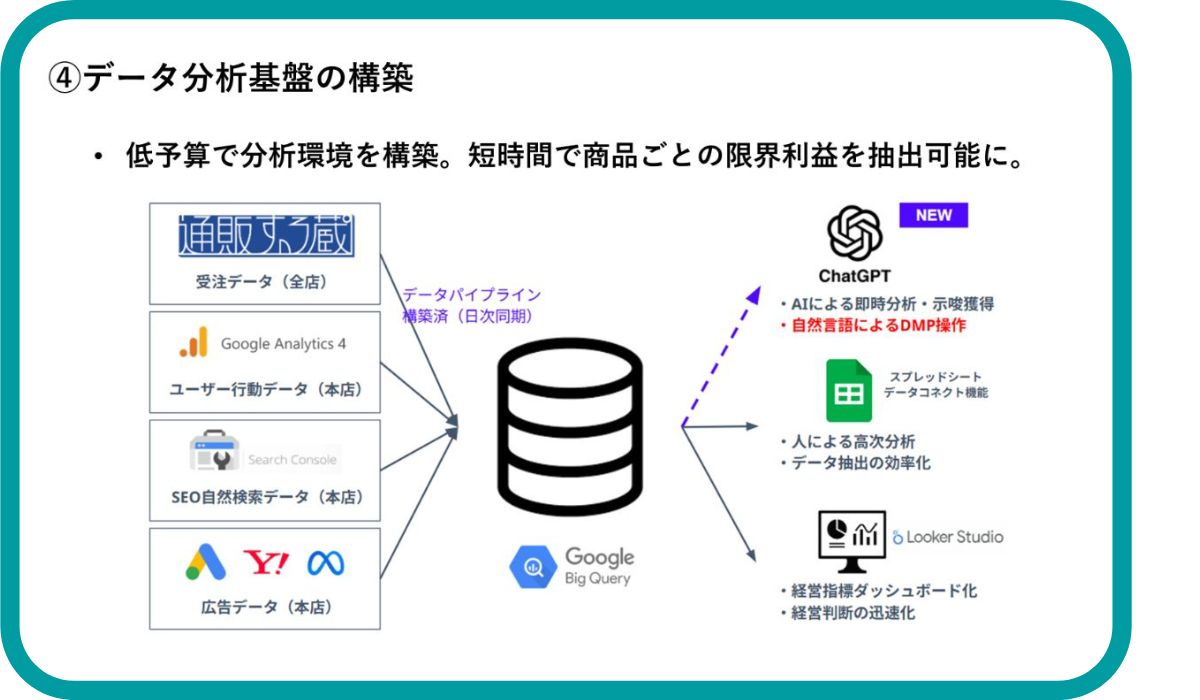

4.自然言語で分析可能──低コストのデータ基盤が意思決定を変えた

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社八代目儀兵衛(カンファレンス登壇資料より)

Google BigQueryを導入し、低予算でデータ分析環境(DMP)を構築。自社ECや楽天市場など、複数チャネルのデータを一元管理できるようにした。従来のGoogle Analyticsだけでは見えなかった深い分析が可能になり、「『瑠璃』の期間別売上を教えて」といった自然言語で誰でもデータを抽出できる環境を整えた。この地道な環境整備がデータ活用のハードルを下げ、戦略・戦術の精度向上につながったという。

これに伴い管理会計も刷新し、商品ごとに限界利益を算出する仕組みを構築。収益性をリアルタイムで可視化することで、利益率改善に直結する意思決定が迅速化された。

伝統を守りながら革新する──老舗に学ぶ持続的成長の方程式

八代目儀兵衛の成功は、伝統的な米卸からギフト特化へと事業転換に踏み切り、デジタル活用と体験価値の提供を見事に両立させた点にある。とりわけ注目すべきは、単なる商品販売ではなく「贈る瞬間から食べる瞬間まで」の感動を設計し、その体験が次の顧客を生む「循環」を仕組み化したことだ。

こうした一連の取り組みが新規顧客の獲得やリピート購入につながり、強固なブランドを築き上げている。伝統を守りながら革新を重ねる姿勢こそが、同社が長期的に顧客から選ばれ続ける理由なのだろう。

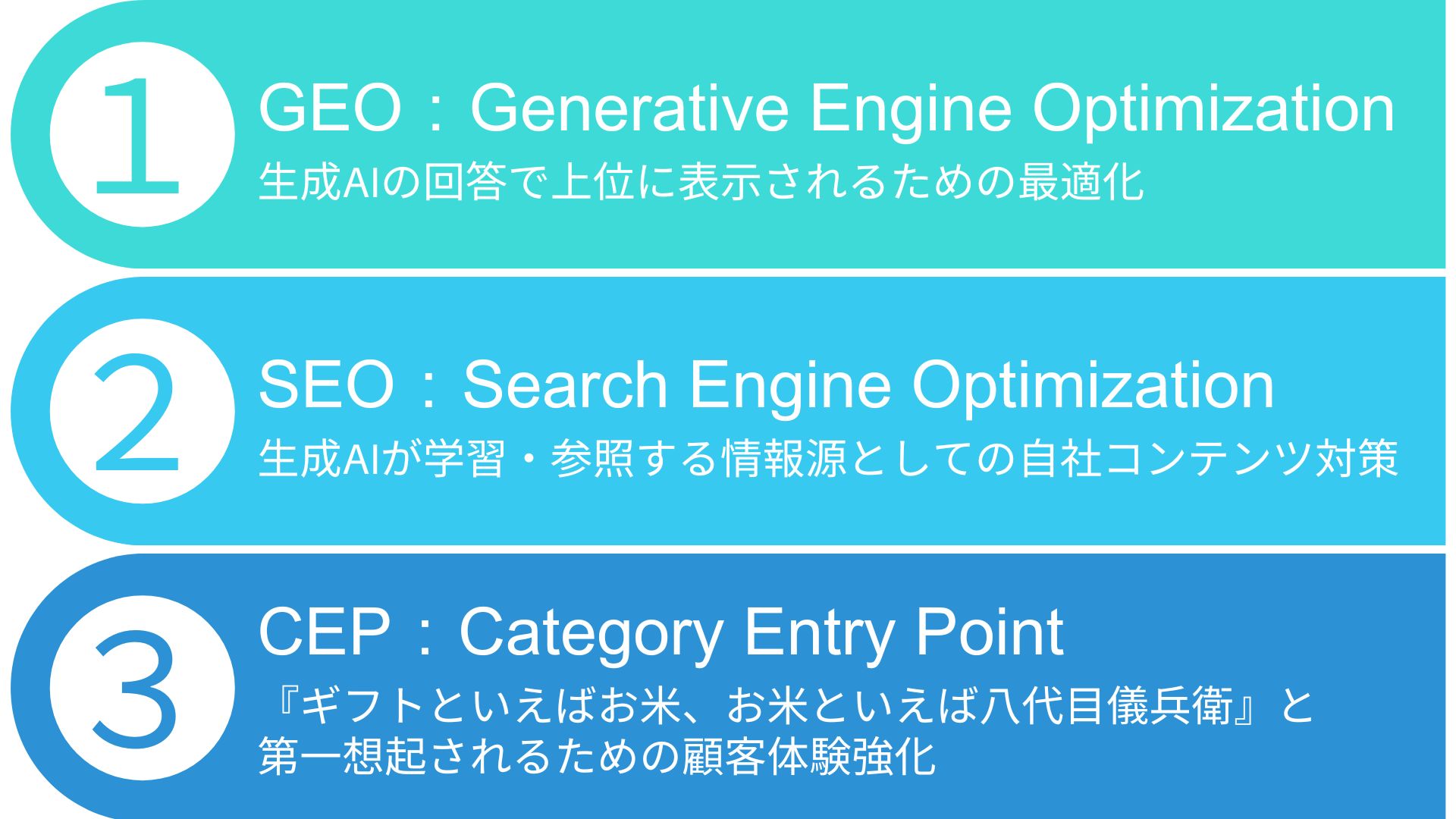

数々の改革を成功に導いた神徳氏は、今後の課題として、生成AIの普及による検索行動の変化への対応を挙げる。

「これまではGoogle検索からの流入が主流でしたが、今後は『結婚祝いにおすすめのお米は?』と、ChatGPTのような生成AIに直接尋ねる人が増えていくでしょう」

この変化に対応するため、同社では3つの戦略を推進している。

常に時代の変化を捉え、次の一手を打ち続ける八代目儀兵衛の挑戦は、多くのEC事業者にとって大きな示唆となるはずだ。

2000年、新卒でカタログ通販のニッセンに入社。黎明期のECサイト立ち上げを経験。モバイルEC責任者としてサイト運営、アプリ開発を担当。2016年WILLERに入社し、国内旅行・バス予約サイトのEC責任者を務める。2019年、江戸時代から続く京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」のCMOに就任。2021年より現職。全社のマーケティング、セブン‐イレブン・バーガーキングなど大手企業との事業開発を担当。