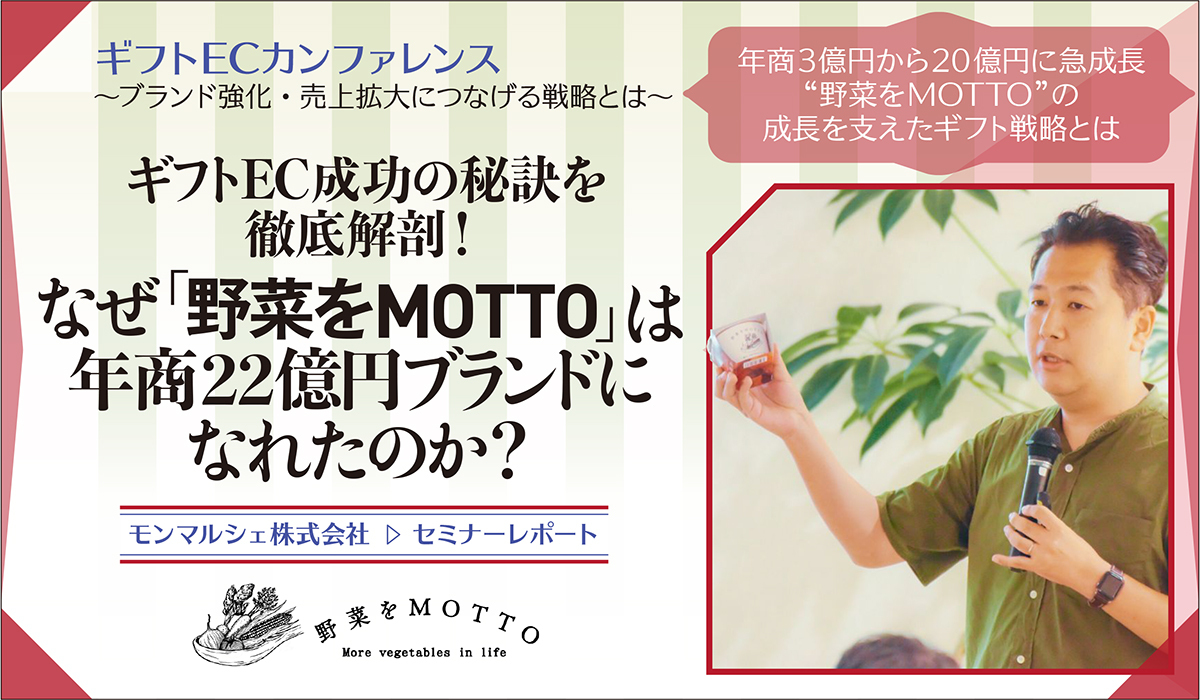

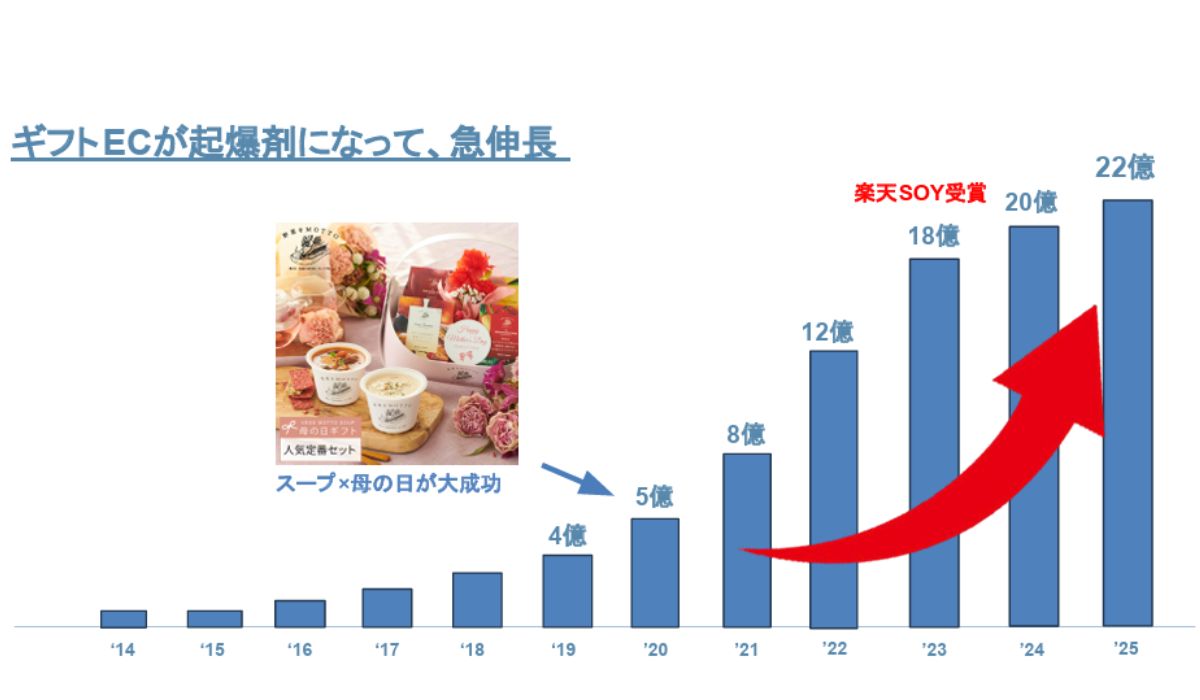

ギフトEC成功の秘訣を徹底解剖! なぜ「野菜をMOTTO」は年商22億円ブランドになれたのか?

月商50万円から年商22億円へ――。たった15人の組織が、なぜこれほどの急成長を遂げられたのか。

国産野菜を使った常温保存スープ「野菜をMOTTO」で知られるモンマルシェ株式会社はギフトECを武器に、新しい市場を切り拓いてきた。その裏には、「贈る体験」の緻密な設計と、物流を起点とした逆算の戦略があった。

成功の秘訣は、じつにシンプルだ。2025年8月28日にECのミカタが主催した「ギフトECカンファレンス」で、同社の成長を牽引する常務取締役 河野雄士氏がその核心を熱く語った。

月商50万円からの挑戦。徹底した研究と“雑草マインド”

河野氏がモンマルシェのEC事業責任者となったのは2016年。もともとは親会社の鈴与株式会社で海上輸出入や倉庫・運送に携わってきた物流のプロフェッショナルだが、通販はまったくの初心者だった。当時のEC事業は月商50万円。まさにゼロからのスタートだった。

「何をすればいいのかまったくわからない。だから、成功している企業をとにかく徹底的に研究しました。まさに“雑草”マインドです」(以下、発言は河野氏)

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

成功事例を学び、ギフト需要に着目したことが大きな転機となる。商品を単なる「モノ」ではなく「贈り物」として再設計する方向へ舵を切ったのだ。

この戦略が花開いたのが、2020年の「母の日」キャンペーン。大成功を収めて年商は5億円を突破。以降、成長は加速し、2024年には20億円を超え、現在では年商22億円規模へと飛躍を遂げている。

驚くべきは、この成長をわずか15名の少数精鋭体制で実現していることだ。「母の日」商戦で注文件数が1日5000件以上に急増する中でも、「売れてから考えるのではなく、売るために逆算して準備する」という姿勢を貫いてきた。

「高級さば缶」のヒットと“量の壁”。スープ事業へ舵を切った転換点

モンマルシェの名を世に知らしめたのは、1缶5000円の「超高級さば缶」だった。

メディアで次々と取り上げられ、ブランドの認知度は飛躍的に向上。しかし、職人の手作りのため月に50缶しか生産できず、注文に生産が追いつかない。大きな知名度を得たものの、事業拡大には“量の壁”が立ちはだかった。

そこで同社は、常温流通と安定生産を両立できるスープブランド「野菜をMOTTO」へ事業の軸足を移す決断を下す。

国産野菜を使った常温保存スープ「野菜をMOTTO」。画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

国産野菜を使った常温保存スープ「野菜をMOTTO」。画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

今やモンマルシェの主力となった「野菜をMOTTO」は、国産野菜にこだわった常温保存可能なカップスープだ。保存料・着色料・うま味調味料を使わない安全性と、レンジで1分温めるだけの手軽さが、多くの消費者の心をつかんだ。

「安全安心なだけでなく、常温で保存できるため、贈られた相手の冷蔵庫事情を気にする必要がありません。これこそが、ギフトとして非常に優れている点です」

贈る側には「健康的で気の利いた贈り物」という安心感を、受け取る側には「保管場所に困らず、すぐに食べられる」という利便性を。双方のニーズを満たしたことが、ギフト市場での成功を決定づけた。

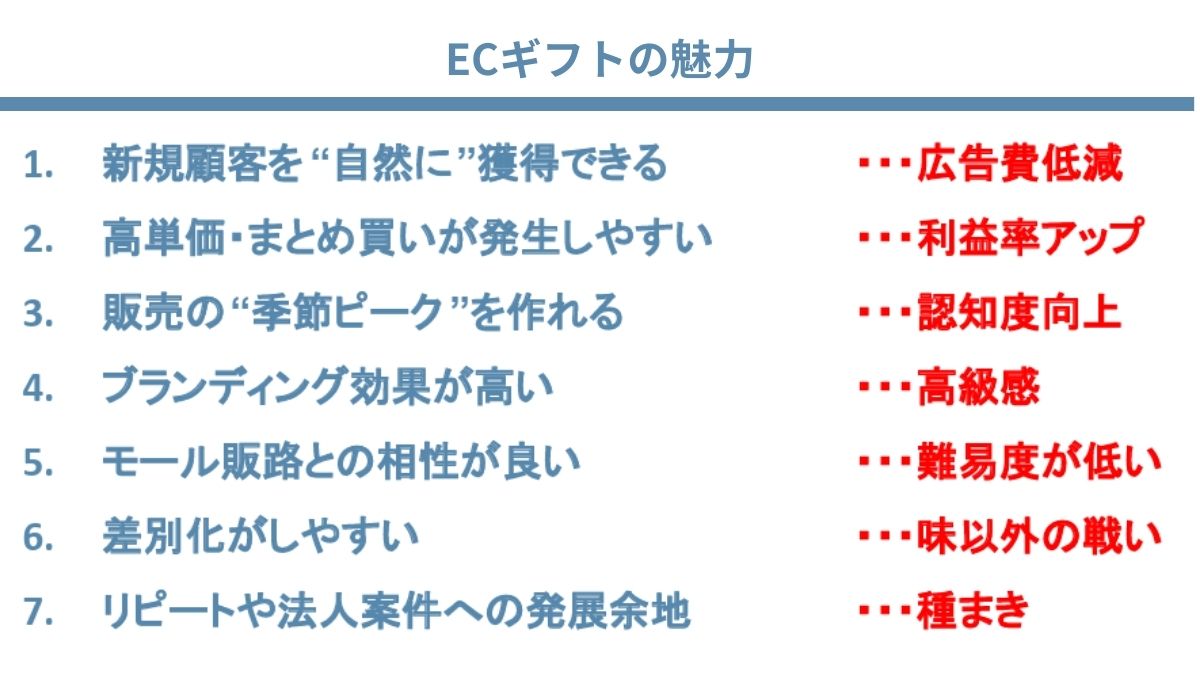

無料で新規顧客が獲得できる? 成長を加速させる「ギフトEC」7つのメリット

河野氏は、EC事業者がギフトに取り組むべき理由として「7つの強み」を挙げる。

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

特に強調したのが、ギフトならではの「顧客獲得効果」だ。

「ギフトを受け取った方が商品を気に入ってくださると、広告費ゼロで新たな顧客を獲得できます。さらに、ギフトは楽天市場などのモールでの認知拡大にも非常に有効です。自社ECで売上を伸ばすにはまずブランドを知ってもらう必要がありますが、ギフトなら『母の日』などのイベントキーワードで検索したユーザーが自然に流入してくれる。つまり、多額の広告費をかけずとも売れるチャンスがあるのです」

ギフトECは単なる販売チャネルではない。EC事業全体を成長させる「着火剤」なのだ。

“無双状態”をつくれ!需要を捉えるピーク戦略

同社の成長を象徴するのが「母の日」キャンペーンだ。普段は1日100件程度の注文が、「母の日」直前には5000件超へと爆発的に増加する。

同社は楽天市場の「母の日」商戦を勝ち抜くため、4月上旬から「母の日特集」へ集中的に広告を出稿する。広告経由で売上を伸ばし、ランキング上位に入れば、特集ページを見ないユーザーの目にも留まり、売上がさらに加速する。

「この “売れる動き”を一度作ってしまえば、『母の日』の2~3日前には広告を止めても売れ続ける“無双状態”に入れます。生花など受注数に限りがある競合が売り切れ始めるため、さらにランキングが上がりやすくなるのです」

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:モンマルシェ株式会社(カンファレンス登壇資料より)

「母の日」での成功体験は、「父の日」や出産内祝いといった他のギフトシーンにも応用でき、事業成長の好循環を生み出している。

「送る」から「贈る」へ。顧客の心を動かす体験設計

ギフトECで成功を収めるには、商品を「送る」のではなく、感謝の気持ちを「贈る」という体験として設計することが重要だと河野氏は説く。

「日本には古くから『熨斗(のし)』に代表される独自の贈答文化が根づいています。日本人がいかに感謝を込めてギフトを“贈る”ことを大切にしてきたか。この文化を理解すれば、やるべきことは自ずと見えてきます」

同社は「贈る体験」を構成する要素を4つに整理している。

単なる商品売買ではなく、受け手にとって「特別な思い出」を届けること。それこそがギフトECの本質だ。

この思想を体現したのが、スープとカーネーション、メッセージカードを組み合わせた「母の日限定バスケット」。今年の母の日には3万個を売り上げた大ヒット施策だ。この発想の源は、意外にも「スーパーで売られている贈答用のメロン」だったという。

「成功のヒントは、日常の中に転がっています」と河野氏は語る。選べるメッセージカードや熨斗のサービスなど、贈る人の気持ちに寄り添うカスタマイズ性が、“贈る体験”に深みを与えている。

物流起点で考える。「機会損失ゼロ・余剰在庫ゼロ」の舞台裏

同社は物流の準備にも全力を注ぐ。「母の日」に5000件以上の注文が殺到する事態に備え、常に「売るために逆算して準備する」姿勢を徹底してきた。

「機会損失を限りなくゼロにし、かつ余剰在庫も持たない。これがギフトECにおける理想形です」

ギフト商戦は需要の波が激しいからこそ、物流設計が勝敗を分ける。

「シーズナルギフトでは『間際需要』が爆発します。ここで在庫が切れたら“試合終了”ですが、耐え抜けば全てが売上になる。だからこそ、ピーク需要に対応できる物流体制の構築が何よりも重要なのです」

親会社である鈴与と密に連携し、ギフトセットの事前準備から運送会社との集荷調整、生産性向上プロジェクトの推進まで、万全の体制を整えた。その結果、ギフトセットの加工作業を1個あたり2〜8分にまで短縮し、ピーク時の大量出荷に耐えうる仕組みを確立。この盤石なバックヤードこそが、「機会損失ゼロ・余剰在庫ゼロ」を実現する生命線となっている。

少数精鋭体制でギフトECの成功モデルを築き上げた河野氏は、最後に、ギフトで最も大切な教訓として「価格以上の価値をどう届けるか」を力説した。

「ギフトで重要なのは、価格に見合う商品とサービスを提供すること。そして、売れてから準備するのではなく、売るために万全の準備をすることです。お客様は、安くはないお金を払ってギフトを選びます。だからこそ『これを贈ってよかった』と心から思ってもらわなければならない。3000円の商品なら、5000円の価値があると感じてもらう工夫が不可欠なのです」

商品の価値を価格以上に見せる演出で、顧客の期待を超える体験を届ける。モンマルシェの急成長は、この一点を追求し続けた結果だと言えるだろう。河野氏が語った成功の秘訣は、次の3点に集約される。

1.顧客の心を動かす「贈る体験」を設計する

2.物流を起点に「売るための準備」を逆算する

3.顧客の期待を超える「価格以上の価値」を演出する

少数精鋭でも成果は出せる。モンマルシェの挑戦は、多くのEC事業者に勇気とヒントを与えてくれるはずだ。

2016年より「野菜をMOTTO」のEC事業責任者を務め、当時年商3億円規模だったブランドを、ギフト・定期便を軸に年商22億円規模へと成長させる。商品開発からプロモーション戦略、CRM設計、ブランドコミュニケーションまで一貫して統括。ギフト市場における競争が激化する中、独自性と機能性を両立させた商品づくりと、顧客体験に基づいた販売施策を推進。2023年には楽天市場にて「ショップ・オブ・ザ・イヤー ギフト賞」を受賞。通販ギフトを軸としたブランド成長に注力しながら、D2C・法人向け販路拡大、海外展開など多面的な取り組みを進めている。