キューサイ「myme」が【共創パートナー募集】 46万人の優良顧客とつながる“マーケティングラボ”の全貌とは?

キューサイ株式会社 代表取締役社長 石川順朗氏(左)と、経済アナリスト 馬渕磨理子氏(右)とのパネルディスカッションで、馬淵氏は「セルフエイジズムによる損失は、所得ベースで年間3.8兆円の損失に相当する」と指摘した

キューサイ株式会社 代表取締役社長 石川順朗氏(左)と、経済アナリスト 馬渕磨理子氏(右)とのパネルディスカッションで、馬淵氏は「セルフエイジズムによる損失は、所得ベースで年間3.8兆円の損失に相当する」と指摘した

2025年で創業60周年を迎えたキューサイ株式会社(以下「キューサイ」)は10月29日、AIによる“未来の自分との対話”を通じて、生活習慣形成をサポートするウェルエイジングプラットフォーム「myme(マイミー)」β版サービスの提供を開始すると発表した。

シニア層をターゲットにした健康サポートサービスは多いが、同サービスの特筆すべき点は、他企業との「共創プラットフォーム」を目指し、パートナー企業を広く募集していること。認知度を高めたいEC事業者にとって、約46万人のユーザーを持つキューサイとの共創は、新たな顧客接点とマーケティングの場を得る大きなチャンスとなり得る。それを可能にするmymeとは、どのようなサービスなのか。

キューサイが描く、「セルフエイジズム」を乗り越える成長戦略

1965年に福岡県福岡市で創業したキューサイは、ケールを原料とした青汁製造から、ヘルスケアやスキンケアへと事業を拡大してきた。顧客数は約46万人、ヘルスケア取扱店舗は10800店舗、スキンケア取扱店舗は4400店舗、商品数は800SKUに上る。2025年度の売上高は260億円半ばを見込み、前年比1.6億円増、利益が5.4億円増と堅調に業績を伸ばしている。

2025年2月に就任した石川順朗社長は、10月29日の記者発表会で好調の要因として、スキンケアブランドのリニューアル、取扱店舗の増加、ECチャネルの成長を挙げた上で、2030年の売上目標330億円超に向けた新方針を語った。その柱となるのが、パーソナル戦略への投資、そして新サービス「myme」だ。

キューサイの60年の歴史を振り返り、「『ウェルエイジングな生き方』の浸透、普及は単なるスローガンではなく、今後展開していく事業の根幹であり、社会に対する約束」と強い決意を語った代表取締役社長の石川順朗氏

キューサイの60年の歴史を振り返り、「『ウェルエイジングな生き方』の浸透、普及は単なるスローガンではなく、今後展開していく事業の根幹であり、社会に対する約束」と強い決意を語った代表取締役社長の石川順朗氏

「日本は超高齢社会を迎え、誰もが健康寿命の延伸を目指しています。私たちは心身の恒常性バランスが整った状態を『ウェルエイジング』と定義していますが、それを阻むのが『セルフエイジズム(年齢による自己実現の制限)』です。年齢を理由にあきらめ、自身の状態を正しく捉えられずに対症療法ばかりになってしまう、というこの課題を払拭するために立ち上げた象徴的なサービスがmymeです」(石川社長)

AIが「未来の自分」を可視化! 加齢を前向きに受け入れるサービス

キューサイ 上席執行役員副社長 営業戦略本部長の山田淳史氏によると、mymeは「AIを通じて未来の自分とつながることで、加齢を前向きに受け入れるための新しいエイジングサービス」だという。

健康のために生活習慣を変えるべきだとわかっていても、多くの人が実践できない。キューサイの研究によれば、その原因は人間の深い心理特性にあるという。明日の自分を想像できても、3年後、1年後、10年後の自分を想像できない(心理的に分断されている)。つまり、続かないのではなく「つながっていない」のだ。

mymeはこの分断を埋めるため、AIがデータに基づいた「未来の自分からのメッセージ」を届ける“橋渡し役”になる。

「アンケートに答えるだけで開始でき、LINE上で完結しますので特別なアプリやデバイスも不要です。この仕組みの裏には、医療機関や加齢研究の専門家による監修があり、単なるセルフチェックではなく、科学的根拠に基づいた、信頼できる測定を実現しています(※)」(山田副社長)

※医師による診断その他の医療行為に該当するものではなく、疾病の診断・予防・治療を目的としたサービスではない

mymeのサービスは、4つのステップで構成されている。

①現在の加齢状態を測定

②AIが生成した未来の自分と対話して将来の変化を理解

③小さな生活習慣の改善を実践

④「未来の自分」AIのサポートを受けながらその習慣を継続していく

EC事業者のメリットは? 46万人とつながる「マーケティングラボ」

mymeのもう一つの特色は、パートナー企業を募る「共創プラットフォーム」である点だ。すでに17社が参加し、今後300社までの拡大を予定している。

キューサイ株式会社 上席執行役員副社長 営業戦略本部長 山田淳史氏は「mymeを使用することでユーザーは持続可能な習慣を見つけ、企業は新たなビジネスチャンスを発掘できる。ユーザーと企業の双方に価値を生み出すプラットフォームを構築することができます」と説明した

キューサイ株式会社 上席執行役員副社長 営業戦略本部長 山田淳史氏は「mymeを使用することでユーザーは持続可能な習慣を見つけ、企業は新たなビジネスチャンスを発掘できる。ユーザーと企業の双方に価値を生み出すプラットフォームを構築することができます」と説明した

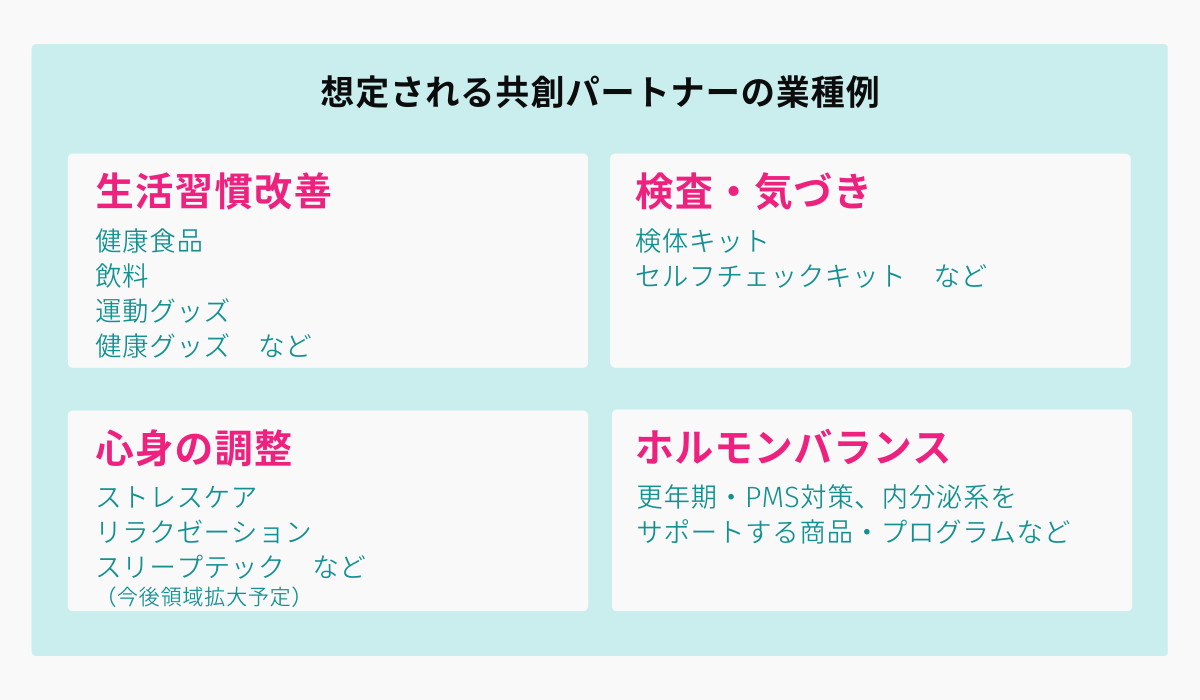

キューサイが想定している他企業との共創スタイルは3パターン。一つはキューサイと同じ世界観を持つ商品の提供、二つ目はDNA検査や食事・運動・睡眠などを管理するサービスとの連携、三つ目は健康経営の一環として社員のウェルエイジングを支援したい企業のサービス導入。これらがそれぞれの立場から価値を生み出し合い、個人、企業、社会が同じ方向を向いて前進していくことが、mymeが目指す共創プラットフォームの姿だという。

では、参加企業が共創によって得られるメリットは何か。山田副社長は大きく3つのメリットがあるという。

1つ目のメリットは、従来の販路ではアプローチが難しかった健康意識の高い層とつながることだ。広告やキャンペーンへの依存度を下げ、信頼ある文脈の中で、新しいマーケティング基盤を構築できる。2つ目は、myme上での商品との出会いがユーザーにとって「行動と感情が一致した選択」になること。商品が行動変化のストーリーの一部として組み込まれることで、ユーザーは単なる物販ではなく、前向きな自己投資として認識するため、広告に頼らない購買動機を醸成できる。

そして、最大の魅力が、3つ目の「アジャイルなテスト販売」が可能になることである。

「mymeでは、ユーザーの行動データや反応をリアルタイムに取得できるため、大規模キャンペーン前の“実験場(ラボ)”として機能します。仮説検証、小規模テスト、改善、本格展開というアジャイルの流れをプラットフォーム上で完結することができます。つまりmymeは、行動変容を起点としたマーケティングラボとしての側面も持っているのです」(山田副社長)

質疑応答では、「どのようにマネタイズしていくのか」「mymeによる売上はどれくらいを見込んでいるのか」といった質問が投げかけられた。それに対して山田副社長は、商品販売による収益ではなく、参画企業と我々が共通テーマを持って社会にメッセージを発信することを重視するという前提を踏まえて、「将来的には、サービスとプラットフォームの利用料、ユーザーからのサブスクリプション課金を想定しています」と語った。

また売上見込みについては、石川社長が「将来的には(全社)売上の10%程度を見込む」と回答した。

求めるパートナーは「衣類」「ケア用品」など多岐にわたる

EC事業者にとって気になるのは、「どんな商材が求められているか」だろう。石川社長は具体例を挙げて説明した。

「健康志向の衣類(50代以上の女性向け下着など)、疲労回復効果のあるウェア、靴下など、日常生活で使用するものを提供する企業との連携を考えています。予防的な健康という観点から、さまざまな可能性があります」

現在、日本初の個人向け大規模遺伝子検査(解析)サービスを提供する株式会社ジーンクエスト、「スポーツクラブ ルネサンス」を全国展開している株式会社ルネサンス、「足から身体を健康にする」ことをミッションに機能性インソールを開発・製造している株式会社BMZなどが参加している。

mymeで重視しているのが、生活習慣改善のモチベーションが低い人に対する教育的な側面だという。

「アメリカなどの予防医療領域の研究を参考にしていますが、予防段階の人たちへのアプローチは難しいという課題があります。提携しているスポーツクラブ ルネサンスでは会員の半分が男性ですが、実際に通っている人は少ないとのことで、男性は継続が難しい傾向があります。また健康や美容に関するリテラシーが女性に比べて低い場合が多く、習慣を続けることでリテラシーを上げていく教育的側面も必要です」(山田副社長)

シニア向け健康市場はレッドオーシャンと言われるが、mymeは「未病」という言葉を使わない。老化は疾病ではなく、加齢は自然な現象だと考えているからだ。

「病気だから不幸で健康だから幸せというわけではなく、体が変わっていくこと自体を前向きに捉え、その変化を楽しむという考え方を大切にしています」(石川社長)

「加齢変化を楽しむ」というポジティブな姿勢を貫く点と、行動変容を促すAIシステム、そして約46万人の顧客基盤が差別化のポイントだ。これらを活用できるmymeへの参画は、新たな顧客層を開拓したいEC事業者にとって、飛躍のきっかけとなるチャンスといえそうだ。