EC市場でLTVの高い商品とは? LTVを高める要素の一つとして注目したい「ロングセラー商品」の特徴を多角的に分析

EC事業において継続的な売上と利益を確保するには、LTV(顧客生涯価値)の向上が欠かせない。しかし、実際にそれを達成するためには、どのようなデータに着目し、自社の施策に取り組むべきなのだろうか。

国内外の主要ECモールを対象に独自の販売推計データを提供するNintによる連載の第5回は、LTVを高める要素の一つとして注目したい「ロングセラー商品」の特徴を多角的に分析する。

LTV向上にとって重要な「継続期間」

次々と新商品が登場し、日々、新たなトレンドが生まれては消え、すさまじいスピードで移り変わるEC市場。「いかにして新商品をヒットさせるか」に注力する一方で、「気づけば売上が安定しない」「広告費をかけ続けないと売れない」という悩みは、多くのEC事業者の方が抱える問題ではないでしょうか。

一過性のヒットも非常に重要ではあるものの、事業を安定成長させるためにはやはり、「継続的な売上と利益」の確保が挙げられると思います。そのためには、顧客と長期的な関係を築く指標である、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高める必要があります。

LTVは「購入単価 × 利益率 × 購入頻度 × 継続期間」などの要素で構成されます。

注意すべき点は、「LTV」の考え方は「耐久財」「消費財」によって異なるという点です。耐久財は商品サイクルが長くなるため、「購入頻度」が低くなる傾向があります。そのため、LTVを上昇させる要素は「購入単価」に比重がおかれます。一方で、消費財は、商品サイクルが短い傾向が高いため、「購入単価」の比重に比べ「購入頻度」に比重がおかれます。

実は、耐久財・消費財共に、「利益率」を除き、LTV構成要素では上記以外に「継続期間」=そもそも商品が「続いていること」が商品あたりのLTVの要素には重要です。いざ、購入する際に該当商品が存在しない。となれば、LTVの掛け算は破綻します。

見落とされがちな、継続期間ですが、この継続期間が長い商品を表す呼称として、「ロングセラー商品」という言葉は多くの方が多くの方が聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回はこの中でも見落とされがちな「継続期間」にかかわる内容を明らかにするために、大手ECモールの商品販売を推計データとして可視化・分析できるツール「Nint ECommerce」を活用し、調査を実施しました。 消費財のジャンルから「化粧品(スキンケア)」ジャンルと「服飾雑貨(メンズシューズ)」ジャンルに注目し、特定期間におけるTOP300商品の「非ロングセラー商品」と「ロングセラー商品」の「売上比率」「アイテム比率」「価格別売上規模」などの項目からその違いを比較。さらには各ジャンルから1品、レビュー内容を分析し、ロングセラー商品の特徴を徹底解説いたします。

ロングセラー商品の定義と抽出方法

「ロングセラー」と聞くと、10年・20年と売れ続ける商品を思い浮かべる方も多いでしょう。これはEC市場が大きく成長する以前の、オフライン市場の展開戦略に起因します。

オフライン市場では、”多くの消費者に支持される、売れ筋商品を中心に展開する構造”があります。販売見込みとして売上数字が予測しずらい新規商品は、全体の2~3割など中心は売れ続けている商品を中心に販売される構造があります。

一方EC市場ではオフライン市場とは異なり、商品がゆっくりと時間をかけて醸成される環境ではないことは多くの方が感じているのではないでしょうか。日々新しい商品が登場し、そして消えていくのがEC市場であり、数か月前、半年前の商品が「今や昔」と変化することも日常茶飯事の出来事になっております。

そのため、「数年間」販売が継続している商品に対し、「息が長い」と感じることも多いのではないでしょうか。EC市場におけるロングセラー商品の感じ方・定義はオフライン市場と比較しても「短い」と私は感じております。

そのため、今回の調査では「大手ECの大型総合ショップ」で「初回売上計上(※)」が「2022年以前」、つまり発売から3年以上経った商品をロングセラー商品、「2023年以降」を非ロングセラー商品と定義しています。

※NintECommerceの機能で「初回売上計上月」が表示されるため活用

期間 :2025年3月~2025年5月

調査対象 :2022年1月以前より販売をしていた大手ECモールの大型総合ショップ

ロングセラー商品:初回売上計上月が2022年12月までの商品

新商品 :初回売上計上月が2023年1月以降の商品

(本調査の範囲では)市場の5割強は「非ロングセラー商品」のEC市場

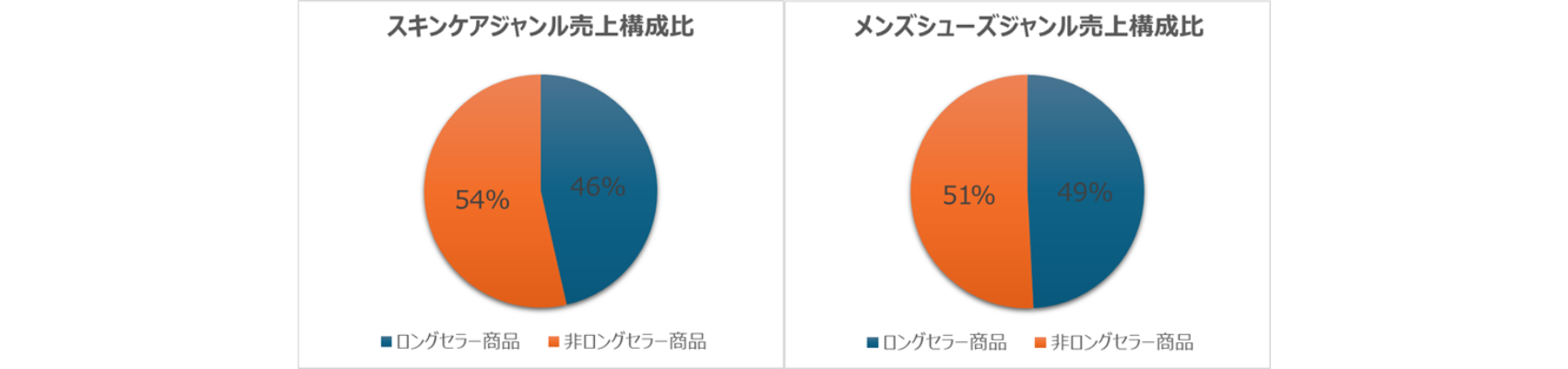

先ほど定義した、ロングセラー商品と非ロングセラー商品で化粧品(スキンケア)ジャンルと、服飾雑貨(メンズシューズ)ジャンルのTOP300商品での新商品×ロングセラー商品の売上構成比をみてみると(図1)スキンケアジャンルはロングセラー商品の比率が46%、メンズシューズジャンルではロングセラ―商品の比率が49%でした。EC市場では「非ロングセラー商品」の売上比率が約5割強を占めることがわかります。

図1:スキンケアジャンル・メンズシューズジャンルロングセラー商品・非ロングセラー商品の売上構成比/売上TOP300商品の売上構成比

図1:スキンケアジャンル・メンズシューズジャンルロングセラー商品・非ロングセラー商品の売上構成比/売上TOP300商品の売上構成比

期間:2025年3~5月

対象:各ジャンル売上上位300商品(TOP300)

売上:NintECommerce推計(税込み)

このように数字に出して考えると、市場の半分以上が3年未満の商品で構成されるEC市場がいかに目まぐるしい変化をしているかが改めてわかります。これにはECならではの市場構造があります。

● 参入障壁の低さ: オフラインに比べ、小ロットでの商品開発や在庫管理が容易で、固定費を抑えてビジネスを始められます。

● 販売チャネルの多様化: モール出店だけでなく、自社EC、SNS連携など、販売手法が多様化し、誰でも商品を届けられるようになりました。

● トレンドの加速: SNSによる情報の拡散スピードが速く、次々と新しいトレンドや商品が生まれ、消費者の関心が分散しやすくなっています。

● 棚による制限が無い:オフラインでは棚による制限があり、店舗オペレーション上どうしても売れ筋・改廃の少ない商品が好まれ、おかれる傾向があります。

これらの要因から、EC市場はオフライン市場に比べ、新商品が参入しやすい環境が存在するため、一つの商品が顧客に認知され、愛され続けることが困難な環境になっているのです。

しかし、逆に言えば、この約4~5割の「生き残り組」には、市場の荒波を乗り越えるだけの普遍的な強さが秘められていると言えます。

価格分析:ロングセラーは「コストパフォーマンス×ランニングコスト」で選ばれている

では、ロングセラー商品に共通する特徴とは何でしょうか。まず、TOP300商品の価格帯別の売上構成比から見ていきましょう。

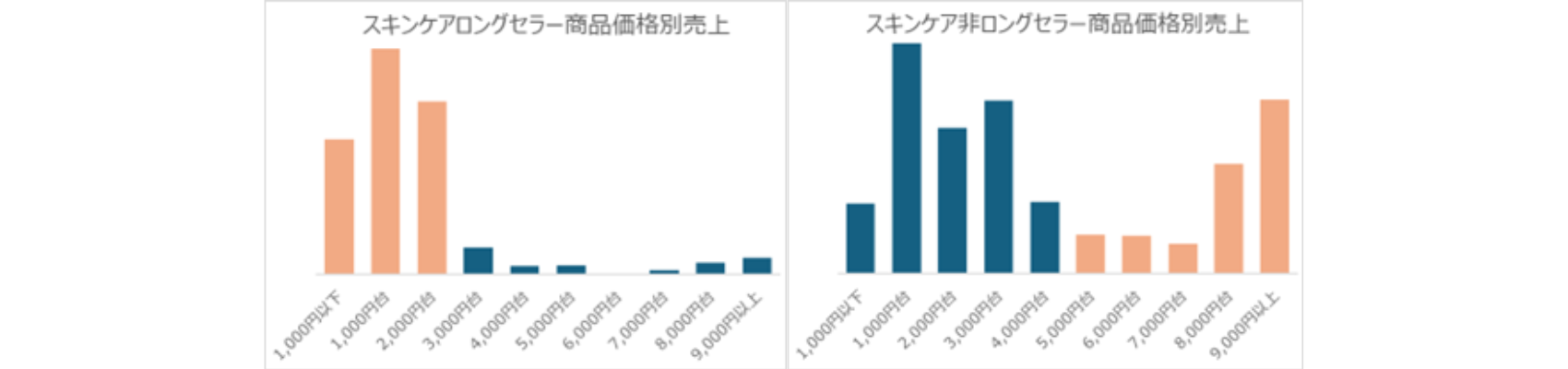

分析の結果、両ジャンルともにロングセラー商品は、市場全体の平均単価よりも「低単価」のゾーンに売上が集中する傾向が見られました。(図2・3)

図2:スキンケアロングセラ―商品・非ロングセラー商品の販売価格別売上規模

図2:スキンケアロングセラ―商品・非ロングセラー商品の販売価格別売上規模

期間:2025年3~5月

対象:スキンケアジャンル売上上位300商品(TOP300)

売上:NintECommerce推計(税込み)

価格帯:1000円刻み

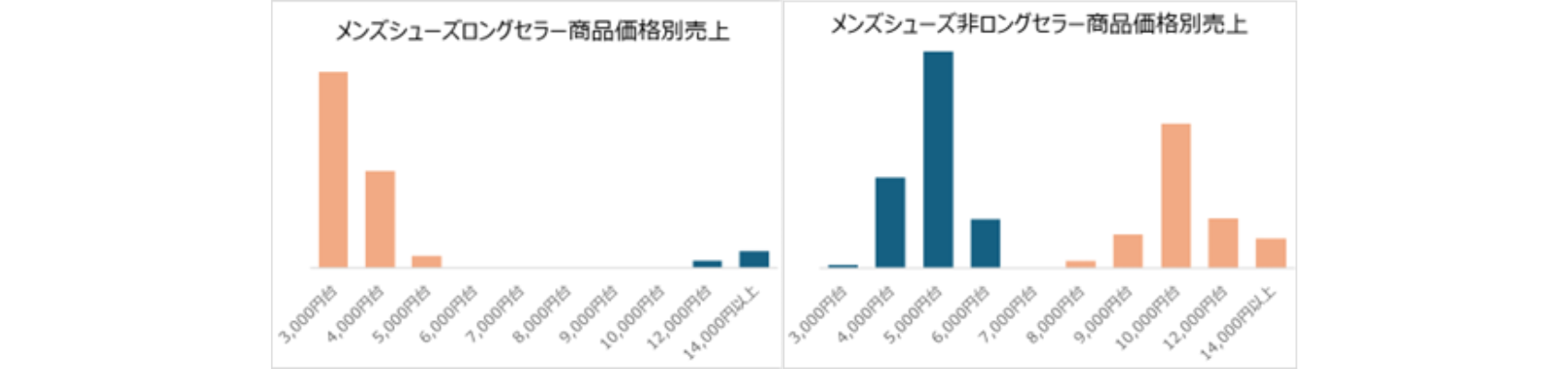

図3:メンズシューズロングセラー商品・非ロングセラー商品の販売価格別売上規模

図3:メンズシューズロングセラー商品・非ロングセラー商品の販売価格別売上規模

期間:2025年3~5月

対象:メンズシューズジャンル売上上位300商品(TOP300)

売上:NintECommerce推計(税込み)

価格帯:1000円刻み ※10000円以上は2000円単位

このデータだけを見ると、「やはり安くないと売れ続けないのか」と考えてしまいがちですが、実際にそれだけでしょうか?

重要なのは、単なる「安さ」ではなく、消費者が認める「コストパフォーマンス」です。

ここで意識していただきたいのが、冒頭で述べた事業者側のLTV(顧客生涯価値)に対し、「消費者版LTV」とでも言うべき思考です。

賢い消費者は、商品を一度購入して終わりとは考えません。特にスキンケアのような消耗品や、毎日履く靴のような使用頻度の高い商品の場合、無意識のうちに「この商品を使い続けると、年間でどれくらいのコストになるか?」という、トータルコスト、いわば「自己消費に対する費用対効果」を計算しています。

ロングセラー商品は、この「消費者版LTV」の観点から見て「この品質と効果で、この価格なら使い続けられる」という絶妙なバランスを突いているのです。それは、顧客の生活に溶け込み、家計に過度な負担をかけずに「当たり前の選択肢」となるための必須条件と言えるでしょう。

消費者レビューからの分析:ロングセラーが提供する「絶対的な安心感」

価格の次に、商品の本質である「質」について、消費者のレビューから分析していきます。

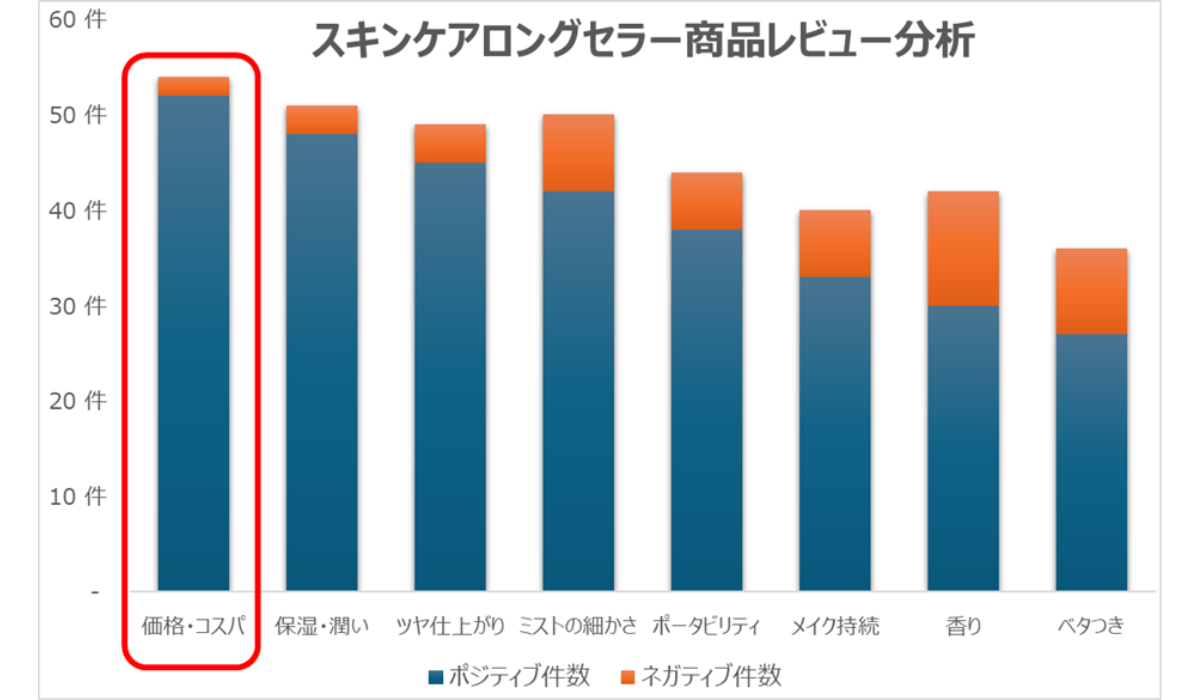

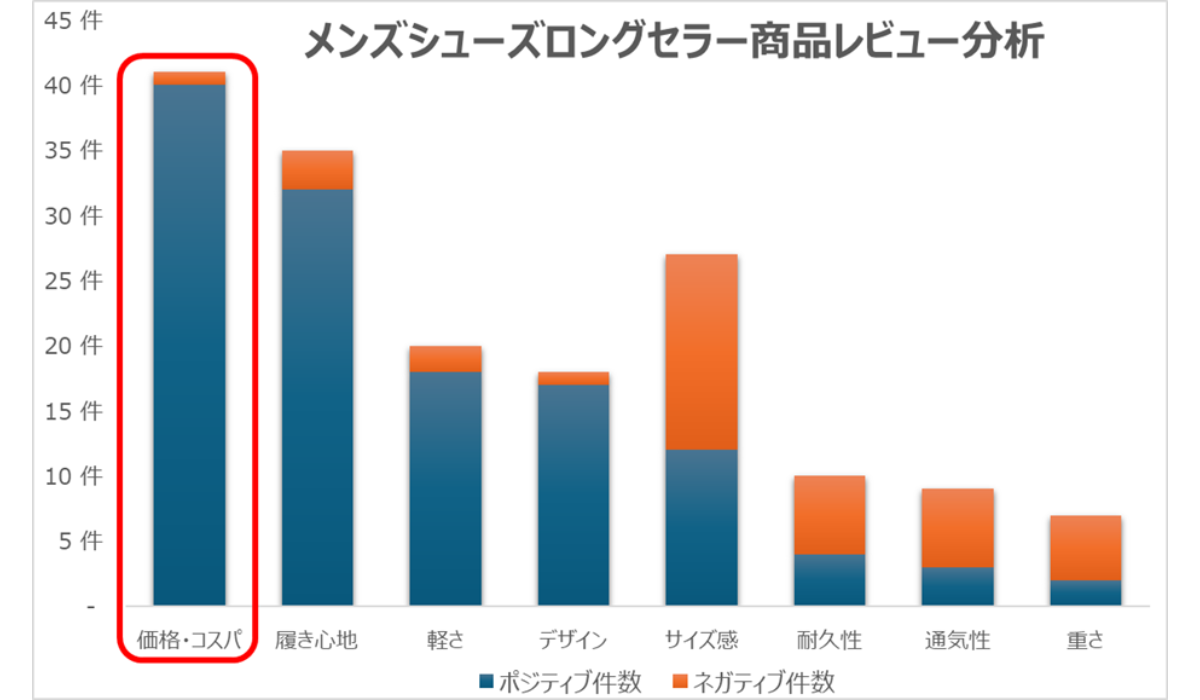

今回の対象は、ロングセラー商品のスキンケアジャンルから1品、メンズシューズから1品を同一項目のポジティブ評価・ネガティブ評価の件数で確認していきます。(図4、図5)

図4:スキンケアロングセラー商品レビュー分析結果

図4:スキンケアロングセラー商品レビュー分析結果

※レビューは個人の感想であり、効果効能を示すものではありません

※レビューの集計期間は、発売後の投稿~2025年7月までの投稿全てを集計

図5:メンズシューズロングセラー商品レビュー分析結果

図5:メンズシューズロングセラー商品レビュー分析結果

※レビューは個人の感想であり、効果効能を示すものではありません

※レビューの集計期間は、発売後の投稿~2025年7月までの投稿全てを集計

新商品のレビューが「新しい成分に期待!」「パッケージが可愛い」といった期待感や目新しさに関するコメントが多いのに対し、ロングセラー商品のレビューには価格・コストパフォーマンスに関して非常にポジティブな回答が多く、明確な違いが現れています。

これらのレビューから浮かび上がるのは、単に「質が良い」という曖昧な言葉では表現しきれない、顧客にとっての「価値」です。それは、ロングセラーならではの「期待が裏切られにくい使用感」「外しにくい選択肢」と言い換えることができるでしょう。

新商品の購入が、時に期待外れに終わるリスクを伴う「冒険」であるならば、ロングセラー商品の購入は、「絶対に外さない」という安心感を得るための「投資」です。積み上がったレビューが、その信頼性を何よりも雄弁に物語る保証書となり、新規顧客の購入ハードルを下げ、既存顧客を繋ぎ止める強力な武器となっていると言えそうです。

まとめ:明日から実践すべき2つのEC戦略

これまでの分析から、EC市場で継続的に売上を築くための戦略が見えてきました。それは、短期的なヒットを狙う「新商品戦略」と、長期的な資産を築く「ロングセラー戦略」を、明確に分けて考えることです。

1. 非ロングセラー商品戦略:一点突破で市場を切り拓く

市場の5割強を占める非ロングセラー商品群で戦う場合、ロングセラーと同じ土俵で戦うのは得策ではありません。求められるのは「スピード」と「新規性」です。

・隙間(ニッチ)を狙う

既存のロングセラーが満たしきれていない、特定の悩みやニーズ、例えば敏感肌に特化、サステナブルを意識した容器、フリーサイズながら独自の構造でサイズ調整ができるシューズなどに特化し、小規模でも熱狂的なファンを掴む。

・話題性を創出する

新成分、新技術、ユニークなコンセプトなど、顧客が「試してみたい!」と思うような「冒険」の動機付けを明確に打ち出し、SNSやインフルエンサーを活用して一気に認知を獲得する。この戦略は、短期的に市場シェアを奪取するため、いわば「攻撃型」のアプローチです。

2. ロングセラー育成戦略:顧客に寄り添い、信頼を育む

一方で、ロングセラーを育てるには、まったく異なる視点が必要です。

・「消費者版LTV」を設計する

開発段階から、ターゲット顧客が「これなら無理なく使い続けられる」と思える価格と品質のバランスを徹底的に追求する。

・本質的な価値を磨き続ける

トレンドを追うのではなく、商品の核となる価値(例:「保湿力」「履き心地」)を絶対にブラさず、顧客からのフィードバックを元に細かな改良を重ね、信頼を積み上げる。また、購入を喚起、購入につながる要素「CEP(カテゴリーエントリーポイント)」をしっかりと押さえた訴求が非ロングセラー商品よりも強く求められます。

・信頼の可視化

質の高いレビューを継続的に獲得するための施策(レビューキャンペーン、丁寧な顧客対応)を行い、「安心感」という無形資産を可視化し、育てていく。

これは、消費者との長期的な関係を築く「稲作型」のアプローチです。

EC市場という変化の激しい市場では、この「攻撃型」アプローチと「稲作型」アプローチを両立させることが重要です。

自社の商品が今どちらの戦略で戦うべきなのか、本記事の分析を参考に、ぜひ一度、ご自身の戦略を見つめ直してみてはいかがでしょうか。