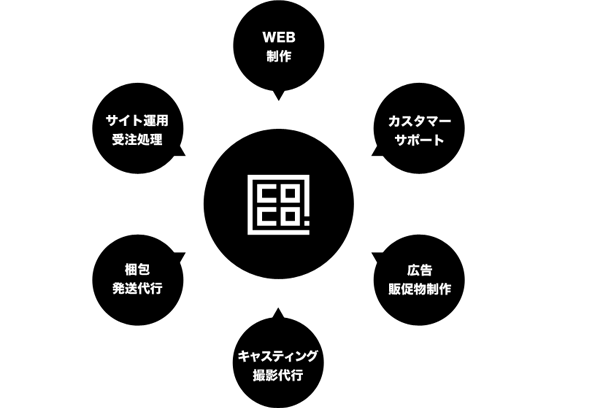

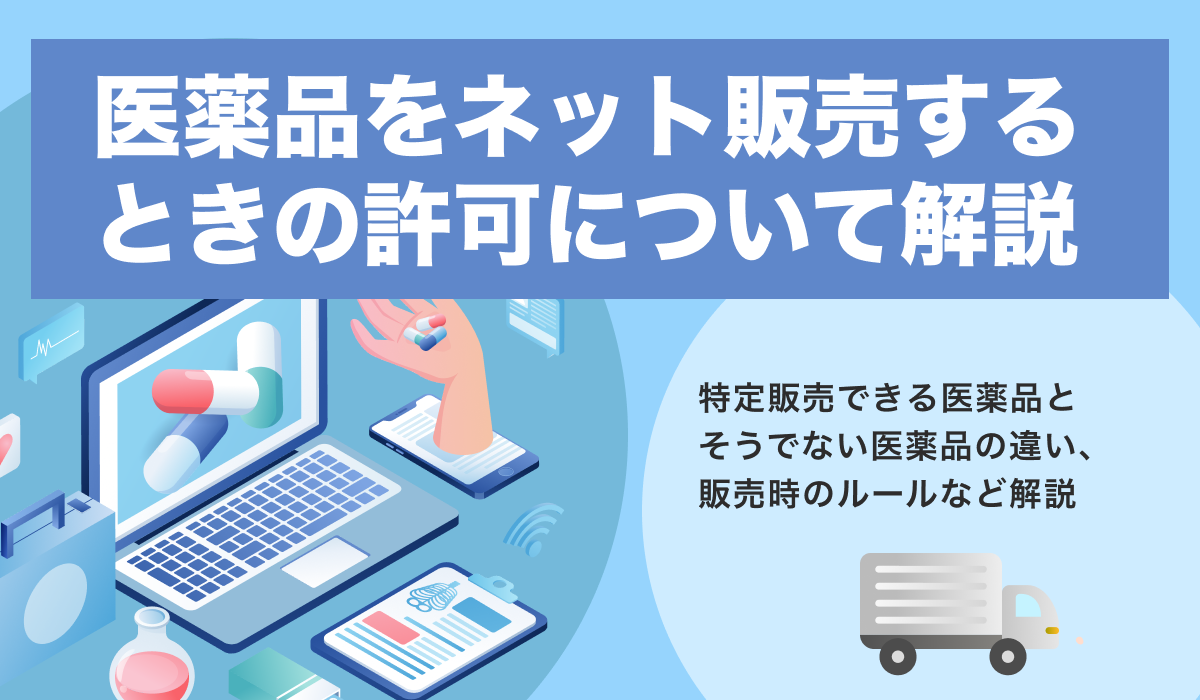

医薬品をネット販売するには許可が必要?販売ルールも解説

医薬品のネット販売を始めたいけど、どんな許可が必要なのか?」「販売時に守るべきルールや条件は?」などと悩んでいませんか?

医薬品のネット販売には、薬機法に基づく許可(店舗販売業許可や特定販売届出など)や手続きが必要です。

また、実店舗の要件や情報提供の義務など、守るべきルールを理解することが大切です。

本記事では、医薬品のネット販売に必要な許可やルールをはじめ、販売手順やよくある疑問への回答を解説します。

この記事を読むことで、医薬品のネット販売を始めるための知識が身に付き、安全かつ効率的に事業を進めるための具体的な手順がわかります。ぜひ参考にしてください。

一般用医薬品はネット販売が可能

一般用医薬品は、医師の処方箋なしで購入可能な医薬品であり、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)に基づいて販売が認められています。

ネット販売においても一定の条件を満たせば、これらの医薬品を提供することが可能です。

一般用医薬品は、そのリスクの程度に応じて第1類、第2類、第3類に分類されます。

第1類医薬品は副作用リスクが最も高く、使用に関して十分な注意が必要とされる医薬品として、販売時には薬剤師による詳細な説明が義務付けられています。具体的には胃腸薬や高濃度ビタミン含有薬などがあります。

一方、第2類および第3類医薬品はリスクが比較的低く日常的に使用されることの多い医薬品です。そのため、登録販売者の管理のもとで販売が可能で、説明の義務は必ずしも必要ではありません。具体的には解熱鎮痛剤や整腸剤などがあります。

ネット販売は、消費者にとって利便性が高い一方で、薬剤師または登録販売者の配置や情報提供義務など、事業者には厳格な法令遵守が求められます。

医薬品をネットで販売したい事業者は法令を正確に理解し、必要な手続きを確実に行うことが重要です。

参考:一般用医薬品のリスク区分 | 厚生労働省

医薬品のネット販売の規制緩和について

平成25年(2013年)12月に薬事法が改正され、一般用医薬品のインターネット販売に関する規制が緩和されました。

この改正は、同年1月の最高裁判決や6月の日本再興戦略を踏まえ、消費者の安全を確保しながら医薬品のネット販売を可能にする目的で行われました。

改正前は、第3類医薬品以外の一般用医薬品のネット販売は認められていませんでしたが、改正後の平成26年(2014年)6月12日からは、一定の条件下で第1類から第3類までのすべての一般用医薬品がネット販売可能となりました。

一方で、使用に特に注意が必要な一部の医薬品は「要指導医薬品」として新たに分類され、依然として対面販売に限定されています。

要指導医薬品には、医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで使用実績が少ない「スイッチ直後品目」や、劇薬が含まれ、薬剤師による対面での情報提供や指導が必要とされることから、ネット販売は認められていません。

また、医療用医薬品についても従来どおり対面販売が義務付けられており、ネット販売は不可となっています。

一般用医薬品に関しても、規制緩和によりさらに消費者は利便性が向上し、幅広い一般用医薬品をオンラインで購入できるようになりましたが、販売業者には適切な情報提供や相談体制の整備など、安全性を確保するための責任が求められています。

参考:医薬品のネット販売を安心して利用するために | 政府広報オンライン

ネット販売(特定販売)が可能な一般用医薬品の種類

一般用医薬品は、そのリスク分類に応じてネット販売が可能です。

以下に各分類の概要と販売ルールの違いをまとめます。

| 分類 | 概要 | 販売時の対応者 | 情報提供義務 |

|---|---|---|---|

| 第1類医薬品 | 副作用リスクが高く、適切な使用に注意が必要な医薬品 | 薬剤師のみ | 義務あり |

| 薬局製造販売医薬品 | 薬局で製造され、販売される医薬品 | 薬剤師のみ | 義務あり |

| 第2類医薬品 | リスクが中程度の医薬品 | 薬剤師または登録販売者 | 努力義務 |

| 第3類医薬品 | リスクが比較的低い医薬品 | 薬剤師または登録販売者 | 義務なし(相談があれば対応) |

この分類により、販売時の対応者や情報提供の義務が異なります。

第1類医薬品

第1類医薬品は副作用リスクが高いため、販売時には薬剤師による対応が必須です。

購入者の年齢やほかの医薬品の使用状況を確認し、適切な使用が認められる場合を除き、薬剤師が情報提供を行います。

ネット販売の場合でも、薬剤師が購入者の状態を確認し、必要な情報提供を行うことが求められます。

薬局製造販売医薬品

薬局製造販売医薬品は薬局で製造され直接販売される医薬品であり、一般的に第1類医薬品と同様の扱いとなります。

そのため、販売時には薬剤師による対応が必要で、適切な情報提供が義務付けられています。

第2類医薬品

第2類医薬品はリスクが中程度とされ、薬剤師または登録販売者が販売を担当できます。

情報提供は努力義務とされており、購入者から相談があった場合や必要と判断される場合には適切な情報提供を行います。

ネット販売においても購入者の状態を確認し、必要に応じて情報提供を行う体制が求められます。

第3類医薬品

第3類医薬品は、リスクが比較的低く日常的に使用されることが多い医薬品です。

薬剤師または登録販売者が販売を担当でき、情報提供の義務はありませんが購入者から相談があれば適切に対応することが求められます。

ネット販売でも、相談体制を整備し購入者の質問に対応できるようにすることが重要です。

これらの分類と販売ルールを遵守することで、消費者の安全を確保しながら一般用医薬品のネット販売を適切に行うことができます。

ネット販売(特定販売)できない医薬品

一般用医薬品の多くがネット販売可能になった一方で、医療用医薬品や要指導医薬品はネット販売が認められていません。

これらの医薬品には使用時の安全性を確保するため、特別な取り扱いが求められます。

以下では、それぞれの概要とネット販売が禁止されている理由を解説します。

医療用医薬品

医療用医薬品は、医師による診断および処方箋が必要な薬品を指します。

これらは高度な治療効果をもつ一方、副作用や誤使用のリスクも高いため、厳格な管理が必要です。

患者の症状や病歴を詳しく診断した上で、医師が適切な薬を処方する仕組みになっています。

ネット販売が禁止されている理由は、医師の診断や直接的な観察を経ないと誤用による健康被害が発生する可能性があるためです。

また、自己判断での使用が重大な健康リスクにつながる場合もあるため、ネット上での販売は禁止されています。

要指導医薬品

要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用医薬品へ移行したばかりで、安全性に関する十分なデータが蓄積されていない医薬品を指します。

また、劇薬や毒薬といった高リスクの成分を含む薬もこのカテゴリーに該当します。

これらの医薬品は、適切な使用を促すために薬剤師による対面販売が義務付けられています。

ネット販売ができない理由は、対面での情報提供が欠かせないためです。

薬剤師は購入者に対して使用方法や注意事項を直接説明し、必要に応じて服薬指導を行うことで誤使用を防ぎます。

ネット販売では薬剤師による対面での情報提供や、こうした直接的なやり取りが難しいため、要指導医薬品の販売は認められていません。

医薬品をネット販売するのに必要な許可

医薬品をネット販売するためには、法律で定められた許可と手続きが必要です。

まず、事業者は「店舗販売業許可」または「薬局開設許可」を取得しなければなりません。

これらの許可は、医薬品の安全性を確保するために販売場所や人員に関する条件を満たしていることを確認するものです。

たとえば、実店舗には薬剤師や登録販売者を配置し、消費者に適切な情報を提供する体制を整える必要があります。

さらに、医薬品をインターネットで販売する場合には、特定販売を行うことを管轄の保健所に届け出る必要があり、ネット販売を行うウェブサイトの詳細や購入者に対する情報提供や相談体制を明示することが求められます。

届出の内容には、販売する医薬品の種類(第1類、第2類、第3類医薬品)や、年齢確認の方法などが含まれます。

これにより、事業者が法令に基づき適切な運営を行うことを保証します。

また、ネット販売を始めるためには、消費者への情報提供体制や購入者確認システムの構築も不可欠です。

医薬品の誤使用や副作用リスクを最小限に抑えるために、薬剤師や登録販売者が購入者に対して適切に対応する体制を整えることが求められます。

具体的には、電話やオンラインで相談を受け付け、購入者の不安を解消する仕組みを用意することが必要です。

さらに、購入履歴の管理や個人情報保護のための適切な措置も欠かせません。

これらの許可や体制を整備することで、医薬品をネットで安全かつ法的に販売することが可能となります。

参考:

店舗販売業許可申請書 | 東京都保健医療局

薬局開設許可申請書 | 東京都保健医療局

医薬品をネット販売する際のルール・条件

医薬品のネット販売を行うためには、以下のような条件を満たす必要があります。

- 実店舗の設置

- 特定販売届出の提出

- ウェブサイトの表示要件

- 購入者の確認体制

- 情報提供の義務

- 相談窓口の設置

- 適切な配送方法の確保

これらの条件を遵守することで、ネット販売事業者は消費者の安全を確保し、法令に準拠した運営を行うことが可能となります。

実店舗の要件

医薬品をネットで販売するには、実店舗の設置が必須条件です。

ネット販売を単独で行うことは認められていません。

実店舗には、薬剤師や登録販売者を配置する必要があります。

これにより、消費者が店舗で直接相談したい場合にも対応できる体制を整えます。

また、実店舗は販売業許可を取得している必要があり、保健所の指導に従い適切に運営されていることが求められます。

インターネット販売の要件

インターネットを通じて医薬品を販売する場合、特定の要件を満たす必要があります。

販売者は特定販売届出を保健所に提出し、ウェブサイトに販売者名や所在地、薬剤師の名前を表示することが義務付けられています。

さらに、購入者が第1類医薬品などを購入する際には、年齢確認が求められます。

輸送においても、医薬品の品質が維持されるよう適切な梱包と配送が必要です。

販売時の情報提供

医薬品のネット販売では、消費者に対する情報提供が重要です。

第1類医薬品の場合、薬剤師が購入者に使用方法や注意事項を説明し、理解を確認する必要があります。

第2類および第3類医薬品では、登録販売者が必要に応じて助言を行います。

さらにネット販売では、購入者が疑問や不安を感じた場合に対応できる相談窓口を設置することが求められています。

販売記録の保存やトラブル発生時の対応策も、事業者の責任として含まれます。

参考:一般用医薬品のインターネット販売について | 厚生労働省 医薬食品局 総務課

医薬品をネット販売する方法・手順

医薬品のネット販売を開始するには、以下の手順を踏む必要があります。

以下で、各工程でのポイントを解説します。

1)薬局または店舗販売業の許可を取得

医薬品を販売するためには、実店舗の設置が必須です。

薬局開設許可または店舗販売業許可を、管轄の保健所から取得しなければなりません。

この許可を得るためには店舗の構造設備基準を満たし、薬剤師や登録販売者などの専門家が常駐していることが求められます。

また、店舗は消費者が容易に出入りできる構造であり、適切な標識の掲示や相談体制の整備が求められます。

2)ネットショップを構築

許可を取得した実店舗を基盤として、オンラインでの販売サイトを構築します。

ウェブサイトには、販売者の名称、所在地、許可番号、薬剤師や登録販売者の氏名、連絡先などの情報を明示することが義務付けられています。

さらに、購入者が安心して医薬品を購入できるよう、使用方法や注意事項、相談窓口の情報をわかりやすく掲載します。

特に第1類医薬品を取り扱う場合、購入者の年齢確認や適切な情報提供の仕組みを整備することが重要です。

3)販売・運用を開始

ネットショップの構築が完了したら、実際の販売を開始します。

販売時には購入者の使用状況や健康状態を確認し、必要に応じて薬剤師や登録販売者が適切な情報提供や指導を行います。

また、販売履歴の管理や副作用の報告体制を整備し、消費者の安全を確保することが求められます。

さらに医薬品の品質を維持するため、適切な梱包や配送方法を採用し、購入者に確実に商品を届ける体制を構築します。

医薬品のネット販売における問題点やデメリット

医薬品のネット販売は、消費者の利便性を高める一方で事業者にとってさまざまな課題を伴います。

そのなかでも特に懸念されるのが、消費者の自己判断による誤用リスクです。

ネット販売では、購入者が自ら医薬品を選択するため症状や必要性を正しく判断できない場合があります。

たとえば、同じ商品名でも異なる成分が含まれている場合や医薬品と健康食品が混同されるケースでは、誤用による健康被害のリスクが高まります。

このような誤用により、販売事業者は消費者からのクレームや健康被害への対応を迫られることがあり、ネット販売の匿名性が高いという特性が問題を引き起こす要因となります。

また、購入者が正当な目的で医薬品を購入しているかどうかを確認することが難しく、転売や乱用を目的とした不正利用や大量購入といったリスクが存在します。

これらの行為が発覚した場合、販売事業者は法的責任を問われる可能性があり、販売履歴の管理や購入者の確認が欠かせません。

また、対面販売と異なり、ネット販売では購入者に対する情報提供や相談対応が難しいという課題もあります。

消費者が医薬品の添付文書を正確に理解しないまま使用することで、副作用や誤用のリスクが高まります。

販売事業者はオンライン上での十分な情報提供や相談窓口の設置をし、消費者の疑問や不安に応える体制を整える必要があります。

これらの課題に直面するなかで、事業者は法令を遵守しつつ、消費者の安全を最優先に考えた運営を行うことが求められます。

【FAQ】医薬品のネット販売に関するよくある質問

医薬品のネット販売には、法律や規制に関する疑問がつきものです。

特に、国内外での販売条件や特定の種類の医薬品に関する取り扱いについては、正確な知識が求められます。

以下では医薬品のネット販売に関するよくある質問について、それぞれ詳しく解説します。

海外への医薬品のネット販売は可能?

日本国内から海外への医薬品のインターネット販売は、各国の規制や輸入条件に厳密に従う必要があります。

国によっては、医薬品の個人輸入が厳しく制限されている場合や、特定の成分が禁止されていることがあります。

そのため、販売者は各国の法令や規制を事前に確認し、適切な手続きを踏むことが求められます。

ジェネリック医薬品のネット販売は可能?

ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の有効成分を含む医薬品であり、一般用医薬品として分類されている場合はネット販売が可能です。

ただし販売に際しては、薬機法や関連法令に基づく許可や基準を遵守する必要があります。

具体的には、薬局開設許可や店舗販売業許可を取得し、適切な情報提供や相談体制を整備する必要があります。

医薬部外品のネット販売に必要な許可は?

医薬部外品のネット販売では、医薬品のように薬局開設許可や店舗販売業許可を取得する必要はありません。

ただし、販売業者は品質や安全性を確保し、適切な表示や広告をする責任があります。

医薬部外品は医薬品と異なり、詳細な情報提供義務はないものの効能効果を正確に伝え、消費者の誤解を防ぐための商品説明が求められます。

化粧品に比べて成分規制が厳しいため品質管理の徹底が重要ですが、医薬品と比べると販売体制の負担が軽減される点が特徴です。

参考:医薬部外品・化粧品の販売について | 枚方市ホームページ

医薬品のネット販売は専門家のサポートで進めるのが安心

医薬品のネット販売は、消費者の利便性を向上させるビジネスチャンスである一方、法令遵守や安全性確保の観点から高度な知識と管理が求められます。

医薬品販売には薬機法をはじめとする複雑な規制が存在し、実店舗の要件や情報提供の義務、特定販売届出の提出など、多くの条件を満たす必要があります。

これらを独力で対応するのは簡単ではありません。

しかし、そのような場合は、専門家のサポートを受けることで許可取得や届出の手続き、販売体制の構築における課題をスムーズに解決することが可能です。

また、消費者に対する適切な情報提供の方法や、トラブル発生時の対応策についても具体的なアドバイスを受けられるため、安心して運営を進められます。

さらに、最新の法改正やガイドラインに基づいた対応を確実に行うことができ、法的リスクを回避することにもつながります。

ネット販売においては、信頼性を高めるための正確な情報提供や、消費者との信頼関係の構築が成功の鍵を握ります。

これを実現するためにも、専門家の支援を活用することで安全かつ効率的な医薬品販売を目指すことが重要です。

ECのミカタでは、医薬品販売のサポートに関して豊富な実績を持つ企業を紹介しています。お気軽にご相談ください。