ヤマト運輸が海上輸送でも韓国から最短4日、中国から最短5日でお届け! 安くスピーディーな“越境EC”で国内の競合に

ヤマト運輸株式会社が2024年1月から、韓国・中国の越境EC事業者が利用できる日本向け海上小口輸送サービスの提供を開始した。フェリーなどによる海上輸送と、輸入通関・保税手続きを円滑に行える新技術のシステム構築により、低コストかつスピーディー、そして確実に購入者へ商品を届けることができるという。

ポイントは「日本に向けて販売する海外事業者向け」であること。海外の事業者から購入しても、ヤマト運輸が扱うとなれば消費者の信頼性は高くなる。つまり、国内のEC事業者にとっては「ライバルの動向としてもチェックしておきたい」サービスと言える。ヤマト運輸の担当者に話を聞いた。

越境ECと意識せず購入しているほど、日本の消費者に定着

2021年の世界の越境EC市場規模は7,850億USドルと推計され、2030年には7兆9380億USドルにまで拡大する(平均成長率約 26.2%)と予測されている(出典:経済産業省「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」)。

日本でもSNSの普及やSHEIN、Temu、Qoo10などの安価で手に入りやすいECモールの出現により、中国・韓国からの越境EC需要は毎年増加している。

「特に伸びているのが若年層の利用で、アパレルやコスメなどが圧倒的に多いですね。以前は、“国内では手に入らないので、海外から取り寄せる”という感覚でしたが、最近は“安くてデザインがいいから買ってみたら海外通販サイトだった”、というように越境ECと意識せずに購入されている場合も増えています」(ヤマト運輸 グローバルロジスティクス部 国際エクスプレスオペレーション課 課長 四柳愛氏)

海外から日本への越境ECにおける輸送方法は、これまでは航空輸送が主流だった。航空輸送の場合、積載されている貨物の明細書などを利用した簡易的な輸入申告手続き「マニフェスト通関」が適用されている。しかしコロナ禍で飛行機の便数が激減したことを機に、ヤマト運輸では海上輸送に着目。

海上輸送は大量輸送でき、輸送コストと温室効果ガス排出量を抑えることは想定しやすいが、輸送に時間がかかるイメージが強い。

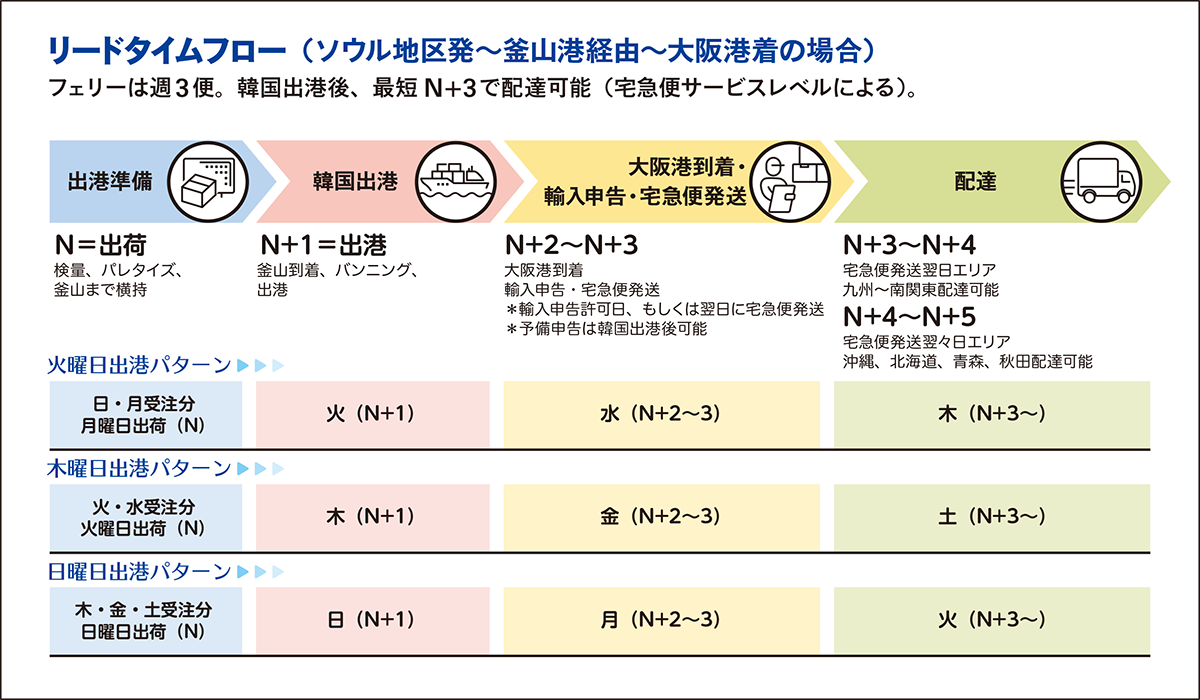

韓国から最短4日、中国から最短5日で荷物が到着

海上輸送で越境ECの荷物を輸送する時に使用するシステムは、小口貨物の輸出入通関・保税システムの開発で多くの実績を持つ株式会社リバティコム(本社:東京都豊島区)と共同で開発した。それが「OBOS(オーボス:Ocean B2C Operating System)」(特許取得済)であり、OBOSを活用することで、短時間で大量の小口貨物でも、通関・保税手続きがスピーディーに行えるようになった。

このシステムの活用によりフェリーを利用した場合、韓国からは最短4日、中国からは最短5日で日本の購入者に届けることができEC事業者は販売機会の拡大につながる。

越境ECは1つのコンテナで何万個単位のデータ照会が必要だった!? OBOSとは

特許を取得したというOBOSは、どこが画期的なのか。

BtoB(企業間貿易)で、大量の貨物を海上輸送で輸入する場合、40フィートまたは20フィートのコンテナを1件分として通関を行う(荷主がコンテナを1本丸々借り切るフルコンテナの場合)。しかし、BtoC(個人輸入型の越境EC)では、荷物1個につき1件分として通関作業が必要になる。コンテナの中に何万個も荷物が入っていて、一つずつ通関書類を作成しなければならない。たくさんの通関書類を作成するのは手間も時間もかかり、これまでは対応が難しかったのだ。それが、OBOSを利用することで航空輸送と変わらないスピードで通関書類の作成や申告ができるようになった。

「海上輸送でBtoC通関をしようとすると、1つのコンテナで何万個単位の通関件数になります。この大量の発送データを通関用のデータにマッチングさせていくのが非常に難しかったのです」(ヤマト運輸 グローバルロジスティクス部 国際エクスプレスオペレーション課 係長 山中博氏)

海外から出港後、OBOSでまずBL(船荷証券)単位の船荷情報を「BtoC通関単位のデータ」に自動的に仕分ける。その際、韓国・中国の国内で荷物に貼付した「宅急便の送り状番号」と「BtoC通関単位のデータ」を紐付ける。これにより、送り状番号を貼った荷物と、通関データのマッチングが可能になるのだという。

その後、自動計算機能などを用い税関申告用データを自動で作成。航空輸送と同等の輸入通関の業務効率化を実現する。さらに通関・保税運用業務と、国内宅急便発送業務を同一システム内で完結させているので、日本到着後の宅急便配送もスムーズだ。

「基本的には海外の越境EC事業者向けのサービスですが、購入者に配送するのは、なじみのあるヤマト運輸なので安心して購入できるという意味で、利用者にもメリットが大きいサービスだと考えています」(四柳氏)

サービスを利用しているのは、こんな越境EC事業者

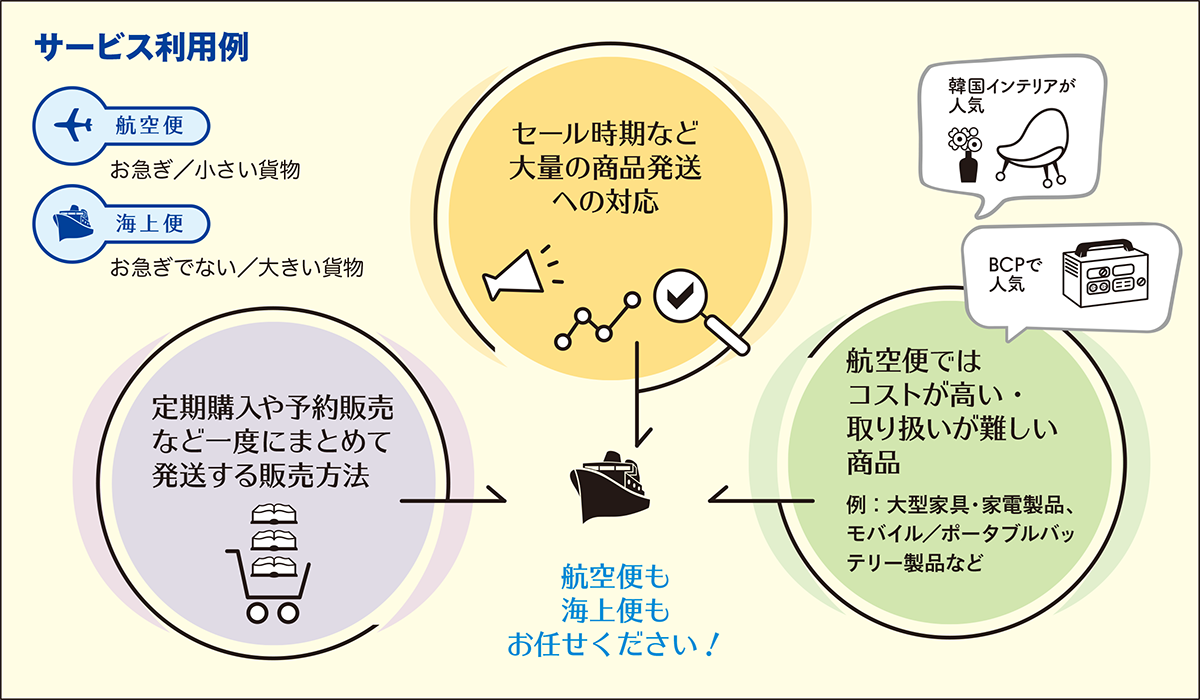

今のところ問い合わせが多いのは、セール時期など大量の商品発送への対応が必要な場合や、定期購入や予約販売など一度にまとめて発送する販売方法をとっている企業、航空輸送ではコストが高かったり取り扱いが難しかったりする商材(大型家具・家電製品、モバイル/ポータブルバッテリー製品など)を扱っている企業だ。特に最近は安くてデザインのいい韓国家具の人気が高く、オファーが増えているという。

「急ぎの荷物は航空輸送、それほど急がない荷物は海上輸送。東日本向けは航空輸送、西日本向けはフェリー輸送。『エコ配送としての海上輸送のオプション化』など、EC事業者あるいは購入者が使い分ける時代になると思っています」(ヤマト運輸 グローバルロジスティクス部 国際エクスプレス営業課 スーパーバイザー 平田悠氏)

サービス利用例

サービス利用例

なお日本企業が海外への販売を考えている場合は「国際宅急便」というサービスを利用できる。北米、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、中近東、中南米、アフリカなど、世界200を超える国と地域に、サンプルや商品を送ることができ、シンプルなパッケージ料金が魅力だ。取り扱う荷物は各国の輸出入制限が適用されるが、ヤマト運輸のHP上で輸送条件を入力すると、ヤマトグループが提供する国際輸送サービスの中から適した輸送方法を知ることができる。

「海外の越境EC事業者の動向を知らない」危うさ

日本のEC事業者は自分たちの売り先を探すことには熱心だが、自分たちの競合になり得る海外の越境ECの動向に関心が薄い傾向がある。

「日本のEC事業者の皆さんも、日本に商品を発送している中国や韓国の越境EC事業者がどのような方法で業績を伸ばしているのか、アンテナを張っておいていただくと良いと思います。近い将来、競合になる可能性が高いことを考え、売り先だけでなく海外の事業者動向も含めた積極的な情報収集が必要です」(四柳氏)

今後の越境ECでは、大量輸送サービスの必要性が高まりが予想されている。そんな中、海外の越境EC事業者に有利な新サービスがスタートし、より購入者が気軽に購入できるようになったので、日本のEC事業者には大きな脅威となり得る。日本国内だけでなく、海外から日本への越境ECサービスについても、視野にいれておく必要がありそうだ。