Anker マイレージプログラムとOMO施策~直撃取材後編

(左から)アンカー・ジャパン株式会社 ダイレクト戦略事業部 菅野将貴氏、マーケティング本部 ブランドコミュニケーションチーム 瀬長将氏(撮影:三浦晃一)

(左から)アンカー・ジャパン株式会社 ダイレクト戦略事業部 菅野将貴氏、マーケティング本部 ブランドコミュニケーションチーム 瀬長将氏(撮影:三浦晃一)

Ankerグループと言えばモバイル充電ブランドの「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、ロボット掃除機がヒット中のスマートホームブランド「Eufy」、プロジェクターブランド「Nebula」など、年々ブランドや製品カテゴリを拡大し、世界で成功を収めるグローバル企業だ。なかでも日本での売上は大きく、その成長はアンカー・ジャパン株式会社(本社:東京・千代田区、代表取締役CEO:猿渡歩)が「顧客関係の充実」を図ってきたからと言える。

同社ダイレクト戦略事業部で自社EC事業を担当する菅野将貴氏と、ブランドコミュニケーションチームでCRM等を担当する 瀬長将氏への直撃取材の後編は、会員サービスの詳細やOMO(Online Merges with Offline)施策について聞いた。顧客満足度を高め自社サイトにもっと集客をと考えているEC事業者は、ぜひ今後のヒントにしてほしい。

▶前編はこちら

マイレージプログラムはなぜ誕生したか

──Anker Japan公式オンラインストア (以下公式サイト) /Anker Storeの会員プログラムを2024年7月3日より「Anker マイレージプログラム」としてリニューアルしたとうかがっています。本プログラムをリニューアルするにいたった背景や経緯について教えてください。

瀬長将氏(以下敬称略)2024年9月時点で直営店「Anker Store」は、都市部を中心に全国で27店舗展開し、家電量販店でも製品販売を行っています。大型製品の展開が増えるにつれて、「店舗で実物を確認したい」とオフラインで製品購入を検討するお客様からの声を多く頂くようになりました。こういった声を受けて、いかにオンオフ関係なくチャネルをつなぎ、購入体験を高めていくかが大きな課題でした。

また以前は、ポイントプログラムとして会員向けにサービスを展開していたのですが、年間で5万円(税込)以上を公式サイトで購入すれば、最上位のゴールド会員にランクアップする設計でした。そのため、高価格製品をご購入いただく場合、お客様によっては1回の購入でゴールド会員にランクアップすることも。公式サイトを選んでいただくお客様が増えたことは喜ばしいことですが、会員ランクがLTV(顧客生涯価値)と結びつかないケースが増えてきたことの課題もありました。

こうした事業や製品ポートフォリオの変化がある中、お客様の属性や、Anker Storeを含めた実際の買物履歴に基づく定量データも踏まえ、会員プログラムのリニューアルに踏み切りました。

防災の観点から人気のポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」は1台で139,900円(税込)

防災の観点から人気のポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」は1台で139,900円(税込)

「Ankerグループ製品を好きな方がより公式サイトで還元を受けられる」という状態が理想

──どういう方が実際に会員になっていますか。

瀬長 会員登録をするだけで+6カ月の保証期間がプレゼントされるため、外部ECサイトで購入した上で、保証期間の観点で会員登録してくださるお客様が一定数いらっしゃると思います。また、高価格製品については、公式サイトで買うほうが安心と考えるお客様が増えてきています。あとは本当にAnkerグループ製品が好きで公式サイトで買ってくださる方。この3パターンがあると思っています。

菅野将貴氏(以下敬称略) これまでは購入いただいているお客様の中が単発で購入いただいているのか、それともコアファンなのか判断しづらい面があったため、今回はアクションをベースにしたマイルの付与を行っています。

──アクションというのは……。

菅野 会員登録だけでなく製品のお気に入り登録や店舗に来店してチェックインする、といったアクションに対してマイルを付与しています。公式サイトで購入していなくても、Ankerグループ製品のファンでいてくださる方を可視化するという意味で、うまくリニューアルできたと考えています。

いうなれば、「Ankerを好きな方がより公式サイトで還元を受けられる」状態が理想。そういう雰囲気を作るための土壌造りを今頑張っているところです。

瀬長 直営店に来てくださった方に公式サイトも見てもらいたいという思いや、オンラインで製品を購入いただいた方にも、直営店である「Anker Store」にお越しいただいて製品を実際に手にとって見ていただきたい思いもあります。

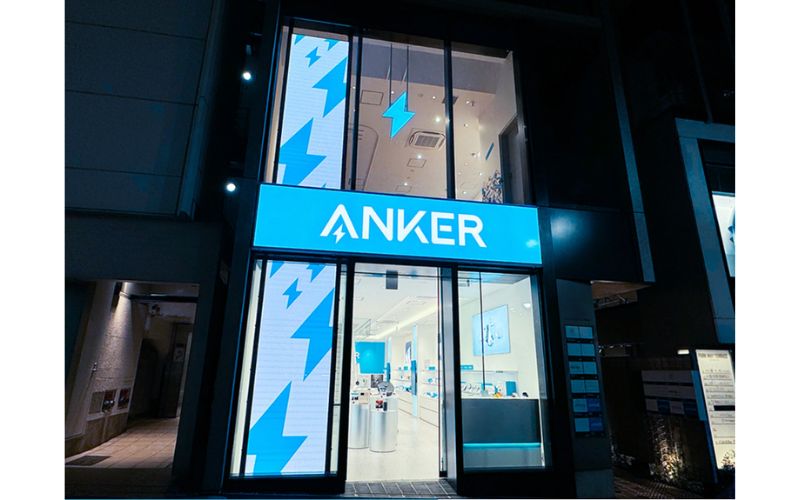

実店舗とオンラインをうまく融合させる必要があったという。写真は「Anker Store 渋谷」

実店舗とオンラインをうまく融合させる必要があったという。写真は「Anker Store 渋谷」

公式だからこそ、ECモール以上に「とにかく買いやすい」動線づくり

──なぜ実店舗への誘導が施策になるのでしょうか。

瀬長 実店舗に来ていただくことでお客様ご自身も製品だけでなく、アンカー・ジャパンという会社への愛着が高まるでしょうし、お客様ご自身がより買いやすい場所を選択できるという点が1つの鍵を握ると思っています。

菅野 もう一つは、チャネルによって購買傾向が違うという点ですね。Amazonと弊社の公式サイトで買われている製品には違いがあり、Amazonは低価格がメイン、公式サイトは高価格帯の製品、実店舗ではスペックが多岐にわたる製品を実際に見て触って判断したいお客様がいらっしゃるなど、チャネルごとに特徴があります。OMOで実店舗とオンラインのデータを統合することで、オンライン /オフラインそれぞれの顧客の関連性や傾向がよりわかるようになります。

──サイトリニューアルにおいてUI、UXにはどのように気を配りましたか。

菅野 当たり前のことかもしれませんがお客様にとって買いやすいことと、複数あるブランドの世界観を崩さないことを特に重視しました。製品ポートフォリオがより多角化するなかで、より幅広いニーズを持ったお客様がサイトに訪問していたことや、製品を購入する最終的なタッチポイントとして公式サイトを選ぶお客様が多い傾向にあったことがリニューアルの背景です。ある程度製品知識を得ており、かつ購入意欲が高いお客様に対して、いかに迷わずに購入まで進めるかといった、よりECプラットフォームに近い視点での導線設計を行いました。

例えばトップページでは新製品やシーズンやタイミングに合わせたカテゴリを並べて欲しい製品にたどり着きやすくするとか、キーワードでの検索機能の改善など。絞り込みの方法もお客様へのヒアリングを参考により使いやすいよう製品カテゴリごとに配慮して改善しています。

また広告集客は引き続き重要なタッチポイントなので、ブランド戦略チームと共同でランディングページをよりブランドや製品ごとの魅力を高めたページにするなど、ターゲットに合わせた製品訴求は引き続き強化しています。

(撮影:三浦晃一)

(撮影:三浦晃一)

FBAの運用で在庫確保から出荷までスムーズ 一方で高度なカスタマイズ対応には課題

──これだけ多くのチャネルで展開されていると、在庫管理が大変ではと感じるのですが、どのように対策されていますか。

菅野 AmazonのFBA(フルフィルメント by Amazon)で在庫運用しているので、Amazonの倉庫に在庫を確保すれば公式サイトでも販売できます。在庫の入庫から出荷、配送までのオペレーションはAmazonに委ねられているという点が、スモールチームであっても運用できているポイントと思っています。

ただ、現状のマルチチャネル配送のシステムでは細かく柔軟なカスタマイズができないので、配送日の指定やギフトラッピングのようなより高度なカスタマイズをしたい場合は倉庫を変えるなど、他のオペレーションを考える必要があるかなと思っています。

例えば、Ankerギフトというサービスや、そもそもFBAでは出荷が難しい大型製品があり、要所で倉庫を切り分けて運用しています。大型製品はオフライン店舗用の倉庫から出荷指示を出せるようシステム連携しています。

今後EC事業において必要だと思うこと

──幅広く販売戦略についてお話しいただき、ありがとうございます。最後に、EC事業において必要と考えていること、今後の展望などをお聞かせください。

菅野 正直、スタート地点という感じです。自社ECサイトとしては、ベースが整ってようやくお客様が可視化されてきたところなので、さらなるファンづくりを頑張っていきたいです。

「Ankerが好きだから公式サイトで買いたい」というお客さんを増やしていきたい思いが、大前提としてあります。一方で、公式サイトで製品情報をキャッチしたうえで、モールでご購入くださるのも、もちろん歓迎です。その過程をできるだけシンプルかつお客様がわかりやすい状態にするという点が、この公式サイト事業において我々が大事にしているポイントです。

瀬長 それから、インハウスで全てやっていまして、組織を増強していきたいと思っているので、中途採用の募集を行っております。ぜひ、応募をお待ちしています(笑)。

──意外と、そういう横の展開も多い業界ですからね。読者にも響くと思います(笑)。

(撮影:三浦晃一)

(撮影:三浦晃一)