【アパレルEC】消費者の購入失敗体験から見えた「顧客離脱を防ぐ施策」とは FORCE-R調査

EC市場における顧客獲得の難度が上昇する中、せっかく購入してくれたユーザーに「失敗した」と感じさせることは、事業者にとって何としても避けたい事態。にもかかわらず、FORCE-R株式会社の調査によれば消費者の実に9割が「オンラインショップで購入した商品について、失敗したと感じたことがある」という。

同社による消費者調査をECのミカタで先行公開するリサーチ企画の第5回は、「オンラインショッピングの失敗経験に関するアンケート」から、“失敗した経験があるジャンル”として最も多くの人が挙げた【ファッション・アパレル】を深掘り。FORCE-Rの日比野陽介氏に調査結果の分析と、そこから見えた顧客の“失敗体験”を減らすための施策を聞いた。

●これまでのリサーチ企画はこちら 第1回/第2回/第3回/第4回

調査概要

■調査内容:「オンラインショッピング」の失敗経験に関するアンケート。消費者のオンラインショップでの購入を失敗した影響によって起こる行動調査

■調査期間:2024年2月22日~2月23日

■調査対象:オンラインショップでのアパレル商品の購入において失敗経験がある20代~60代のユーザー/620名(20代:90名、30代:230名、40代:200名、50代:80名、60代以上:20名)

■調査方法:インターネット調査

■対象選定方法:アンケートをもとに、所定の条件に合致する対象者を抽出

■調査主体: FORCE-R株式会社

※本調査はFORCE-RによるEC支援サービス「Commerce INSIGHT」で実施したアンケート調査の一部

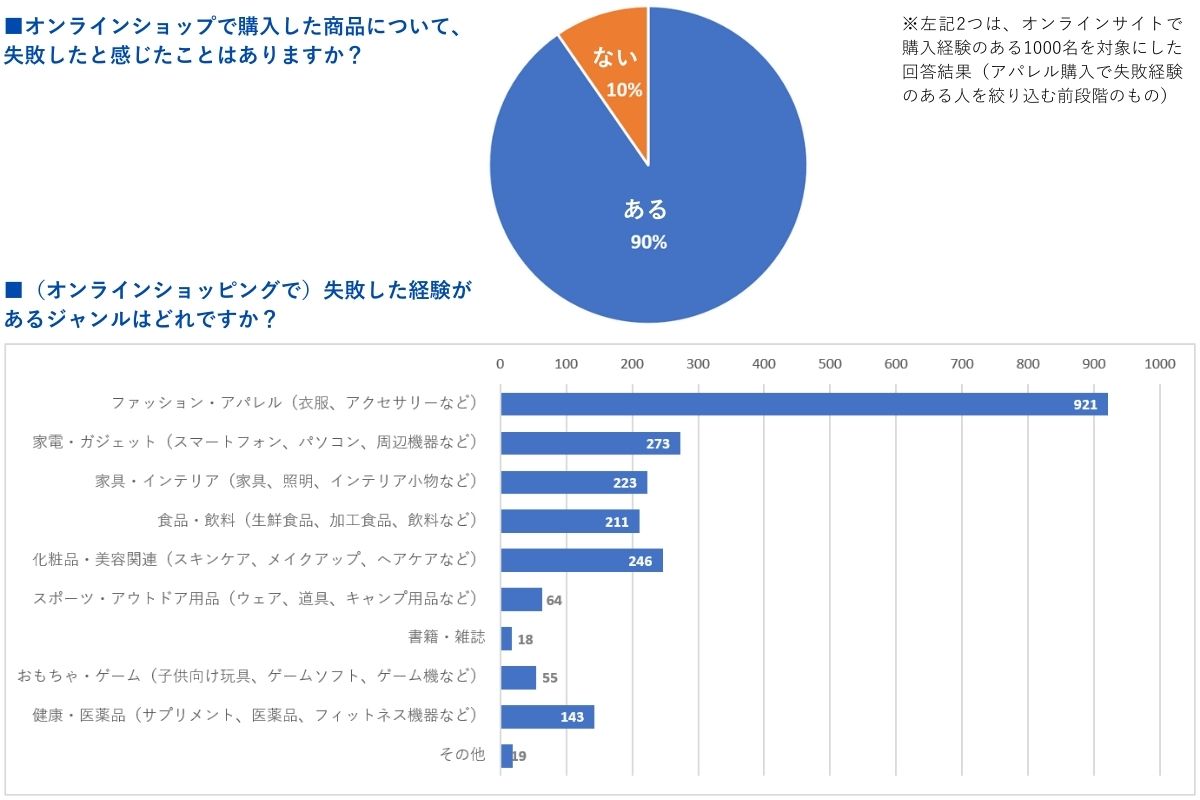

ECでの購入で「失敗した経験がある」人は9割

まず調査の前段階として、オンラインショップでの購入経験がある1000名を対象に、購入した商品について「失敗したと感じた経験」の有無を尋ねると、90%の人が「ある」と回答。さらに「失敗した」ジャンルを聞いたところ、「ファッション・アパレル(衣服・アクセサリーなど)」が、他ジャンルに比べて圧倒的に多いという結果となった。

※本記事内のグラフ提供:FORCE-R株式会社

※本記事内のグラフ提供:FORCE-R株式会社

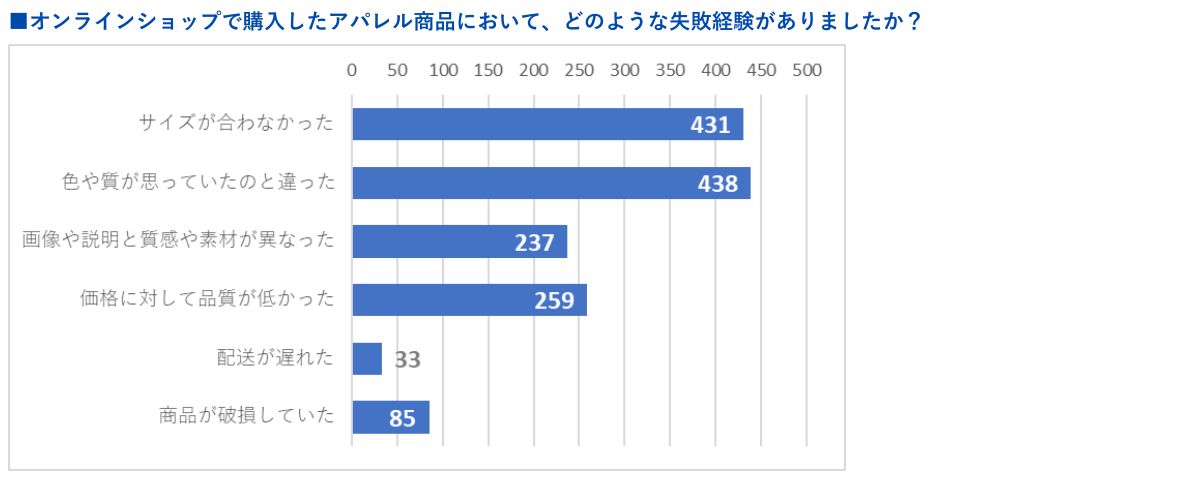

「ファッション・アパレルの購入で失敗経験がある」と回答した620人を対象に失敗した内容を聞くと、約7割が「サイズが合わなかった」と「色や質が思っていたのと違った」を挙げた。この結果に対して日比野氏は、「ファッション・アパレルの商品なので『サイズが合わなかった』や『色や質に対するイメージの違い』という回答内容は想像していましたが、620人中約70%の方が失敗を経験している実情に驚きました」と、その割合の高さを指摘する。

これらを踏まえて、同氏は消費者の「失敗体験」を未然に防ぐアイデアを提案する。

「まずは『サイズ』に関して。(すでに多くの店舗で実施していると思いますが)モデル着用イメージを掲載する際に、体形の異なるモデルを起用して複数パターンの画像を準備することにより、“購入者とのイメージのギャップ”をなるべくなくすようにしましょう。さらにモデルの身長や体格といった数値化できるものをできる限り記載すると良いと思います。また、「unisize(※1)」などのサイズレコメンドツールも導入すれば、ユーザーは両方の情報を見て判断できるようになるため、サイズに対するギャップは埋まると思います。

商品によっては『Mサイズ』という表記でも若干サイズが違うものもあると思うので、モデルが着用した際の感想などもあると良いでしょう。さらに画像に関しては、前面からの画像だけではなく、後ろ姿もあるとなお良いと考えます。

また、レビューを用いてギャップを埋めることも可能です。購入していただいた方に、年代・体型といった情報も記載いただいたレビューをお願いして投稿いただくことで、(サイトに)サイズや着用感の情報が増えるので、自身の店舗で情報が足りていないと感じた場合はレビューの強化をおすすめします」。

※1:「unisize(ユニサイズ)」 は、株式会社メイキップが提供するアパレルECサイト向けサイズレコメンドエンジン

失敗と感じた後、消費者はどのような行動をとるのか? 「返品・返金対応」は約35%

では、ECで購入したアパレル商品に対して「失敗した」と感じた消費者は、その後どのような行動をとるのだろうか。

まず、最も多かったのは「返品・返金の対応をした」の約35%で、「交換などの問い合わせをした(10%)」を加えると約45%が店舗に連絡して対応を依頼していることになる。これが事業者にもたらすマイナス面について、日比野氏は以下のように話す。

「返品や交換の問い合わせにはスタッフが対応しなければならなくなります。なるべくユーザーとのギャップがないよう情報をしっかり伝えることが、その後の自分たちの対応業務の軽減にもつながりますので、問い合わせが多い店舗は情報を見直しましょう」

また、諦めて使用している人(約26%)や、売る・譲る(約11%)、捨てる(約4%)という風に自身で解決している消費者も多いが、彼らが再び購入してくれる可能性は低いだろう。さらに、今回の調査では少数ではあったものの「マイナスのレビューを書いた」という回答も。ネガティブなレビューはサイト・商品のイメージダウンを招き、その他の売上にも響きかねない。

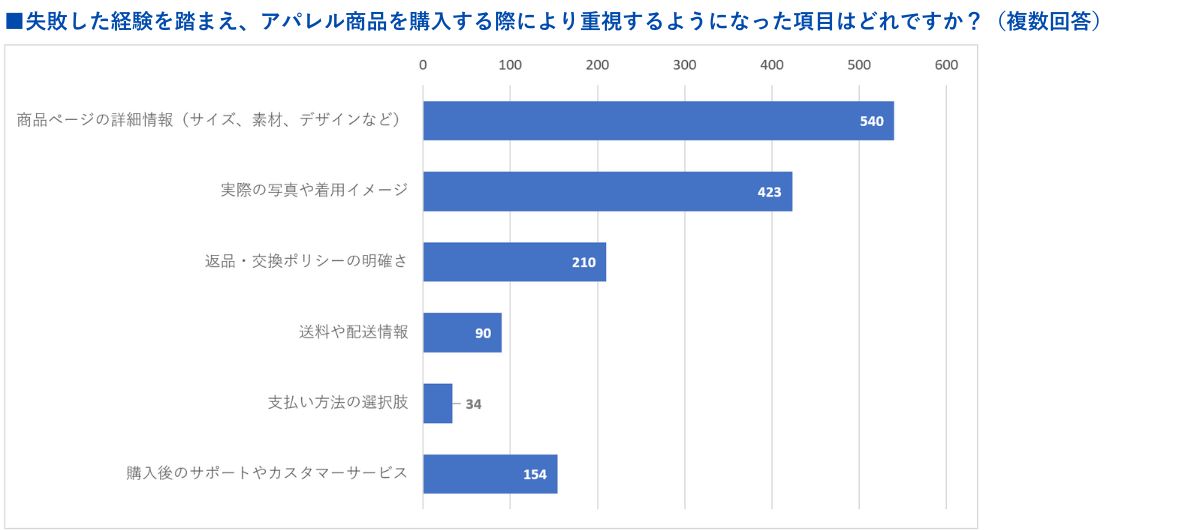

“失敗経験後”は重視する情報に変化!? 返品・交換ポリシーの重要性

最後の質問は、失敗経験を踏まえて、オンラインショップでアパレル商品を購入する際に「今まで以上に重視して確認するようになった項目」について。回答のトップは「商品ページの詳細情報(サイズ、素材、デザインなど)」で約87%。次いで「実際の写真や着用イメージ(約69%)」「返品・交換ポリシーの明確さ(約34%)」となった。失敗した経験の“裏返し”と言えるこの結果の中でも、日比野氏は特に「返品・交換」に着目する。

「返品・交換ポリシーのページはどの店舗にも存在するとは思いますが、ユーザーが安心して購入できる内容になっているか確認してみてください。返品方法などの表記が不明確な場合、購入をためらう可能性があります。特に“どのような場合に返品不可”なのかをしっかり書くことで、事業者側、ユーザー側お互いのためになると考えます。【届いたらすぐにタグを切らずに、サイズを確認しましょう】といった促しを明記するのも良いと思います。

また、実際に返品や交換になった際の送料もユーザーが気にする点なので、例えば、返品であればユーザー負担、交換であれば店舗負担といったように、わかりやすく明記しましょう。返品方法や問い合わせ方法をはっきりと明記することで、事業者側が要する対応も削減できる可能性があります。

返品されるのは望ましいことではないですが、返品ポリシーがわかりにくいとユーザーが購入を躊躇し、販売機会を失う可能性があります。わかりやすく明記したうえで、返品されないように商品ページの情報やレビューでユーザーとのギャップを埋めていきましょう」。

消費者とのギャップを埋め、売上アップを目指す

多くの消費者がオンラインショップでの失敗経験を持っていることが明らかになった今回の調査。特にアパレルECでは、実物を手に取れない・試着できないためにユーザーとの認識のギャップが発生するケースが多いようだ。

日比野氏は、レビューの活用や返品ポリシーの見直し・改善を勧めつつ、「サイズ違いなどの対応がゼロになることは難しいと思いますが、なるべく販売後の対応にリソースが割かれないよう準備をすることも今後の売上増につながると思います」とまとめた。

厚手のアウターから春・夏ものに切り替わるこの時期。ファッション・アパレル商材を扱っているEC事業者は、調査結果で示された消費者マインドをつかみ、今後の取り組みに役立てほしい。