来期の戦略立案向け/マーケターの内製化でさらに売上を伸ばす【グロースX セミナーレポート】

デジタル施策の量が増加する中、マーケティングの要である「顧客理解」に十分な時間を割けていない企業が増えている。さらに人材不足が叫ばれる昨今、マーケティング人材の採用・育成に苦戦している企業も多い。株式会社グロースX 執行役員 松本健太郎氏は「社内に共通言語が浸透している状態を作り、施策実行時間を最大化することが成果につながる」と語る。

今回はECのミカタ主催のオンラインカンファレンス「2024年のEC業界を総復習する2日間」から、松本氏によるセッション「来期の戦略立案向け/マーケターの内製化でさらに売上を伸ばす」の要点をレポートする。

2024年に「変わったこと」:マーケティングに対する誤解

セッション冒頭で松本氏は、2024年のマーケティングを取り巻く環境について「変わったこと」「変わらなかったこと」の2つの視点から分析。まずは「変わったこと」として「マーケティングに対する誤解の変化」を挙げた。

「長年、日本では『マーケティング=広告宣伝』『アイデアマンやクリエイティブが得意な部署が担当する仕事』といった誤解がありました。しかし、D2C(Direct to Consumer)の浸透のおかげもあり、『顧客起点で考えること』『顧客体験を向上させること』『売上や収益を高めるための全業務』が広い意味でマーケティングと捉えられるようになっています。自社の顧客や商品・サービスを理解することは、マーケティング部門や広告宣伝部門だけでなく、事業部やDX推進、営業など顧客とのタッチポイントを持つさまざまな人々にとっても極めて重要であるという認識が広まりました」(松本氏)。

2024年に「変わらなかったこと」:デジタル施策の増加

一方、依然として変わっていないこととして、松本氏は「デジタル施策の増加」を挙げ、本当に大事な「顧客理解」に十分な時間が割けていない企業が多いことを指摘した。

「本来はお客様の声に耳を傾け、お客様が自社の商品・サービスを購入する理由を理解した上で、最適な施策を実行することが理想です。ところが、実際には施策のHOWや細かなTIPSへのキャッチアップに時間を取られすぎていて、顧客理解に時間を割けていない状況は、2024年も大きく変わりませんでした。HOWの学習に偏り、マーケティングのベースである顧客理解に時間が割けないことはマーケティング人材不足も助長しています(松本氏)。

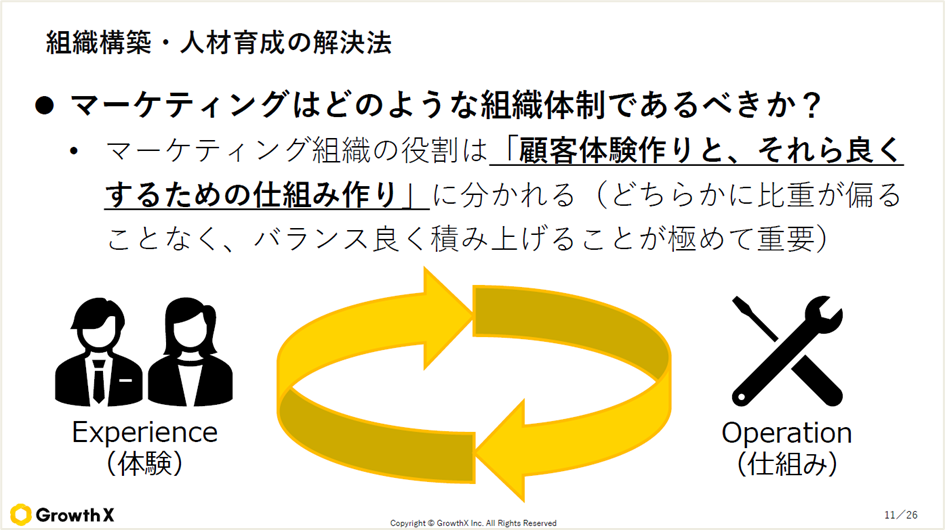

カギは「エクスペリエンス」と「オペレーション」のバランス

このような状況を打破するために、松本氏は組織構築と人材育成の解決策として、「エクスペリエンス」と「オペレーション」のバランスの重要性を強調する。

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

「マーケティング組織は、顧客体験を作る『エクスペリエンス』と、その体験を良くするための仕組みを構築する『オペレーション』の両輪がそろって初めて機能します。エクスペリエンスばかりに偏ったチームではPDCAサイクルが回らず、CPAの高騰やLTVの低下が生じます」と松本氏は語る。

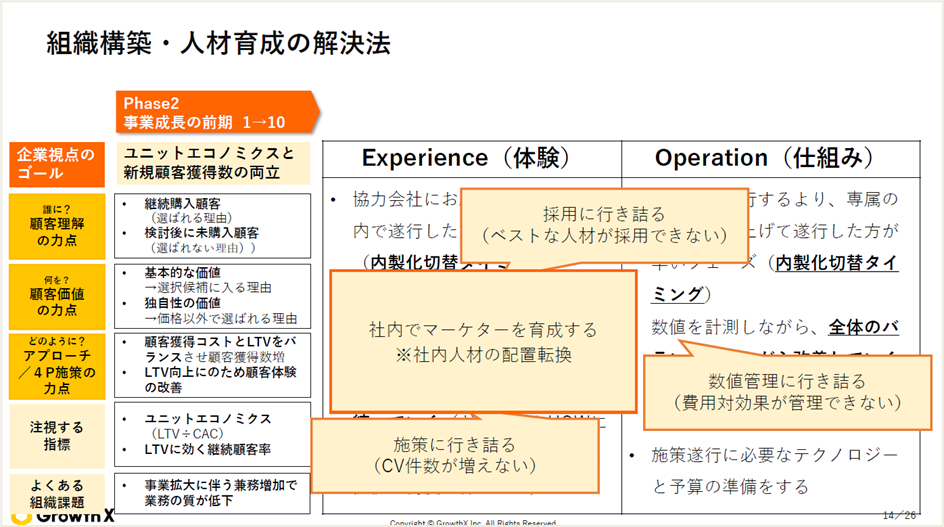

マーケティング組織が直面する課題は、事業のフェーズによって異なり、特にマーケティングの悩みが顕在化するのが、PMF(Product Market Fit)後、ユニットエコノミクスと新規顧客獲得を両立させる段階だという。

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

「この局面で多くの企業が直面する課題として、内製化に切り替える必要があるにもかかわらず、なかなか人材が見つからない(採用の行き詰まり)、事業規模拡大のためにコンバージョン件数を増やしたいのに、効果的な施策を練ることができない(施策の行き詰まり)、数値を計測し、全体のバランスを見ながらの改善がうまくいかない(数値管理の行き詰まり)などがあります」(松本氏)。

施策実行の時間を最大化する「共通言語」の重要性

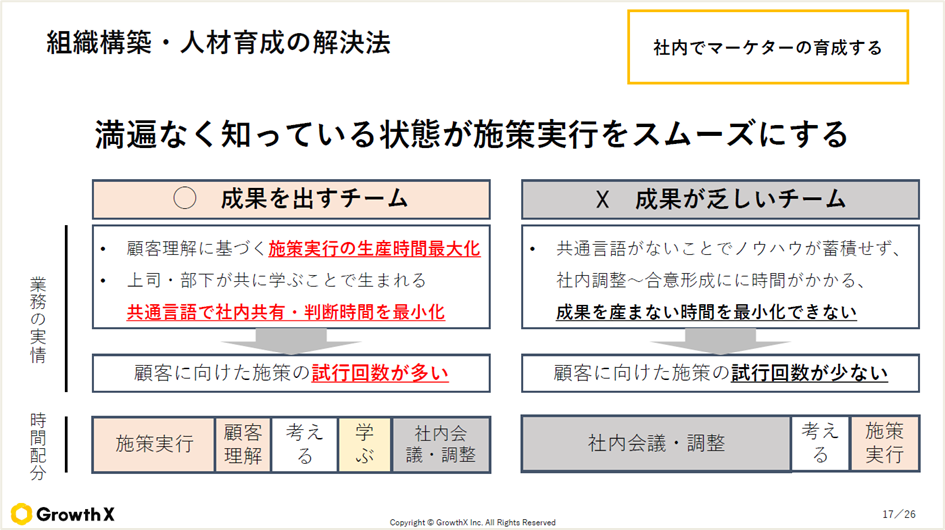

こうした課題に対応するためには、満遍なく何でも知っている人材が多く在籍して「共通言語」が広く浸透している状態が必要だという。

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社グロースX(カンファレンス登壇資料より)

「結局のところ、外部から人材を連れてくるだけでは限界があり、それはPMF後のユニットエコノミクスと新規顧客獲得数を両立する段階で顕著になります。日常のオペレーションを回し、経験を積み重ねていくという点においては、満遍なく何でも知っている人材が多く在籍していることが非常に重要になります。

つまりは『共通言語が浸透している状態を作る』ことが大事なのです。成果を出すチームとそうでないチームの違いは、お客様に対する施策の試行回数が多いか少ないかに尽きます。成果が出ていないチームは、社内調整、社内会議、教育などに時間を取られてしまい、試行回数が少なくなっているのです。施策実行時間を最大化するためには、社内全員がマーケティングの基本を理解し、共通言語を持つことが重要です。野球で例えるなら『ノーアウト一塁の場面ではどうすべきか』というベーシックの部分で共通認識があれば、社内調整や説明のコストを削減し、施策をスムーズに進めることができます」(松本氏)。

「忙しい」からこそ人材育成に投資を

セッションの最後に、松本氏は改めて人材育成の重要性に言及し「忙しい企業こそ人材育成に投資するべき」と強調した。

「多くの企業から『人材育成が大事なのはわかるが、忙しい』という声を聞きます。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、皆様が忙しい理由は、人材育成に時間を投資していないからではないでしょうか。育成投資をしなければ何カ月経っても忙しいままですし、パフォーマンスが改善することはありません。反対に、人材育成をすると数カ月後には必ずパフォーマンスが上がり、以降は複利で効果を発揮します。アウトプットの質と量が飛躍的に改善するので、忙しさも軽減されます」(松本氏)。

人材育成への投資は、短期的には負担に感じられるかもしれないが、中長期的に組織のパフォーマンスを向上するために避けては通れない。移り変わりの激しいEC業界において、社内の共通言語を育み、組織全体のマーケティング力を底上げすることは、変化に強い組織作りにもつながるのではないだろうか。

龍谷大学法学部卒業後、エンジニア業務に従事。データサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院でリスキリング。その後、消費者インサイト等の業務に携わり、2023年1月にグロースXへジョイン。政治、経済、文化など、さまざまなデータをデジタル化し分析することを得意とし、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌にも登場している。主な著書に『人は悪魔に熱狂する 悪と欲望の行動経済学』(毎日新聞出版)、『なぜ「つい買ってしまう」のか? 「人を動かす隠れた心理」の見つけ方』(光文社)など。