ヤマト運輸、EV導入で見えてきた課題とは? 脱炭素の取り組みとビジョン

(写真左)ヤマト運輸株式会社 常務執行役員 グリーンイノベーション開発 統括 福田靖氏、(写真右)同社 グリーンイノベーション開発部 部長 上野公氏

(写真左)ヤマト運輸株式会社 常務執行役員 グリーンイノベーション開発 統括 福田靖氏、(写真右)同社 グリーンイノベーション開発部 部長 上野公氏

2025年6月23日、ヤマト運輸株式会社(以下、ヤマト)が「サステナビリティ(環境)に関する記者説明会」を開催。同社の脱炭素に向けた取り組みや、政府が掲げる「2030年度において、2013年度比で温室効果ガス排出量46%削減する(※1)」という目標に対して進めている施策、将来のビジョンなどを発表した。

ヤマトはEV(電気自動車)の導入や電力使用の最適化、関連するパートナー企業とともに取り組む「カーボンニュートラル配送」などを、官民連携も交えながら多角的に推し進めている。発表会には同社 常務執行役員 グリーンイノベーション開発 統括の福田靖氏と、グリーンイノベーション開発部 部長の上野公氏が登壇した。

積極的なEV化で課題も顕在化

政府が示す産業部門別の脱炭素目標の中で、物流業界(運輸部門)の2030年度の温室効果ガス排出量削減目標は2013年度比で35%とされている(※1)。それに合わせてヤマト運輸でも2020年から2030年の間に48%の削減目標を掲げ、他社に先んじてEVの導入や再生可能エネルギー由来電力(再エネ電力)の活用を行っている。

2022年からは経済産業省が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と進める「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」にヤマトの2事業が採択されるなど、政府と連携した取り組みにも積極的。宅配便3商品(宅急便、宅急便コンパクト、EAZY)において「カーボンニュートラル配送(※2)」を実現している。

「集配車両の約60%にあたる2万3500台をEV化する計画で、2025年3月時点でEV導入台数は累計約4200台。EV化によって電気の使用量が1.5倍になることが見込まれており、再エネ電力の利用促進を同時に進めています」(上野氏)。

EV化にあたっては現場のドライバーが働きやすい車両の開発を、完成車メーカーと共同で進めたという。例えば日野自動車の『日野デュトロZ EV』にはワンステップで乗り降りできる低床構造や運転席と荷室のウォークスルー構造を採用し、全社3.8万人のドライバーが年間で15億回行っている乗り降りの動作負担を軽減しようとしている。

また、上野氏は「消費電力を太陽光発電でまかなおうとしたところ、太陽光発電と充電するタイミングが合わないという課題も見えてきました」とも語り、それを乗り越えるための複数の取り組みも紹介した。

※1:環境省 地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)

※2:「カーボンニュートラル配送」は、配送で排出される温室効果ガス排出量を可能な限り削減し、未削減排出量に対しては、同等の気候変動対策の事業に投資(オフセットすることで、カーボンニュートラルを実現している配送のこと(説明会資料より)

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

課題解決に向けた【EMS開発・自治体連携・バッテリー交換式EV実用化】

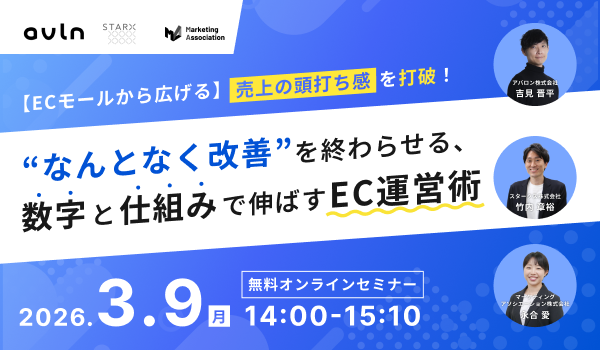

課題として見えてきたという電力需要の増加と偏りに対して、ヤマトが進めている施策が、EMS(エネルギーマネジメントシステム)の構築による充電の平準化、自治体と連携した再エネ電力の「地産地消」、そしてバッテリー交換式EVの実用化だ。

EMSの開発は、EVの充電や事業所が消費する電力を24時間の中で平準化しようという取り組み。夜間にEVを一斉に充電すると電力使用にピークが発生し電力料金が上昇してしまうが、それをシステムで制御することによってコストを抑える。

電力の「地産地消」として神奈川県川崎市と連携して行っているのは、事業所での太陽光発電では賄えない分を地域で発電された再エネ電力で補うもの。先述のEMSと連携することで、川崎市の高津千年営業所では消費電力の100%再エネ化および「地産地消」を実現している。

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

車から外して交換できるバッテリーを用いた「バッテリー交換式EVの実用化」に向けた動きとしては、2025年9月から150台での実証実験が始まるという。

「太陽光発電でEVを充電するためには、バッテリーを日中に充電する必要があります。予備の車両を用意することは難しいため、それならばバッテリーを車両から切り離せばいいだろうと考えました」(上野氏)

現時点で日本におけるカートリッジ式バッテリーのコストは高いが、ヤマトは将来的にバッテリーが標準化されることで、乾電池のようにEV以外にも活用できるようになることも視野に入れているという。

電化の知見を社会に還元する脱炭素ビジョン

一方、ヤマトグループでは、これまで培ってきたノウハウを活かした新たな事業もスタートさせている。その一つが2024年10月にスタートさせた「EVライフサイクルサービス」で、車両を使用する事業者の脱炭素化に向けて、EVの導入からメンテナンス、車両の入れ替えまでを総合的にサポートする。

すでに医薬品の卸売事業などを手掛けるアルフレッサグループが5拠点で45台を導入。同事業について上野氏は「数年後に3000台の導入を支援することが目標」と意気込みを語った。

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

画像出典:ヤマト運輸株式会社 記者説明会資料より

また、2025年1月には新会社、ヤマトエナジーマネジメント株式会社を設立。自社の太陽光発電だけでなく、地域で発電された再エネ電力の活用を狙う。

「地方には発電ポテンシャルがあるものの、消費者が足りないというギャップがあります。ヤマトがEV化することで地域の電源需要を創出し、新たな投資と地域経済の活性化を生み出せます」(上野氏)

EC事業者にとって、物流の持続可能性は事業存続の生命線と言っても過言ではない。ヤマトが脱炭素への主要施策の一つと位置付けるドライアイスの使用量削減も含めて、同社の環境に関する取り組みには今後も注意を払っておきたいところだ。