データで見える化!EC物流の実態とは【デジタルコマース総合研究所 EC物流白書発刊記念講演レポート】

2025年4月、ECのミカタが主催した物流カンファレンス「物流2024年問題でEC業界はどう変化した?」にて、株式会社デジタルコマース総合研究所 代表取締役で、ECアナリストの本谷知彦氏が基調講演を行った。

本谷氏は、EC市場の現状は「世間で言われる右肩上がりの成長フェーズではない」と分析し、EC物流の今後の動向について、再配達、人手不足といった喫緊の課題と解決の方向性について解説した。

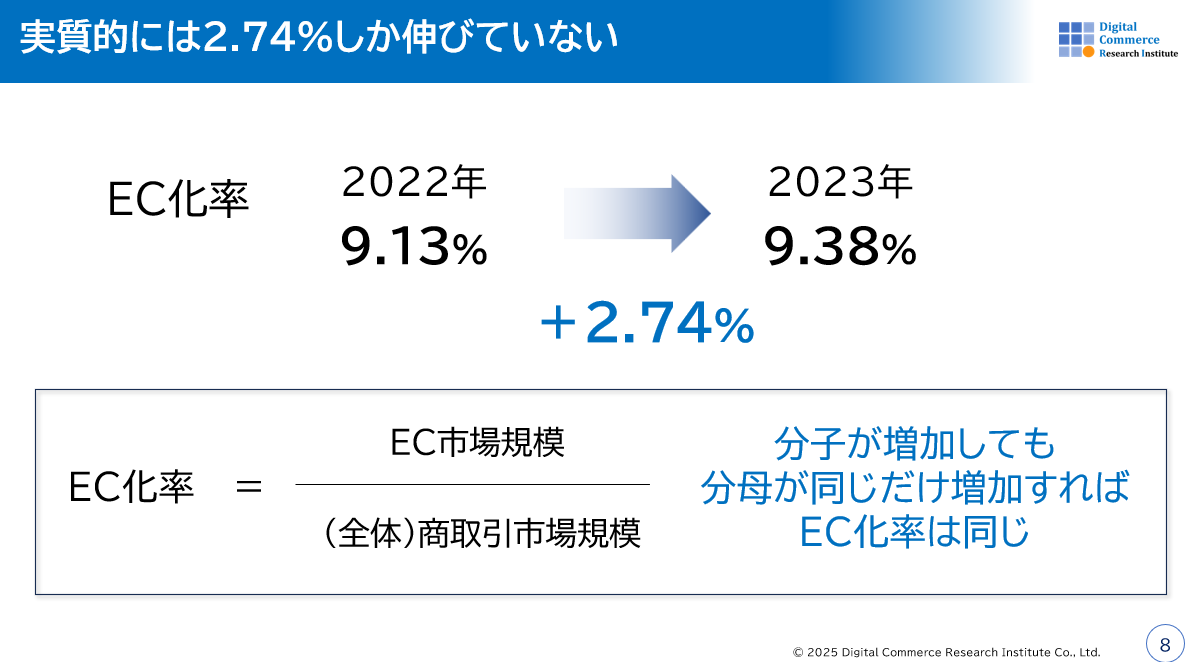

成長が鈍化するEC化率から市場動向を読み解く

「EC市場は右肩上がりで成長している」という定説があるが、講演の冒頭で、本谷氏はこれに疑問符を投げかけた。

EC市場の成長を語る上では、「EC化率に着目」すべきだが、2022年から2023年のEC市場の成長率4.83%に対して、EC化率は9.13%から9.38%と前年比で2.74%しか伸びていない。市場は成熟のステージに突入しているのである。

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

これについて本谷氏は、「購買のリアル回帰が一旦落ち着き、2025年以降もこの流れは続く」と予測する。EC市場全体の規模は14.7兆円で、2025年にもスーパーマーケットの15.65兆円を追い抜く見込みだという。

カンファレンスのテーマである、物流市場の規模は2023年時点で23.4兆円(※1)。その中でも宅配便の個数は約50億個で近年横ばいになっている。

「50億という数値はECの影響ではありません。Amazonが上陸し、ECが未発達だった2000年時点で25億個の宅配便があったことから、現在も25億個以上の宅配便がEC以外で届けられていると考えられます」(以下、発言は全て本谷氏)

ラストワンマイル市場について本谷氏は、取扱個数と市場規模の推移から、2018年から2023年の間に1.76倍に成長した市場動向を鑑みると、「料金は1.5倍に上昇しているはず。今後3年から5年で料金はさらに上昇する」と指摘した。

また本谷氏は、デジタルコマース総合研究所がラストワンマイルの宅配便取扱個数を地域別、宅配業者別に分けた推計を披露して、地域別では宅配便の76.2%が関東、中部、近畿に集中していると解説した。

ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の大手3社の取扱個数が大きな成長を見せていないため、本谷氏は、「Amazonの自社物流がラストワンマイル市場の成長をけん引している」と推察する。

※1 出典元:国土交通省 令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000310.html)

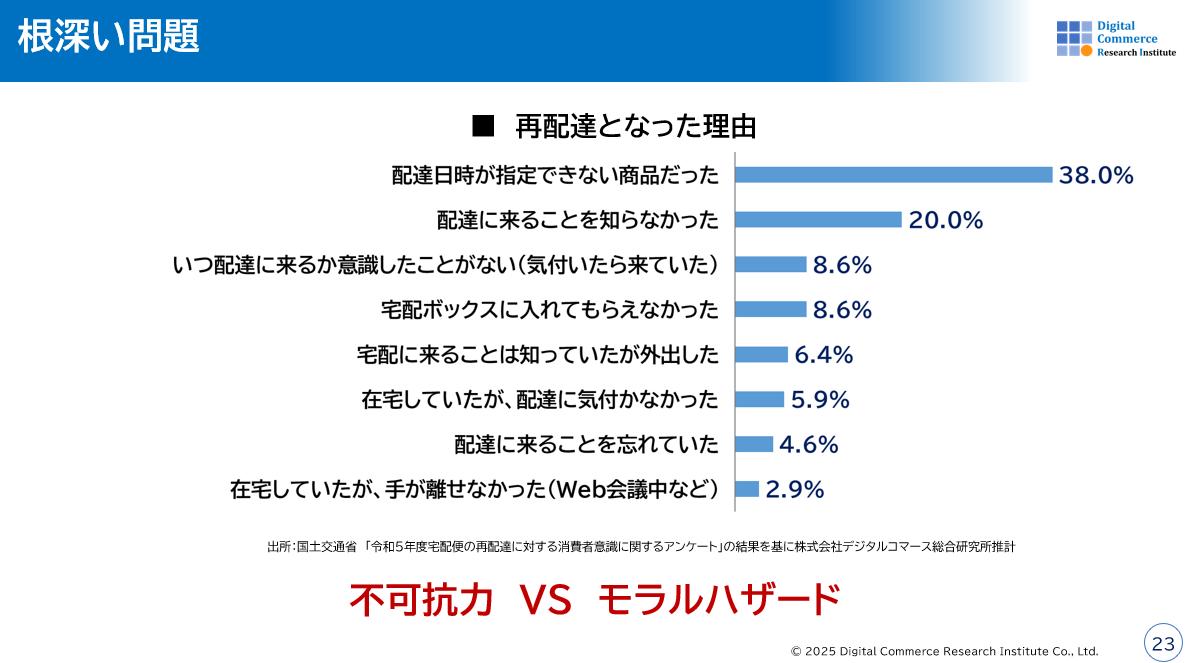

コスト要因の再配達の原因 不可抗力とモラルハザード

ECの運送コストを上昇させている一因が再配達だ。再配達費用を運送会社が負担する場合でも、そのコストは全体の配送費用の一部となってECの販売価格に転嫁される。本谷氏は、「再配達が高止まりする“真の原因”をあぶり出すべきだ 」と訴える。

「メディアやコンサルタントは全国の平均を見て再配達について語りますが、記録が残るほぼすべての期間で一貫して、再配達は都市部が最も高く、都市部近郊、地方と続きます。都市部には、荷物を受け取れる同居者の在宅率が低いことや、宅配便個数が多くて予定通りに回り切れない道路事情などが影響していると考えられます(※2)」(本谷氏)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

本谷氏は加えて、再配達が発生する原因を「不可抗力」と「モラルハザード」に大別。「配達日時が指定できないなどの不可抗力と、配達に来ることを忘れていたなどのモラルハザードに起因する再配達がある」と指摘した。店舗受け取り(BOPIS)の急速な普及は難しいとした上で、この課題の本質を浮き彫りにする必要性を強調した。

「4月と10月は再配達率の調査月間で、政府は再配達を減らすための呼び掛けや啓発を行っています。しかし、政府が課題の本質、真の原因を十分に認識できているかは疑問が残ります」(本谷氏)。

※2 国土交通省 宅配便の再配達率サンプル調査について(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/re_delivery_research.html)

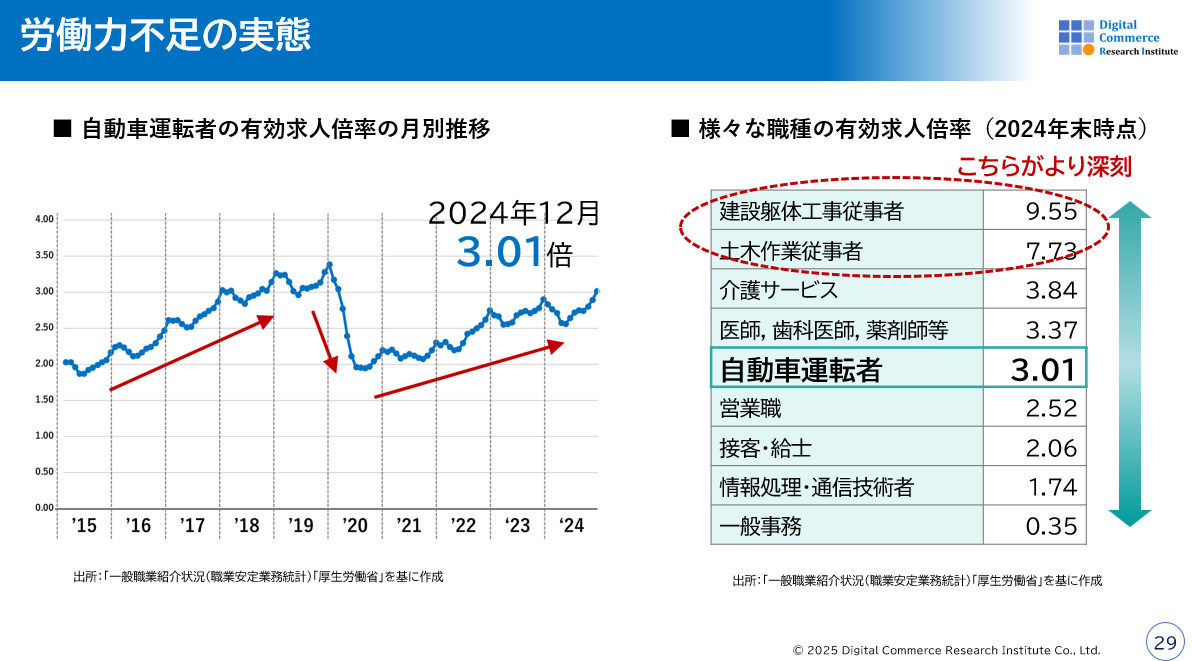

物流業界の人材難、若手に魅力的な職場への転換が急務

人手不足に残業規制が追い打ちをかけた「2024問題」は記憶に新しい。就業者の高齢化も進んでおり、70%以上を40代以上が占めるという。本谷氏は新卒の就職先として、「物流企業に魅力が感じられる必要がある」と言う。

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

「物流会社やそれを支援する企業がテックビジネス化することで若い人が集まると考えています。『楽天か、サイバーエージェントか、□△物流か』といったように、就職先の候補として若い人を魅了するテックビジネス化が必要でしょう」(本谷氏)

ドライバーの有効求人倍率はコロナ禍前の水準である約3倍(※3)に戻ったことを受け、本谷氏は外国人労働者も雇用する必要性を強調した。さらに求人倍率が高く、10倍近い数値を出している建設業界の人手不足は、倉庫の構築にも影響を与えているという。

「ヒトやモノが稼働する大型倉庫(Large Multi-Tenant:LMT)は、首都圏の空室率が2021年以降一貫して上昇しています。新規はテナントが埋まらない。古い施設は空室が増え、フロアごとマイクロフルフィルメントセンターに転用する動きもあります」(本谷氏)

こうした状況ではあるものの、EC物流に限らず積載効率はV字回復しているという。幹線輸送だけでなく、物流センターへの出入でも共同運航をするなどの施策が効果を出しているようだ。

※3 厚生労働省 一般職業紹介状況(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html)

提言:本質的課題解決策「EC物流コンソーシアム」の提言

少子高齢化は、消費の担い手でもある生産年齢人口=人手の不足を加速させる。本谷氏は「生産年齢人口は20年後に20%減少するが、外国人労働者は円安の日本にわざわざ来ない。20%の労働者減少を埋め合わせられるかは疑問」と悲観的だ。これを踏まえて講演の終盤では、人口動態から予想されるEC事業環境の変化と、物流業界が講じるべき対策が紹介された。

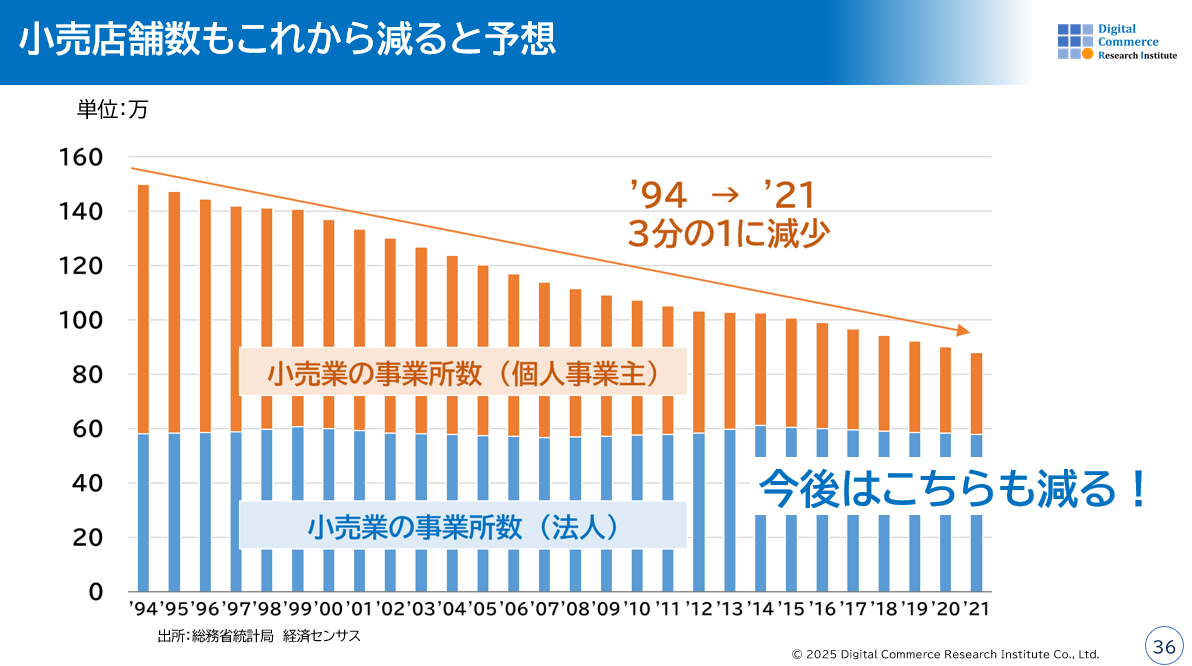

「1994年から2021年にかけて、個人事業主の小売事業所数は1/3になりました。法人の事業所数は一定でしたが、今後は小売店舗も減少すると予想しています。実際に広大な土地に人口が分散している北海道では小売店舗が30%減少。店舗を維持するための人手が確保できなくなっています」

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

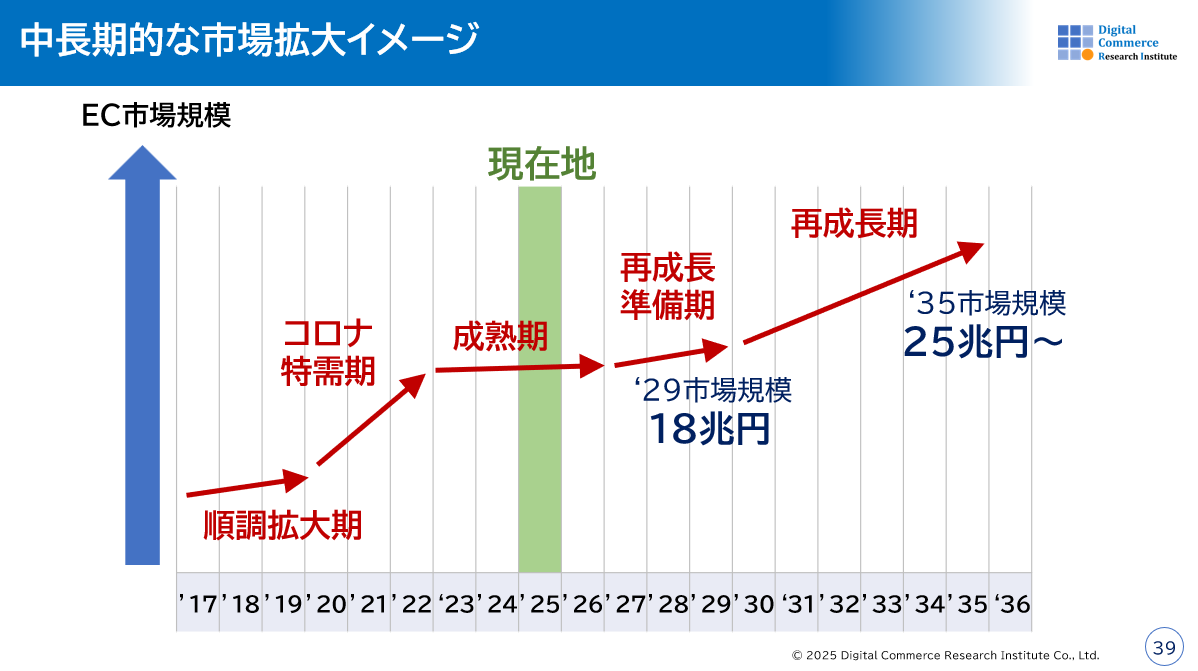

一方で、EC業界には希望がある。現在ECを活用している年齢層は、10年後にもECを利用すると予想される。40代以上の全年代においてEC利用率が高まるという予測から、市場には伸びしろがあるという。

「10年後のEC市場は現在の約1.5倍になるでしょう。これにともなってEC宅配便個数も1.5倍程度になり、全宅配便は1.2倍から1.3倍程度に増えると予想しています。政府の推計でも、不足する輸送能力が2024年から2030年にかけて14.2%から34.1%に、不足する営業用トラックの輸送トン数が4億トンから9.4億トンに増えると見込まれています」

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:デジタルコマース総合研究所(カンファレンス登壇資料より)

本谷氏は、将来を見通す際に政府推計は欠かせないが、妄信せずに思考力を駆使することの重要性を主張した。講演の締めくくりとして、そうして本谷氏自身が得た「EC業界の本質的課題に切り込むアプローチ」について、次のように語った。

「業態によって商慣習は違いますが、産業全体で課題の解決に取り組む必要があります。EC物流の課題一つを個別企業で解決を図るのでなく、課題間の関連を明確にして各業界・業種で連携するアプローチを進めたい。私が考えているのは、EC物流コンソーシアム(共同事業体)です」(本谷氏)

本谷氏が披露したEC物流コンソーシアムは、業界の垣根を超えた構想だ。物流に対して受け身な販売事業者が物流軽視を招いている面もあるため、「コンソーシアムで課題の本質を見極め、課題の連携性を特定して柔軟に取り組むべきだ」と言う。

「人手不足」「採用強化」で課題認識を終わらせず、事業成長のボトルネックとなる課題を析出するプロセスの強化は、全事業者に共通するアプローチだろう。本谷氏が繰り返し主張する「本質的課題の追求」から、物流業界の連携、また自社特有の解決策の糸口が見えてくるはずだ。

シンクタンク大和総研にて国内外の産業調査・コンサルティング業務にチーフコンサルタントとして従事。EC業界のスタンダードな調査レポートである経済産業省の電子商取引市場調査を2014年から2020年にかけて7年連続で責任者として手掛ける。その他日本政府の調査研究案件の実績多数。2021年末に同社を退職し2022年初に株式会社デジタルコマース総合研究所を設立。EC市場の調査研究はもとより、豊富なデータに基づいた消費財のマーケット分析や事業戦略のコンサルティング、および講演活動、メディア向けの執筆活動等を行っている。