AI“丸投げ”で顧客離反⁉ CS×AIの失敗に学ぶ「AIと人の最適な分業体制」とは?

株式会社RightTouch 代表取締役 野村修平氏

株式会社RightTouch 代表取締役 野村修平氏

多くのEC事業者は、カスタマーサポート(CS)を「コストセンター」と見ている。CSは高業績の源泉なのに、リソースを割く余力がないからだ。その解決策としてAI導入が期待されているが、「AIに任せれば万事解決」というほど単純ではない。

この「CS×AI」という課題には、すでに失敗事例が報告されている。株式会社RightTouchの代表取締役 野村修平氏は、2025年10月9日に開催したメディア向け講演で、失敗事例から導き出される「AIと人の協調」「上質な顧客体験の創出」に関する未来像を示した。

CSは「コストセンター」ではない! AIが変える顧客接点の価値

「カスタマーサポート(CS)はお客様との唯一の接点ですが、コストセンターとして見られがちで、フィードバックが集まる重要な場所としては認識されていません。しかし、高業績企業ほどCSに力を入れており、お客様の声を事業に反映させています」(以下、発言は野村氏)

株式会社RightTouch(以下、RightTouch)代表取締役の野村修平氏は、企業の価値が消費者に伝わるタイミングは、「困った」に対してサポートが介在したときであり、データや生成AIの力で解決できれば、顧客体験が向上し、企業成長にもつながると語る。

さらに、企業成長の原動力を、1990年代までが「大量生産・大量消費」、2010年代までが「顧客獲得」、供給過多となった2020年代までを「顧客共創」と定義した。

「消費者は非常に目が肥えており、物を買うときには知人の口コミや評価が大きく影響する時代です」

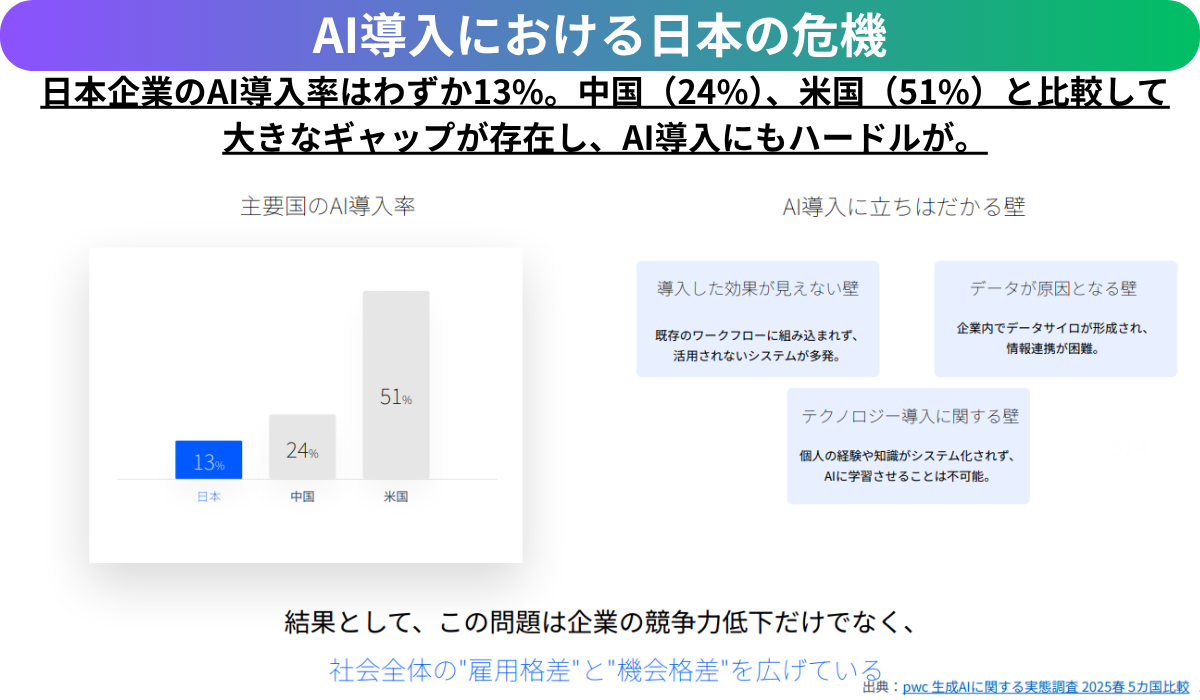

顧客満足度が経営に直結する現在、CSは投資の対象として認識されつつあり、同時にAIの初期導入先として相性が良いと野村氏。一方で日本企業では「AIの導入効果が見えづらい」「DX不足でAIが構造データを使えない」「現場にノウハウが埋もれている」という課題から、導入が米国などに比べて遅れている。

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

とはいえ米国でもAI導入が順風満帆とは言えず、成果を出せた企業は5%に留まる(※1)。その原因について野村氏は「分断されたデータを統合する必要があり、さらに生成AIが必要なアウトプットを出すには、コンテキスト(文脈)を理解できる設計が求められます」と、AIの性能を最大限に引き出す「コンテキストエンジニアリング」が注目されている背景を解説した。人間とAIを適切に棲み分ける設計が難しいこともAIで成果が出ない一因だという。

その一方、AIの導入はバックオフィスの生産性向上から浸透が始まっている。野村氏は、今後以下のようにAIの活用が進むと見る。

▼2025年から2026年:「導入期」

小規模な初期導入が進み、効果が出る使い方を見極める時期。約30万人規模の労働力削減が発生。

▼2027年から2028年:「拡張期」

AIの活用範囲がフロント業務にも広がる時期。

▼2029年から2030年:「成熟期」

AIエージェント同士が会話して手続きを完結させる「エージェントトゥーエージェント」の時期。

AI“丸投げ”の落とし穴 【過度なAI導入の失敗】に見る「ハイブリッド型」の重要性

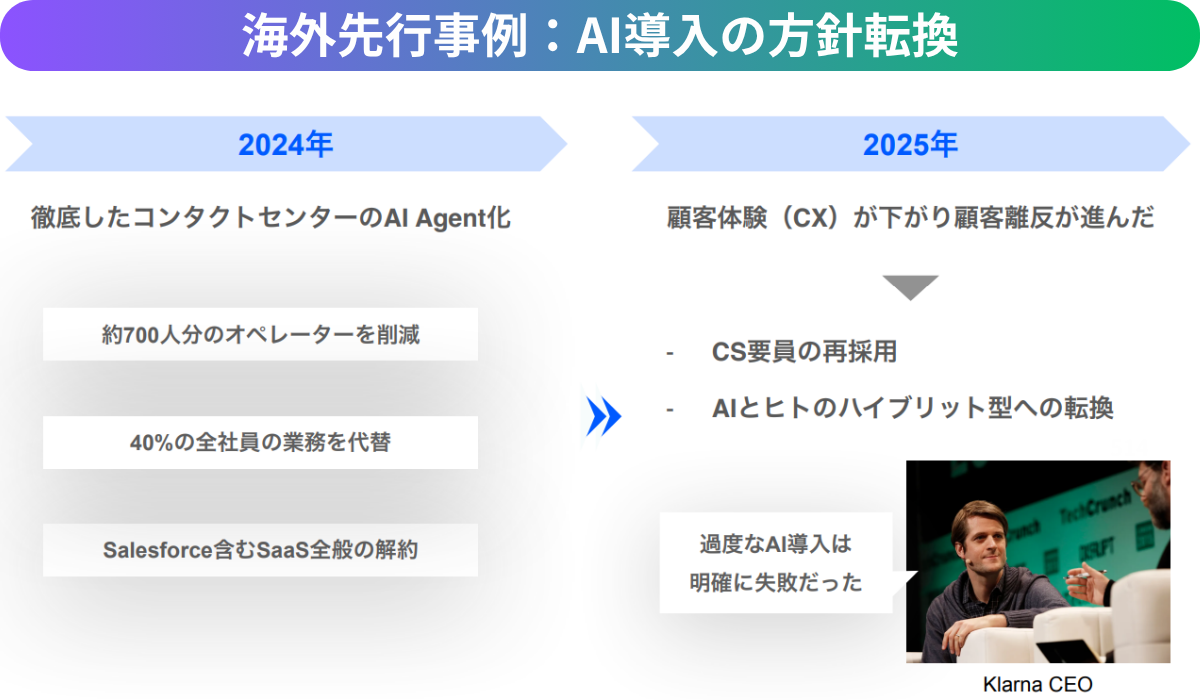

AIの活用が進む一方で、実装に失敗した事例も見られる。野村氏はEC向けの後払い決済サービス「Klarna」の事例を紹介。2024年にコンタクトセンターをAIエージェント化した同社は、品質が問題となって顧客離反が進み、2025年にAIとヒトのハイブリット型へ方針転換した。

野村氏はこの失敗を「顧客体験を軽視した点が大きかった」「体験設計やデータ整備が十分ではなかった」と分析。「AIがすべての顧客応対を代替できるわけではないという認識が広まりつつあります」と語った。

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

翻って、日本のコンタクトセンターは品質が高いため、AIへの置換は品質低下のリスクが高いとも。野村氏が挙げる国内での活用方法は、「オペレーターが応対しながらAIがリアルタイムでメモを自動生成する」「FAQをサジェストする」「通話内容を自動でテキスト化して分析する」などの支援だ。

「データの整備、CSとマーケティング部門の連携、生成AIに強い人材の登用、そしてAI化が進まないBPO(Business Process Outsourcing)ビジネスの再編。CS領域でも構造変化が始まっています」

「AIと人の分業」「自動化サイクル」が顧客体験を高める

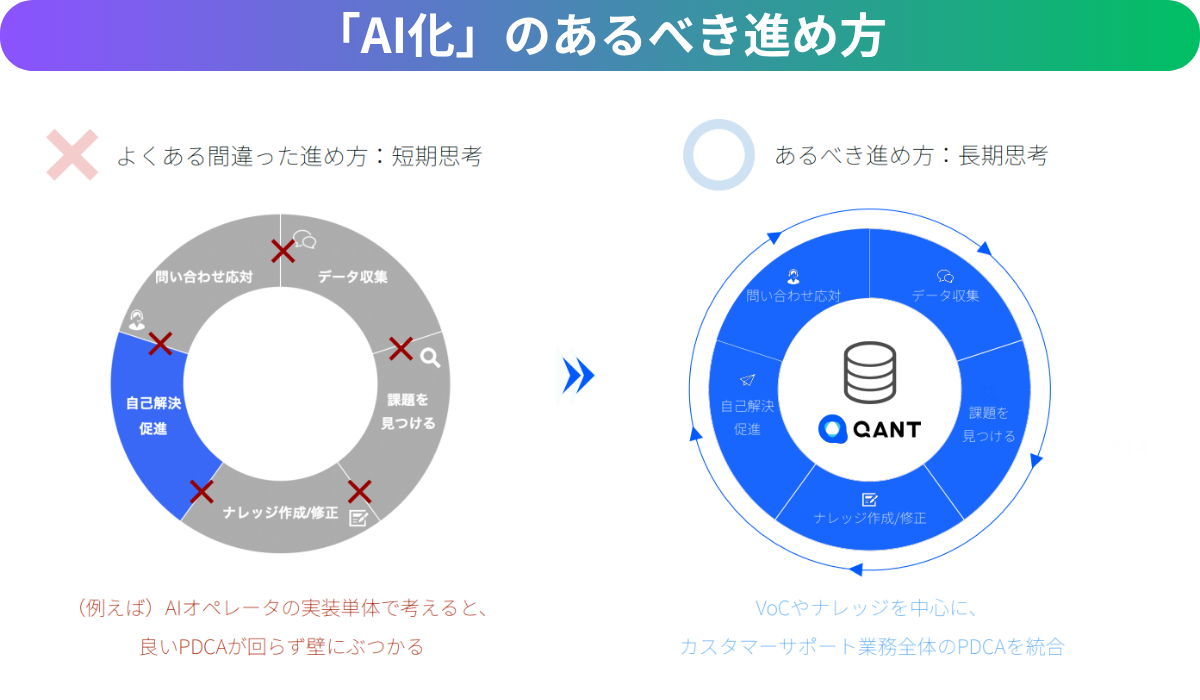

コンタクトセンターを部分的にAIで代替する試みは、PDCAがうまく回らないという。顧客は最初に困りごとが発生しており、自己解決できない場合に問い合わせる。事業者は対応後に得られたナレッジやVoC(顧客の声)をサービスやWebサイトなどへフィードバックする。

野村氏は「良い体験を作るには、AIと人の応対データをきちんと整備する必要があります」と、問い合わせに関わる一連の業務の中で人間とAIが協調する必要性を説いた。

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

画像出典:RightTouch「AIは本当に人の雇用を減らすのか? 国内外のCS最新事例に見る“AIと雇用”最前線勉強会」投影資料

「VoCのデータを収集し、課題を見つけ、ナレッジを作成・改善し、それをお客様に届け、AIが一次応対を行い、解決できなければ人が対応する。このサイクルを回すことで、顧客体験を高めながら自動化領域を広げていく。これが私たちの 『カスタマーサポート・オートメーション』の考え方です」

この課題に対してRightTouchは問い合わせの前、問い合わせ中、問い合わせ後の全フェーズに対応する4つのプロダクトからなる「QANT」を発表した。「QANT」は問い合わせ前後のサポートを行う「QANT Web」、自動音声を担当する「QANT スピーク」、Webサイトと電話を連携させる「QANT コネクト」、VoCデータの加工、分析、示唆出しを行う「QANT VoC」で構成される。

競合との差別化やロイヤルカスタマーの育成など、カスタマーサポートのミッションは幅広い。そこにAIが導入されているわけだが、アメリカではAIエージェントの供給過多、成果低迷が報告されている。AIを活用することが事業成長のドライバーになるか否か――「CS×AI」の真価が問われている。

※1 The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025(MIT NANDA)