Googleが提示する「情報ドリフティング」とは? AI時代の購買行動を分析

AIの普及が急速に進む中で、生活者の購買行動はどのように変化しているのか。Web上の情報量は増加の一途をたどる。ユーザーと商品の接点も多様化しており、従来通りのマーケティングだけでは通用しない時代がやってきている。

そうした中でグーグル合同会社(以下、Google)は2025年10月8日、「AIの急速な普及と進化の中での買い物行動、生活者インサイト」に関するメディア向けのラウンドテーブルを開催。アジア太平洋地域で生活者リサーチを統括する同社 コンシューマーマーケットインサイトチーム シニア リサーチ マネージャーの朴ヨンテ氏は、同社の調査をもとに「情報ドリフティング」という概念を提示した。

購買に至る情報取得動線の多様化

朴氏は「買い物環境の変革、特に販売、流通、決済をまたぐ変化によって、生活者が新しい選択肢を発見し、それを試すことも以前より容易になっています」と、AI時代における購買環境の変化を説明した。

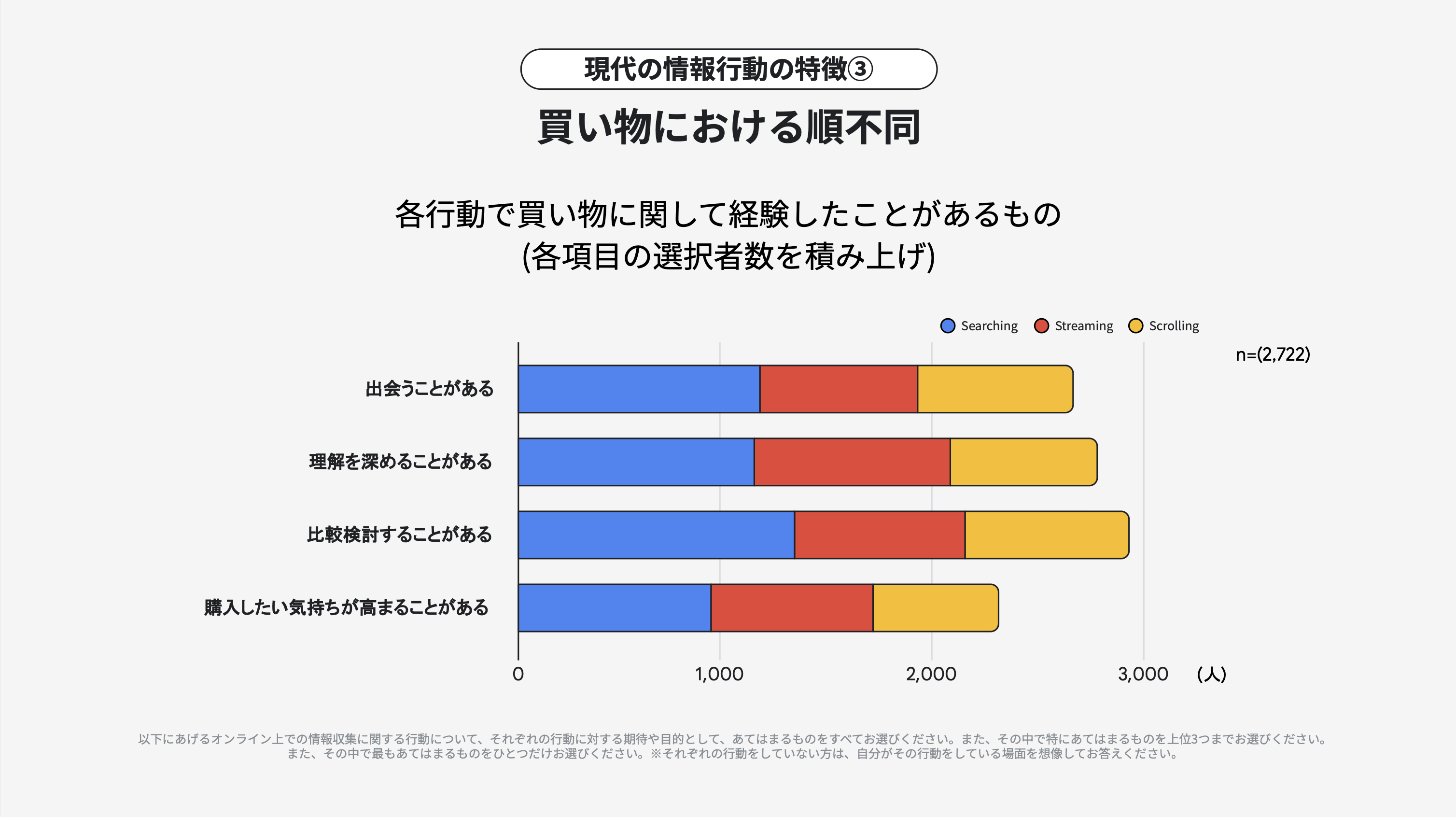

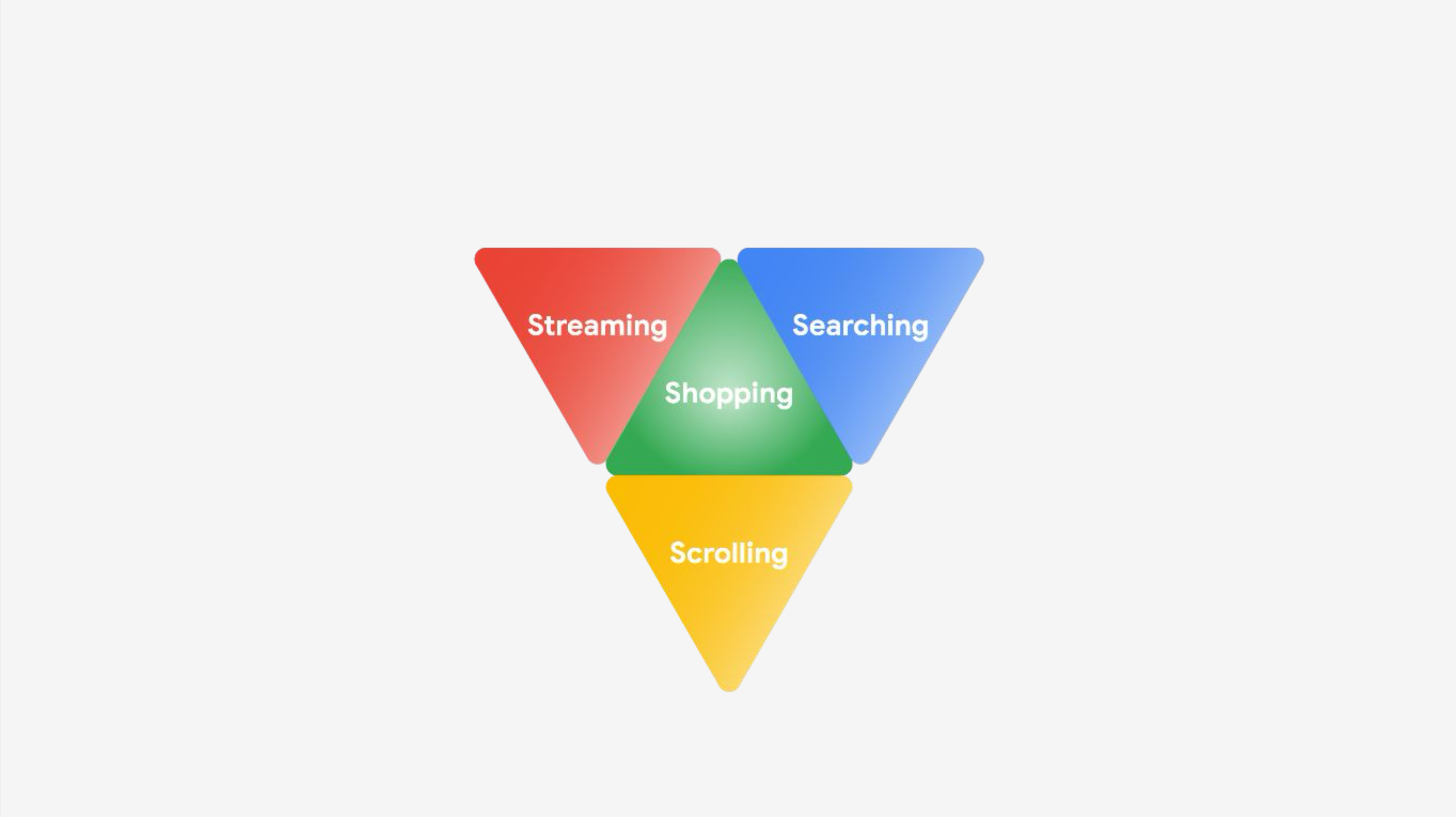

Googleは2024年に実施したショッピングに関連する調査(※)において、購買につながる情報行動を、Google検索などの「サーチング」、動画視聴などの「ストリーミング」、TikTokなどで情報をスクロールしながら見る「スクローリング」の3つに分類。それぞれは新しい概念ではないが、朴氏は「その中身が大きく変化しているのではないか」と語る。

同社が入念な定性調査から導いた仮説を定量調査で検証したという今回の調査で、Googleは45名の生活者を対象に普段の情報行動をスマートフォンの画面録画やスクリーンショットで共有してもらう「デジタルエスノグラフィー」の手法を採用した。生活者が無意識に行っている行動の意味を探り、生活の文脈と結びつけて理解することがその目的だ。

調査の結果、Googleは購買につながる「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」の役割とAIがもたらす変化を発見したという。

画像出典:グーグル合同会社

画像出典:グーグル合同会社

「サーチング」においては検索エンジンの進化も助けて、「キーワード検索だけではなく、動画、画像、対話といった多様な形式から意味のある情報を引き出せるようになっています」と朴氏。検索行為の目的、場所、用途は多様化しており、買い物後の検索や、Googleが提供している「かこって検索」など新しい検索方法を通じて新しい興味が生まれるといった事例も確認されたという。

「ストリーミング」は主にエンタメを楽しむための行動から、自分の興味関心を深掘りする手段に変化していると朴氏。クリエイターの商品レビュー動画から得られる購買の疑似体験などを例に挙げ、「自分のライフスタイルと重なるクリエイターの動画だからこそ、自分の生活に取り入れたいモノやコトを発見することがあります」と語った。

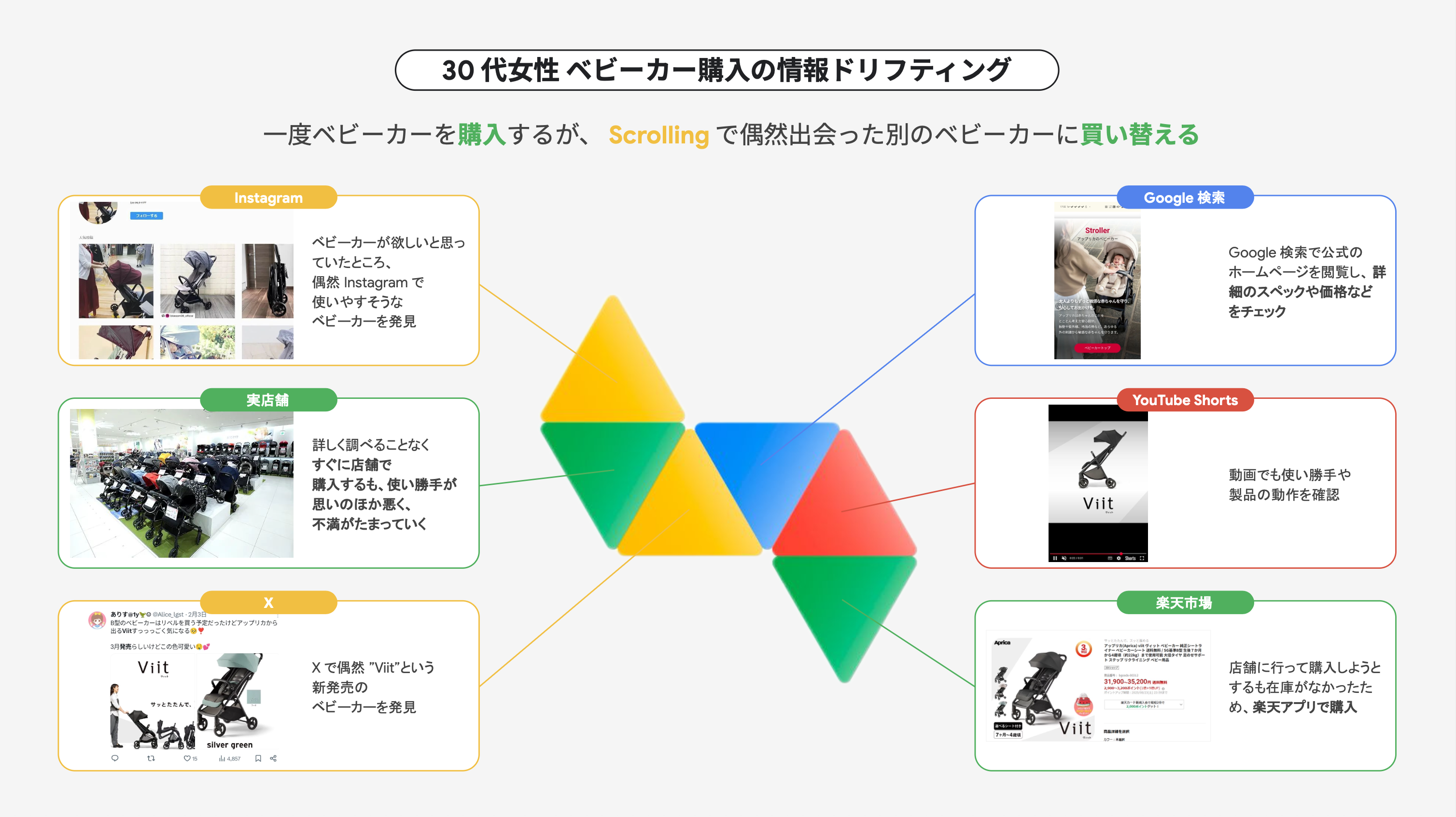

「スクローリング」については「1画面に表示しきれない情報の中から目的の情報を探すための手段でした。しかし今は、次々と流れてくる情報の中から新たな発見をする方法へと変化しています」と朴氏。テレビのザッピングとは異なり、個人の趣味嗜好に最適化された情報が流れてくるため、購買の動機にもなっていると語る。

「情報ドリフティング」で購買にたどり着く生活者

「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」が特定のプラットフォームに依存しておらず、朴氏は「2人に1人が検索サイト以外でもサーチングを行っており、同様に2人に1人が動画配信サービス以外でもストリーミングを行い、3人に2人がSNS以外でもスクローリングを通じて情報を得ていると回答しています」と説明した。

画像出典:グーグル合同会社

画像出典:グーグル合同会社

生成AIの普及も「サーチング」の方法を変化させている。Googleの調査では「日本では13%の人が情報を調べる際に生成AIサービスを使用していると回答しており、Z世代ではその割合が18%に上る」ことがわかったという。

このように情報を取得する手段が多様化している一方、手段によって期待される役割には共通点があるという。「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」は生活者の中で分離されておらず、「これらの行動には順序がなく、どこからでも買い物につながります。実際に購入につながるのは、情報そのものではなく、生活者自身が『自分の悩み』や『ニーズ』=『自分自身に関するインサイト』に気づくことだからです」と、朴氏は分析する。

同氏によれば、生活者はAIの力を借りて3つの情報取得手段を渡り歩く「情報ドリフティング」を通して購買への納得に近づく。押し寄せる情報の流れに身を任せながらも、意味ある情報を探す「情報ドリフティング」の過程を、朴氏は「受動性」と「能動性」の両方を表すものだと表現した。

今後も情報は増え続け、それに伴って「情報ドリフティング」も進化する。そうした中で「生活者はAIに対して、自分では気づけない、思いつかないような情報を届けてくれることを、ますます期待するようになります」と朴氏。提供される無数の選択肢から選び取るとき、生活者はそれが最善である理由を求める「主体的な買い物客」に変化していくという。

画像出典:グーグル合同会社

画像出典:グーグル合同会社

朴氏は「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」の全工程においてGoogleのサービスは高い信頼を得ているとした上で、「生活者の情報行動は、エージェンティックAIの普及によって、よりパーソナルなものへと進化していくでしょう」とAIの発展を予測。「情報ドリフティング」が複雑化した情報行動を可視化する手がかりとなると分析した。

ユーザーの情報行動の意図をくみ取り、“売れる”ECサイトへ

生活者はECサイトでも多くの検索行動を行っている。朴氏は「ECサイト自体が『サーチング』や『スクローリング』の場になっているという認識を持つことがヒントになるでしょう」と語る。

検索ワード自体が従来よりも長くなっている傾向にあり、朴氏は「自分の意図を理解してほしい」という願望が検索クエリに反映されていると分析する。とすれば、ECサイト側としては、自社のサイトに訪れた見込み顧客の検索意図に着目し改めてコンテンツを充実させたいところだ。

同時に、生活者の検索意図や温度感は触れている媒体によっても異なる。例えば動画プラットフォームにショッピング機能が付いているという意味でYouTube のショッピング機能とTikTok Shopは同じだが、ユーザー体験は別物だ。

朴氏は「価格帯が低いとか、リスクが少ない商品などの理由で気軽に買える商品では、TikTok Shopのようなワンステップで購入できる仕組みは非常に有効です。一方、ある程度価格が高く、他商品との比較などが必要な商品については、一度外部サイトで詳細を確認したいというニーズが出てくると思います」と、商材や価格に応じて媒体が使い分けられることも示した。

画像出典:グーグル合同会社

画像出典:グーグル合同会社

AIの発展でコンテンツの量は増えるが、同時に顧客はこれまで以上に“購買前の納得と安心”を強く求めるようになっている。また、商品と出会うチャネルの増加は、生活者が商品を発見する瞬間の「意図」も多様化させているといえる。自社商品が露出する場に応じたコンテンツの出し分けの重要性が高まる、AIの活用を避けては通れないだろう。

※:調査手法/調査対象は下記の通り。【デプス インタビュー(ペア・インタビュー)】日本・韓国・オーストラリア・インド・インドネシアの18歳以上の男女(N=18) 【デジタル エスノグラフィー(オンラインコミュニティ内での日記調査)】日本の20~50代の男女(N=45) 【ホームビジット(訪問型インタビュー調査)】日本の20~40代の男女(N=7) 【定量調査(オンラインアンケート調査)】日本の18~69歳の男女スマートフォンユーザー(N=5000)