なぜカウネットは「クーポン返品不可」をやめたのか? 【問い合わせ94%減】カウネット式CX改善「最強の販促術」

「お得なクーポンを配布したのに、『返品できない』という制約でクレームが殺到した」「『在庫あり』と表示されていたのに、実際は欠品で顧客の信頼を失った」──EC事業者がよかれと考えて打った販促施策やサービスが、かえって顧客の不満を買い、LTVを毀損してしまう例は枚挙にいとまがない……。

コクヨグループでオフィス用品通販サービスを展開する株式会社カウネットは、こうした顧客の信頼を損なう原因を「プロミスブレイク(約束破り)」と位置づけ、徹底的に解消するCX改善に取り組んできた。驚くべきことに、ある「プロミスブレイク」の改善では、関連する問い合わせ件数が94%も減少した。

2025年9月25日にECのミカタが主催したカンファレンスで同社 CXデザイン本部 本部長 上山哲史氏が語った、LTV向上に直結する「CX改善の仕組み化」についてレポートする。

顧客が離れる原因「プロミスブレイク」とは?

オフィス用品通販の株式会社カウネット(以下、カウネット)が行った「CX改革」は、“ユーザーの声”が決め手になった。

同社では、通常商品が「お客様負担ゼロ」で返品可能にもかかわらず、「クーポンを利用した商品」は返品・キャンセルができなかった。また、従来、購入後のキャンセルは「電話のみ」で受け付けていたが、「すぐにキャンセルしたい」「電話はしたくない」という顧客ニーズとの間にギャップがあったことが判明した。

「これらは、販促施策がCXの“約束”を破っていた典型例です」(以下、発言は上山氏)

「課題」を発見できれば、あとは改善すればよい。カウネットは、こうした顧客の信頼を失う課題を「プロミスブレイク」と定義し、CX改善活動の“出発点”とした。

例えば、クーポンを利用した注文のキャンセルをお客様負担ゼロで運用するように変更。その結果、問い合わせが94%も減少した。これは、CSコストの削減だけでなく、クーポン利用客の不満と離脱を未然に防いだ「LTV向上施策」といえるだろう。

また、購入直後であればWeb上で即キャンセルできる機能を追加。有人チャットやFAQ、チャットbotも充実させ、顧客が24時間自己解決できる体制を整えた。

LTV向上の鍵は「プロミスブレイクを解決し続ける仕組み」

カウネットは、間接材一括購買管理システム「べんりねっと」などを含めて、大企業から個人事業主まで幅広い顧客層を持つ。エリアによっては当日配送も可能にするなど、同社のサービスはCX(顧客体験価値)向上を図っている。しかし、CXという言葉は企業によって解釈が異なるようだ。

「カウネットでは『お客様が体験した時に価値を感じること』をCXだと定義しています。似た言葉であるUX(ユーザー体験)は『直接の利用者』が『部分の体験』に価値を感じることだと捉える一方で、CXは『将来も含む全てのお客様』が『あらゆる接点による総合的な体験』に価値を感じることだと考えています。最終的には、CXを向上させてお客様に貢献することがビジネスの目的です」

当初はカタログを配布してFAXで注文を受けるスタイルだったが、今やECがメインとなり、顧客接点は大幅に増えた。アナログからデジタルへ移行する過程で気づいたのが、顧客にとって使いにくい部分が点在していること、である。

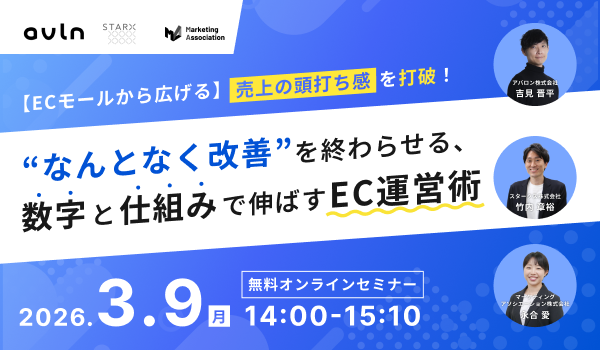

そこで、カウネットでは「情報収集・可視化」「改善すべきポイントの検討」「改善活動の推進」という3つのステップでCX改善を図った。

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

「いきなり改善を始めるのではなく、まずはSTEP1の情報収集を重視し、情報を集める意識を定着させました。課題を改善すると売上や利益とのトレードオフとなる要素も出てくるため、STEP2では社内での議論や課題仮説の抽出を行います。

その後、STEP3として改善を実施するのですが、必ずしもうまく機能するとは限りません。そこで、私たちはお客様のフィードバックによって成果を確認しています。具体的には、ある内容についてお客様から100件の問い合わせがあった項目が、翌年に50件まで減っていれば、改善の度合いや、お客様にどのような影響を与えたのかまで把握できます」

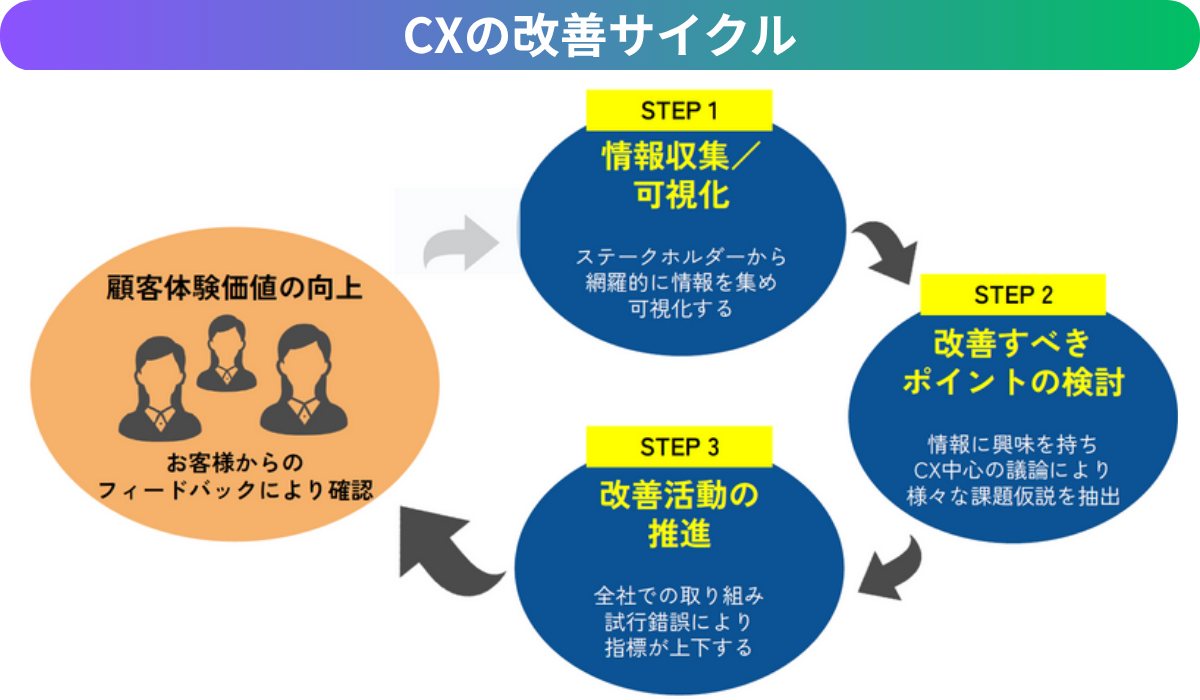

情報収集の際には、プロミスブレイクをいかに見つけていくのかにこだわったという。

「私たちはプロミスブレイクを見つけるために、コンタクトセンターへの問い合わせを活用しました。オペレーターがお客様から受けた『もっとも』な指摘を拾い上げたところ、全体の約1%(約3000件)を占めていました」

1%と聞くと少なく感じるが、これは顧客がわざわざ声を上げてくれた「氷山の一角」に過ぎない。カウネットではAIツールも活用してVOC(顧客の声)を分析し、113件のプロミスブレイクを発見。優先順位をつけずに、全て解決する覚悟で対応しているという。

CXを「販促指標」に変える3つの経営指標

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

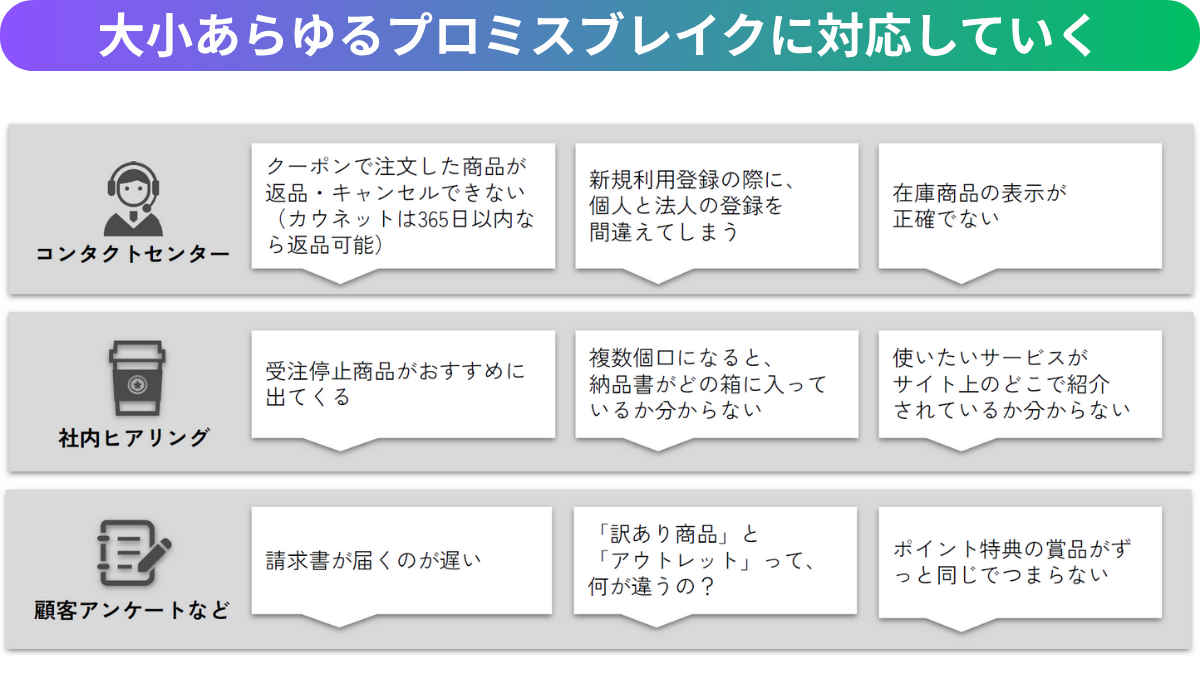

カウネットは、曖昧になりがちなCX改善を「経営指標」に落とし込み、全社でウォッチしている。それは、「買える」「届く」「聞ける」の3つである。

●買える:欠品率、受注停止率

●届く:遅延率

●聞ける:応答率、応答待ち時間

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社カウネット(カンファレンス登壇資料より)

ECのCVR(買える)やLTV(届く・聞ける)に直結する「3つの販促指標」ともいえるこれらが、「カウネットならでは」の運営体制の構築を導いている。

例えば、従来は利益重視で在庫を絞っていたところ、AIで需要予測を行い適正在庫に見直すようになった。その結果、欠品率や遅延率が改善したのだ。また、コンタクトセンターの体制整備なども進め、その効果として、ある拠点では、平均の応答待ち時間が3年間で39秒から11秒へと劇的に短縮された。

全ての鍵は、「CXの改善サイクル」(STEP1:情報収集/可視化→STEP2:改善すべきポイントの検討→STEP3:改善活動の推進)のプロセスにある。結果は、全社的取り組みと位置づける「プロミスブレイク」に対する全従業員の真摯な態度がもたらしたものである。

「事業を続ける限り、プロミスブレイクはなくなりません。重要なのは、一度の改善で終わらせず、プロミスブレイクを解決する仕組みを根付かせることです」

カウネットの取り組みは、ユーザーだけでなく、従業員や配送パートナーなど事業に関わる全ての人のCXを向上させることが、結果として顧客に選ばれ続けるECサイトの土台になることを示している。