初めてでも安心!Amazon FBA「常温レトルト食品」出品ガイド

Amazon FBAで自社のレトルト食品を常温出品したいけれど、何から手をつければいいかわからず不安に感じていませんか。温度管理や表示ルール、FBAの受け入れ基準など気をつけるポイントは意外と多いですが、手順を押さえればスムーズに進められます。

この記事では、初めての方でも迷わないように、準備・商品登録・ラベルや梱包の注意点・FBAへの納品までを順を追って解説します。一緒に一歩ずつ進めて、安心して常温出品を始めましょう。

出品可否の確認と温度・カテゴリのリスク判定

この記事の目的は「出品してよいか」「常温で問題ないか」を早期に見定め、要件を満たす準備を整えることです。最初にすべきことは、商品の特性とルールをチェックすること。

出品可否や必要書類は必ずAmazonセラーセントラルの最新ページで確認し、更新に備えた運用にしましょう。

■商品種別と禁止・制限リストのチェック

まず、商品が常温で安全に取り扱えるレトルト食品かを確定します。レトルトでもアルコールを含むソース、強い香料、油分の多い液状品などは注意が必要です。危険物要件・食品出品要件・禁止/制限に該当しないか確認します。

包装資材や同梱物も制限対象になり得るため、公式の情報を作業ごとに再確認しましょう。

成分配合の確認、アルコールや香料の含有、液体・油分の漏れリスク、破損時の二次被害の可能性、パッケージ強度、同梱物(リーフレットや乾燥剤など)の可否確認。これらを一覧で管理し、グレーな要素は出品前に見直します。

■食品カテゴリの事前承認と必要書類の準備

食品・飲料の出品は、事前承認や追加確認が求められる場合があります。申請資料は整合性と読みやすさが重要で、商品画像、ラベル情報、原材料・栄養成分、製造所情報などが確認されます。

自社製造でない場合の委託関係資料や営業許可が求められることもあるため、準備を早めに行いましょう。

提出資料テンプレ(例)

・商品画像一式(正面、背面、側面、上下面、成分・アレルゲン・保存方法の拡大)

・ラベル版下(最終確定版のPDFや写真)

・原材料配合表・栄養成分情報(根拠資料があれば添付)

・製造所情報(所在地・責任者・連絡先)

・外注製造の委託関係がわかる資料

・Amazonから求められた追加書類(都度)

よくある不備と対処は次のとおりです。

・ラベル写真が不鮮明で文字が読めない→【対処方法】高解像度で再撮影。表示全体と拡大の両方を提出

・製造所情報の記載漏れ→【対処方法】ラベル・提出資料の両方に記載を追加し整合性を確保

・成分・アレルゲン表示の抜け→【対処方法】最新の食品表示法等を確認し、表示を見直して再提出

・申請資料と現物の差異→【対処方法】現物優先で資料を更新。版管理を行い誤差を解消

・試供品・非売品の表記→【対処方法】市販用表示に差し替え。旧表示は在庫から除外

出品可否や必要書類はケースにより異なります。断定せず、カテゴリ承認ページの最新要件を常に確認し、整合性のある資料で提出しましょう。

■賞味期限・温度要件の適合性評価と代替流通の検討

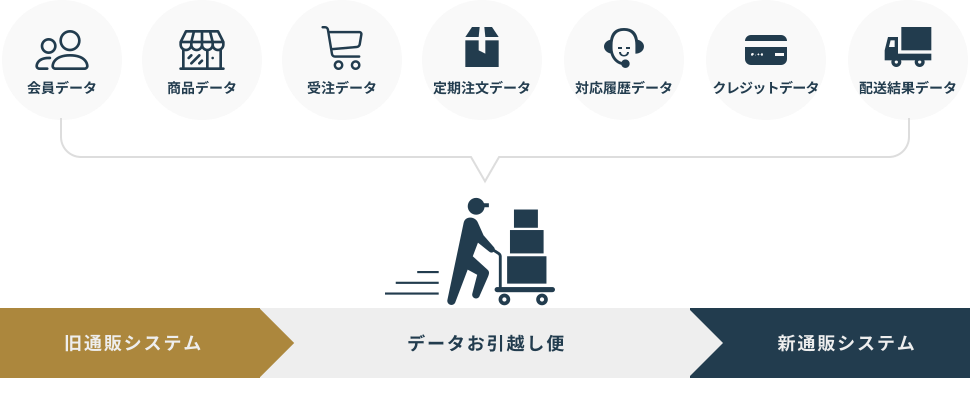

FBAでは常温帯での保管・配送が前提ですが、季節や地域、輸送時の環境で温度が変動します。レトルト食品は温度変動に耐える設計が必要です。

保管温度レンジ・耐熱性・安定性データ・賞味期限残存期間を根拠に評価し、要件に合致するか確認します。

場合により、FBA以外の流通も検討します。自社出荷や他EC、直販店舗などの選択肢が機能する場合も多いです。

判断基準・必要資料・推奨対応は次のとおりです。

判断基準:常温安定性の根拠(仕様書・試験結果)、倉庫・輸送時の温度変動への耐性、賞味期限の残存期間が要件を満たすか。

必要資料:仕様書、パッケージ材質情報、温度・落下・圧縮の試験記録、賞味期限の設定根拠。

推奨対応:不確定な要素は小ロット検証で確認、残存期間が短い在庫は自社出荷を活用、安定後にFBA比率を増加。

表示・賞味期限・バーコードの整え方

ここでは、表示や日付、バーコードを誰が見ても間違えずに扱える状態に整えます。食品表示の義務項目は法令で定められているため、最新の食品表示法・指針を必ず確認してください。

■食品表示法に基づく必須項目の確認とラベル配置

食品表示は読みやすく、耐水・耐擦過性が必要です。

必須項目や記載方法は最新法令で要確認。

改定の都度、版管理を徹底し、現物との整合を保ちましょう。

ラベル配置は曲面やシワを避け、平らで見やすい面に貼ります。開封部やヒートシール部は避け、バーコードのスキャン性を確保。

耐水・耐擦過テストと貼付位置の共有写真で、現場のばらつきを抑えましょう。

■賞味期限表示のルール化と既存在庫の対応

賞味期限の表記は社内でフォーマットを統一し、西暦表記を基本に視認性の高いフォントと文字サイズを採用します。単品・外箱・ケースの表示は同じ日付に揃え、二重表記は避けます。

出品画面の入力形式は必ず最新仕様に合わせるとともに、印字の耐久性も検証しておきましょう。

既存在庫の判断フロー(文章版)

①まず印字の判読性を確認。判読困難なら出品から除外。

②表記形式が混在している場合は一本化の方針を決め、貼替の可否を検討。

③貼替可能であれば新ラベルを作成し、単品・外箱・ケースを同時に更新。

④残存期間が短い在庫は、FBAではなく自社出荷で消化する運用も併用。

■FNSKUとJANの使い分けとラベル貼付ルール

FNSKUとJANの運用はAmazonのルールに従います。貼付位置やスキャン可否条件を守らないと受領遅延やラベル貼替手数料、最悪の場合は受領拒否が発生します。

賞味期限の情報はラベルと出品情報に正確に反映し、混同リスクを最小化しましょう。

【FNSKUを貼るべきケース】

異なる出品者のJAN混在を避けたい、自社だけで在庫を特定したい、食品での混同リスクを避けたい

【ステッカーレス(メーカーJAN運用)が可能なケース】

Amazonが定めるステッカーレス要件を満たし、JAN単位での追跡が許容される場合(最新要件を要確認)

ラベル貼付の実務例

・平らで目立つ面にまっすぐ貼る。曲面・端は避ける。

・既存のJANが誤スキャンされる恐れがある場合、完全に覆って混同を防ぐ。

・しわ・気泡がないよう圧着。可読性を確認してから梱包へ進む。

■マルチパックと個別販売のバーコード運用

セット販売は単品と別のSKUを作成します。SKU作成、商品名・画像の登録(セット内容が一目でわかる形)、内装個装JANは見えないように確実に隠す、外装に「セット販売用」等の明記、外装にFNSKUを1枚だけ貼付という流れです。

賞味期限はセット内の最短日に合わせ、出品情報への入力と外装表示を一致させましょう。

梱包・ロット管理・検品

現場での作業は手順の明確化が肝心です。梱包は輸送・保管・ピッキングを想定し、ロットや賞味期限はスキャン運用を前提に設計。

衛生管理は日々のルーチンとして標準化し、記録を残してトレーサビリティを担保します。

■個装・外箱・マスターカートンの基準作り

必須基準の例として、落下や圧縮に耐える個装強度、角の破損を避ける緩衝設計、外箱は耐圧・耐湿を確保、マスターカートンはAmazonのサイズ・重量上限に従うことなどがあります。

中仕切りや内袋で擦れ・油染みを防止し、緩衝材は粉砕・におい移りの少ないものを選定します。

積み上げ試験・実地チェック(例)

・カートンを想定段数で積み上げ、24〜48時間後の変形・破損を確認

・落下試験(腰高からの角・辺・面落下)で漏れ・潰れの有無を点検

・湿度の高い環境での耐湿確認(結露・ラベル剥離の有無)

・梱包手順書どおりに作業した場合のばらつき検証(写真記録付き)

■ロットコード設計とバーコード化・スキャン運用

ロットは回収・追跡に耐える粒度で設計します。人が読める表示と機械で読めるコードの両方を必須とし、例:YYMMDD-ライン番号-シフト(240527-L2-B)。

FNSKUやJANと干渉しない位置に配置し、現場スキャナで読み取りテストを実施します。

運用面では、入庫時にロットと賞味期限(西暦表記)をスキャンして記録、出荷時にも同項目で突合。

返品・回収時にロット単位で即時抽出できる体制と、台帳/システムの二重化を整備します。

■緩衝材・衛生対策と検品チェックポイント

検品は「見て・触って・読み取る」の順で行います。視覚ではピンホール、膨張、シール不良、凹み、汚れ、ラベルの剥離やかすれを確認。触診でシール部の浮きや漏れ跡を確認。

FNSKU・ロット・賞味期限のスキャン記録を残し、衛生対策(手洗い・手袋・ヘアネット・作業台清掃・器具消毒)を標準化します。

初回FBA納品から受領後のフォローまでの流れ

ここでは初回納品の全体像を短くつなぎ、詳細はセラーセントラルの最新ヘルプで逐次確認する進め方にします。操作画面は更新されるため、スクリーンショットは更新日を明記し定期差し替えの運用を決めておきましょう。

■初回納品のステップ(SKU登録〜納品プラン作成)

一般的なフローは、カタログ新規登録(SKU作成)→カテゴリ承認の確認→画像・ラベルの準備→FBA納品プラン作成→賞味期限の登録→ラベル発行・貼付→出荷という順番です。

商品名・属性は検索性と誤購入防止を意識し、画像は正面と表示面が分かる構成を準備します。

納品プラン時の入力チェック(例)

・SKUとFNSKUの対応関係

・ケース入数、総数量

・カートン寸法・重量(実測値の登録)

・賞味期限(入力仕様の確認)

・ラベル種別・貼付指示・納品先

■受領確認と初期不備への対応方法

納品後は受領ステータス(受領済み/調査中/紛失など)と数量差異を追跡します。差異があった場合は証跡をそろえてAmazonへ申請。

原因をラベル不良・梱包破損・数量入力ミス・輸送事故に切り分け、再発防止の手順へ反映します。

証跡テンプレ(提出・保管の目安)

・納品ラベル・配送伝票のコピー(番号が読める写真)

・梱包状態・ラベル貼付状態の写真(出荷時)

・カートン寸法・重量の記録

・出荷ログ(日時・担当者・チェック者)

・受領差異の一覧と修正内容

■返品・賞味期限切れ発生時の回収・廃棄・補償対応

食品の返品は一般的に制限があります。Amazonの返品ポリシーは、商品カテゴリや状況により取り扱いが変わります。

具体的な可否や手順は必ず返品ガイドの最新情報を確認し、未開封で状態良好なら再販可否の基準を明確化します。

賞味期限切れへの対応は予防が最優先です。期限が近い在庫は価格調整・販促・返送・チャネル切替などを検討。

切れが発生した場合は、特定→停止→廃棄→原因分析→再発防止を迅速に行い、影響ロット管理を徹底します。

まとめ

この記事の流れを押さえて、常温でのレトルト出品を検討してみてはいかがでしょうか。出品可否・温度要件の確認、食品表示と賞味期限表示の整備、JAN/FNSKUの使い分けとラベル貼付、梱包基準、ロット管理と検品、初回納品と受領後フォローの順で対応しましょう。

各手順ごとにチェックを行うことで、ミスが減り販売も安定します。

<注意>

本記事の内容は、執筆時点の情報に基づいています。Amazonの仕様・ガイドライン・ルール等は予告なく変更される場合があります。最新の情報は、必ず公式サイトやAmazonセラーセントラル等をご確認ください。