マーケティングプロフェッショナルから学ぼう ~コンテンツマーケティング編 前編~

春は転職や異動のシーズン。そこでECのミカタでは、ECマーケターになったばかりのあなたや改めてマーケティングについて勉強しなおしたいあなたに向けて、その道のプロから学ぶマーケティング講座をウェブ上でお届けします。初回は「コンテンツマーケティング編」。マーケ支援企業のカタリベ社と明治大学が取り組んだデジタルマーケ時代のコンテンツマーケティングのデザイン(設計)について、調査結果と共にお話を伺います。

2020年マーケターが押さえておきたい 事業成功の鍵を握る「コンテンツマーケティングのデザイン」

近年、マーケティング施策として重要視される「コンテンツマーケティング」について、その手法論に迫るプロジェクトが発足しました。スマートフォン広告、とりわけネイティブアドにおいて独自の効果測定指標で数多くのD2C企業のコンテンツ制作を支援する株式会社カタリベと明治大学商学部で戦略的マーケティング論を指導する小林一教授と学生による産学連携プロジェクトです。

このプロジェクトは、「企業にとってコンテンツマーケティングがなぜ重要なのか。そのメカニズムを正しく整理できないか」という問いを出発点とし、1000名規模の消費者調査からスタートしています。デジタル経済における消費行動の実態を明らかにし、コンテンツマーケティングの有用性を導き出すことが目的です。

今回、ECのミカタ上で、この調査の一部を公開し、「コンテンツマーケティング」の理解を深めるために、企業と顧客をつなぐコミュニケーションが、デジタル経済以前と以降でどう変化したのか、それを理解したうえでコンテンツマーケティングをデザインする際に気を付けなければならないことは何か、カタリベ永瀬社長と明治大学小林教授に解説していただきます。

デジタルコンテンツの登場は何を意味するのか?

コンテンツマーケティングという用語は、コンテンツというメッセージを顧客(メッセージの受け手)に伝達することで彼らを説得し、購買へと導く様々な企業のマーケティングツールの総称を意味しています。

コンテンツマーケティングはマーケティングのコミュニケーション手法という点では従来の延長線上にあり、その位置づけは何ら変わらないとも言えます。しかし、インターネットとデジタル技術の登場によって、コンテンツというメッセージの性質とそれを伝えるメディア(媒体)の利用可能性が変容しているのは確かです。そのため、コンテンツマーケティングの議論をする際にはメッセージとメディアの両方がデジタル化したことで、何が変わり、何が変わっていないのかをきちんと考えておく必要があります。

何が変わった?インターネット、AI、デジタル経済のインパクト

インターネットやAIなどの進化により、経済のデジタル化は急速に進展しています。

そして経済のデジタル化の捉え方は様々ですが、ここでは情報の流れ(情報流)、モノの流れ(物流)、そしてお金の流れ(資金流)という3つの取引基盤に注目して、経済のデジタル化を確認してみます。

ネットを通じて様々な情報がデジタル化され、高速に流れるようになっています。その結果、購買データなどが流通の川上にも即座に伝達可能になり、モノの流れ(物流)がより円滑化し、不要な商品を仕入れたり、不要な商品を生産したりすることが抑制できるようになりました。当然、決済情報も素早く収集され、資金の流れもうまくいくようになったのです。

端的にまとめると、インターネットを介した情報流の変容が物流と資金流を巻き込む形で、急速に経済のデジタル化を推し進めているのです。

資金の流れをデジタル情報として把握できれば、顧客の最終の購買行動も可視化できます。購買履歴データを顧客のIDと紐づけることで、会員情報を取得する企業も増えました。AIの助けを借りながら、匿名の顧客がパーソナル化された顧客へと変換されるようになったと言ってもいいのではないでしょうか。

コンテンツマーケティングも情報のデジタル化の波を受けています。このとき、コンテンツマーケティングに対するデジタル化の波を2つに分けて考える必要があります。

1つはコンテンツを伝達するためのメディア(媒体)がデジタル化されていること。もう1つはコンテンツというメッセージの中身もデジタル化されているということです。もちろんこの2つは情報発信者がコンテンツをメディアに載せて情報の受け手(顧客)に対して伝達するわけであるから、この2つを完全に切り離すことはできません。しかし、検討する際には、それぞれを別々に考えておく必要があるのです。

1)メディアのデジタル化

メディアのデジタル化に関わる議論には以下のようなものがあります。

・トリプル・メディア:

情報技術の進展、情報のデジタル化は、コンテンツを伝えるメディアの多様化を促しました。従来のマスメディアはペイドメディアと名を変え、自前で発信可能なメディア、オウンドメディアや、誰でも情報の発信者になれるようになり、口コミ情報などを中心としたメディア(アーンドメディア)が登場してきました。現代の情報発信は民主的な参加型に変わったと言われるゆえんです。

・メディアのリーチとリッチネスの両立:

従来型のメディア(ペイドメディア)の特性を議論するときによく指摘されてきたのは、メディアによる情報のリーチ力と情報の内容の豊かさ(五感に訴求する程度、迅速なフィードバック等のリッチネス)の間に存在するトレードオフ(矛盾)の存在です。たとえば、TVというメディアは広い範囲の顧客に露出できるのでリーチの面では優れていますが、リッチネスは劣っています。これに対して、小売店頭の販売員・店員という人的メディアの場合、リッチネスは優れているが、リーチは劣っていますよね。つまり、従来型のメディアは物理的な制約の限界があったのです。これに対して、インターネット上のメディアはいつでも、どこからでも時間や場所を気にすることなくアクセス可能です。リーチとリッチネスを高次元で両立できるようになったと言えるのです。

2)コンテンツのデジタル化~さまざまな顧客アプローチ

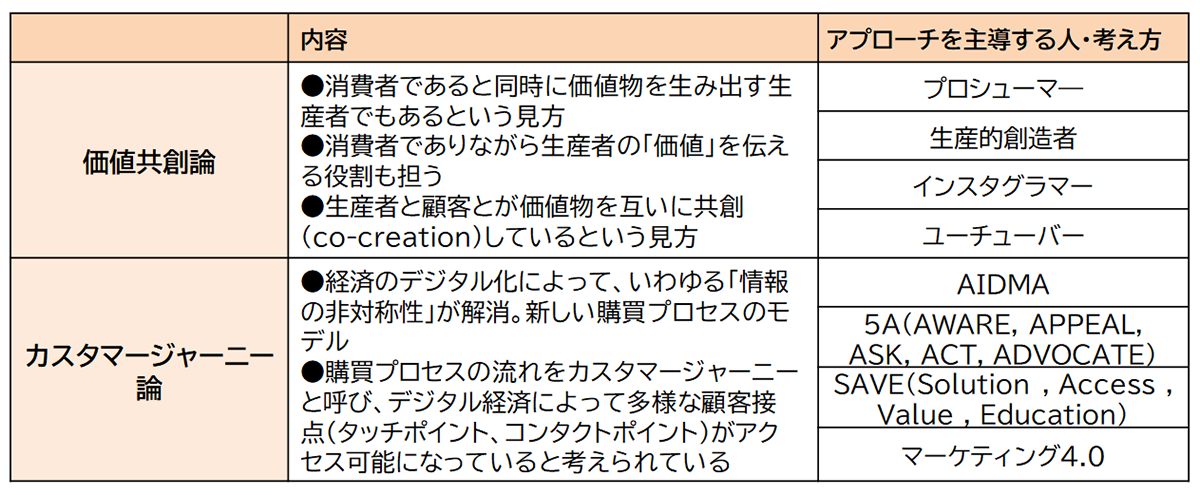

コンテンツがデジタル化したことで顧客に対する見方や顧客と企業の立ち位置が変容しています。代表的な例として「価値共創論」と「カスタマー・ジャーニーアプローチ」をご紹介します。

・価値共創論:

従来は情報の発信者が限定されていた時代でした。しかし今は、様々な人が様々な目的で情報発信ができるネットのコミュニケーション環境が登場し、情報発信に関する民主化が始まっています。

誰でも情報発信できるようになると伝統的な顧客像も変容します。売り手が生み出した「価値」を顧客はお金で購入し、その価値を受動的に使い尽くす存在であるという従来の見方は修正され、消費者であると同時に価値物を生み出す生産者でもあるという見方(いわゆるプロシューマー論、生産的消費者像)が一般化してくるのです。例えば、インスタグラマー、ユーチューバ−などのインフルエンサーは意図していないかもしれませんが、コンテンツの制作者(プロデューサー)でもあります。消費者でありながら生産者の「価値」を伝える役割も担っているのです。ここから、生産者と顧客とが価値物を互いに共創(co-creation)しているという見方も登場しつつあります。

・カスタマージャーニー・アプローチ:

従来のマーケティングの想定では、売り手側に大量の情報があり、買い手である顧客の側の情報量は限られているとされてきました。しかし、経済のデジタル化によって、このいわゆる「情報の非対称性」が解消されてきているというのも大きな変化です。従来の顧客による広告受容モデル(たとえば、アイドマモデル)は修正され、新たに、ファイブ・エー(AWARE, APPEAL, ASK, ACT, ADVOCATEの5A)やSAVE(Solution、Access、Value、Educationの英語の頭文字)、などデジタル経済下の新しい購買プロセスのモデルが提唱されるようになっているのです。

たとえば、コトラー(P.Kotler)はデジタル化された顧客データを基盤にした新しいマーケティングを「マーケティング4.0」と呼び、新しい購買プロセス解明のフレームワークとして「ファイブ・エー(5A)」を提唱しています。これらの主張に共通していることは、一連の購買プロセスの流れをカスタマージャーニーと呼び、デジタル経済によって多様な顧客接点(タッチポイント、コンタクトポイント)が企業側にアクセス可能になっていると考えていることです。

従来から顧客との直接接点の重要性は「真実の瞬間Moment Of Truth; MOT」と呼ばれ、特にサービス業の分野で強調されてきました。接客担当者が顧客に直に接触する場面こそ、顧客満足にとって一番重要な局面であるというのがその見方です。ところが現代のデジタル経済においては、多様な顧客接点にアクセス可能になり、真実の瞬間が多数存在すると見なすようになりました。

変わらないもの、それは「人」の情報処理能力

前述のように、デジタル経済におけるコンテンツマーケティングのもつ新しさをメディアのデジタル化とコンテンツのデジタル化に分けて整理してきましたが、コンテンツマーケティングであっても「変わらないこと」は当然あります。まず、最初のポイントは、消費者の情報処理能力は限られているという「当たり前の事実」です。

・デジタル技術の受容をめぐる顧客の処理能力の限界

デジタル技術のような新しい技術の採用は最終目標ではなく、別の目的を効率的に達成するための手段である場合が多いです。顧客がデジタル技術を受容するにはどのような利便性(価値)を自分にもたらしてくれるかに左右されます。

しかし、デジタル技術が自分に生み出す利便性(価値)を正しく評価することは顧客には正直難しいところです。なぜなら人の情報処理能力には制限があり、無限とも言えるデジタル情報を理解するのは不可能と言えるからです。これは今から半世紀も前から言われてきたマーケティングにおける消費者理解の基本前提です。インターネット環境においては、真実と異なる情報や違法性のある情報であふれかえっていますし、このような環境の中で情報を賢く活用する能力、メディアリテラシーの向上には限界があります。

・デジタル経済におけるイノベーションのジレンマ

消費者のメディアリテラシーは簡単に上昇するものではないし、ある程度上昇はしてもそれを上回るスピードで情報技術が進化しているため、「顧客は技術の発展について行けない」。

例えば、年々進化するスマートフォンの全ての機能を使いこなしている人がどれほどいるでしょうか。このような時に、顧客が理解する「技術利用の容易性」が問題になるのです。これは非常に悩ましい問題で、これまでも「イノベーションのジレンマ」という言葉で語られてきました。

情報化社会におけるイノベーションのジレンマとは顧客のリテラシーを上回るスピードで情報技術が進化してしまい、技術進化の恩恵を顧客が受け止めきれない(あるいは受け入れない)状態のことです。いわゆるイノベーター、オピニオンリーダー、インフルエンサー的な人の数は限られており、先進の技術に対する抵抗感の高い人、スパム情報のリスクに対する嫌悪感の高い人なども一定数存在する、ということです。

・コンテンツ・ショック(Content Shock)

大量のデジタルコンテンツの発信により、顧客のメディアリテラシーが限界を超えると、その多くが無視されたり、スパムと認識されるケースもあります。こうした結果、コンテンツ・ショックと呼ばれる現象が企業側に起こるという主張をする専門家もいます。(これはMark Schaeferが最初に指摘したとされている)。

(https://contentmarketinglab.jp/trend-in-usa/content-shock1.html)。

コンテンツ・ショックのポイントは3つです。

1) 資金力のある大手企業がコンテンツ制作に有利になる。

2) コンテンツ間の競争が激しくなり、新規企業による参入が難しくなる。

3) コンテンツマーケティングの費用対効果が悪化する。

まず、人々の情報処理能力を超える形で、コンテンツの量が増えています。そのためコンテンツを目にしてもらうまでに必要なプロモーション活動のコストが増加し、資金力のある大手企業に有利な状況が生まれています。

第2に、検索結果画面で上位表示するための競争(SEO)が激しくなるなど、コンテンツによる集客も一層、困難になりました。第3に、コンテンツマーケティングを実践するためのコストが、それが生み出す利益を上回る事態が発生するのではと懸念されています。いわゆるメガプラットフォーマーと呼ばれる少数の巨大企業が膨大な顧客データをテコにして、グローバル化していることは、こうしたコンテンツ・ショックの1つの裏付けになるだろう。デジタル経済では情報流を握る(ビッグデータをコントロールする)ことで独占化が可能なのです。

さて、ここまで経済のデジタル化がもたらした、消費者とビジネスの変化について解説しました。後編では、コンテンツマーケティングの有効性について「無形のサービス」と「有形の商品」に分けて情報伝達の違いを示します。

後編はこちら→https://ecnomikata.com/column/25620/