「フードロスに関心あり」約7割【ウィナス調査】

株式会社ウィナス(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:浜辺 拓)は、「フードロス」という言葉を聞いたことがある、10代〜50代の年代別に約100名ずつを対象に、「表には出ないフードロス」への意識調査を実施し、その結果を公表した。ここではその概要についてポイントを絞って見ていく。

調査概要

調査名称:「表には出ないフードロス」への意識調査

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年1月14日〜同年2月3日

有効回答:「フードロス」という言葉を聞いたことがある、10代:107名、20代:111名、30代:111名、40代:112名、50代:111名

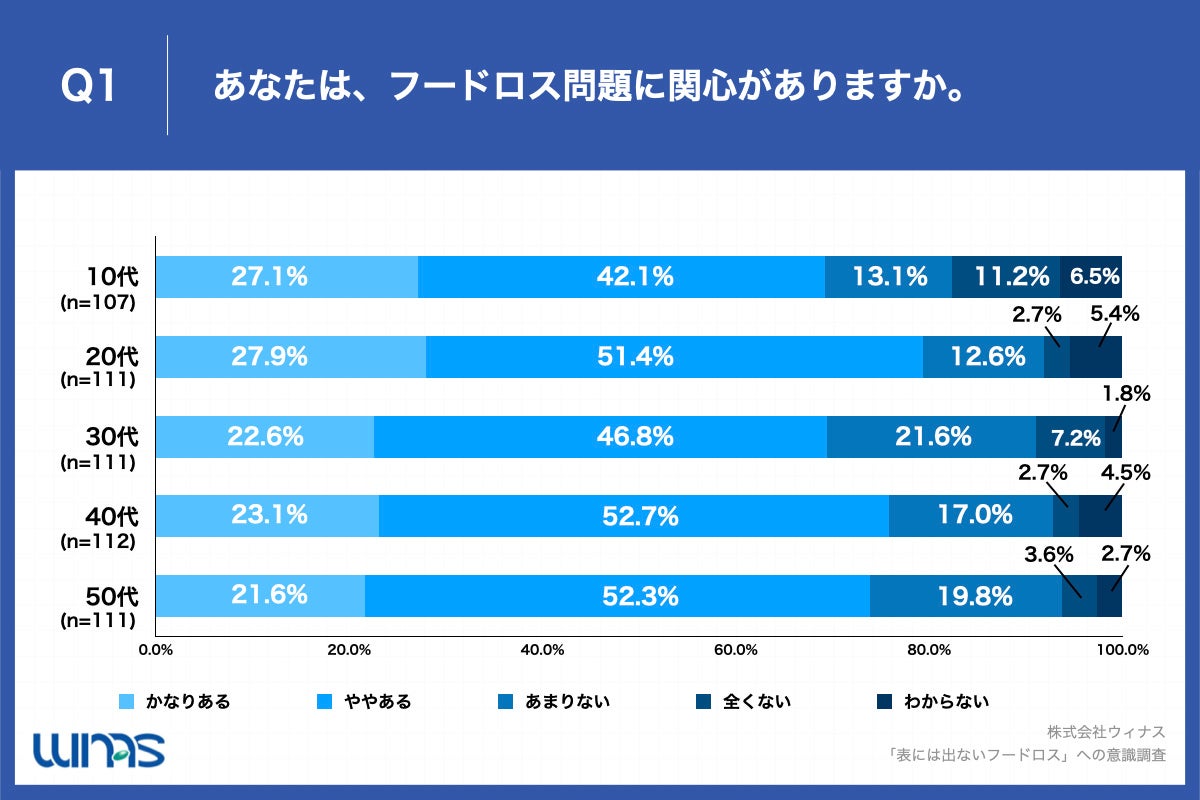

10代~50代の約7割が「フードロス問題」に関心あり

Q1.あなたは、フードロス問題に関心がありますか。」と質問したところ、「かなりある」「ややある」と回答した年代別の結果は、「10代」が69.2%、「20代」が79.3%、「30代」が69.4%、「40代」が75.8%、「50代」が73.9%となった。

Q1で「かなりある」「ややある」と回答した人に、「Q2.フードロス問題に関心を持つようになったきっかけを教えてください。(複数回答)」と質問したところ、「10代:学校・会社」が52.7%、「20代:テレビ」が59.1%、「30代:テレビ」が68.8%、「40代:テレビ」が62.4%、「50代:テレビ」が64.6%という回答となった。

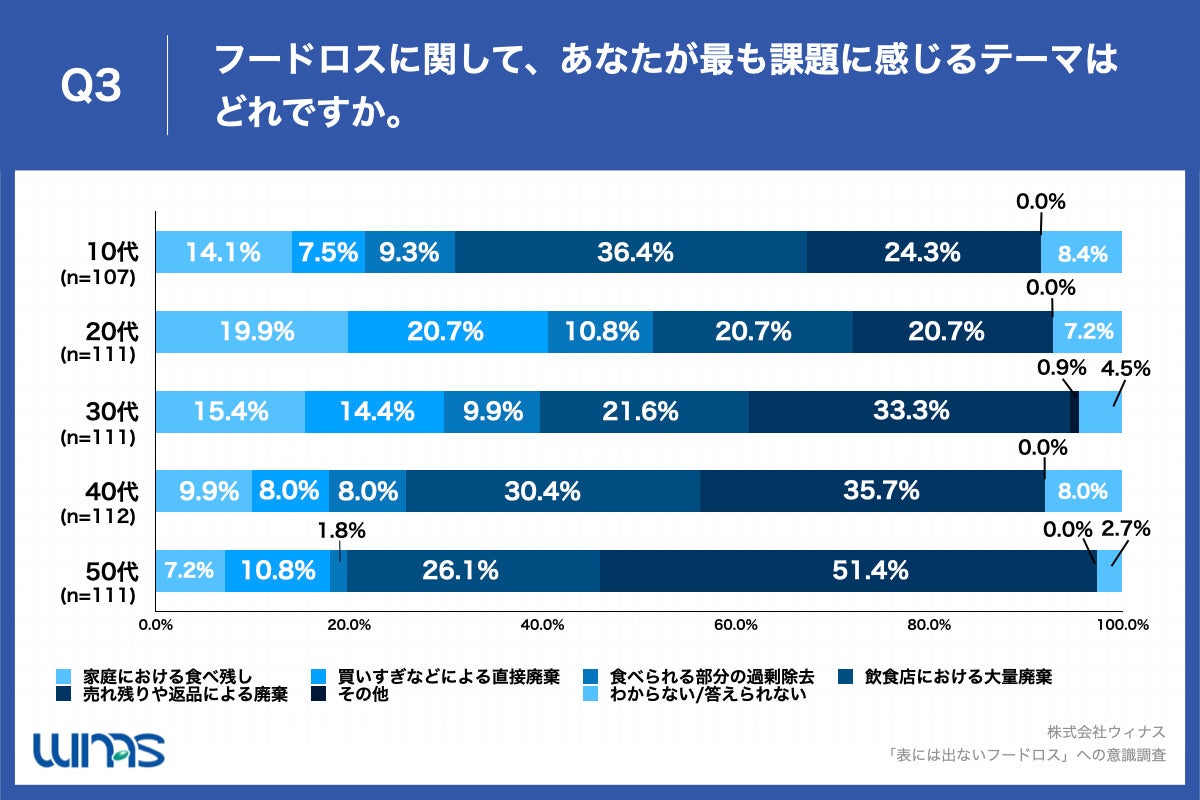

フードロスで最も課題に感じるテーマは?

「Q3.フードロスに関して、あなたが最も課題に感じるテーマはどれですか。」と質問したところ、「10代:飲食店における大量廃棄」が36.4%、「20代:買いすぎなどによる直接廃棄」が20.7%、「30代:売れ残りや返品による廃棄」が33.3%、「40代:売れ残りや返品による廃棄」が35.7%、「50代:売れ残りや返品による廃棄」が51.4%という回答となった。

次に「Q4.あなたは、メーカーや卸売業者など流通の中で、表には出ないフードロスが発生していることを知っていますか。」と質問したところ「知っている」と回答したのは、「10代」が51.4%、「20代」が59.5%、「30代」が50.5%、「40代」が57.1%、「50代」が54.1%という回答となった。

Q4で「知っている」と回答した人に、「Q5.表には出ないフードロスの解決方法として、知っているものはありますか。」と質問したところ、「少し知っている」「かなり知っている」と回答したのは、「10代」が41.8%、「20代」が51.5%、「30代」が42.9%、「40代」が40.6%、「50代」が56.6%という回答となった。

Q5で「少し知っている」「かなり知っている」と回答した人に、「Q6.表には出ないフードロスの解決方法として、知っているものをご自由に教えてください。(自由回答)」と質問したところ、以下の回答があった。

<10代|自由回答・一部抜粋(n=23)>

・17歳:フードバンクの利用。

・18歳:廃棄する前の値下げや、最初から大量生産しないこと。

・19歳:フードロス専用の食品提供サイト。

・18歳:売れ残りの安売り。

<20代|自由回答・一部抜粋(n=34)>

・27歳:安く販売する。

・25歳:流通業者と慈善事業団体が結託しフードロスを減少させる。

・24歳:食べられるけど捨ててしまう端っこのところは安く売る。

・25歳:商品の量を減らす。

<30代|自由回答・一部抜粋(n=24)>

・33歳:残った商品を格安で販売しているお店があったり、子供食堂などに寄付する。

・39歳:再加工して販売。

・38歳:期限の近いものを安く売る。

・34歳:商戦対象商品を買わない。

<40代|自由回答・一部抜粋(n=26)>

・46歳:規格外品を加工用に回す。賞味期限間近のものをフードバンクや子ども食堂に寄付する。

・49歳:形の悪いものをつかう。賞味期限が短いものも販売する。

・46歳:安売りをする。小分けにする。

・46歳:飼料や肥料にする。

<50代|自由回答・一部抜粋(n=34)>

・58歳:値引き販売や、NPOへの寄附。

・58歳:賞味期限がまだあるのに流通させない仕組みを崩すこと。

・53歳:SNS発信の通販フードロス応援のプロジェクト。

・59歳:過剰に作り置きしない。

次に「Q7.あなたは、今後表には出ないフードロスを削減していくことは重要だと思いますか。」と質問したところ、「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答したのは、「10代」が89.7%、「20代」が85.6%、「30代」が92.8%、「40代」が90.1%、「50代」が94.6%という回答となった。

Q7で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した人に、「Q8.表には出ないフードロスを削減していくことが重要だと思う理由を教えてください。(自由回答)」と質問したところ、以下の回答があった。

<10代|自由回答・一部抜粋(n=96)>

・19歳:表に出ないフードロスは、家庭のフードロスよりも規模が大きく深刻。

・14歳:食材を大量に廃棄することは、今後の環境問題にもつながると思ったから。

・18歳:表に見えない分、危機感を感じにくいから。

・19歳:表や裏関係なく、フードロスの問題自体を解決しなければいけないと考えるから。

<20代|自由回答・一部抜粋(n=95)>

・27歳:家庭でのフードロスは当事者意識が高く個人が意識すれば防げるが、表には出ないフードロスは強い問題意識を持っていないと解決できないから。

・25歳:このままでは食べ物が有限になる時がくるかもしれないので。

・27歳:表に出ている部分だけ改善できたとしても見せかけだけでは意味がなく、根本から改善するべきだと強く感じる。

・28歳:表には出ないだけで、フードロスには代わりない。

<30代|自由回答・一部抜粋(n=103)>

・30歳:食料自給率が低い日本にとっては課題だと思うから。

・38歳:限られている資源を大切に使わなければいけない。

・33歳:家庭一つ一つが気をつけていても、業者の方が量も多いところが問題。

・36歳:日本は商品の種類が多すぎて価格競争のために大量生産して大量廃棄することは、負の循環だと思う。

<40代|自由回答・一部抜粋(n=101)>

・43歳:表に出ないという事は把握できていないという事であり、表に出ようが出まいがフードロスを無くしていくことが大切。

・48歳:食材は有限であり、自給率が低い日本では更なる工夫が必要。

・46歳:経済的なロスや二酸化炭素問題、貧困問題の改善に繋がると思うため。

・46歳:表には出ないことフードロスのほうが規模が大きいと思うから。

<50代|自由回答・一部抜粋(n=105)>

・56歳:表に出てるものだけを削減しても本当の意味での削減にはならない。

・57歳:食料自給率が低い国で、食品を廃棄することはおかしい。

・56歳:表面化しないものも含めて全てが解決するべきフードロス問題だから。

・59歳:過剰生産をなくさないと廃棄につながり、食料を必要とする人たちに届かない。

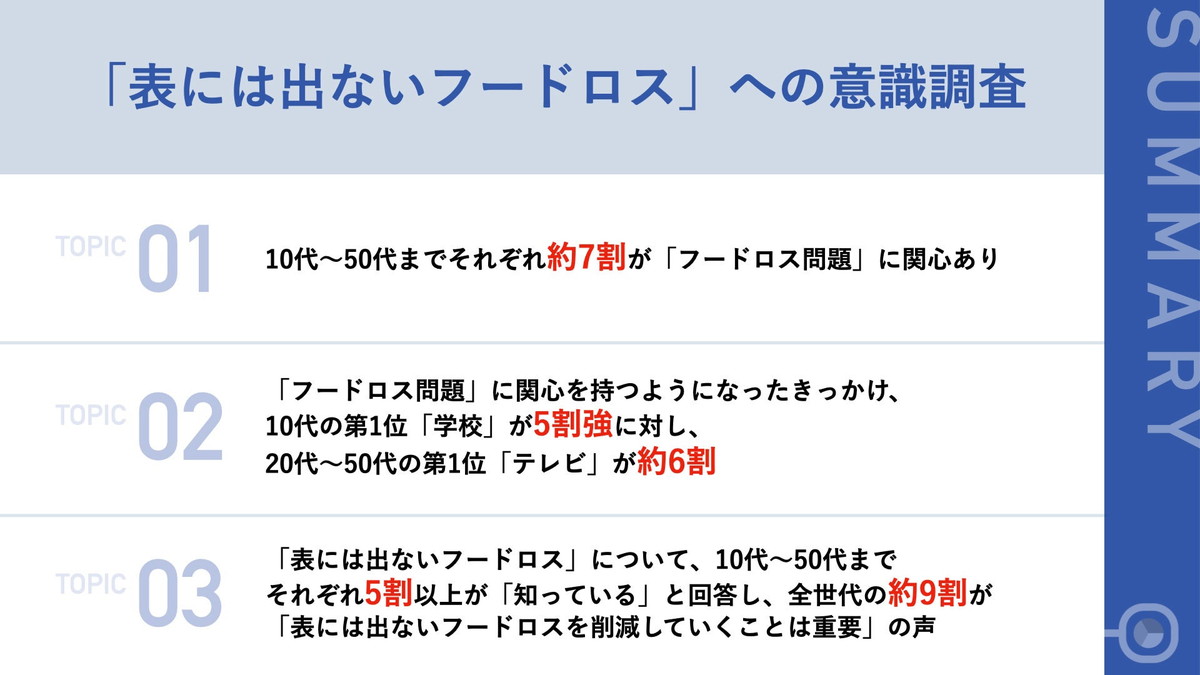

サマリー

このように「フードロス」という言葉を聞いたことがある、10代〜50代の世代別に約100名ずつを対象に、「表には出ないフードロス」への意識調査が実施された。まず、10代〜50代まで全世代の約7割が「フードロス問題」に関心を示していることが分かった。

そこで、関心を持つようになったきっかけについて聞いたところ、10代は「学校」が最多で52.7%、20代~50代では「テレビ」が最多で、それぞれの年代で約6割となった。

また、全ての世代において2番目に多かったきっかけが、「SDGsが叫ばれるようになってから」という回答となった。またフードロスにおいて最も課題に感じるテーマには、10代〜50代まで共通して、「飲食店における大量廃棄」や「売れ残りや返品による廃棄」が挙がった。

次に、「表には出ないフードロス」についても、全ての世代において半数以上が認識しており、各世代の4割以上が「表には出ないフードロスの解決方法を知っている」と回答した。

具体的な解決方法については、「フードバンク・寄付」や「売れ残りや賞味期限間近の商品の値下げ」といった方法が各世代で共通して出た意見だった。他にも、フードロスの代名詞のようになってしまった恵方巻についても言及があり、受注生産や予約式にするべきだといった声も挙がった。

加えて全世代の約9割が、「表には出ないフードロスを削減していくこと」を重要視しており、世代間共通の認識として、「表に出ないフードロスのほうが、規模が大きく深刻」との意見が挙がった。

他にも、「日本の食品自給率が低いことへの懸念」や、「限られた食料や資源を大切に使うことの重要性」、「表に出ても出なくてもフードロス自体解決が必要」といった意見もあった。

同社も述べているが、もはやフードロス問題への関心度は全ての世代で高まっており、フードロス問題の重要性を認識した上で、大量生産をしないことや、フードバンクの利用など、問題解決の方法について、各世代ごとの様々な考えを垣間見ることができたようだ。

世代別の認知度にさほどのばらつきはなかったものの、関心を寄せるようになったきっかけとして、10代では「学校」と回答した割合が高く、近年の学校教育でもフードロスに関する議論が取り上げられていることがうかがえる。

「表には出ないフードロス削減」については、個々の家庭や個人の意識で解決出来る規模の問題ではないからこそ重要という認識が広がっているようだ。フードロス問題の改善に向けて、年齢を問わず、引き続き関心の高まりが予想されており、個人、企業そしてEC市場を問わず、課題解決に向けたアクションが求められているとも言えそうだ。