“お得”なだけじゃ生き残れない! EC購買トレンド、ユーザー行動の動向まとめ

株式会社カウシェ(以下:カウシェ)、株式会社クラダシ(以下:クラダシ)、株式会社ハルメク(以下:ハルメク)は2024年6月12日、2024年の消費者動向および購買行動の変化に関するメディア向け勉強会を開催。本記事では各発表の概要をお伝えする。

お得なだけでは足りない! 日本特有の消費者像理解

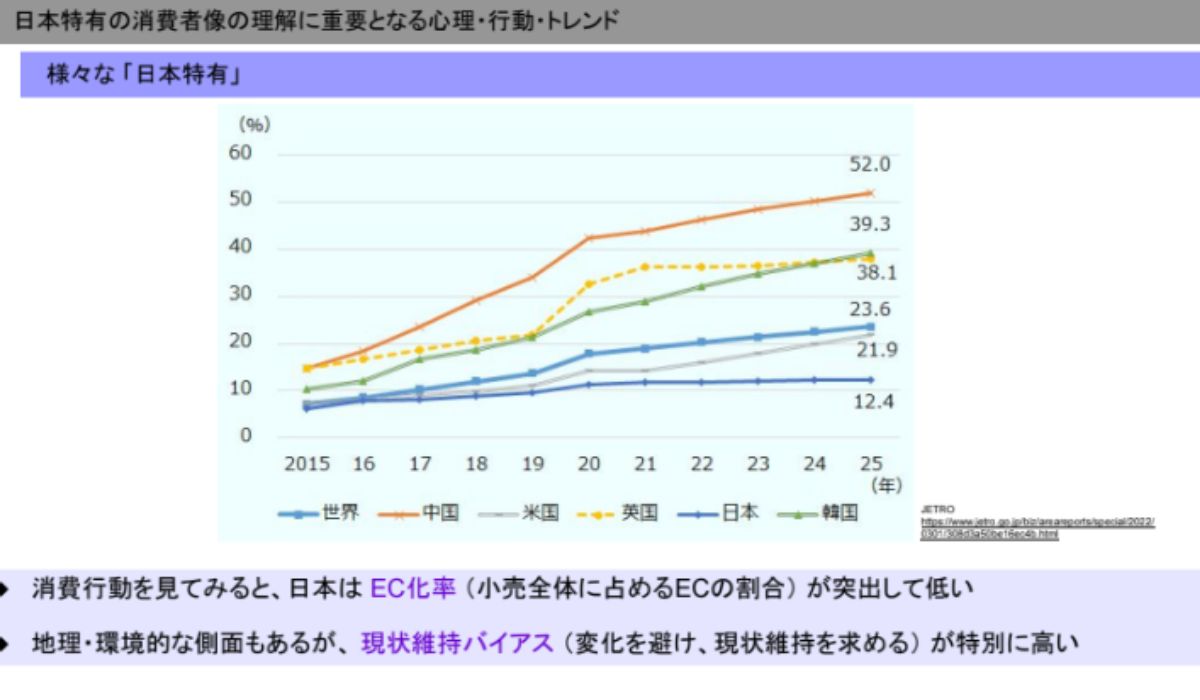

まず、日本特有の消費者像の理解に重要となる心理・行動・トレンドについて高千穂大学の永井竜之介氏(以下、永井氏)が講演。海外と比較することで見えてくる、日本の消費者特有のポイントがあると語る。

「日本の消費者像の特徴として『ちゃんとする意識』が強いことがあげられます。自分や他人に対して『こうあるべき』を求める気持ちが老若男女にあると考えています。これは屋外にある自動販売機が盗まれない状況からも、社会的な共通意識が根付いていることが分かるでしょう」(永井氏)

この共通意識は「他人に迷惑をかけたくない」という心理にもつながる。そのため、購買動機では自分のこだわりを貫くよりも「みんながやっているから」といった理由が強くなるという。

「日本の小売全体に占めるECの割合は各国と比較して突出して低い。これは首都圏を中心に実店舗が多い点もあげられますが、変化を避けて現状を求める『現状維持バイアス』が強いことも要因の一つです」と永井氏。

そのため、サービス普及のためにはまず、みんなが「知っている」「使っている」という心理的安全性を優先して確保する必要がある。その段階にきて、ようやく「お得感」にひかれはじめるのだ。

しかしながら、単純な「お得」だけでは他社との差別化は難しい。「お得」✕「信頼」「社会性」「楽しさ」のように、プラスアルファの要素を付け加える必要があるとした。

以降、こうした「お得」にプラスの価値を付け加えた企業の先行事例へと移る。

心理的安全性を保ったコミュニティ作り カウシェの「お得✕発見✕交流」

「誰かと一緒に」を楽しむ買い物アプリを提供するカウシェは、海外EC市場のトレンドとして「発見」と「交流」が購買につながっていると指摘。「欲しいものを検索してから買う」という行動形式から変化しているという。

「基本的にECは利便性を抽出したサービスです。一方で、ECがない時代の買い物は利便性だけではない『楽しい体験』も含まれていました。(弊社では)こうしたオフラインの体験をオンラインで提供することを追求しています」と株式会社カウシェ 取締役 兼 執行役員 山田 悠太郎氏(以下、山田氏)は話す。

株式会社カウシェ 取締役 兼 執行役員 山田 悠太郎氏

株式会社カウシェ 取締役 兼 執行役員 山田 悠太郎氏

すでに海外では韓国の「Alwayz」(発見✕ゲーム)や、インドの「DealShare」(発見✕共同購入)など、偶発的な買い物体験を提供するサービスが人気を博している。それぞれ友達と買い物に出かけるような「交流体験」に加え、そこで出会った商品を買う「発見」に重点が置かれているのだ。

「我々もこうした仕掛けを進めており、『発見型』✕『交流型』としてユーザーの動きを捉えたサービスを作ろうとしています。カウシェアプリ内の『カウシェファーム(農園ゲーム)』では、お互いの作物に水を与え合うことによる交流が生まれており、ECを利便性としてではなく、交流をベースに使うという流れができつつあります」(山田氏)

カウシェを利用するユーザーからは「毎日見るECサイトはカウシェだけです」といった声も寄せられており、すでに200万ダウンロードされるなど市場に受け入れられつつある。ユーザーの心理的安全性を保つために、小規模のコミュニティ形成・参加人数の調整機能を有するなど、今後ECを通じた新たな購買体験を生み出すことが期待されているのだ。

社会貢献の可視化で徳を積む Kuradashiの「お得✕お徳」

フードロス削減を目指す「Kuradashi」は、過去1年間で体感した消費者の行動変容について解説。アフターコロナとなった現在、単純な「お得さ」に対する訴求効果が低くなっていることを指摘した。

「ユーザーアンケートにて『なぜKuradashiで購入するのか』と聞いたところ、我々の理念に対する共感や、社会貢献に価値を見出している回答が多く見受けられました。もちろん、『お得』という回答も上位にありましたが、やはり価格だけではない部分も重視しなければいけない」と株式会社クラダシ マーケティング部 部長 小手川大介氏(以下、小手川氏)。

株式会社クラダシ マーケティング部 部長 小手川大介氏

株式会社クラダシ マーケティング部 部長 小手川大介氏

そこで、共感を得るための施策として、Kuradashiのマイページに購入した商品によって生まれた「フードロス削減量」チェックをメルマガで送付。通常の販促メルマガ以上にレスポンスがよく、売上貢献に直結したという。

「ちゃんと役に立てて良かったな、という実感をホームページで可視化させることで、改めて『Kuradashi』を使い続ける理由を提示できたと思います」(小手川氏)

このように、Kuradashiでは通常の「お得」という施策に加えて、社会貢献によって役立ったという「お徳」をユーザーに提供している。価格訴求に付加価値を加えつつ、今後もサービス普及に努めたいと締めくくった。

シニア市場は人口も金融資産も高い ハルメクの「お得✕カタログ✕QR+店舗」

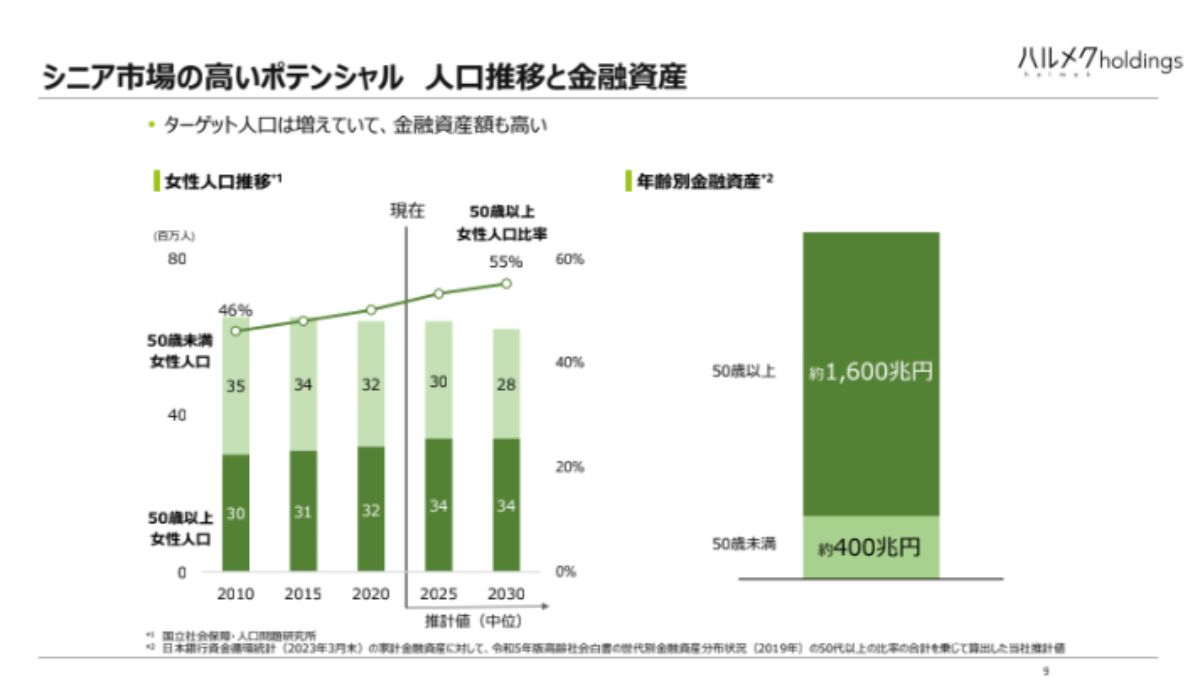

50代以降の女性をターゲットにオンラインメディアを展開する「ハルメク」は、アナログとデジタルを掛け合わせた施策について解説した。

団塊ジュニア世代が50代に差し掛かる現在、従来の紙媒体に加えて、Web上でのサブスクモデルに挑戦しはじめているという。

「団塊ジュニアが50代に差し掛かる中で日本の中で唯一人口が増えているのは、50代以降のマーケットです。50代以上の女性は日本女性の半数以上を占めており、日本の金融資産の8割にあたる約1600兆円は50代以上のシニア世代が所有するなど可能性を秘めています」(株式会社ハルメクホールディングス 広報室長 入山真一氏)

全体のEC化率は徐々に増加しつつも、まだマーケットとしては20%弱と小さい。しかし、50代では67%、60代でも40%という割合を占めている点は注目すべきだろう。

こういった状況に対し「ハルメク」はカタログ通販を有効活用。紙面にQRコードを表記することで、スマホを利用した気軽なEC販売を促進し、QR経由比率が約5%アップした。また、ECだけではなくポップアップストアを含む実店舗の「ハルメク おみせ」を全国に14店舗展開している。

「店舗では商品を実際に体感してもらうことを重視しています。また、ハルメク物販は売上の約8割を自社開発のプライベートブランドが占めており、こうした施策を進める上で重要視しているのが『顧客理解』です」と入山氏。

顧客理解のために、顧客から毎月届くはがき、商品開発時に何度も行われるグループインタビューやアンケートなどさまざまな調査を行うようにしているという。調査にあたっては、独自のシンクタンクである『生きかた上手研究所』が運営しているハルトモという4000人を超えるモニター会員の声を中心に行われる。

「ハルメク」は雑誌の定期購読者を通じた集客を起点に、カタログ通販やEC販売を通じた物販により収益化を実現。また雑誌の企画と連動したイベントの実施による顧客のファン化を進めているという。

価格と価値の探求を

今回の勉強会では、単なる「お得」という価格訴求だけでは他社との差別化は難しいことが分かった。

永井氏が指摘する通り、日本人特有の消費者意識として「みんながやっているから」や「現状維持バイアス」が強い点は無視できない。そのため、新規サービス普及のための第一歩としては、心理的安全性の確保を優先する必要があるだろう。

その段階でようやく「お得」に付加価値を付けた施策を展開することが重要となる。

カウシェの「お得✕交流」、クラダシの「お得✕お徳」、ハルメクの「アナログ✕デジタル」など先行事例は数多い。今後の試みの一つとして、本勉強会の内容を参考にしてみてはいかがだろうか。