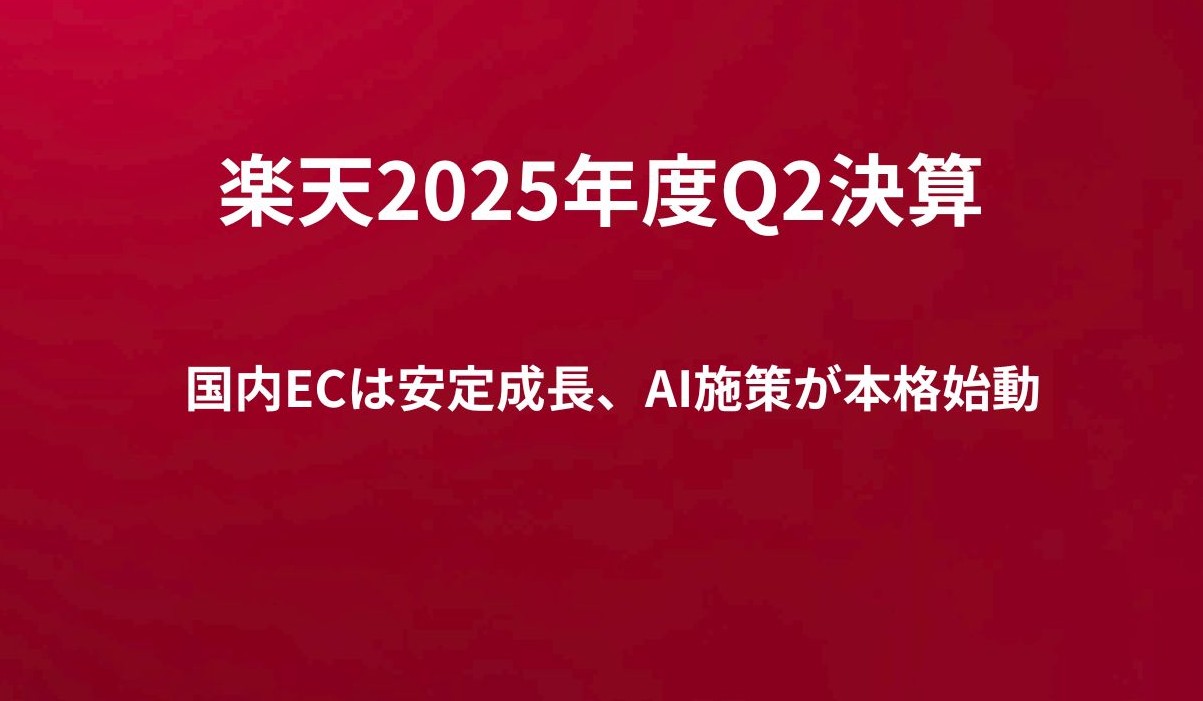

楽天2025年度Q2決算 国内ECは安定成長、AI施策が本格始動

2025年8月8日、楽天グループが第2四半期決算説明会を開催した。登壇者はすべてAIアバターが務め、業績報告とともにAI活用の取り組みが随所に盛り込まれた構成となった。国内ECの安定成長を軸に、モバイル事業の黒字化、そしてAI領域での本格始動が重なり、グループ全体の推進力が明らかになりつつある。このたびの説明会の内容をレポートする。

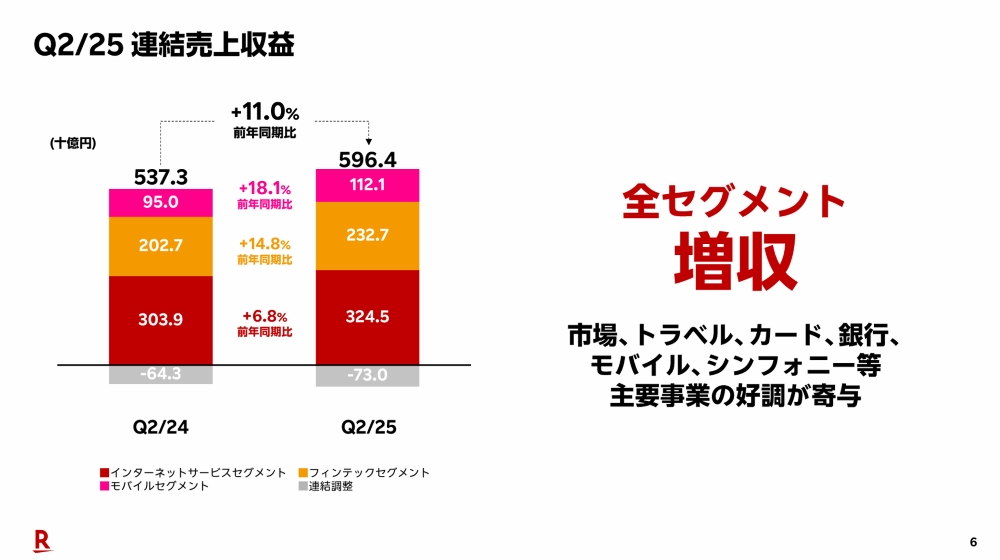

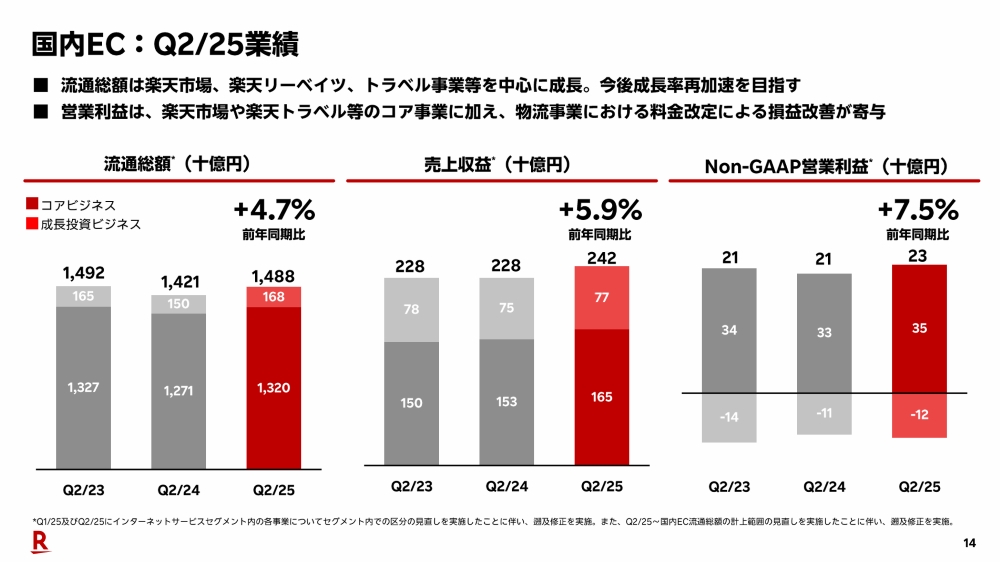

全セグメントで増収 国内ECは+4.7%成長

説明会では、最初に三木谷浩史会長(AIアバター)がモニターに現れ、今期の業績について説明を行った。楽天グループ全体の2025年度第2四半期連結売上高は5964億円で、前年同期比で11%増加。インターネットサービス、フィンテック、モバイルの全セグメントで増収を達成している。

なお、連結Non-GAAP営業利益が前年同期比で319億円改善し、201億円となった。第2四半期においては、2019年度以来の黒字化になるという。この理由として三木谷氏は、「増収に加え、データとAIの活用による各種オペレーション効率化が進み、規律ある事業運営を推進したことが奏功した」と述べた。

国内EC市場は堅調に推移 モバイル事業との連携によるシナジーが拡大

国内EC事業では、ショッピングECの流通総額が前年同期比+4.7%増と堅調に推移している。ショッピングECに加え、楽天トラベルについてもグローバル取扱高を中心に好調に推移した結果だという。Non-GAAP営業利益は前年同期比+7.5%増の231億円で、ECコア事業に加えて物流事業における料金改定が利益増に寄与した。

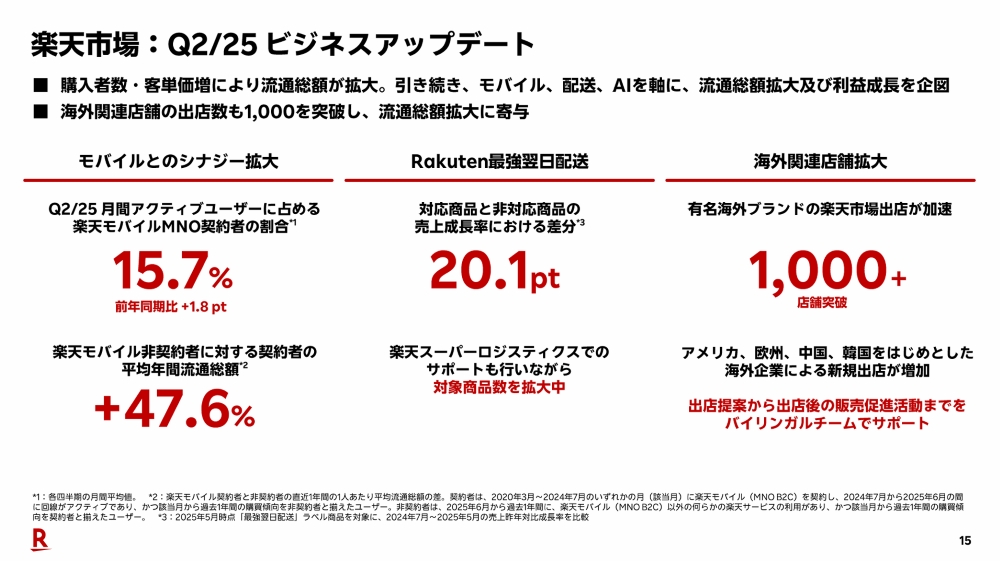

楽天市場単体で見ても、購入者数、客単価ともに前年比で増加し、流通総額が拡大している。とくに楽天モバイル契約者の流通総額が、非契約者より47.6%高いことから、楽天モバイルとの連携によるシナジー拡大が功を奏しているとみられる。今後、月間アクティブユーザーに占める楽天モバイル契約者の割合を高める取り組みを行うことで、この割合を拡大させる狙いだ。

また、2024年7月に開始した翌日配送サービスの対応商品も順調に拡大し、直近では海外関連店舗の拡大が成長を後押ししているという。

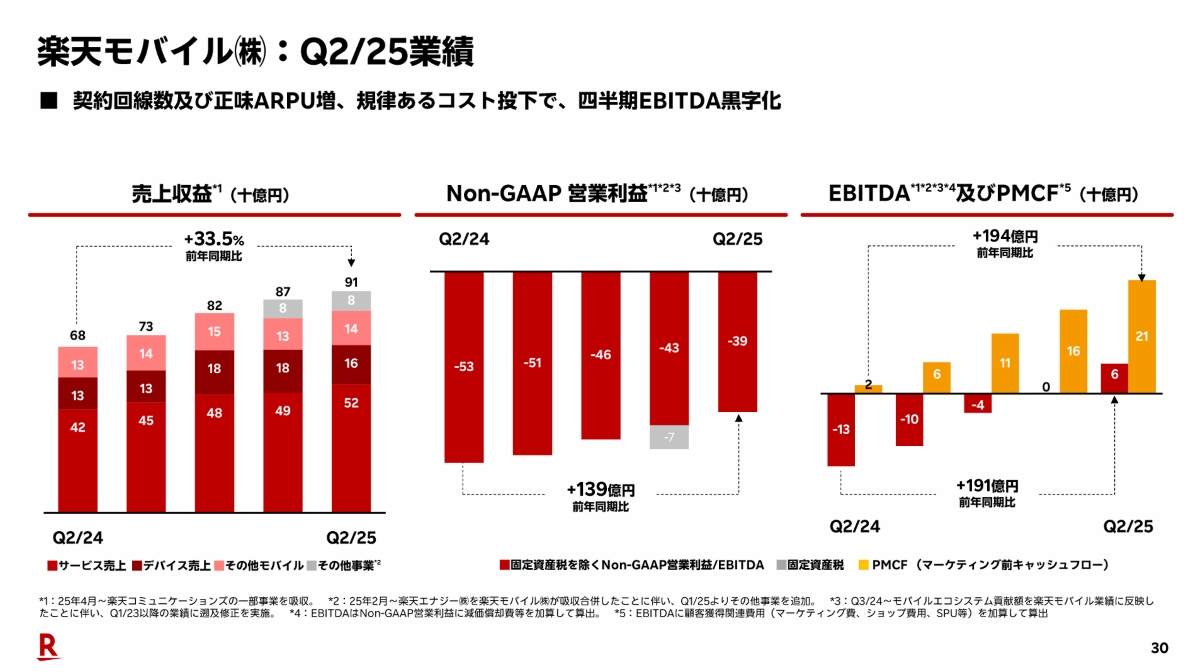

なお、シナジー拡大の鍵となる楽天モバイル単体の業績については、楽天エナジー株式会社を吸収合併したことによる売上計上範囲の拡大もあり、売上収益が前年同期比33.5%増の906億円となっている。営業損失も堅調に改善しており、EBITDAについても前年同期から191億円改善し、黒字幅を拡大している。

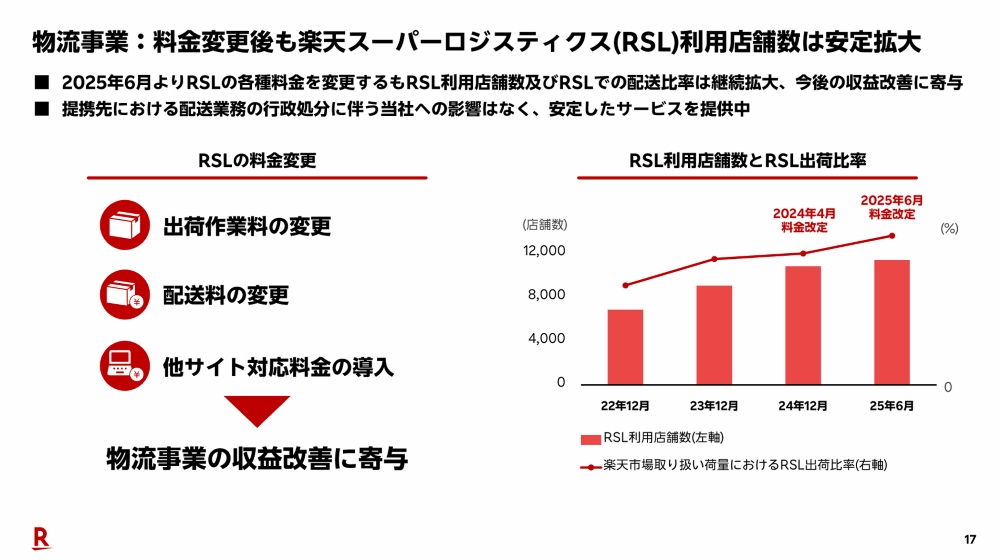

物流事業は安定成長 行政処分の影響も限定的

物流事業においては、2025年6月より楽天スーパーロジスティクス(RSL)の各種料金を変更したが、RSLの利用店舗数・配送比率ともに拡大が続いており、提携先企業に対する行政処分の影響も限定的で、安定した運営が維持されている。

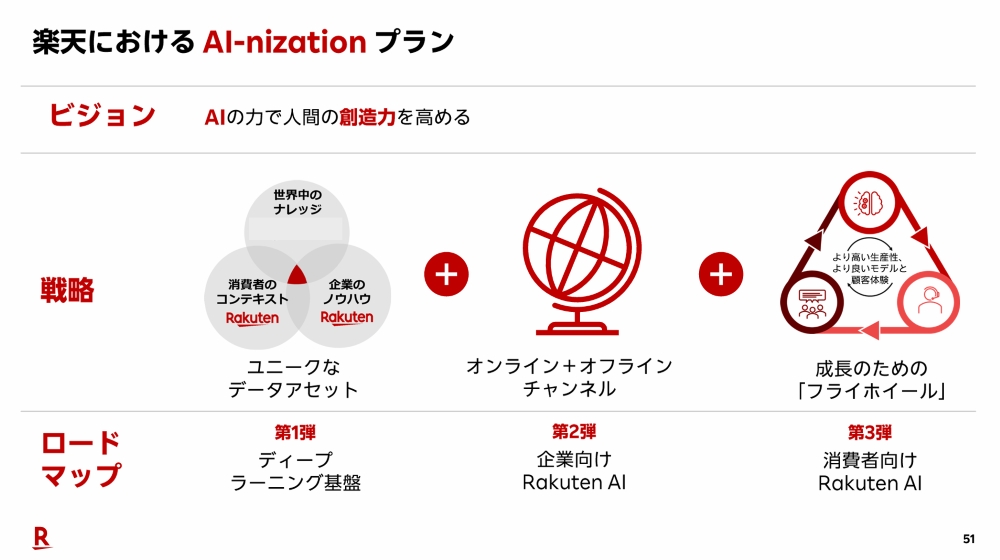

AI-nizationが本格始動──「RAKUTEN AI」始動と検索・広告の進化

今回の説明会で最も熱量が高かったのが、「AI-nization Plan」の進捗報告だ。チーフAI&データオフィサーのテン・ツァイ氏(AIアバター)が行ったプレゼンテーションでは、検索・広告・レコメンド領域におけるAI活用の具体的な成果と今後の展望が語られた。

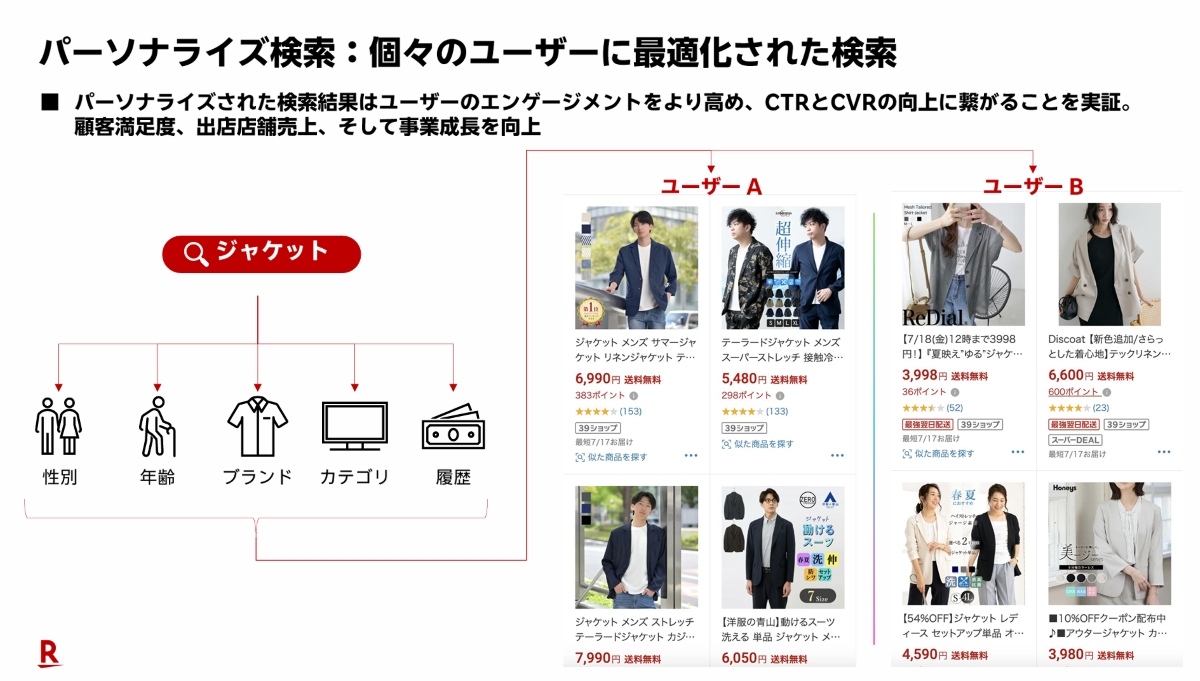

パーソナライズ検索の進化

楽天市場では、ユーザーの行動履歴や嗜好に基づいた検索結果の最適化が進んでいる。ユーザーにより関連性の高い結果を返すことで、ユーザーエンゲージメントを高め、楽天市場の出店々舗様の売り上げ増加につながる。

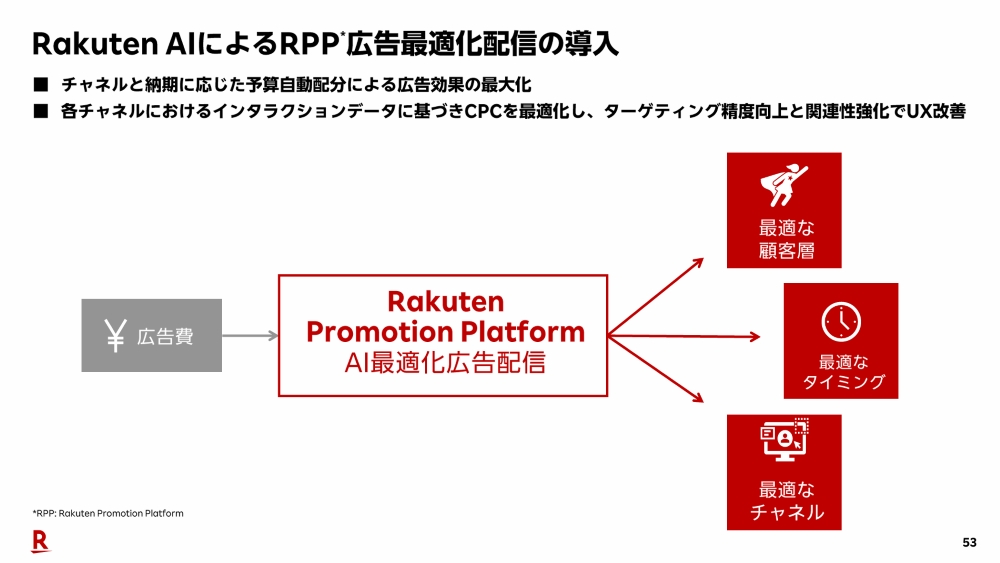

RPP広告の最適化配信

広告配信においては、RPP(Rakuten Promotion Platform)でAIを活用し、広告配信を最適化。適切な広告を、適切な顧客に、適切なタイミングで配信することにより、顧客体験と広告主のリターン双方に寄与する施策が展開されている。

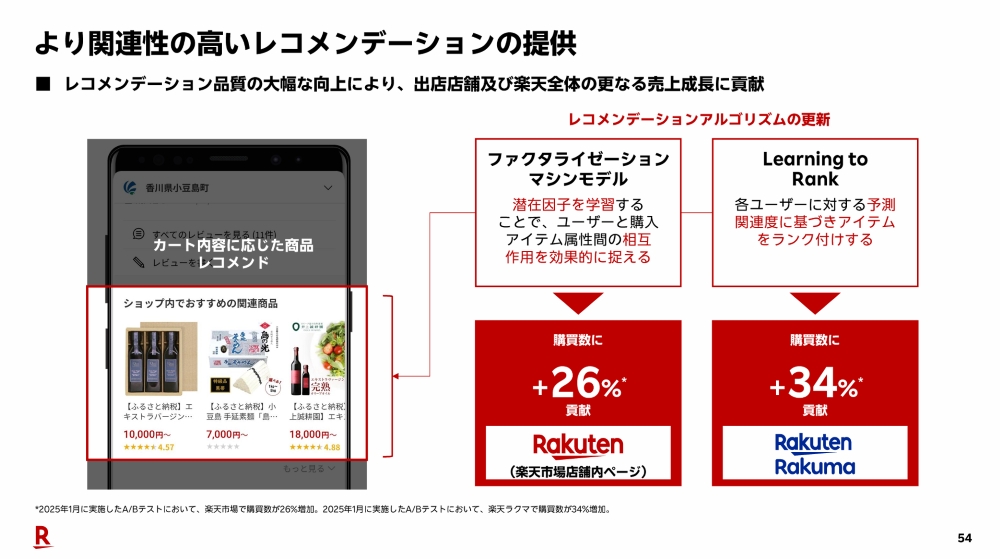

より関連性の高いレコメンデーションの提供

レコメンデーションアルゴリズムのアップグレードにより、AIがユーザーの関心や購買傾向を高精度で予測して、より関連性の高い提案を行うことが可能になった。これにより、購買ボリュームが大きく増加し、今後の売上成長への貢献が期待されている。

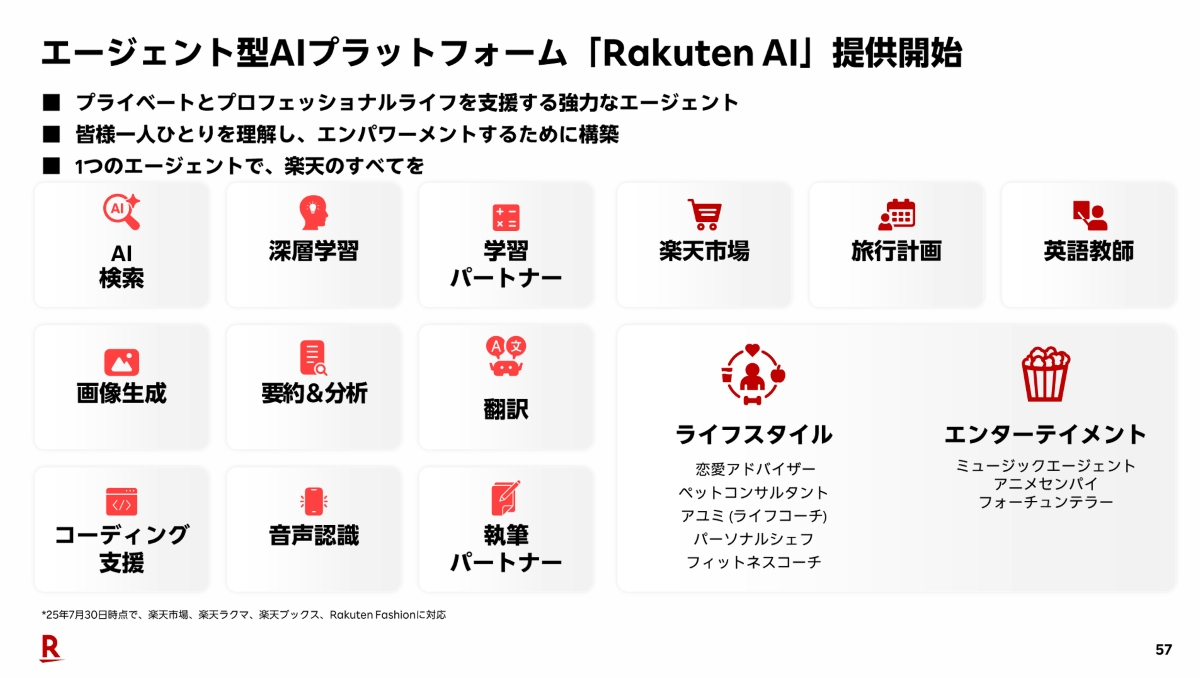

「RAKUTEN AI」提供開始

プレゼンでは、2025年7月30日に本格提供の会社が発表されたエージェント型プラットフォーム「RAKUTEN AI」についても、動画を交えて紹介された。ショッピングから学習、文章執筆まで、プライベートと仕事をサポートする強力なエージェントのライブラリーになるという。

EC事業の安定成長に加え、AI領域での取り組みが着実に前進しており、これらが今後のグループ全体の成長を押し上げる推進力となる可能性が高い。モバイルと各サービス間の連携や新技術の活用によって、どのようなシナジーが生まれるのか。国内外の競争環境が変化する中、楽天の次の一手が注目される。