「メルカリ ハロ」登録者数1100万人突破 メルカリと人材研究所がスキマバイト活用のポイントを解説

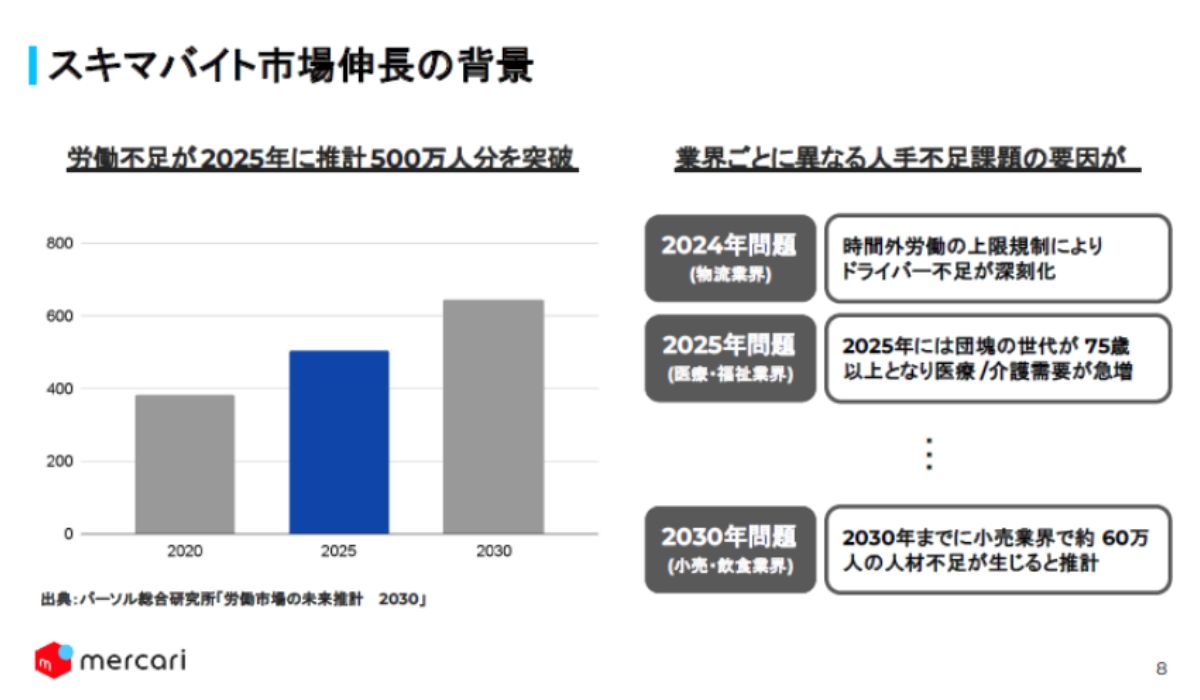

日本において、さらなる高齢化社会の到来によって引き起こされる「2025年問題」。労働力不足は深刻さを増し、2025年にはおよそ500万人分(※1)の労働力が不足すると言われる中で、近年、注目を集めているのがスポットワークやスキマバイトといった働き方だ。その需要の高まりを示すように、株式会社メルカリが提供する「メルカリ ハロ」はサービス開始から約13カ月半で登録者数1100万人を突破した。

本記事では、2025年3月26日に開催され、株式会社メルカリ 執行役員 CEO Work 太田麻未氏と、株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和利光氏が登壇した「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態」に関する調査発表会をレポート。2人によれば、企業側と働き手側の双方にとって需要のあるスキマバイトは、長期雇用も視野に入れた人手確保の手段になるという。

物流・飲食・小売り事業者は『メルカリ ハロ』をどう活用しているか

発表によれば、「2025年問題」で医療・福祉・介護分野が、「2030年問題」で小売・飲食での人材不足が顕在化するという。メルカリの太田氏は、スキマバイトが物流・飲食・小売りの3つの業界で、実際に利用者からどのように受け入れられているかについて解説した。

株式会社メルカリ 執行役員 CEO Work 太田麻未氏

株式会社メルカリ 執行役員 CEO Work 太田麻未氏

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

「3業種では、スキマバイトを利用している事業者の83.3%が深刻な人手不足に悩んでおり、31.2%が『スキマバイトサービスがないとお店が回らない』と回答。また、繁忙期と閑散期の人手需要に大きな差があり、シフトの柔軟性を評価して利用を開始した事業者が46.5%と最多になっています(※2)。

また、60.5%の事業者がスキマバイトを直近1年以内に利用開始しており、57.8%は活用が増えたと回答しています。スキマバイトは『アルバイト・パートの新規募集』に次ぐ人手不足対策になっており、一時的な賃金アップ、派遣事業者の利用、OB・OGへの声掛けを上回りました。

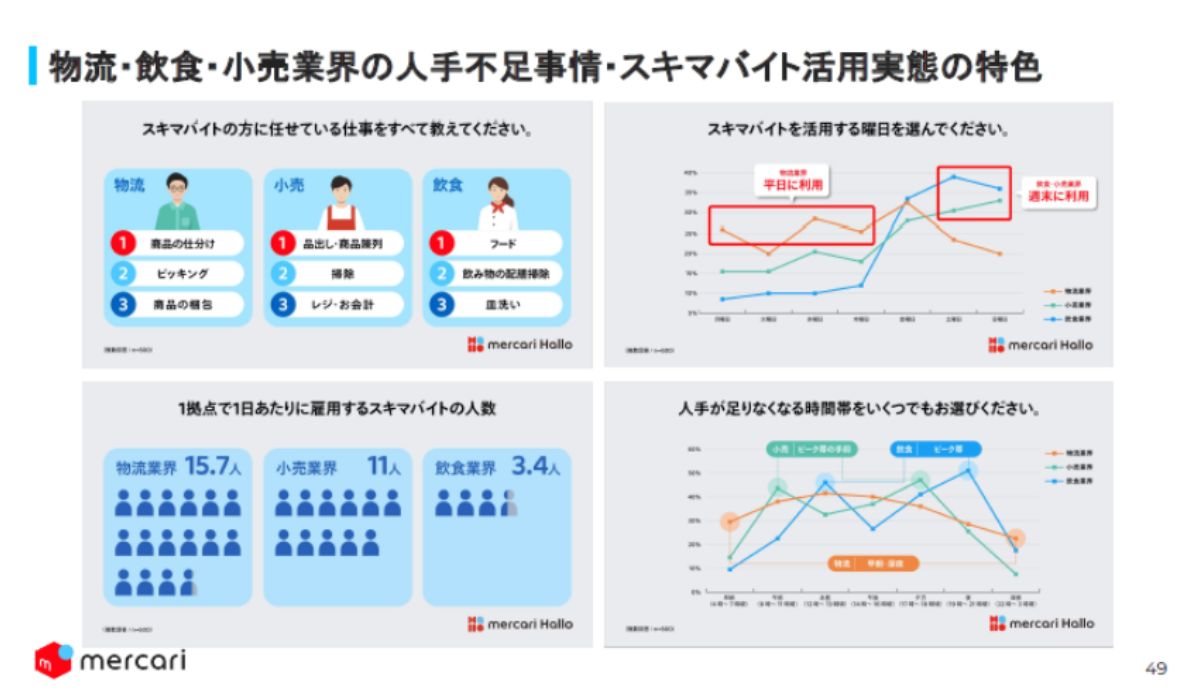

また、スキマバイトの方に依頼する業務としては、物流では『商品の仕分け』、小売では『品出し・商品陳列』、飲食では『フード(の提供)』が最多となっています。活用する曜日や時間帯、拠点当たりの雇用人数は業種ごとの繁忙ピークによって変化します。仕事を切り分けて一拠点で複数の求人を出す事例も見受けられました。『メルカリ ハロ』で募集数がもっとも多い業種は『物流・倉庫』となっています。

『メルカリ ハロ』を利用者した事業者からは、想定以上に幅広い年齢層のメルカリ利用者が潜在的な働き手であることがわかったという声を聞きました。また、一度スキマバイトで雇用した人材が店舗に愛着を持つことによって顧客になったり、経験者となることで正規のクルーになったりしています」(太田氏)。

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

スピーディーに雇い、長く関係を維持する

一方、人材研究所の曽和氏はより大きな視野から、スキマバイトという働き方が現在の人手不足に対して果たしている役割を解説した。

株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和利光氏

株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和利光氏

「弊社の調査では、45.3%の企業が人手不足対策としてスキマバイトサービスを利用しています。すでにヤマトホールディングス、日本マクドナルド、ドン・キホーテなどが繁忙期における人材確保のチャネルとして活用しています。

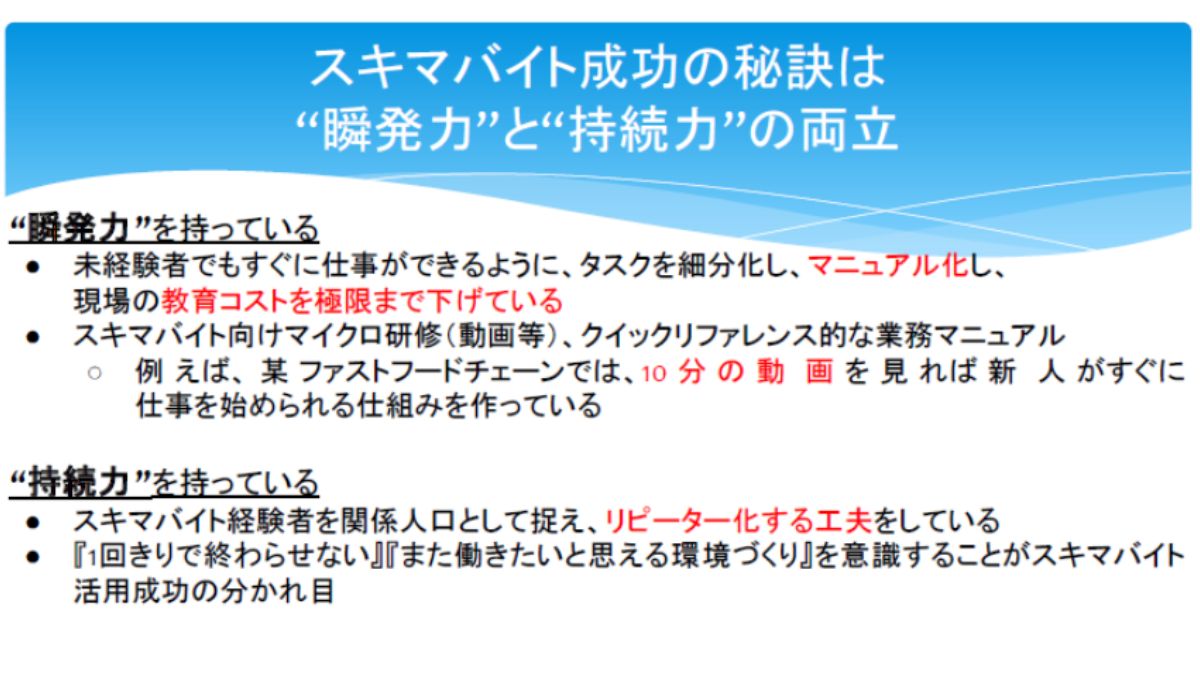

ポイントは『瞬発力』と『持続力』。教育コストを極小化して未経験者を即戦力化する『瞬発力』と、一度接点を持った人が持続的に働いてくれるようにする『持続力』を両立することが、スキマバイトで働く方に活躍してもらうために重要です。

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

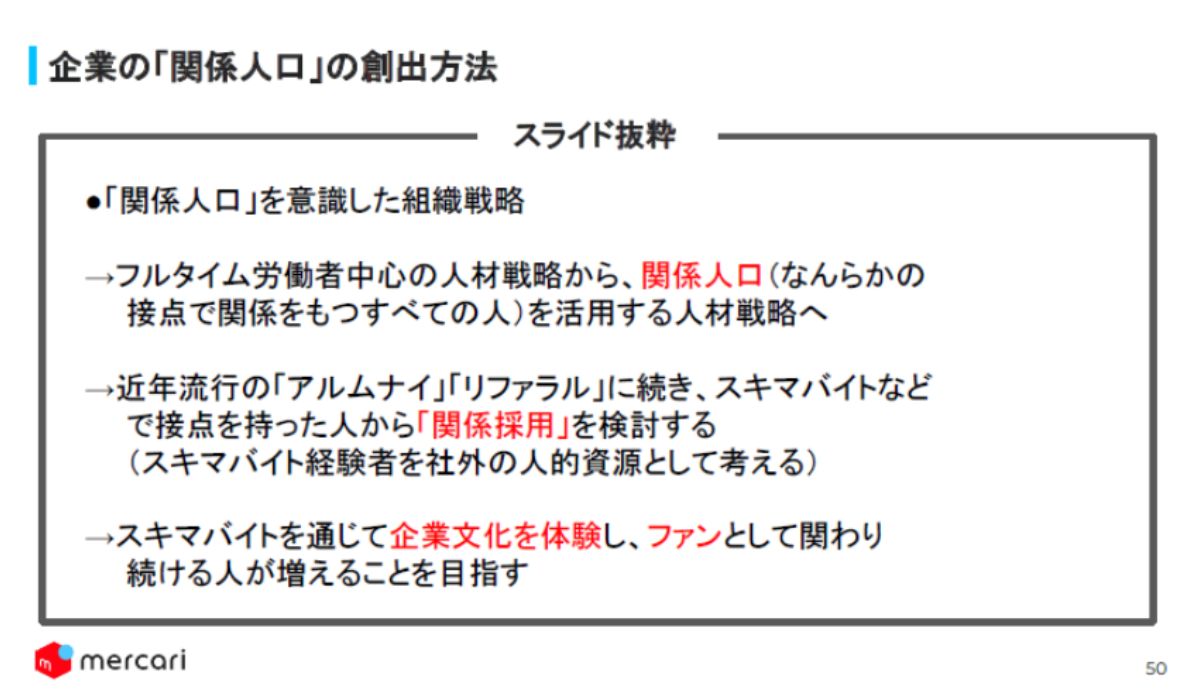

スキマバイトから本採用に移行する流れは、退職者に復帰してもらう『アルムナイ採用』、従業員の紹介から採用する『リファラル採用』に続く動きになるでしょう。フルタイムの求人はなかなか集まりません。これからは一度接点を持った人を活用する『関係人口』を意識した組織戦略が必要になります。

応募ハードルの低いスキマバイトで試しに働いてもらうことで、素早くワーカーを集められるだけでなく、仕事内容や雰囲気とのマッチングを確かめた上で長期雇用に移行できます。実際にイオンファンタジーなどでは長期雇用も想定してスキマバイトを募集しています。

物流・飲食・小売りは求人倍率が高く、物流に至っては約10倍になることも。さらに利益率があまり高くないこれら3業種は採用コストをかけにくいため、繁閑差を吸収する効果もあるスキマバイトとの相性が良いです。

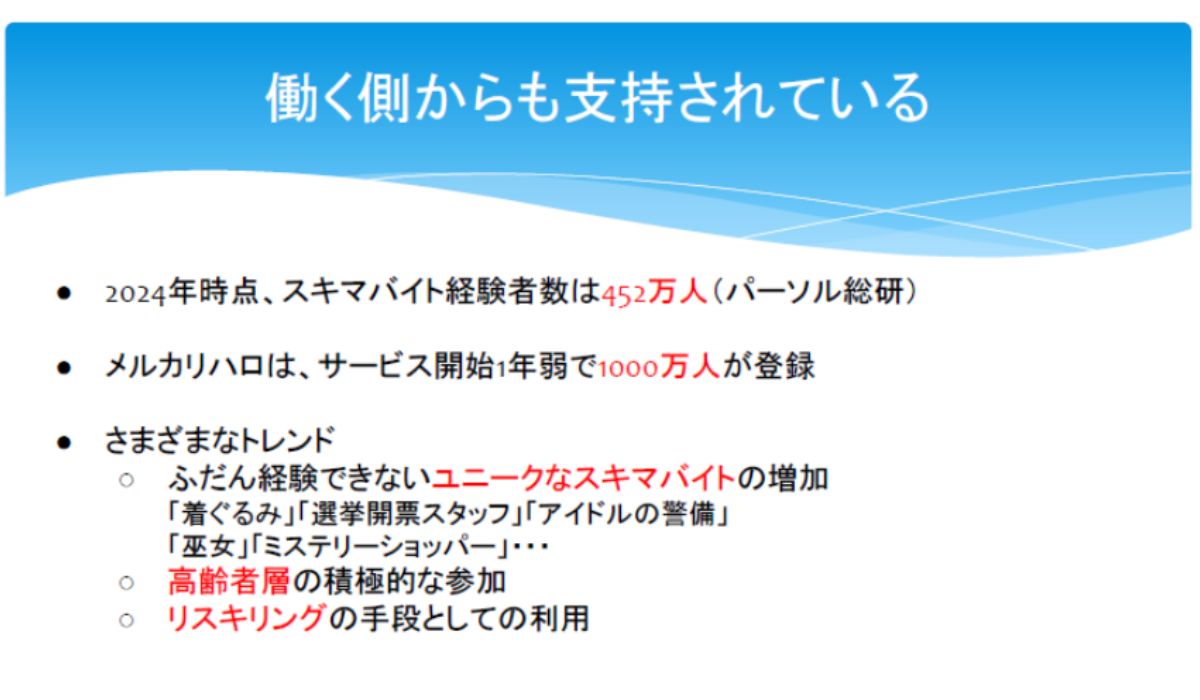

2024年時点でのスキマバイト経験者は452万人(※3)。ユニークな仕事をフックにした労働人口の創出や、体調が気になる高齢者のスポット勤務、リスキリングの手段としてのスキマバイトなど、伸びしろのある業態と言えるでしょう。『メルカリ ハロ』の登録者は1000万人以上いますし、まだ様子見をしている方も多いはずです」(曽和氏)

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

スキマバイトを「関係人口」創出の機会と捉える

発表会後半のパネルディスカッションでは、太田氏と曽和氏が、「関係人口」を増やすことで人材プールを充実させる重要性と方法を語った。

「若い世代は着実に減少している上に、アルバイトの主戦力である大学生は大学に通っているので、あまりシフトを入れません。しかもコロナ禍による先輩から後輩へのバイト継承の喪失と物流需要の拡大で、関係値のある人材のプールを作っておくことが重要になっています。

『スキマバイト』という名称が一時的な労働力のイメージを広めていますが、事業者はその概念から抜け出し、関係性を持続させて強化する施策が必要です。例えばリピートした人に対する研修カットや賃金アップ、仕事内容の拡充などです。

もらった連絡先には定期的にプッシュ型の連絡をすることで、マインドシェアを持ち続ける方法も有効です。多くの情報に触れて愛着を持ったワーカーの中には、正式に働きたいという方も出てきます。そうすればアルムナイ採用やリファラル採用のような人材確保のチャネルに発展するでしょう」(曽和氏)。

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

「業種によって課題と最適な施策は違います。物流は一度に多人数がリピートして欲しいので、スムーズなオペレーションとマニュアルを用意しておき、来てくれた人には社員からの挨拶や声掛けに注力している事例があります。

小売と飲食では習熟度が低くても働きやすいように業務を分解しています。インバウンドの増加を受けてホテル業界などにもスキマバイトの活用は拡大していくでしょう。

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

画像出典:株式会社メルカリ「物流・飲食・小売業界のスキマバイト活用実態に関する調査発表」より

従来型の求人とスキマバイトの違いは、母集団の大きさです。従来型の求人では、求職者が条件で求人を絞り込むので、接触できる働き手の母集団が小さくなっていました。スキマバイトは長期的に就職する意欲があまり高くない人にも接触できます。

『メルカリ ハロ』はメルカリ利用者という大きい母集団から関係人口を形成できます。まずは接触機会を作り、その後はつながり続けることで、ゆるく、広く、長く関係を続けていくことを意識していただければと思います」(太田氏)。

日本の労働力不足が慢性化する中で人材採用の難易度は上がり、ましてや繁忙期・閑散期の差が激しい業界ではなおさら「適切な時期に・適切な人手を確保すること」は難しくなっている。事業者として、スキマバイトの活用は一時的に人手をカバーするだけでなく、長期的な「関係人口」創出につなげる一つの手段にもなりえると言えそうだ。

※1:株式会社パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」

※2:「スキマバイト導入したきっかけをすべて教えてください」との質問に対して、46.5%が「繁忙期/閑散期に合わせて雇えるため」と回答

※3:株式会社パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」