梱包資材2.0 LTV向上のために考える調達コストと開封体験 【shizai セミナーレポート】

原材料費や輸送費の高騰が続く中、EC事業で売上を継続的に作っていくためにはLTV(Life Time Value=顧客生涯価値)を向上させることが大切。そのためには顧客のリピート購入につながる「購入後体験」を重視する必要があるが、商品を梱包する際、コスト優先で無地の段ボールを選んではいないだろうか。株式会社shizai 営業/マーケティング 統括責任者の小田高弘氏は「ECでは購入後、届いた瞬間が本当の意味での第一印象。梱包資材で魅せることはファン化への大事な要素です」と、“開封体験”における梱包資材の役割を説く。

今回はECのミカタ主催のオンラインカンファレンス(2024年12月19日、20日開催)から、調達コストをコントロールし、削減できた予算を顧客の開封体験に投資することを提案する小田氏のセッションをレポートする。

「梱包資材2.0」で開封体験の向上を

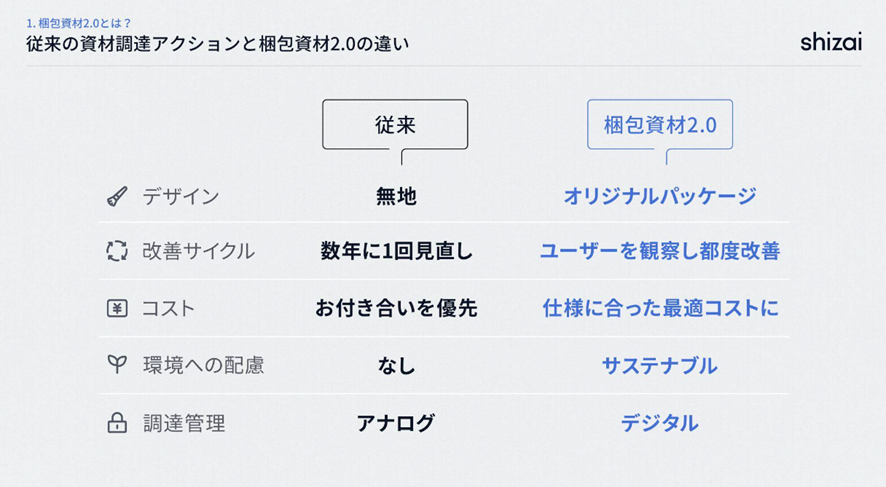

セッションの冒頭、小田氏は株式会社shizaiが提唱する「梱包資材2.0」という概念を解説した。

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

従来の段ボールは無地や一色印刷で、最低限の発注コードや会社名が記載されている程度だった。そのため、段ボール自体を見直す必要もなく、付き合いのある会社から調達している状態が見られる。

「ECやD2Cでは販売チャネルの変化に伴い、オリジナルパッケージの重要性が高まっています。顧客に直接届ける場合は、反応を見て都度改善する必要がありますし、コスト最適化も求められます。また、顧客はサステナブルへの意識も高まっているため、紙やプラスチックをどれだけ減らすのかも配慮しなくてはいけません。調達管理はアナログな部分が多い業界なので、デジタル化を進めることも大切です」。

顧客にリピートしてもらうためにも、段ボールで「魅せる」ことが重要

次に小田氏は段ボールの役割について説明。段ボールの「運ぶ」「守る」といった従来の役割は依然として重要だが、販売チャネルが量販店からECへ変わる中、段ボールは顧客との最初のタッチポイントとなるため、「魅せる」ことも重要だという。

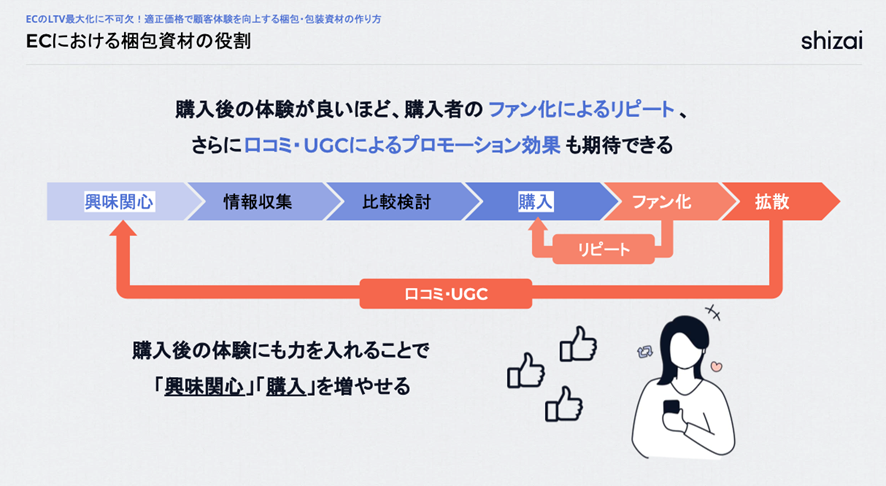

「一般的なシングルファネルでは、認知から興味関心、購入という流れがあり、ECでは購入までをデジタルで完結できます。購入のタイミングで初めてリアルなものが届くため、その時の体験が重要です」。

近年はシングルファネルよりダブルファネルの考え方が重要になっているように、マスマーケティングで新規のユーザーを獲得するのは難しくなっているようだ。

「商品を包んでいる箱に対するワクワク感や開けた時の驚き、喜びなどが、ブランドへの良い印象につながります。うまくいくと、箱も含めてUGCの拡散につながることもあるでしょう。販売チャネルの変化に伴い、梱包資材に求められる役割や機能は大きく変わってきました」。

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

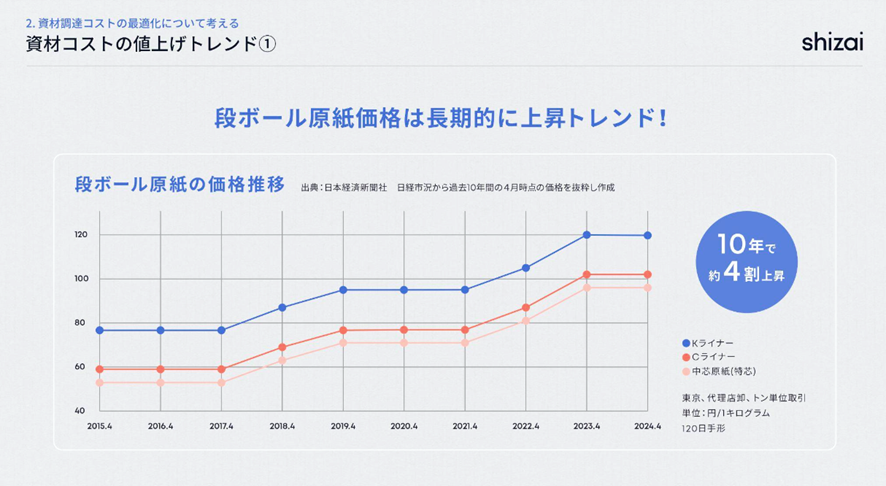

段ボールにかかるコストは上昇傾向にある

続いて小田氏は、段ボールのコストに関する傾向を伝えた。

「長期的に見ると、梱包に使われる紙の素材は上昇トレンドにあり、インフレの影響もあって今後も上がり続けるだろうと予想されます」。

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

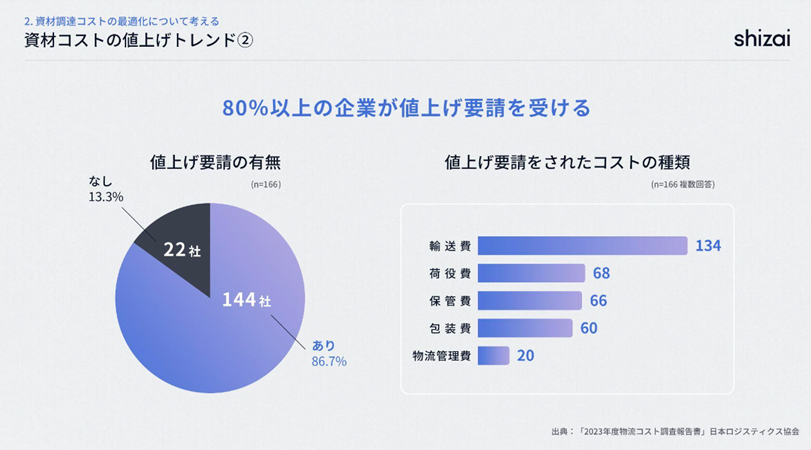

また、価格が上昇しているのは原材料だけではないようだ。

「(公益社団法人)日本ロジスティクスシステム協会の調査によると、直近1年間で物流関連費用の値上げ要請を受けた企業は86%(166社中の144社)にのぼります。その内訳は、輸送費そのものだけでなく、人件費、保管費、包装費など多岐に渡ります」。

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社shizai(カンファレンス登壇資料より)

資材に関連するコストを細分化して最適化すべき

シンプルな配送箱に比べて、デザイン性のある「魅せる」パッケージは確かにコストがかかる。しかし小田氏は、コスト要素を分解してアプローチすることにフォーカスし、コストダウンを実現するための4つの考え方を挙げた。

1.工場の最適化:段ボールの箱は種類や形状によって厚みや使用する機械、製造工程が異なるため、同じ工場で作れるとは限らない。例えば、普段頼んでいる工場に別の種類の箱を依頼すると、別の工場に外注することになって価格が高くなる場合がある。作りたい箱によって適切な工場を選定することは不可欠である。

2.配送コストの最適化:段ボール箱のようにかさばる資材は、届け先(納品先)との距離も大切。頼みたい段ボールの製作が得意で、届け先に近い工場を選定すれば、配送費を含めてコストを下げられる。

3.組み立てコストの最適化:同じ形状の段ボールであっても、組み立て工数によってコストを下げられる。例えば、月次で5000ロットを組み立てる場合、1個にかかる工数が15秒かかるものと30秒かかるものでは、「差分15秒×5000ロット=20.8時間(約2.6人日分の削減効果)」が生じる。単価が多少高くなっても、組み立て工数を考慮して計算するのがよい。

4.調達プロセスのデジタル化:顧客との受発注や在庫管理にはシステムを導入するが、資材の仕入れに関しては電話やメール、FAXを利用している企業も多い。そこに自動リマインドや情報共有、データ保存、発注代行などを行うソフトウェアを活用すれば、発注作業のオペレーションコストが削減し、全体のコスト最適化を図ることができる。

「コストにはあらゆる方法で削減できる余地があり、コスト削減で生まれた予算を顧客体験に投資していくのがよいでしょう」(小田氏)。

ECにおける梱包資材は、商品を「運ぶ・守る」だけのものではなく、ブランドと顧客をつなぐ重要なタッチポイント。LTV向上を目指すうえで、「梱包資材2.0」へのアップデートを検討する価値は十分にあるだろう。

新卒で味の素株式会社に入社し、B2B素材事業の法人営業を経験後、同事業のブランドマネージャーを担当。その後同社のタイ法人に出向し、B2B営業部門、デジタルマーケティング部門の立ち上げに責任者として従事。現在のshizaiでは営業及びマーケティング全体の管掌を行う傍ら、担当としてオリジナルパッケージ作成のサポートも行う。小売を販路としたオフライン販売マーケティング、EC経由のオンライン販売マーケティング双方の理解が深く、販売チャネルに合わせたパッケージ提案が得意。