日本特有の消費者像を解き明かす!「Made for Japan」のEC戦略構築のカギ【基調講演レポート】

「マーケティングは企業戦略と消費者行動に大別されるが、突き詰めればその本質は『人』を理解することにある」――。こう語るのは、マーケティングや消費者行動に関する多くの著作を持ち、執筆以外にも幅広く活動する高千穂大学 商学部 教授の永井竜之介氏だ。日本でEC事業を成功させるためには消費者像への解像度を高める必要があるという永井氏が示す、「日本市場におけるEC戦略構築の3つのカギ」とは? ECミカタ主催のオンラインカンファレンスから、同氏による基調講演「日本特有の消費者像を解き明かす!『Made for Japan』のEC戦略構築のカギ」をレポートする。

マーケティングでは「人」を理解することが必要不可欠

セッションの導入部として永井氏は、マーケティング分野は「企業戦略」と「消費者行動」に分けられることを紹介。マーケティングは戦略やビジネスモデル、組織の構築方法など、企業単位の視点となりやすいが、本質を突き詰めれば、そこで働くビジネスパーソン一人ひとり、つまり「人」に行き着くという。「消費者は人そのものなので、マーケティングで企業戦略と消費者行動のどちらを扱うにしても、人を理解した上で動いていくことが欠かせません」。

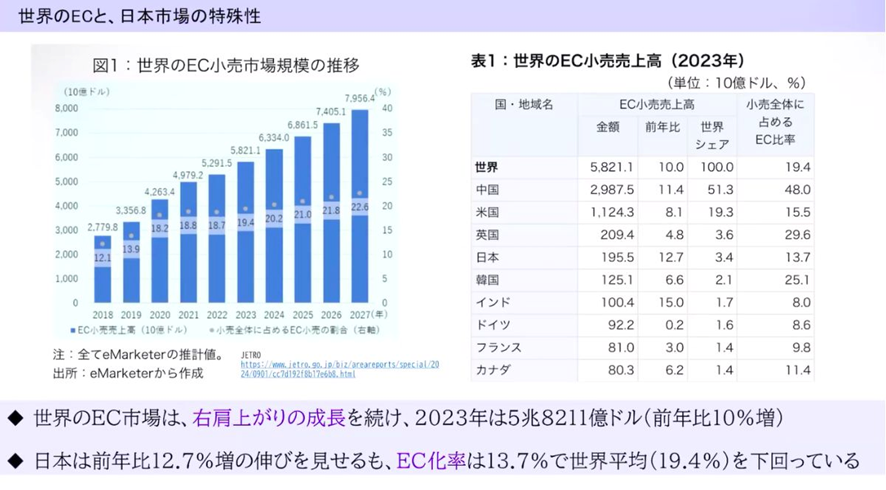

続いて永井氏は、世界のEC市場の現状について紹介。EC市場はAIや電気自動車、宇宙関連といった産業を抑えて、2040年までに最大20兆ドルと最も大きな成長ポテンシャルを秘めていると見られている。実際に世界のEC市場は右肩上がりに成長を続けており、2023年は5兆8000億ドル強と前年比10%増の成長を記録している。

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

「日本では前年比12.7%増の伸びを見せていますが、EC化率はまだ13.7%に限られており、世界平均の19.4%を大きく下回っているのが現状です。このようにEC化率が抑えられているのは、今後の伸びしろが大きいと考えることができます」。

また、中国のEC化率が突出しているのは、ライブコマースや共同購買が定着し盛り上がりを見せているからであり、日本ではなかなか普及が進んでいないことも指摘する。「日本で成功しているライブコマースは、企業が一般消費者に対して行うタイプのものです。日本の消費者は慎重なため、一般消費者同士ではなかなか購入に至りません」。では、そうした日本市場が持つ特殊性、言い換えれば「日本らしさ」は何に起因しているのだろうか。

日本の消費者は「集団の中の自分」を強く意識する

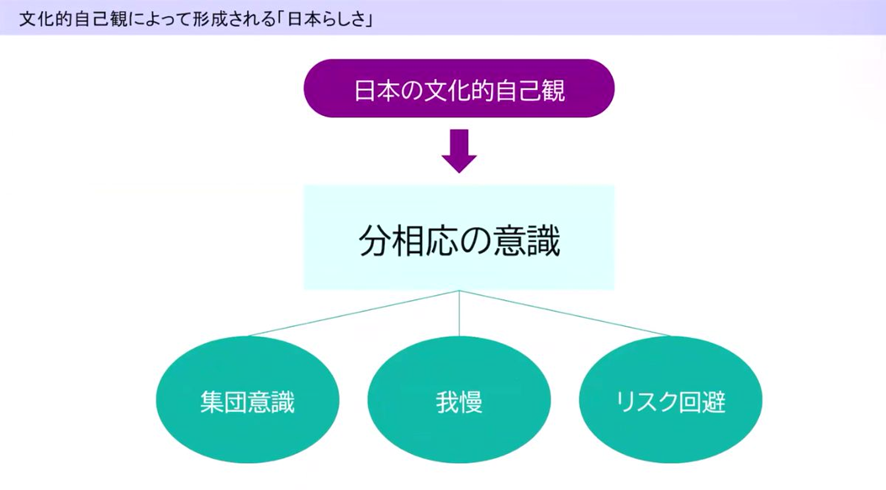

EC化率が低い日本の市場について、永井氏は「文化的自己観」が影響を与えていると話す。「文化的自己観」は1990年代から指摘されてきた概念で、「文化によって『自分』の考え方は異なり、ある文化の中で歴史的に受け継がれて共有される、自分についての前提や状態、それに対する考え方や常識」のことを指す。

「日本の文化から影響を受ける消費者は、無意識のうちに共通した傾向、日本らしさを持ちやすいことが研究で明らかになっています」と永井氏。それを踏まえて、同氏は日本の「文化的自己観」を、「分相応の意識(=自分にはこれくらいがちょうどいい、もう十分だというような感覚)」をキーとして、以下の3つに分けて紹介した。

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

◆集団意識:

日本の人は、「集団の一員としての自分」という意識を過剰に持ちやすい傾向が明らかになっている。そのため、自分自身の個性やこだわり、主張といった自分らしさ以上に、みんなのルールや目線、そこでの評価に従うことを無意識のうちに受け入れている。

◆我慢:

日本では、役割分担の意識が強い傾向も指摘されている。自分の役割を逸脱するような行動は避けようとすることが、空気を読む、我慢することにつながる。その結果、「自分にはこれくらいがちょうどいい」という「分相応の意識」が強く持たれ、我慢を美徳としやすい。

◆リスク回避:

リスク回避を好み、現状維持を選びやすい。そのように安定を目指すことが、硬直化や停滞につながり、緩やかな衰退が招かれやすい。

永井氏はさまざまな具体例も挙げたうえで、こうした「文化的自己観」から先進国の中で特に日本のEC化率が低い理由を考察した。

「国土が狭く地理的に現金が利用しやすいという面もありますが、それ以上に『現状維持バイアス』、変化を避けて現状維持を求めやすいという傾向が、世界の中でも日本は特に高いという点を押さえておくべきだと思います」。

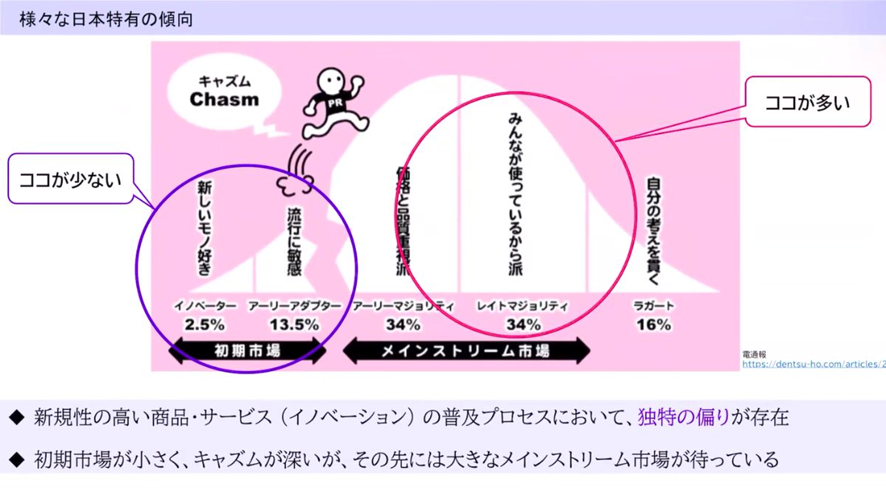

また、イノベーションの普及理論として知られる下の図を用いて、新しい商品やサービスの普及プロセスにおいて日本には独特の偏りが存在することも示した。

「新しいモノ好きの初期市場が特に小さく、『キャズム』と呼ばれる谷間が深いのです。ただし、みんなが使っているマジョリティのメインストリームはとても大きい。つまり、初期市場を乗り越えてメインストリーム市場に行くことができれば、一気に普及が広がっていくというのが日本特有の傾向です」。

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

日本のEC戦略構築に重要な3つの鍵

これらの日本の消費者の特性を踏まえて、永井氏は以下の3点を「日本におけるEC戦略構築のカギ」とした。

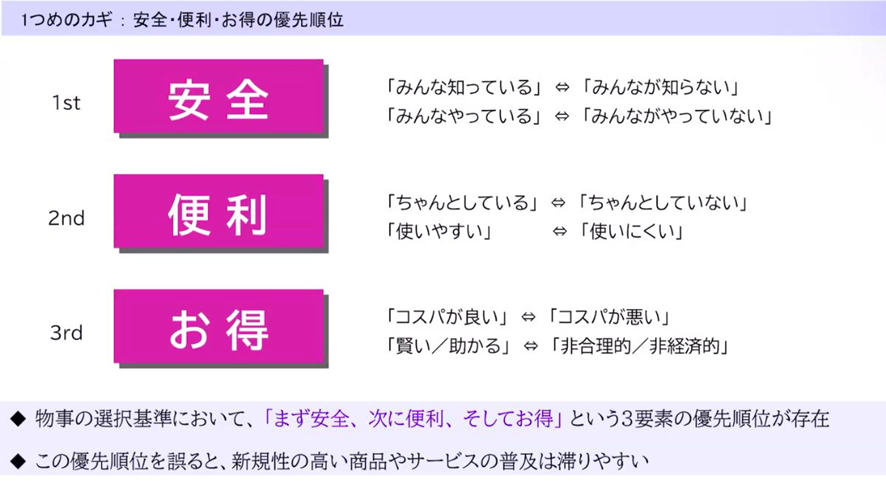

◆1つ目のカギ【安全・便利・お得の優先順位】

「日本では、物事の選択基準を『安全』『便利』『お得』の順番で考えており、これらが入れ替わることはないと言っても過言ではありません。この優先順位を見誤ると、新規性の高い商品やサービスの普及は思うように進みません。『なんだか危なそう』というイメージを脱し、みんなが認知して受け入れ、利用しているものという意識をいかに形成するかが、マーケティング戦略において外せない要素と言えるでしょう」

◆2つ目のカギ【中庸から二極化へ】

「日本では『ちょうどいい』という考えが一般的でしたが、近年、消費者は情報量や選択肢を絞って悩まずに決める『最適提案』と、悩み抜いて決める『こだわりの追求』という二極化の傾向を強めています。合理的で効率的な意思決定を好み、楽を優先して最適な提案を受け入れる層に向けた『コンシェルジュ型』なのか、無数の選択肢から自分なりに選びたいというニーズに対応する『脱出ゲーム型』か。自らのビジネスをどちらに振り切るかが、ECにおいても重要になります」

◆3つ目のカギ【「売るべき相手」と「売るべきでない相手」】

「消費者を「オピニオンリーダー」「大衆」「オピニオンディスリーダー(大衆から見て『ああはなりたくない』と思われる対象)」に分類した時、売るべき相手は「オピニオンリーダー」と呼ばれる人々です。著名なインフルエンサーの影響力は一時的で広範囲に及ぶものの、身内や友人など身近なオピニオンリーダーが発信する情報は、多くの人が自分ごととして受け止めやすく持続的な影響力を持つので、より効果的なのは、小さなオピニオンリーダーを数多く取り込む小さなオピニオンリーダーを多く取り込むことです」

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

画像:永井竜之介氏のカンファレンス登壇資料より

「私は恩師から『人を知らないとマーケティングはできない』『多くのマーケターが、あまりに人を知らなさすぎる』と教えられました。普段は狭く、深く考えやすい消費者像をより広げて、日本特有の消費者像への解像度を高めていただきたいです」。

ECビジネスの成長戦略を立てるために必要な「3つのカギ」を解説した、永井氏によるセッション。特に新規性の高い商品・サービスを展開する事業者にとって、日本の「人」を理解することの重要性を示す基調講演となった。

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。同大学大学院商学研究科修士/博士後期課程、助手を経て、2016年に高千穂大学 助教に着任。同大学 准教授を経て、2024年より現職。専門はマーケティング戦略、消費者行動、イノベーション。産学官連携活動、企業団体支援、企業との共同研究および企業研修などのマーケティングとイノベーションに関わる幅広い活動に従事。主な著書に『マーケティングの鬼100則』(ASUKA BUSINESS)、『分不相応のすすめ』(CROSS-POT)などがある。PRESIDENT Onlineにて「キーワードから読み解くマーケティングの裏側」を連載。