混沌の時代を勝ち抜く!事業発展に必要な物流改革とは【住友商事✕ベルメゾンロジスコ セミナーレポート】

ECのミカタが主催し2025年4月にオンラインで開催したカンファレンス「物流2024年問題でEC業界はどう変化した?」に、住友商事株式会社の物流ソリューション事業ユニット 統括 犬山直輝氏と、株式会社ベルメゾンロジスコの美濃加茂センター 運営部部長 高﨑亮氏が登壇した。

講演は、「物流の2024年問題」への2025年に行われている対策から始まり、人手不足と価格高騰を乗り越えるためのTransparency(透明性)の重要性について、両社の戦略と具体例を挙げて解説された。

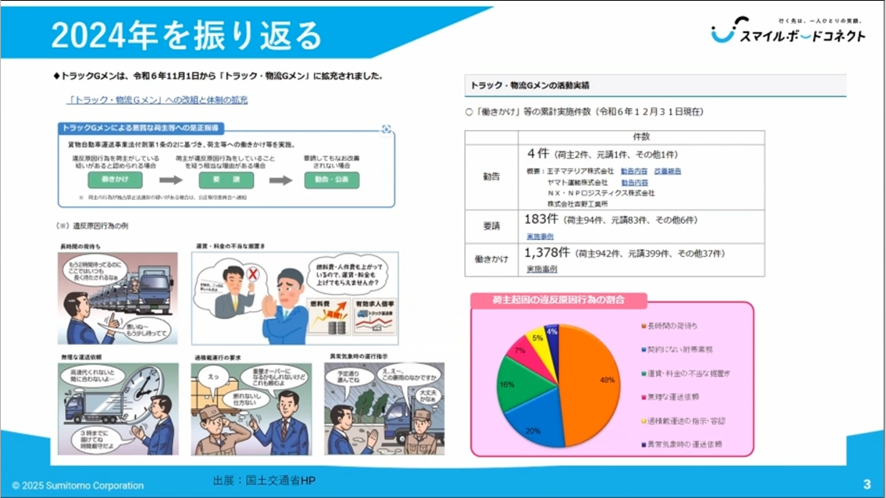

トラック・物流Gメンの活動から今後を読む

犬山氏の講演は、「2024年問題」の解説からスタートした。「2024年問題」はトラックドライバーの年間残業時間を960時間以内に制限する働き方改革が当初の主眼だった。そのため、トラックの待機時間を2時間以内に制限するなどの対策が挙げられたが、物流会社の努力だけでは実現が難しいという現実が突きつけられている。

さらに、チーフロジスティクスオフィサー(CLO)の設置やモニタリング強化等が経済産業省主導で進められており、物流会社への改善要求が強化される中、2026年の法制化では罰則が設けられる見通しだという。

「2024年問題の解決は、物流会社と荷主との協働が不可欠です。くわえて、国土交通省のトラック・物流Gメンは、3次下請けにまでヒアリングしています。つまり、多重下請けの構造そのものにメスが入る可能性が高いということです」(犬山氏)

国土交通省から元請けに対して、どの会社がどのトラックを使って何時に稼働したかまでの記録を残すよう指導がすでに入るようになっている。物流業界は、人件費に代表されるコストアップが始まっており、今後も値上げは確実に続くと犬山氏は予想する。

画像提供:住友商事株式会社(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:住友商事株式会社(カンファレンス登壇資料より)

「大手物流会社から、長年取引のあった下請けの物流会社が突然倒産し、大混乱になったという話を聞きました。こうしたドライバー不足の影響は、料金の値上げとして事業者サイドに転嫁される局面に入っています」(犬山氏)

物流業界に求められる「QCD+T」

物流会社では電気代と人件費の高騰に採用難が重なり、どうにかしてコストを価格に転嫁したい思いが強まっているという。荷主からも「なんとかしてほしい」という圧力が高まっている情勢を受けて、犬山氏は「QCD(Quality・Cost・Delivery:品質・コスト・納期)+T(Transparency:透明性)という考え方が登場した」と言う。さらに、QCDを改善するために物流会社の変更を繰り返す手法が通用しなくなってきた背景を以下のように解説した。

「従来はQCDが悪化すると相見積もりで物流会社を切り替えることが一般的でした。しかし、倉庫の建設費が以前の約3倍に高騰し、特に地方都市では新築倉庫の家賃が現実的ではない価格になり、物流会社を切り替えるたびにコストが上がるようになっています」(犬山氏)

物流会社側でも人件費や燃料費の高騰に加え、人手不足による倒産事例まで出ている。「難しい」と言いつつ実際のコストとの差で利益を生み出していた「あんこ」を隠すブラックボックスが存在しなくなったという。

そこで犬山氏は、物流業界全体がデータに基づいた建設的な議論をする必要を訴える。

「国土交通省がバース管理(荷捌き場の予約管理)システムの導入を主導していますが、実際のトラックの待機時間はあまり減っていないのではないでしょうか。物流会社・運送会社・バース管理・倉庫オペレーションと、それぞれが個別最適を追求するのではなく、連携して全体最適を目指すことが求められます」

(犬山氏)

全関係者が同じ目線で現状分析をすることから全体最適の課題解決を図る意義を主張する一方で、犬山氏は「荷主と物流会社の間の関係は長年の慣習があるため、QCD+Tという新しいコンセプトへの切り替えには抵抗があるかもしれない」と懸念する。

犬山氏はこの問題を提起したところで、株式会社ベルメゾンロジスコの高﨑氏へバトンタッチ。高﨑氏からは、情報共有と建設的な議論を可能にする「オープンブック」の考え方が披露された。

DXの失敗を生んだブラックボックス

高﨑氏が自身の経験から最初に取り上げたのは、自動化搬送設備導入の失敗事例である。十分な処理能力を持つ自動化搬送設備を導入したものの、実際には稼働率が数%と、ほとんど動かず終わったという。

原因は現場のオペレーションと設備仕様のギャップだ。荷物の大半が午前中に集中して届くため設備がスタックし、午後はほとんど稼働しなくなった。結果的に、多額の投資をした設備は稼働せず、人手に頼る運用に逆戻り。現場と仕様のギャップを生み出した背景には、荷主と倉庫事業者の間で思い込みによる仕様の齟齬があったと振り返った。

「荷主側からすれば、合意後に要件が追加されたり、想定外の事象が頻発したりしたことでしょう。一方、倉庫側からすれば、設備の仕様は荷主が主導的に決める中、仕様の不備が募るという不満が生じます。結果として、双方の不満が解消しないまま不信感が残る形になったのではないでしょうか」(高﨑氏)

画像提供:株式会社ベルメゾンロジスコ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ベルメゾンロジスコ(カンファレンス登壇資料より)

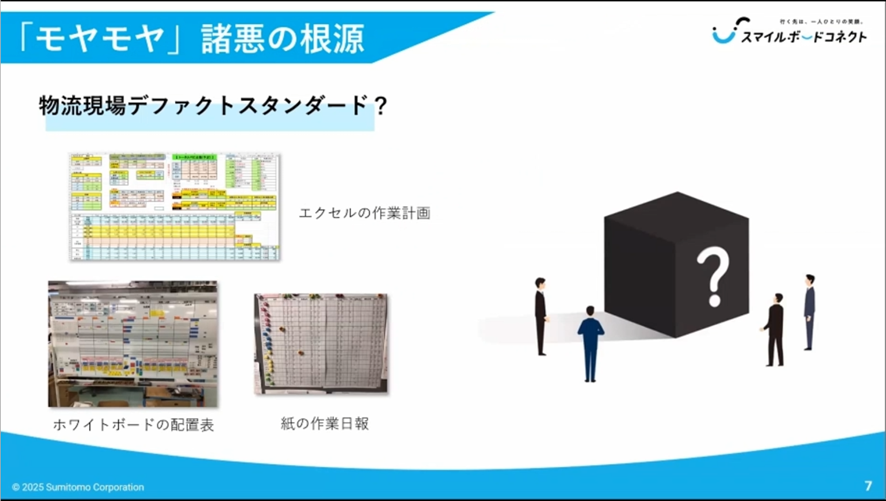

ここで高﨑氏が「失敗の要因」として強調したのは、属人化されたアナログツールである。紙やホワイトボード、エクセルなどで現場を管理すると情報が標準化されず、正確な分析も困難になる。こうした現場では、個別最適が常態化するほか、属人化というブラックボックス化に陥る。

「かつてはそうした不透明性の中で『あんこ利益』を確保していたこともありました。しかし、今後は、社会インフラとしての物流を持続可能にするために、標準化・デジタル化・可視化が絶対条件になります」

(高﨑氏)

スマイルボードコネクトが全データを“見える化”する

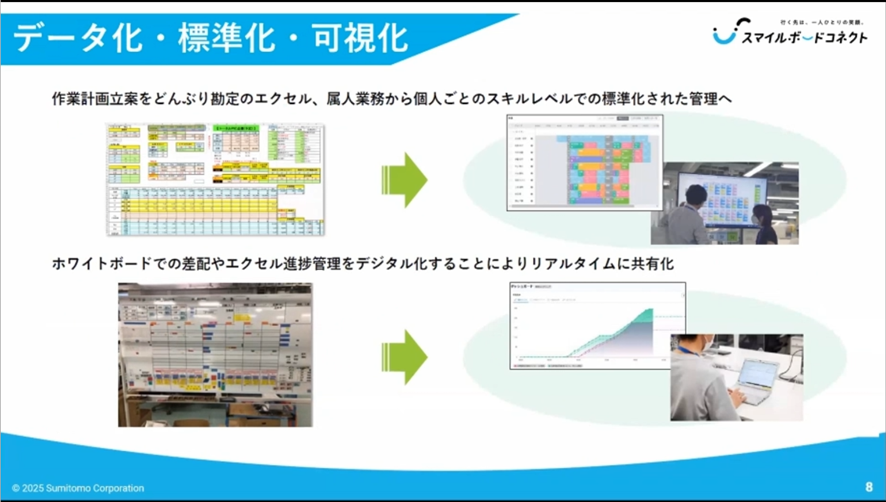

物流の標準化・デジタル化・可視化を目指して、高﨑氏率いるベルメゾンロジスコは倉庫DXソリューションの導入を検討した。そして、選んだのが「スマイルボードコネクト」だ。

「スマイルボードコネクト」には全作業員の勤務状況やスキルが登録され、全ての作業計画が同システム上で管理される。また、作業指示や進捗の確認も、各現場に複数台のモニターを設置して、スマイルボードコネクトの画面を投影することで、次の作業を明確に指示しているという。

「管理者が逐一指示を出さなくても、現場が自律的に動くようになりました。倉庫管理システムとの連携も可能で、作業実績や進捗状況なども『スマイルボードコネクト』で一元的に管理できます。当社ではエクセルやホワイトボードといったアナログツールは現場運営において一切使用していません。完全にデジタル化された現場では、生産性や採算性をリアルタイムで可視化しています」(高﨑氏)

こうした詳細なデータは、適切な投資の大前提になる。そして、今後「運べないリスク」すら発生しうる局面を迎えた物流業界において、荷主にとって必要な物流会社は、課題解決に取り組むことのできる信頼できるパートナーだと高﨑氏は言う。

画像提供:株式会社ベルメゾンロジスコ(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ベルメゾンロジスコ(カンファレンス登壇資料より)

高﨑氏は、犬山氏と同様に「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」に「透明性(Transparency)」を加えた「QCD+T」の重要性を強調する。

「倉庫業者を選定する際に最も重視すべきポイントは、透明性を前提とした『公正な関係性」と考えています』(高﨑氏)

これを実現する前提要件は、倉庫運営のデジタル化とそれを可能にするツールを活用した物流要件設計の2つである。それゆえ高﨑氏は、パートナーとの課題解決と信頼関係構築にデータの共有が必須と考え、今後は資本関係の有無にかかわらずパートナーへのデータ公開を計画しているという。

物流業界の人手不足が深刻化する中、荷主と物流会社は利益を共創する関係を構築する必要がある。信頼構築の第一歩は互いの情報を公開することだ。荷主が透明性で物流業者を選ぶようになれば「あんこ」の中に利益を隠すメリットは薄れる。EC事業者も、物流の課題をつまびらかに話して応じてくれる物流会社を探してみてはいかがだろうか。

住友商事入社後、トヨタ出身のFPM研究所鈴村尚久氏からトヨタ式改善手法を学び、幅広い業界で改善業務に従事。大手電機メーカー欧州工場、物流会社を経て、2022年より「スマイルボードコネクト」を主軸とするデジタル×ロジスティクスの新規事業開発に携わる。

自動車メーカーでトヨタ生産方式を叩き込まれた後、ベルメゾンロジスコ入社。千趣会物流部門運営責任者、営業開発部門責任者を経て、2024年より美濃加茂ディストリビューションセンターのセンター長を務める。