EC年商10億円を超えた20社の共通点とは?〜CVR・F2転換率など16指標の実データ公開〜【W2 セミナーレポート】

EC事業者にとって売上拡大は永遠のテーマと言っても過言ではない。特に“EC年商10億円”の壁は、事業成長における大きな関門と言えるだろう。実際のところ、年商10億円を突破する企業とそうでない企業の間には、どのような違いがあるのだろうか。

ECサイト構築プラットフォームを展開するW2株式会社(以下、W2)マーケティング部 部長の樽澤寛人氏は、「広告は打っている。施策もやっている。なのに売上が頭打ち……」という事業者にこそ、年商10億円超企業の“実際の数値”を知ってほしいと語る。ECのミカタ主催のオンラインカンファレンスに登壇した樽澤氏は、同社のECプラットフォームを利用する企業の16の指標に基づき、具体的な数字を交えながら年商10億円を超えるためのヒントを示した。

本記事は2025年5月に開催したオンラインカンファレンス「EC年商10億円を突破するためのEC戦略カンファレンス」でのセミナー内容を基にしています

年商10億円超企業と数億円企業、計70社の主要KPI徹底分析

今回のセミナーで樽澤氏が提示したデータは、W2のECプラットフォームを利用する企業の中から、EC年商10億円以上の企業20社(平均年商約25億円)と、年商1億~5億円規模の企業550社(平均年商約2.4億円)、合計770社の実データを分析したものだ(調査期間:2024年1月~12月)。冒頭で樽澤氏は、年商10億円超企業と年商1億~5億円規模の企業の各種KPIの平均値を比較して示した。「売上規模によって大きな差がある指標が複数存在します」(以下、発言部分は全て樽澤氏)

顕著な差が出た主要指標は、アクセス数(PV・セッション)、会員数・メルマガ会員数、購入単価・数量の3つである。

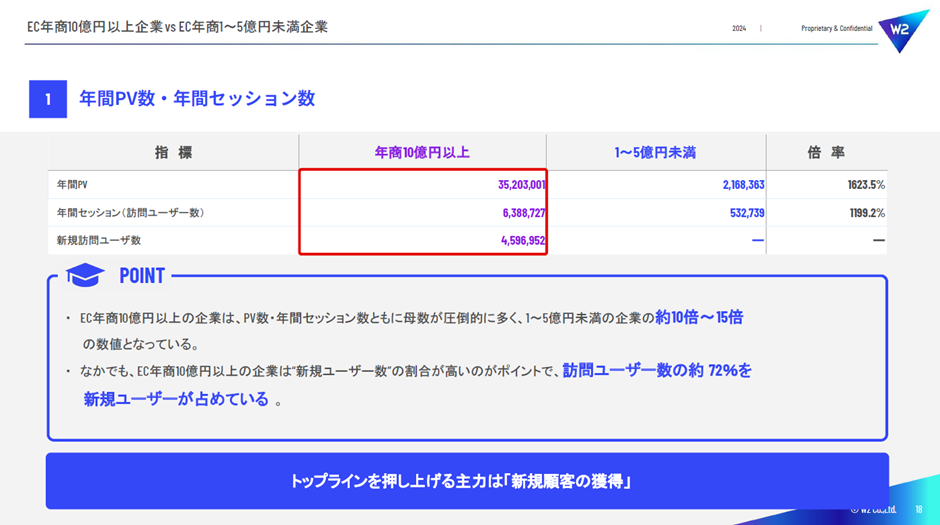

1.桁違いの集客力:アクセス数(PV・セッション)

●年間PV数:10億円超企業の約3500万PVに対し、1億~5億円企業は約216万PVと、約16倍の差。

●年間セッション数:10億円超企業の約640万セッションに対し、1億~5億円企業は約53万セッションと、約12倍の差。

画像提供:W2株式会社(カンファレンス登壇資料より。下記、掲載画像は全て同じく)

画像提供:W2株式会社(カンファレンス登壇資料より。下記、掲載画像は全て同じく)

樽澤氏は「当たり前のことだが、年商10億円を超える企業は、年間PV数と年間セッション数の母数が圧倒的に多い」と指摘。中でも重要なのが新規訪問ユーザーの割合である。10億円超企業のECサイトの訪問ユーザー数のうち約72%を新規ユーザーが占めているのである。これは、「年商10億円超に売上を押し上げる主要因は、新規ユーザーの獲得に尽きる」ことを如実に表している。

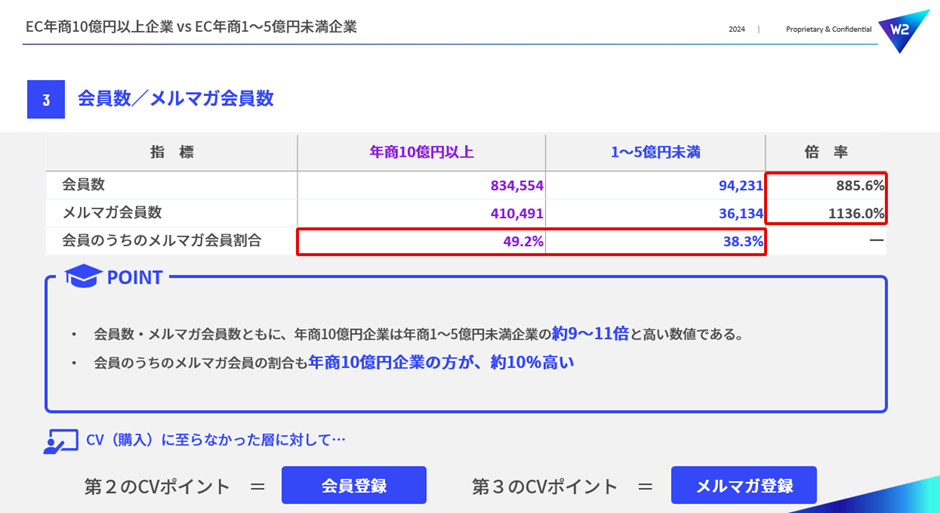

2.見込み客の育成力:会員数・メルマガ会員数

●会員数:10億円超企業が約83万件に対し、1億~5億円企業は約9.4万件と、約9倍の差。

●メルマガ登録数:10億円超企業が約4万1000件に対し、1億~5億円企業は約3万6000件と、約11倍の差。

年商10億円を超える企業のPV数・会員数の数は、PV数と同じく1億~5億円企業をはるかに上回る。「初回訪問時は購入がなくても、まずは会員登録もしくはメルマガ登録でつながりを確保しておく。そして、見込み客を将来のお客さまとして育成していく仕組みが機能していることが非常に重要です」。

10億円超企業は、1億~5億円企業に比べ、会員登録数に占めるメルマガ会員の割合も約10ポイント高く(会員の約49.2%)、多くの見込み客を効果的に囲い込んでいる実態が浮き彫りになった。

3.顧客あたりの売上最大化:購入単価・数量

●平均購入単価: 10億円超企業が約15,800円に対し、1億~5億円企業は約11,900円と、約1.3倍の差。

●1回の購入で2点以上購入するユーザーの割合: 10億円超企業が約54%と、1~5億円未満企業より約7ポイント高い。

この結果から、10億円超企業は、一度の購入でより多くの金額を使ってもらう工夫が機能していることがわかる。つまり、LTV(顧客生涯価値)を高める施策の実現である。

購入率(CVR)とリピート率だけでは「見えない」こと

樽澤氏は、10億円超企業と1億~5億円企業とのあいだで大きな差が見られなかった指標についても言及。特に注目すべきは、購入率(CVR)とリピート訪問率だという。

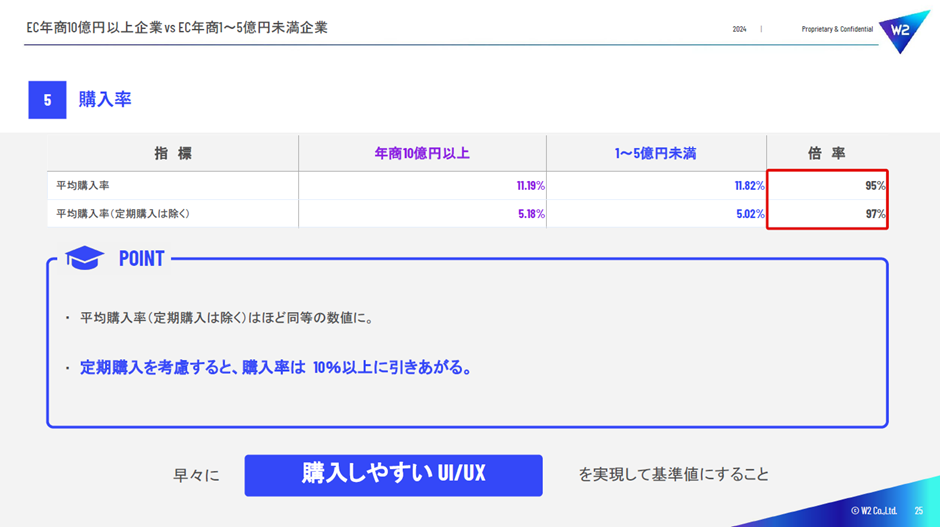

▽購入率(CVR)

定期購入を除いたサイト全体の購入率(年間購入数/年間セッション数)は、10億円超企業が5.2%、1億~5億円企業が5.0%と、わずか0.2ポイントの差しかなかった。これについて樽澤氏は次のように分析した。

「年商10億円を達成するためには、コンバージョン率を劇的に向上させる必要があると思われがちですが、実際はそうでもありません。重要なのは、購入までのステップを短くするなど、基礎的な対策を行い、導線を工夫して、購入率(CVR)の基準値を満たすことです」

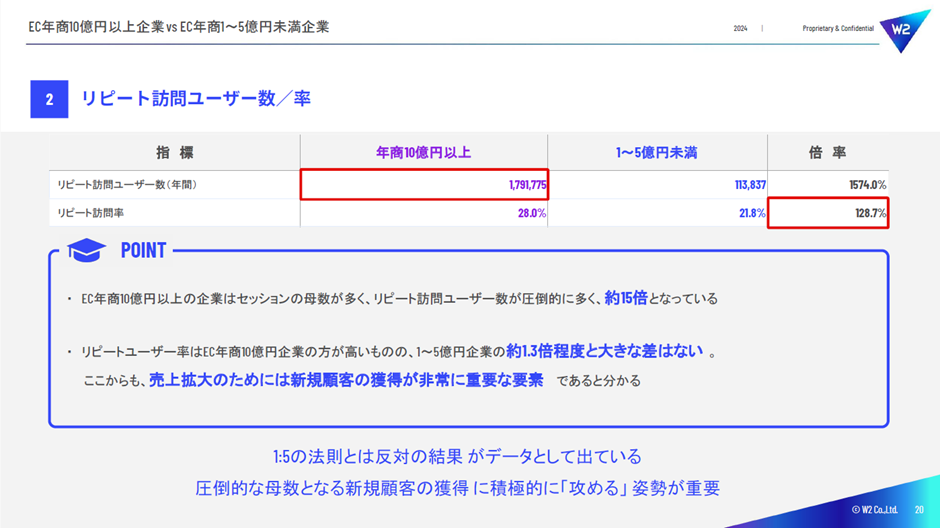

▽リピート訪問率

リピート訪問率は、10億円超企業が28.0%、1億~5億円企業が21.8%と、1.3倍程度の差しか見られなかった。

「新規顧客獲得コストは既存顧客維持コストの約5倍かかるという『1:5の法則』を引き合いに、既存顧客育成の重要性がしばしば語られます。ところが、今回のデータから、リピート訪問率と1ユーザー当たりの累計購入回数よりも、新規ユーザーのセッション量と新規ユーザーによる初回購入数が売上拡大により大きな影響を与えていることがわかります。つまり、圧倒的な母数となる新規ユーザーを獲得するために積極的に投資する“攻め”の姿勢が重要なのです」

樽澤氏はこのように述べつつも、「F2転換率を軽視していいわけではない」と付け加えた。年商10億円以上の企業は、リピート顧客の割合が3割程度であることから、購入回数2回以上のユーザー割合を3割程度に維持する努力は必要だという。

売上との相関が強い指標は「メルマガ会員数」「会員登録数」

ここまで、さまざまな指標から10億円超企業と1億~5億円企業との相違点を紹介してきたが、実際のところ10億円達成のカギを握る指標はどれなのか。

樽澤氏は、各指標の相関係数から売上との相関関係を次のように整理した(相関係数が1.0に近いほど相関関係は強い=売上に与える影響が大きい)。

●相関が非常に強い: メルマガ会員数(0.8以上)、会員登録数(0.8以上)

●比較的相関がある: 新規訪問ユーザー数(0.5程度)

●相関が弱い: 指名検索数、自然検索流入数、クレジットカード利用率(0.2程度)

「売上との相関関係が圧倒的に強いのが、メルマガ会員数と会員登録数です。このことから、会員の蓄積が売上拡大において非常に重要な要素であるということが改めて確認できます。会員数を増やすためのポイントは、登録時の利便性向上と登録後の顧客体験の最適化です」

一方で、樽澤氏は、SEO対策で重視されがちな自然検索流入や、ブランド認知度を示す指名検索数は、単体では売上を大きく左右するものではない可能性を示唆した。

年商10億円突破へ、EC事業者が取り組むべき5つのこと

これらの分析結果を踏まえ、樽澤氏は年商10億円を突破するためにEC事業者が注力すべきポイントを5つ挙げた。

1. 新規顧客獲得の最大化

顧客ロイヤリティの向上やLTVの最大化よりも、まずはセッションの母数を圧倒的に増やし、新規顧客の獲得に注力することが先決。10億円超企業はSNS広告やリターゲティング広告、インフルエンサーを起用したPR施策、A/BテストによるLPの最適化等に注力している。

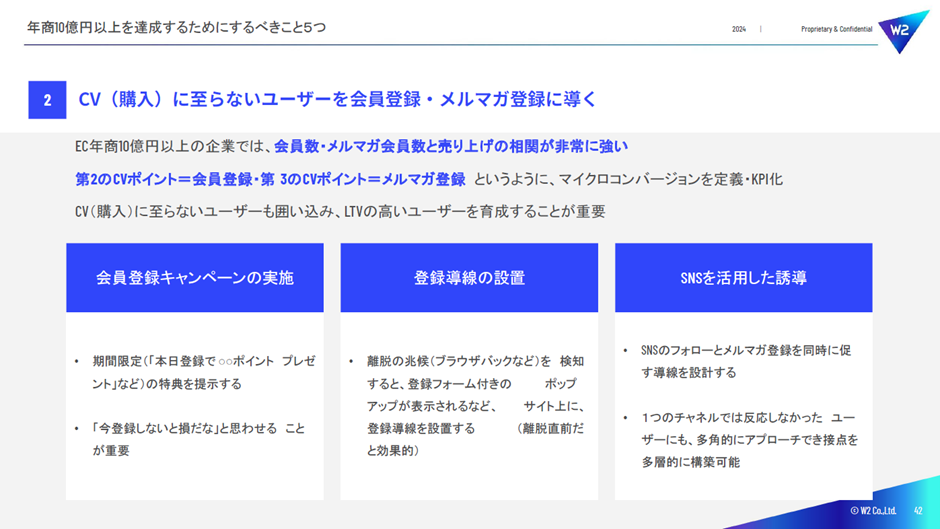

2. 購入に至らないユーザーの会員・メルマガ登録への誘導

購入には至らなかったサイト訪問者を取りこぼさないよう、会員登録・メルマガ登録に誘導する。会員登録やメルマガ登録を第2、第3のCVポイントと定義し、KPIとして設定することも有効。

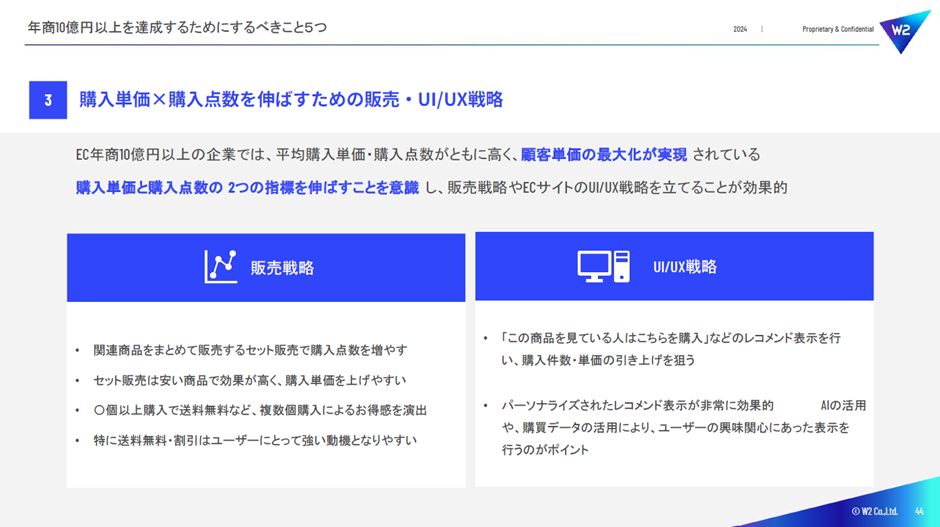

3. 購入単価・購入点数を伸ばすための販売戦略とUI/UXの最適化

クロスセル・アップセルの提案やAI活用によるパーソナライズされたレコメンドの強化など、顧客一人あたりの購入額最大化を図る。

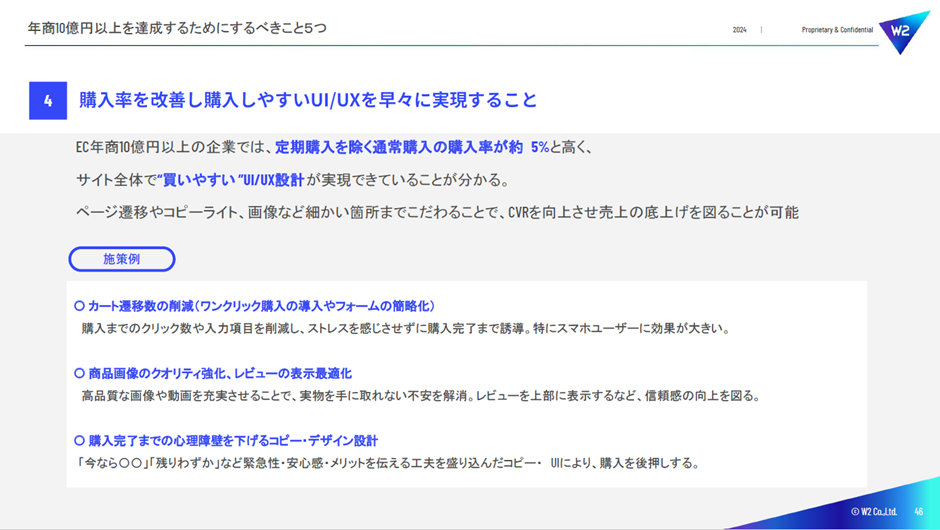

4. 購入しやすいサイト作り(CVRの改善)

カート遷移数の削減や商品画像のクオリティ向上、レビューの表示適正化など、サイト全体で買いやすいUI/UXを実現する。

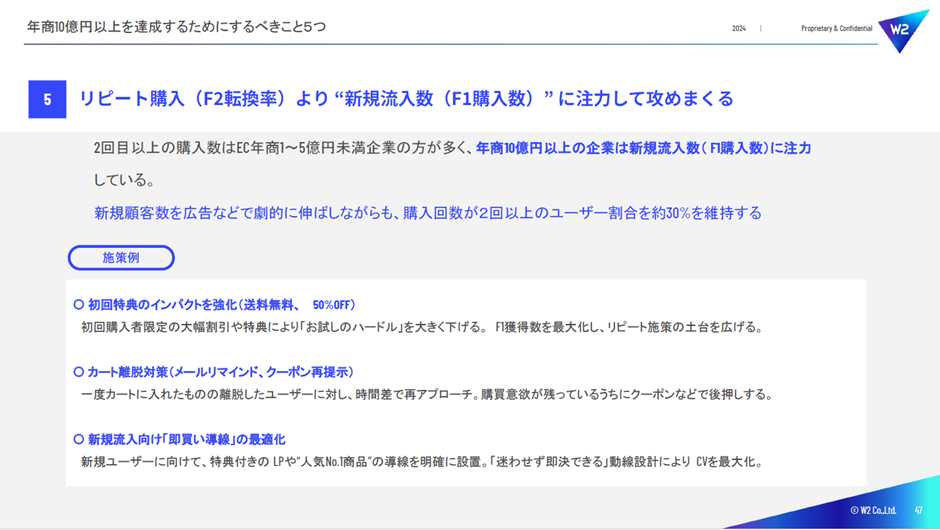

5. 新規流入数・F1転換数(初回購入転換率)の最大化に注力

新規顧客数を広告などで劇的に伸ばした上で、初回特典の強化、カート離脱対策(メールリマインド、クーポン再提示等)、導線の最適化などによりF1購入数の最大化に取り組む。

以上の分析を踏まえ、樽澤氏は次のように総括した。

「EC事業の売上拡大のためには、自社がどの指標に注力すべきかを明確にし、そこに最大限リソースを集中させることが効果的。注力すべき指標の取捨選択と定量的な目標値の把握、優先順位の決定が重要になる」

年商10億円超企業のECサイト分析が示す「共通点」は、自社サイトの方向性等を再検証するきっかけになるのではないだろうか。効果的に売上を拡大するには、目標と自社の現状とを照らし合わせながら、優先順位をつけて戦略的に取り組むことの重要性を改めて認識させられるセッションとなった。

神戸大学卒業。大学在学中にEC事業で起業し、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行までを一貫して手掛け、事業規模を飛躍的に拡大後、事業譲渡を実現。 2022年大学卒業後、W2株式会社に新卒入社。現在は、マーケティング部部長として、プラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進をしている。