EC事業10億円突破のための経営管理とオペレーションの構築【Bizgem セミナーレポート】

EC事業者にとってEC年商10億円は一つの関門といえるが、10億円を突破すれば自然に事業効率が上がるというものではない。過剰在庫や利益逼迫を防ぎながら安定的な成長を続けるためには、経営管理体制の構築が不可欠になってくる。

ECコンサルティングを提供する株式会社Bizgemの代表取締役 樋口幸太郎氏は、子ども服のD2C事業で売上1億円→20億円までスケールさせた経験を持つ。ECのミカタ主催のオンラインカンファレンスに登壇した樋口氏は、実体験を交えながら、経営管理・オペレーション構築の重要性とそのポイントを明かした。

本記事は2025年5月に開催したオンラインカンファレンス「EC年商10億円を突破するためのEC戦略カンファレンス」でのセミナー内容を基にしています

年商10億円突破と背中合わせの危機

樋口氏は2019年にD2C子ども服ブランド「pairmanon(ペアマノン)」を運営する株式会社オープンアンドナチュラル(当時:売却により、現在の運営会社は株式会社アダストリア)に取締役COOとして入社。オープンアンドナチュラルは創業5年目に年商20億円まで成長したが、その裏には、薄利多売モデルを支える徹底した数値管理とオペレーション改善があったという。

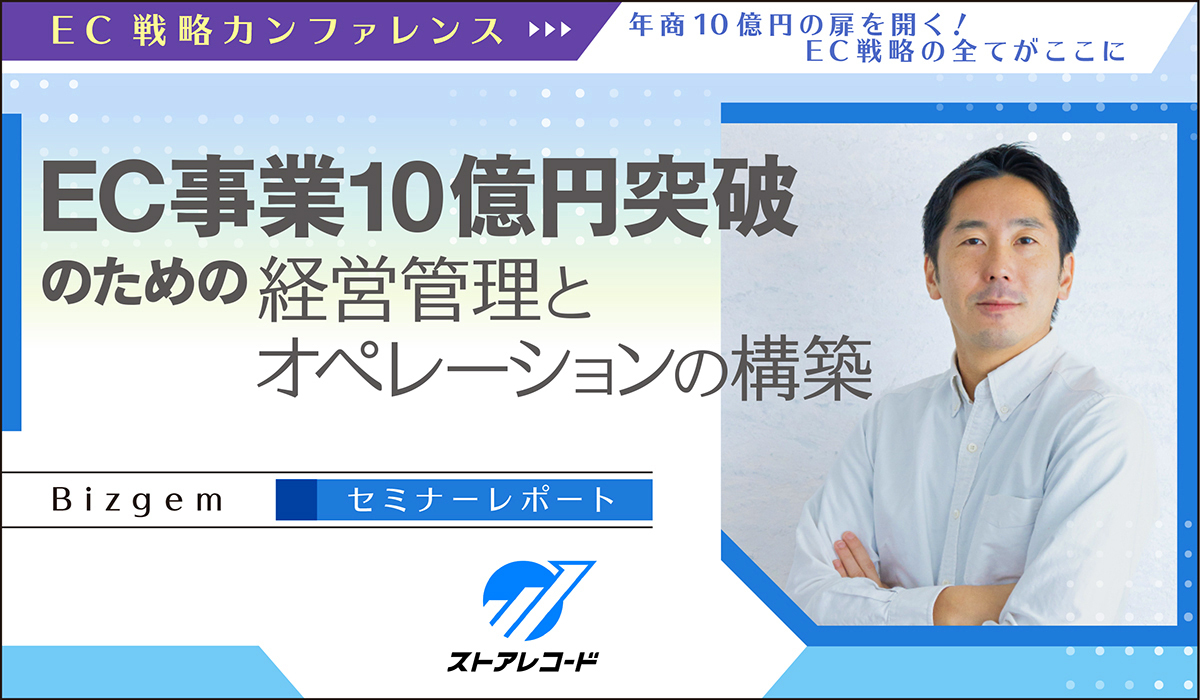

当時、代表が商品企画やブランディングを担当し、樋口氏は経営管理・販促・物流・カスタマーサポート・人事・財務までを広く管掌。樋口氏が入社した創業3年目時点の売上は約1億円で、月次の原価計算や限界利益率の把握、在庫KPIの設定ができていない状況だった。

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

こうした事態に危機感を抱いた樋口氏がまず取り組んだのが、「経営管理の基盤整備」だった。

経営悪化の“兆候”をキャッチする

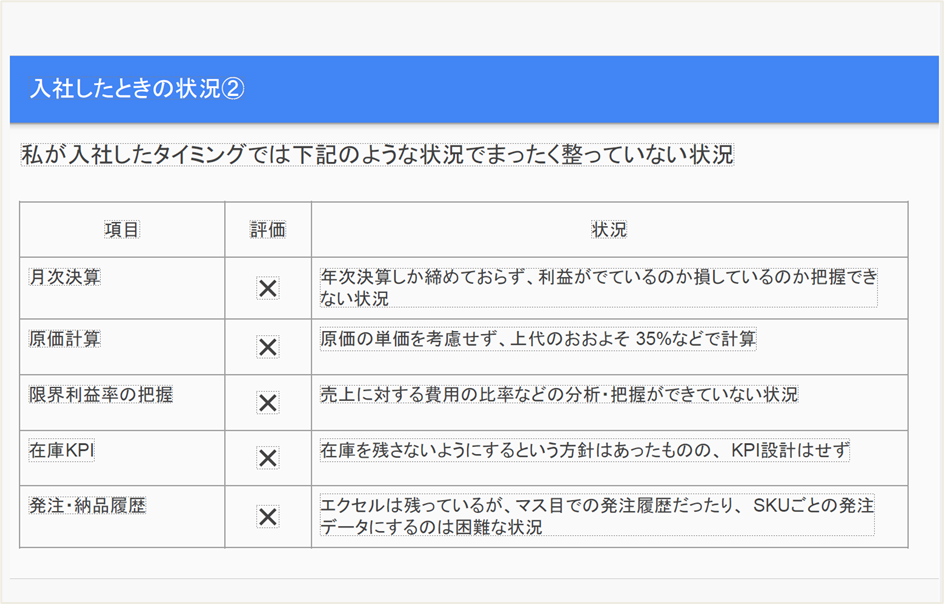

そもそも経営管理とは、「企業が目標を達成するために計画を立て、実行し、評価し、改善するプロセス」。具体的には、KPIを設定し、モニタリング環境を整え、改善策を実行するまでの体制を構築することである。

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

「年商10億円を目指す企業は早い段階で経営管理を導入するべき」と樋口氏は言う。成長フェーズで事業効率が悪化することは珍しくなく、売上が伸びていても利益・キャッシュフロー管理を間違うと倒産してしまうこともあるからだ。

実際、樋口氏が参画したオープンアンドナチュラルも、年商10億円を突破してから広告効率、在庫効率、一人当たり売上高が軒並み悪化し、多くの課題が顕在化したという。

「楽天の『ショップ・オブ・ザ・イヤー』を受賞するような売上規模の大きい会社でも、利益の管理を間違えると倒産してしまうケースがあります。経営の意思決定ミスは、売上や営業利益、キャッシュフローの悪化、在庫の増加といった形で表れます。ところが、経営管理による定点観測をしていないと意思決定のミスに気づかないまま、いつの間にか在庫が膨れ上がり、キャッシュフローが悪化し、黒字倒産してしまうこともあるのです。年商10億円を突破する前の早い段階で経営管理を導入すれば、異変に気づき、致命傷を回避することができます」(以下、発言部分は全て樋口氏)。

費用構造を分解すれば事業成長のヒントが見えてくる

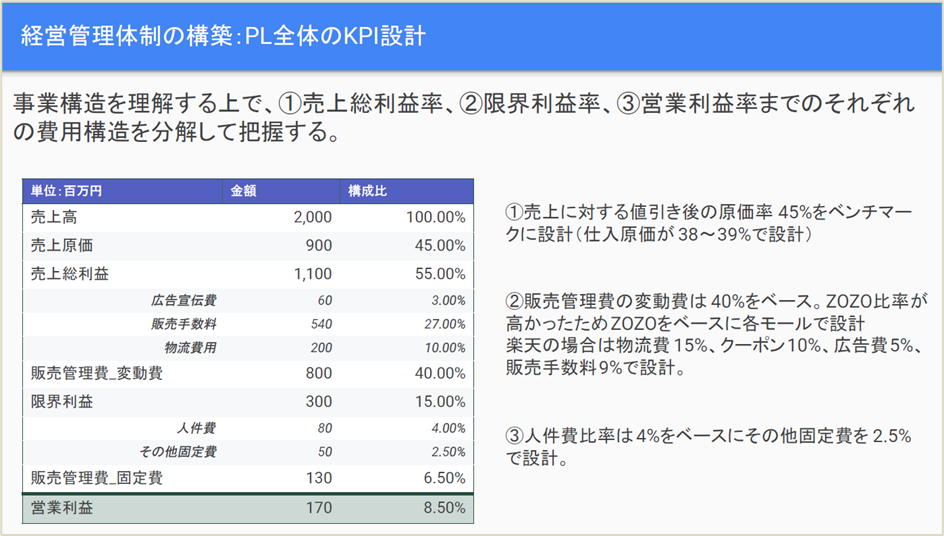

樋口氏は、事業構造を理解するには、次の3つの指標を把握することがポイントだと説く。

1.売上総利益率

2.限界利益率

3.営業利益率

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

「売上1億円のときにこれらの数字を把握することで、売上10億円を突破したときの目標値が見えてきました。これらの費用の比率を意識しながら、広告投資や人材採用を進めていったので、無謀な広告投資をすることもなければ、広告投資が少なすぎて成長が鈍化することもありませんでした」

自社の費用構造を整理することで「限界利益率が高いため、広告に投資することで成長スピードを速められる」など、今後の成長のヒントが見えてくることもあると樋口氏は説く。費用構造の最適解は企業によって異なるため、自社のビジネスモデルと照らし合わせながら、有価証券報告書から上場企業の費用構造を参考にするのもよいという。

在庫消化率と仕入原価率を軸にMDの精度を高める

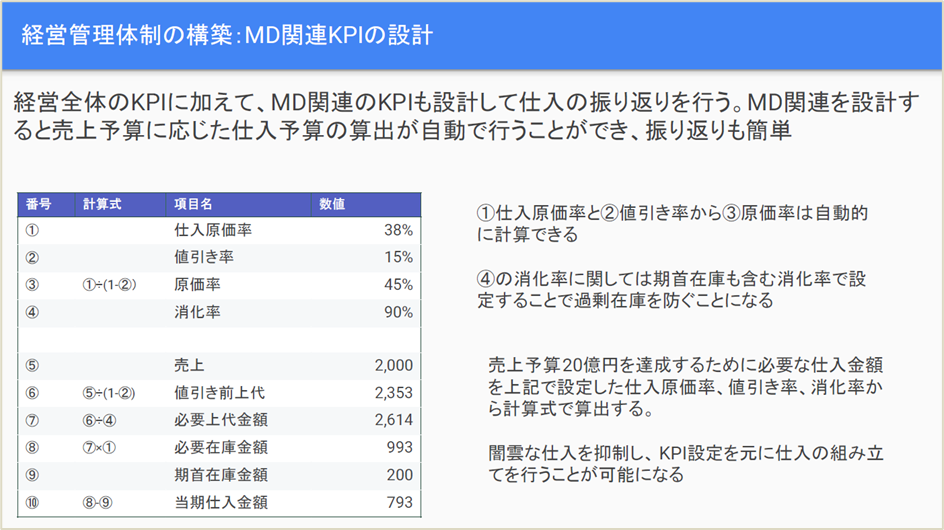

上記で挙げた経営全体のKPIに加えて、MD(マーチャンダイジング)関連のKPI設定も大事になってくる。樋口氏は、以下の4つを特に重要なMDのKPIとして挙げた。

1.仕入原価率

2.値引き率

3.原価率=仕入原価率 ÷(1−値引き率)

4.在庫消化率(期首在庫含む)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

これらをベースに「必要仕入れ額」や「期中在庫の適正水準」が逆算できるため、仕入れ過多や販売機会損失を防ぐ体制が構築できるという。

「無計画な仕入れをすると、過剰在庫に陥り、過剰在庫をさばくために過度な値引きをするという悪循環に陥りがちです。一方、過剰在庫を恐れるあまりに仕入れを抑制すると売上が伸びなくなるため、自社の実力値を適正に把握して適切な仕入れを行うことが欠かせません。そのためには、MD関連のKPIを設定し、計画値と異なる場合は要因を分析するなどして仕入れを振り返ることが安定的な成長のためには非常に重要です」

小売業は過剰在庫を抱えると黒字でも倒産するおそれがあるため、各種KPIを評価する際は、売上・粗利・営業利益が予算を達成しても、消化率が未達で期末在庫が積み上がってしまったときの評価が経営管理の重要なポイントになるという。

「私たちは売上・粗利・営業利益で予算を達成していても、消化率が未達であったり、期末在庫が積み上がっていたりすることを大きなマイナスとして評価していました。営業利益から期末在庫金額を引いた営業キャッシュフローでいうと大幅マイナスになっているのに、売上・粗利・営業利益が好調だと良い評価をつけてしまう企業は少なくありません。しかし、経営管理においては、消化率を含めた最終的な在庫の積み上がりも加味して評価することが大切です」

経営管理の頻度と実践

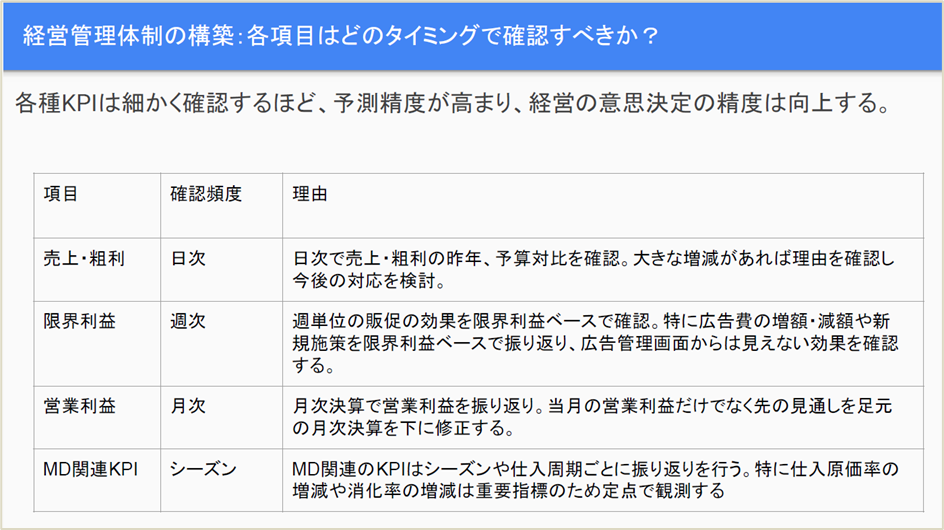

最後に、樋口氏は経営管理の頻度について具体的に解説。各種KPIは細かく確認すればするほど予測精度が高まり、経営の意思決定の精度も向上するという。

●売上:毎日

●限界利益:週次

●営業利益:月次(10営業日以内)

●MD指標(仕入・消化率):シーズン/仕入周期ごと

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社Bizgem(カンファレンス登壇資料より)

さらに、経営管理と現場オペレーションの構築は一体であることを強調。経営管理で必要なデータをスムーズに把握できるようにするには、商品マスタや発注・納品フローの整備、システム導入などが必須になるからだ。

EC事業者にとって売上の拡大は永遠のテーマである。とはいえ、売上至上主義に陥れば、過剰在庫や薄利多売で利益が圧迫され、ときに企業の存続すら危うくなる。

健全な成長を続けながら“10億円の壁”を突破するには、定量管理の徹底と、それを支えるオペレーションの整備が不可欠であることを実感するセッションであった。

伊藤忠商事を経て、2011年にWebメディア事業会社を共同創業、2016年人材系ベンチャー企業に売却。2019年に子ども服D2Cブランド「ペアマノン」を運営するオープンアンドナチュラル取締役COO就任。ECモール・サイト運用、販促・広告宣伝、物流、CS体制構築、経営管理等を担当。売上20億円(営業利益1.7億円)規模に成長したタイミングでアダストリアグループに売却。前職の経験から「中小企業に良質な経営を提供する」をテーマに株式会社Bizgemを創業し、経営データ一元管理SaaS「ストアレコード」を提供中。