偽造品撲滅に挑む! フリマアプリ「スニダン」が鑑定研究所を新設

フリマアプリ「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」を運営する株式会社SODAは2025年7月31日、偽造品の調査・研究、分析、発信機能を結集した「スニダン鑑定研究所」を設立した。日本国内のCtoC-ECおよびリユース市場が拡大する中で、SODAが自社の物流・鑑定拠点である「スニダンベース」に新設した同研究所は、どのような役割を果たすのか。同日行われた設立発表会兼鑑定所取材会をレポートする。

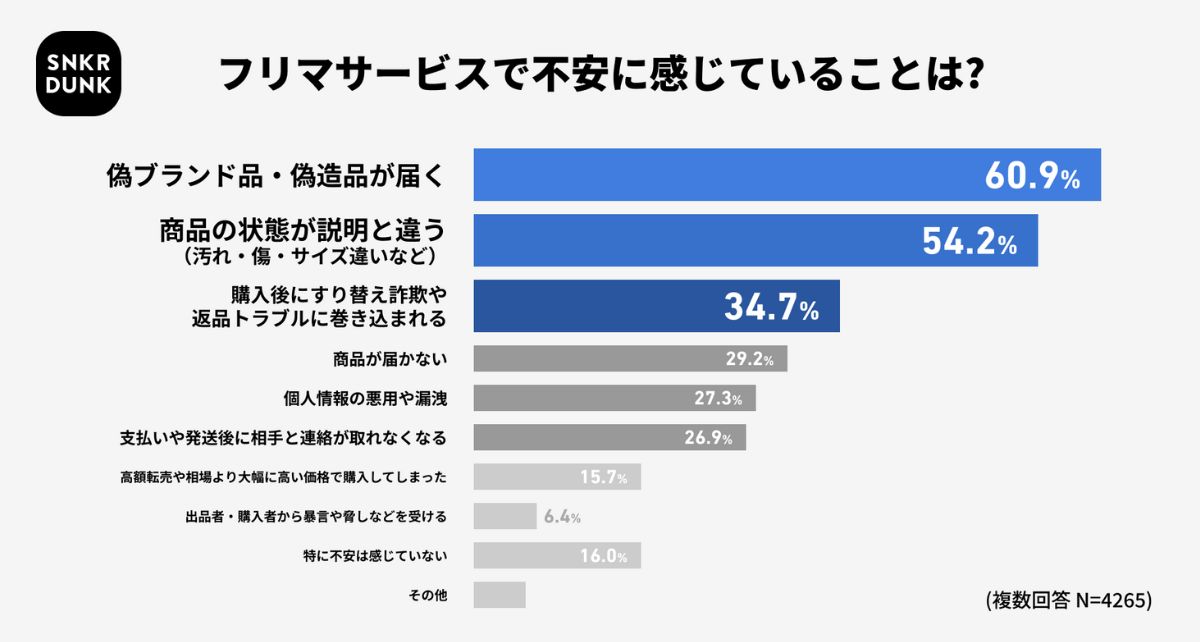

フリマサービスで生じている「偽造品への不安」

フリマアプリやネットオークションをはじめとするCtoC EC(個人間EC)市場が拡大中だ。経済産業省によると、国内CtoC ECの推定市場規模は2022年に2兆3630億円、翌2023年には5%伸びて2兆4817億円に達している(※1)。

しかし課題もある。利用者の間では、偽造品の流通が増加したことで「偽ブランド品・偽造品が届くのではないか」という不安が生じており、さらに“すり替え詐欺”や返品トラブルへの懸念も存在。悪質な手口が年々巧妙化しており、フリマサービスへの信頼が揺らいでいるのだ。

SODAによる「フリマ取引に関する実態調査」より(※2)。「あなたは現在、フリマサービスでの取引においてどのようなことに不安を感じていますか?」という質問に対して、「偽ブランド品・偽造品が届く」との回答が最多に

SODAによる「フリマ取引に関する実態調査」より(※2)。「あなたは現在、フリマサービスでの取引においてどのようなことに不安を感じていますか?」という質問に対して、「偽ブランド品・偽造品が届く」との回答が最多に

「安心して本物が買える場所」を目指す

EC利用者の信頼を獲得し、ビジネスを持続的に拡大していくためにはどうあるべきか? これはフリマサービスのみならず、広くEC事業全体に関わる重大な問題と言える。

この問題に正面から取り組み、成果をあげているのが、スニーカーやアパレル、トレーディングカードを中心に扱うフリマアプリ「SNKRDUNK(スニーカーダンク/以下、スニダン)」を運営するSODAだ。

「スニダン」は、スニーカーの国内二次流通市場において86%という圧倒的なシェアを誇る(※3)。その人気を支えているのは、「スニダン」で取引が成立した全商品を検品・鑑定することによる、「安心して本物が買える」という信頼感だ。

「スニダン」での取引の流れを見てみよう。ユーザー間で取引が成立すると、販売者(出品者)は商品を「スニダンベース」に発送し(※4)、購入者の支払う代金は一時的に運営に保管される。「スニダンベース」では届いた商品を検品・鑑定し、本物(正規品)だと判断したものを購入者に発送。販売者は鑑定クリア後に振込申請が可能となる。

「スニダン」の物流・鑑定拠点「スニダンベース(SNKRDUNK BASE)」

「スニダン」の物流・鑑定拠点「スニダンベース(SNKRDUNK BASE)」

「スニダン」には各分野の鑑定のプロが多数在籍。正規品・偽造品の膨大なデータを有しており、それらを基に、目視だけでなくX線透過装置やマイクロスコープ、赤外線カメラ、UVライトなどを駆使して鑑定を行い、基準を満たした商品には鑑定済みバッジ(シール)が付けられる。

アパレルはタグの差異などを細かくチェック。本物と偽造品のデータを常に蓄積し、それに基づいて鑑定を行う

アパレルはタグの差異などを細かくチェック。本物と偽造品のデータを常に蓄積し、それに基づいて鑑定を行う

あらゆる方法で偽造品を見抜く

偽造品は、流通量だけでなく精度も上がっており、目視だけで見抜くことが難しいケースも増えているという。

例えばスニーカーの場合、正規品と見分けがつかないほど似ていても、ソール内部の構造などの“見えない部分”が異なっていることがあるが、一つひとつ解体して確認するわけにはいかない。そのような時に力を発揮するのがX線透過装置だ。この装置で内部構造までチェックすることで、スニーカーの真贋を判断できるし、箱入りの玩具でも未開封のまま確認することができる。

同じように、ぱっと見はそっくりでも染料が正規品とは違うアパレルや、印刷に使う塗料が正規品と異なっているトレカの偽造品も存在する。こうした場合でもマイクロスコープでプリントの状態を調べたり、赤外線カメラで撮影した映像を比較したりすることで真贋を判断することができる。

外観はよく似ているTシャツだが、プリントをマイクロスコープで拡大して真贋を見極める

外観はよく似ているTシャツだが、プリントをマイクロスコープで拡大して真贋を見極める

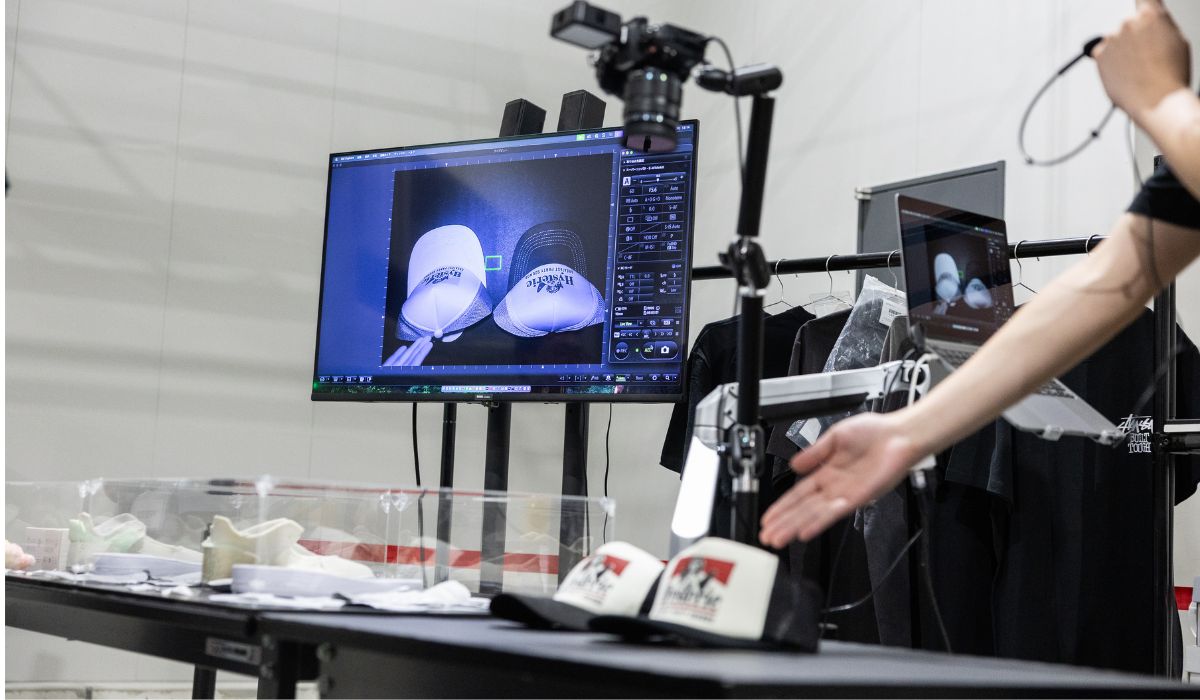

この帽子の場合、赤外線カメラで撮影すると、正規品と偽造品では“つば”部分の色に違いが表れる

この帽子の場合、赤外線カメラで撮影すると、正規品と偽造品では“つば”部分の色に違いが表れる

鑑定や検品、流通の透明性で「安心」を担保

「スニダン」の発表によれば、その鑑定精度は99.97%。全取引商品を検品・鑑定し、商品の“すり替え”が発生しない仕組みを構築している。また、鑑定や商品確認作業を映像で記録していることや、購入者への商品発送を含めた取引に「スニダン」運営を介するため、利用者同士が直接やりとりする必要がないことも、ユーザーにとって安心材料になる。こうした一連の取り組みにより、利用者の安心・安全を担保し、信頼感を得ていることが「スニダン」の人気につながっているのだろう。

なお、鑑定で偽造品と判断された場合は、基本的に販売者に返送しているそう。販売者が返送を断った場合は「スニダン」側で処分したり、真贋鑑定のための研究資料に使ったりするとのことだ。

巧妙化する偽造品を見抜くため、常に最新情報を収集し、鑑定の判断材料としている

巧妙化する偽造品を見抜くため、常に最新情報を収集し、鑑定の判断材料としている

“偽造品が市場に出回らない世界”をつくりたい

スニーカーからスタートし、ファッション、コレクティブルアイテムに領域を拡大しながら安心・安全を追求してきたSODAが、創業からちょうど7年を迎えた2025年7月31日に設立したのが、「スニダン鑑定研究所」だ。偽造品の撲滅を目的として「スニダンベース」内に新設されたこの研究所は、下記の5つに取り組むという。

1. 偽造品に関する調査・研究

2. 真贋鑑定技術の向上に向けた研究開発

3. 一次流通企業やブランドとの連携・協業

4. 本物と偽物の見分け方に関する情報発信・啓発活動

5. 安心・安全な取引のための調査レポートの公開

同日に行われた設立発表会で、SODAの執行役員CBO 神義詞氏は研究所が目指すところについて、以下のように語った。

「私たちは偽造品を見抜くことだけを目的にしていません。スニダン鑑定研究所の活動を通じて目指すのは、“偽造品が市場に出回らない世界”であり、それを当たり前にすること。その実現のために、技術、教育、企業連携、情報発信、データ公開の5つのアプローチを通じて、社会全体の仕組みを変えていきます。

『偽物かもしれない』という不安があるだけで、人は買うことも売ることもためらってしまいます。私たちはそんな社会に終止符を打ちます。スニダン鑑定研究所を起点に、個人間の売買であっても、デパートで買い物をするように安心・安全が当たり前になる世界をつくります」(神氏)

神氏とともにスニダン鑑定研究所の中心となる、所長の中村渉氏

神氏とともにスニダン鑑定研究所の中心となる、所長の中村渉氏

「スニダン」が高いシェアを獲得できているのは、フリマアプリに関して利用者が抱く不安を可能な限り取り除くために、全取引商品の鑑定をはじめとする様々な仕組みを構築し、それを常にアップデートしているからだろう。CtoC EC市場のみならず、広くEC事業者にとっても、利用者の安心・安全を担保していくことが、ビジネスの拡大と安定に不可欠と言えそうだ。

※1:令和5年度 電子商取引に関する市場調査(経済産業省)より

※2:2025年度「フリマ取引に関する実態調査」(株式会社SODA)より。調査方法:インターネットアンケート調査/調査期間:2025年6月/調査対象:全国のフリマアプリ・フリマサイト利用者/有効回答数:4265名

※3:株式会社SODAの発表会資料より

※4:「スニダン」店舗への持ち込みも可能。詳細は「はじめてガイド」参照

●参考:株式会社SODA