不正対策は守りから攻めへ 3Dセキュア時代にEC売上を最大化する方法とは

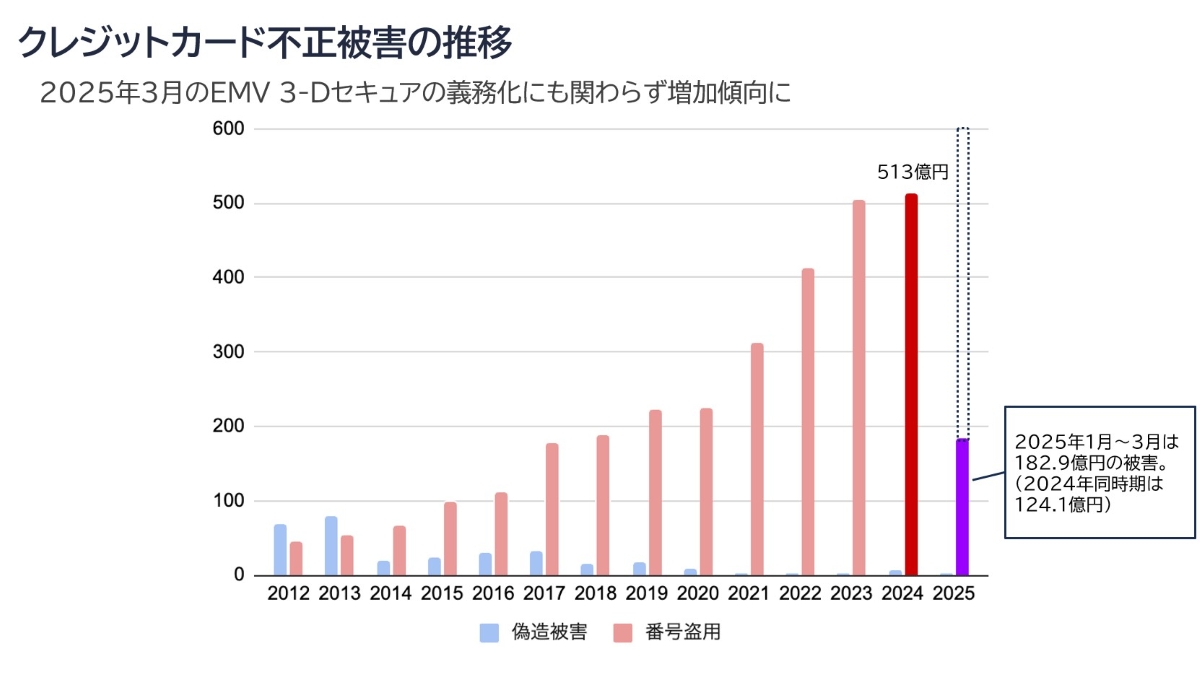

2025年4月、日本でもEMV 3Dセキュア(以下、3Dセキュア)が実質義務化された。加盟店のチャージバックが免責になったことで、表面上は「不正被害の直接損失」が見えにくくなった一方、チャレンジ認証の増加やオーソリ承認率の低下など、売上に直結する新たな課題が浮き彫りになっている。不正検知サービス「ASUKA」を提供する株式会社アクル 代表取締役社長 近藤修氏に、3Dセキュア義務化後の実態と、EC事業者が売上を守り伸ばすための打ち手を聞いた。

義務化後に起きている“見えない売上毀損”

――3Dセキュア義務化で、EC事業者にはどんな影響が出ていますか?

3Dセキュアを導入しても不正が100%防げるわけではありません。3Dセキュア義務化後も不正は引き続き起きています。不正が多発した加盟店ではカード会社側の負担が増え、オーソリ承認率を絞られるケースも出ています。承認率の引き下げは真正ユーザーにも影響し、結果として売上が下がる。これが“見えない売上毀損”です。

――チャージバックが免責になったことで、EC事業者の心理にも変化はありますか?

今回の義務化でチャージバックがなくなったのは非常に大きな出来事です。物理的な損害が見えにくくなったぶん、不正対策へのモチベーションが下がる懸念があります。EC事業者の不正対策への意識が下がると、今度はカード会社の負担が増えて悪循環に陥る。しかし、チャージバックは免責でも、最終的に“不正のしわ寄せ”は承認率低下という形でEC事業者に返ってきます。だから「3Dセキュアさえ入れれば良い」ではなく、自社で不正対策を取る必要があるのです。

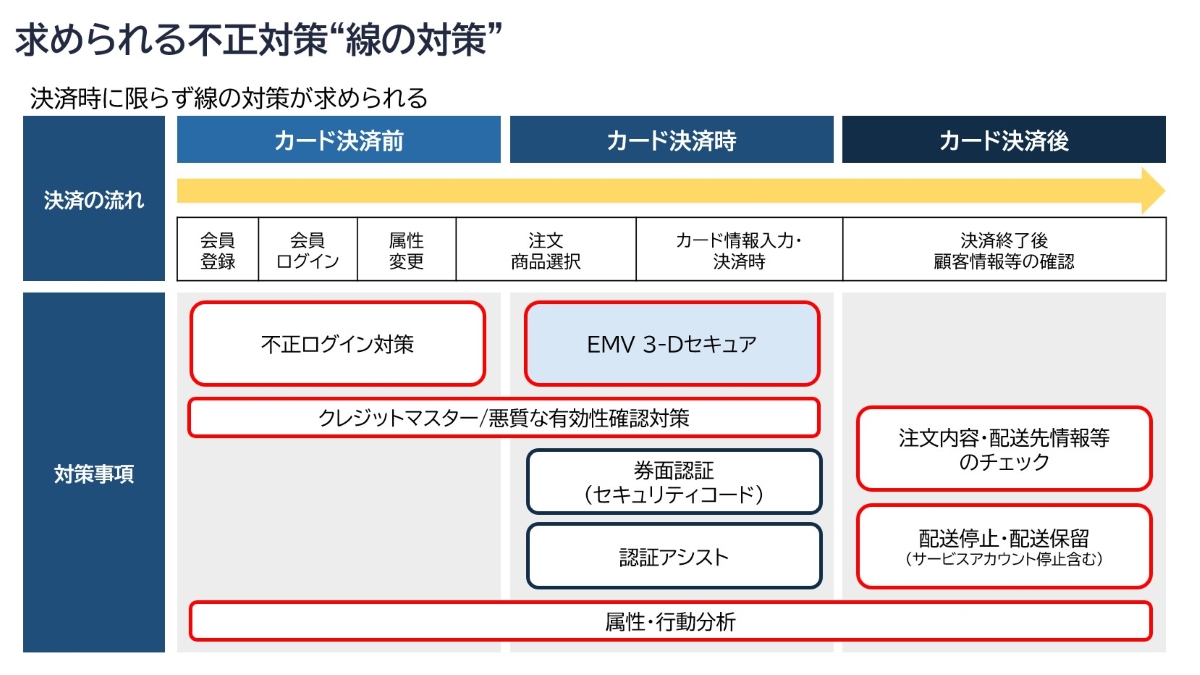

セキュリティガイドライン(※)にも明示されていますが、3Dセキュアに限らず、決済前から決済後までの線の対策を行い、不正対策の実効力を高めることが引き続き求められています。

(※)クレジットカード・セキュリティガイドライン[6.0版](P.38)

不正検知は売上向上につながる「攻め」のツール

――そこで不正検知サービスを導入する意義が出てくるということですね。

EC事業者が不正検知サービスを導入する最大の意義は、不正防止はもちろん、売上向上にもつながることです。不正検知サービスがないと、不正取引も真正取引もすべて3Dセキュアに流れ込みます。いわば「淀んだ水」を流している状態です。それが続くとオーソリ承認率が絞られ、売上に悪影響が出ます。そこで、3Dセキュアの手前に不正検知サービスを挟んで「きれいな水」だけを流す。そうすればオーソリ承認率が上がり、最終的に売上が上がります。実際、当社の不正検知サービス「ASUKA」を導入してオーソリ承認率が改善した事例が複数あり、中には承認率が20%も向上した例もあります。

――不正対策は「守り」のイメージが強いですが、売上を上げる「攻め」のツールでもあるのですね。

従来の不正検知は「不正を弾く」守りのツールという位置付けでしたが、これからの不正検知は“売上を上げるためのマーケティングツール”としての色合いが強くなるでしょう。

離脱を減らし、承認率を上げる運用とは

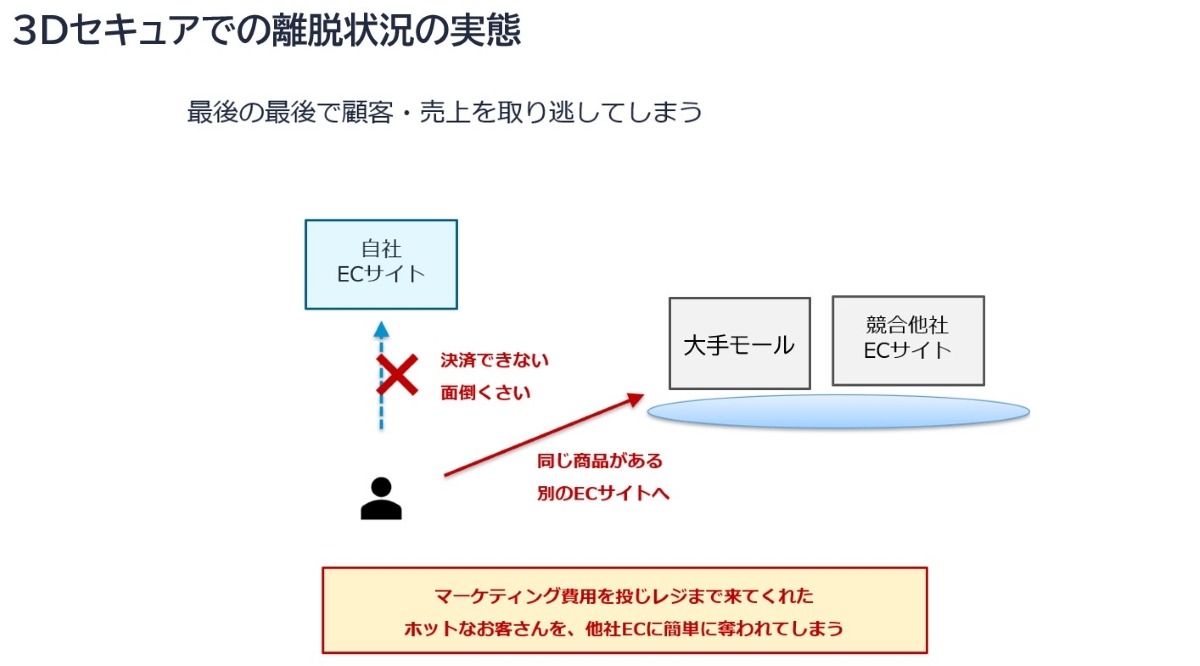

――3Dセキュア義務化に際し、「カゴ落ち」などのコンバージョン低下を懸念する声も多くありました。現場の肌感はどうでしょう?

当社も懸念していた通り、3Dセキュアによる離脱はEC事業者の悩みの種になっています。カード会社からは「チャレンジ認証率は20%前後で承認率も高い」と聞いていたのに、「3Dセキュア導入後、チャレンジ認証が50%近く発生して、最終承認率が下がった」という相談も寄せられています。

――離脱を減らすために、EC事業者側でできる対策や工夫はありますか?

柱は二つあります。一つは運用で3Dセキュアの影響を最適化すること。こと 。もう一つは、3Dセキュアに“きれいなデータ”を流す前処理をすることです。

――まずは運用面からお聞かせください。

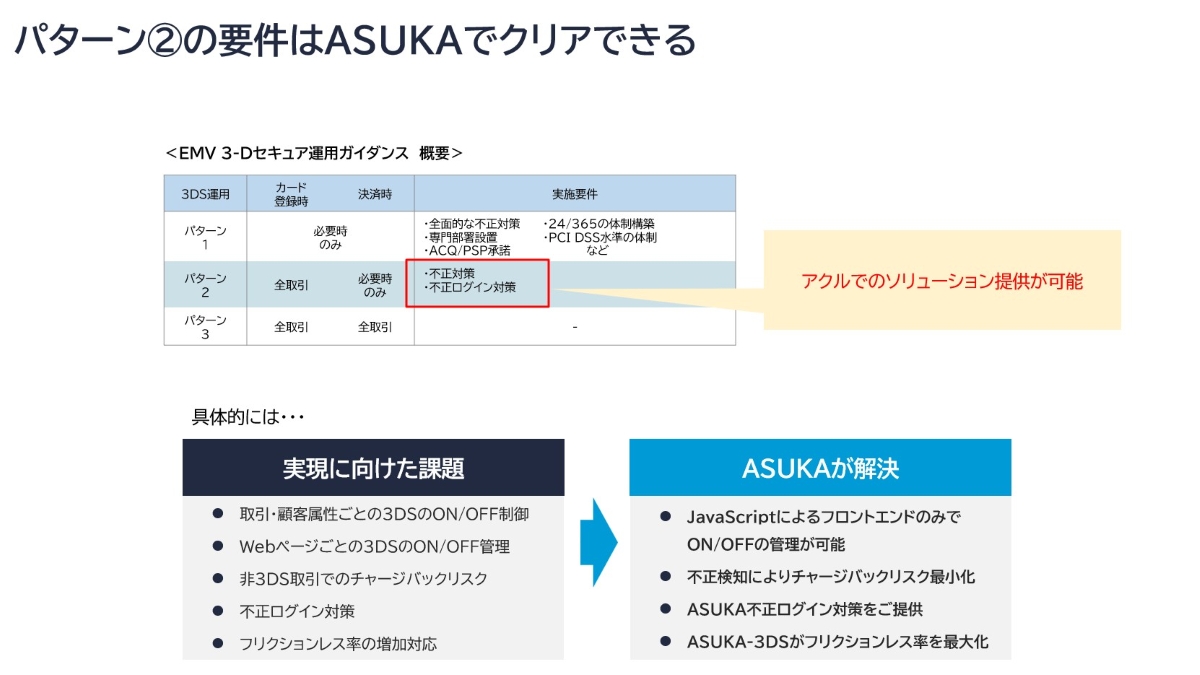

経済産業省の『クレジットカード・セキュリティガイドライン』では、3つの運用パターンが定義されています。

・パターン3は原則すべての取引に3Dセキュアを当てる運用。

・パターン2は、カード登録のタイミングではすべての取引に3Dセキュアを当てるが、決済時においては加盟店の判断で必要な場合にのみ3Dセキュアを当てる運用。

・パターン1はカード登録時、決済時共に加盟店の判断で必要な場合にのみ3Dセキュアを当てる運用。

パターンの振り分けを適切に設計すれば、チャレンジによる離脱を抑えつつ売上を最大化できます。

――「パターン2」について、より詳しく教えてください。

新規カード登録のタイミングでは3Dセキュアが必須ですが、登録済みカードで決済する場合は、加盟店のリスク判断で3Dセキュアを当てる/当てないを出し分けられます。

パターン2が適用される要件は2つあります。まずは会員情報に不正ログインされないよう「不正ログイン対策」を入れること。そして「不正リスク判断に基づき必要な場合に3Dセキュアを行う」ことです 。この要件はアクルが提供するサービスでクリアできます。

――パターン2の導入で成果は出ていますか?

ASUKAで不正を防ぐことで承認率を維持し、また、必要なときだけ3Dセキュアを当てる運用とすることで、決済時の離脱を回避できます。大手アパレル企業の事例では、全取引に3Dセキュアを当てる運用と比べ、月間約1.2億円の売上ロスを回避できたという推計もあります。規模が大きいECサイトや会員決済比率が高いECサイトほど効果が出やすいです。

不正のリスクを抑えつつ売上を最大化するカギとは

――パターン2の要件となる不正ログイン対策は、どのように行えばいいのでしょうか?

EC事業者が効率良く不正ログイン対策ができるよう、当社は6月、不正ログイン対策として「ASUKA Account Protection」をリリースしました。会員登録、ログイン、属性情報変更の各場面で適切な不正検知や制御を行うことで、不正ユーザーによるなりすましログインや、新規アカウント作成時のスクリーニングなどを実現するサービスです。

――もう一つの柱、データの前処理とは?

3Dセキュアが“不適切”と判断するデータを流すと、真正ユーザーであっても無条件で弾かれることがあります。例えば「半角で入力すべき箇所を全角で入れてしまう」「3Dセキュアと相性の悪い特定のメールドメインを入力してしまう」などですね。

こうした課題に対しては、エントリーフォームを改善したり、別ドメインの使用を促したりすることで対処できます。要は“前処理でデータ品質を上げ、パターン2を中心に設計して必要な場面だけ認証を差し込む”。この運用が、不正のリスクを抑えつつ売上を最大化するカギです。

不正検知を“攻めの投資”に

――ASUKAと他の不正検知サービスの違い、ASUKAならではの強みはどこにありますか。

後発だからこそ、既存サービスの課題を最初から解消する設計にしています。特に料金、導入スピード、運用の3つに特長があります。

・料金:よくある従量課金ではなく、原則固定。取引額が跳ね上がってもコストが上がらない。

・導入スピード:導入まで数カ月待ちが一般的だったところ、最短2週間で実装可能。

・運用:専任担当が伴走し、定例ミーティング・セキュリティレベルの最適化提案まで基本プラン内で実施。システムを提供して終わりにしない。

「後発だからこそ、既存サービスの課題を最初から解消する設計にしている」と語る近藤氏

「後発だからこそ、既存サービスの課題を最初から解消する設計にしている」と語る近藤氏

――将来の3Dセキュアの運用像と、アクルの強化方針を教えてください。

ガイドラインでは、「パターン1」(新規登録・決済ともに加盟店判断で3Dセキュアの出し分けが可能)の運用も規定されています。パターン1の適用要件は事業者様の体制に求められる内容が非常に厳しいこともあり、パターン2への支援を中心に行っています。しかし、並行して、現在パターン1の実現に向けてASUKAをご活用いただけるよう動いています。

アクルとしては、今後、不正を止めるだけでなく “売上最大化”に向けて、不正検知を進化させる機能を拡充予定です。不正に悩んでいる事業者様だけでなく、3Dセキュアによる離脱に課題を抱える事業者様も、ぜひお気軽にご相談ください。不正対策を“攻めの投資”に変えて、見えない売上毀損を止めていきましょう。