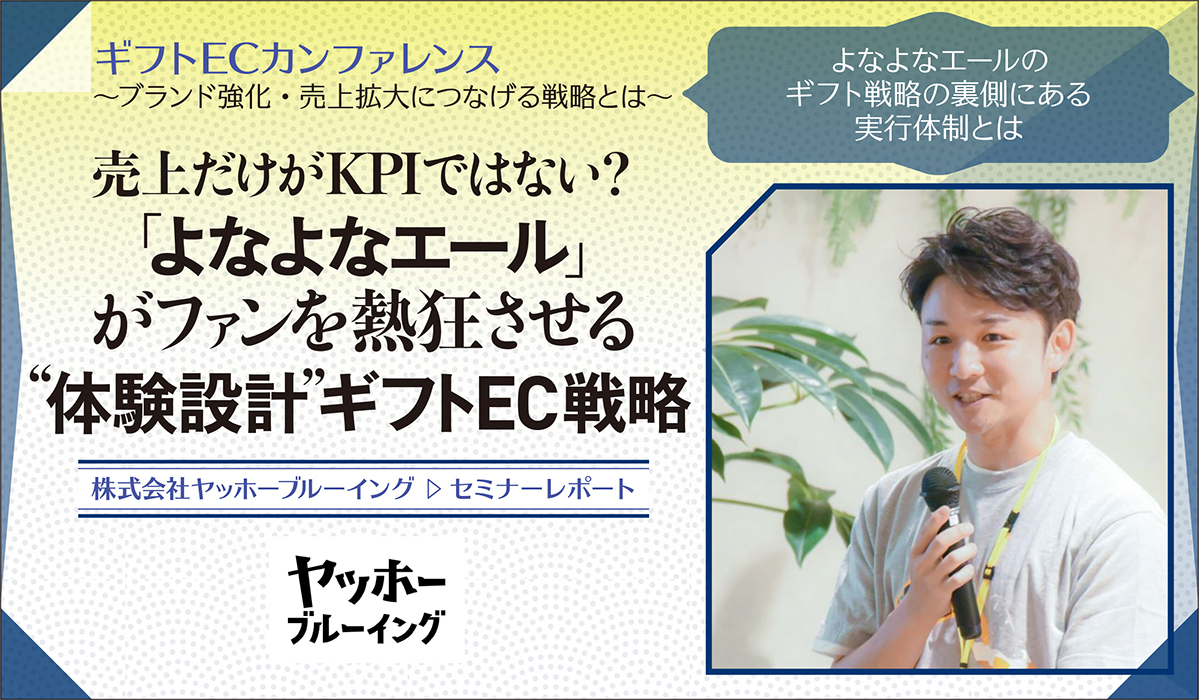

売上だけがKPIではない? 「よなよなエール」がファンを熱狂させる“体験設計”ギフトEC戦略

国内クラフトビール市場のトップを走る株式会社ヤッホーブルーイング。同社は看板商品「よなよなエール」を軸に、ギフトECで独自のポジションを築いている。2025年8月28日にECのミカタが主催したカンファレンスでは、同社YES!通販団 星組 Unit Directorの植野浩樹氏が、そのユニークな戦略の裏側を披露した。

贈る人と受け取る人、双方の記憶に深く刻まれる「特別な体験」をどうすれば生み出せるのか、なぜ同社は「売上」を最上位のKPIに置かないのか――ファンとの共創から生まれる同社ならではのギフト戦略の神髄に迫る。

クラフトビールを文化へ。ファンとの「共創」が生む熱狂

1997年創業のヤッホーブルーイングは、国内クラフトビール市場で圧倒的シェアNo.1を誇る。「ビールに味を!人生に幸せを!」というミッションのもと、日本のビール市場に多様な文化を創ることを目指す、「クラフトビールの革命的リーダー」だ。

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

その看板商品が、「家庭で飲める手頃な本格エールビール」をコンセプトにした「よなよなエール」。ブランドキャラクターを「知的な変わり者」と設定し、全国のコンビニやスーパーで広く流通する、まさに日本のクラフトビールの代名詞的存在である。

自社の事業を「ビールを中心としたエンターテイメント事業」と定義するように、同社は、ビールを単なる飲料ではなく、“顧客を熱狂させる体験”として届けることを何よりも重視。ECや店頭販売だけでなく、顧客とのリアルな交流に力を注いでいる。

例えば、軽井沢のキャンプ場を貸し切る大規模イベントには毎回約1000名が参加し、チケットは即完売。顧客とオンラインで打ち合わせを重ね、取引先をも巻き込んで企画するなど、あらゆる関係者と一体となって体験を創り上げている。

「クラフトビール文化を広めるには、我々スタッフだけでは力が足りません。お客様を“仲間”と位置づけ、どうすれば一緒に文化を広めていけるかを常に考えています」(以下、発言は植野氏)

この「共創」の姿勢こそが、ヤッホーブルーイングの強固なファンベースを支えている。

ECは「ファン化の入り口」。売上よりも重視するもの

同社の販路は店頭、EC、飲食店など多岐にわたるが、ECが全社売上に占める割合は約2割。しかし、その役割は単なる売上獲得ではない。自社ECやモールを通じて新規顧客にリーチし、記憶に残る体験を届けることでファンを育てる、最重要の「入り口」なのだ。

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

ECサイトでは「父の日」などの定番ギフトから、飲み比べセットや定期便、さらには「卒乳してビール飲めるねセット」といったユニークな企画商品まで幅広く展開。これらはすべて、顧客に特別な体験を提供することを目的に設計されている。

「私たちにとって、売上はKPIの最上位ではありません。まず体験を通じてファンを増やし、その結果として売上がついてくる。この構造を何よりも大切にしています」

ECは、まだブランドを知らない人々に向けた「認知やトライアルの場」でもある。

「ただ商品を手に取って飲んでもらうだけでは不十分です。ブランドへの愛着につながるような“特別な認知”や“特別なトライアル”をいかに設計できるか。私たちは常にそこを追求しています」

ギフトが紡ぐ、贈る人と受け取る人の「特別な記憶」

スーパーでの試飲やノベルティ配布も有効だが、その場限りの体験となり、記憶に残りづらい側面もある。その点、贈り手と受け手の双方に深く記憶されるギフトには、ブランドへの理解や愛情を育む絶大な力がある。同社が最も注力する「父の日ギフト」は、その好例だ。

「父の日ギフトでは、親子のコミュニケーションそのものが最高の体験設計になります。娘さんは『お父さんに喜んでもらえた』といううれしい記憶を、お父さんは『娘からもらった特別なビール』という感動を。たとえ2人がこの瞬間に初めてよなよなエールを知ったとしても、それは単なる認知ではなく、“親子2人分の特別な認知”になるのです」

後日、父親がどこかでこのビールを見かけた時、「ああ、娘がプレゼントしてくれたビールだ」ときっと思い出すだろう。この“特別な記憶”こそがリピート購入、そして熱狂的なファン化へとつながっていくのだ。

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

こうした体験が生まれていることは、顧客レビューが証明している。LINEギフトには「娘の気持ちがうれしくて、飲み終わった缶をペン立てにしています」「好きな人からのプレゼントで、最高に幸せな気分です」といった声が寄せられているという。贈る人と受け取る人、双方の人生に寄り添う体験を創出することこそ、ギフトの持つ真の力だ。

さらにユニークな事例として、植野氏は「卒乳してビール飲めるねセット」を挙げる。

「あるサブスク会員の方から『妊娠したので一度解約します』とご連絡をいただいた際、弊社のカスタマーサポートが『卒乳したらぜひお祝いさせてほしい』と返信したことが、この商品が生まれるきっかけでした」

販売数自体は多くない。しかし、こうした「隠れた節目」に寄り添うギフトは、「相手に本当に喜んでもらえた」と贈り手から絶大な支持を得て、ユニークな取り組みとしてテレビ番組で取り上げられるなど、大きな反響を呼んだ。

ギフトごとにKPIを変える。小さく試して改善する実行力

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

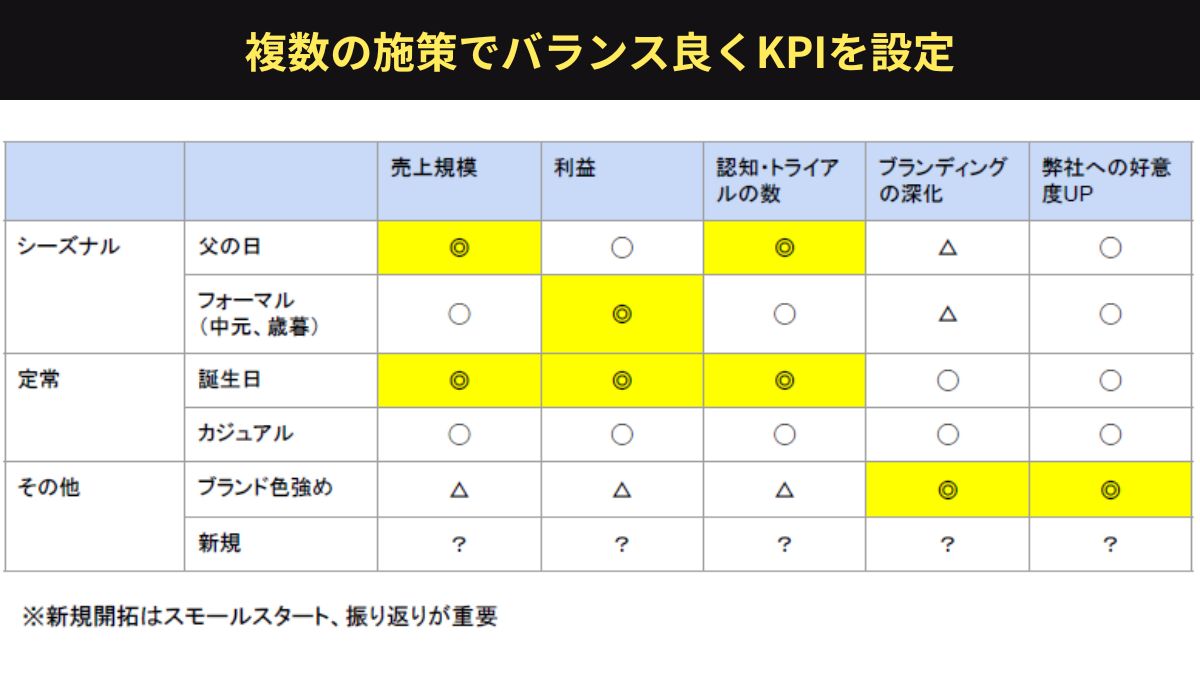

では、体験価値を重視する同社は、ギフト施策の成果をどう測定しているのか。植野氏は、ギフトごとにKPIを明確に分けていると語る。

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

画像提供:株式会社ヤッホーブルーイング(カンファレンス登壇資料より)

例えば、中元・歳暮のようなフォーマルギフトでは「利益」を、売上規模の大きい父の日ギフトでは「売上」と「認知・トライアル数」をKPIに置く。一方で、「卒乳祝い」のようなブランドの世界観を伝えるニッチなギフトは、「ブランディングの深化」や「会社への好意度UP」といった、直接的な売上とは異なる指標で評価する。

新規ギフトは未来への「投資」と捉え、業績数値一辺倒ではない、「ヤッホーブルーイングらしさを築くKPI」を設定している点に、同社の強い意志が感じられる。

「施策を実行した後は、必ずアンケートで効果を測定し、PDCAを回します。重要なのは、どの数字が動いたかを振り返り、次はどこを動かすかを考えること。事前のKPI設計に時間をかけすぎるより、まずは小さく試して、顧客の声をもとに改善するスピード感を大切にしています」

ギフトは「体験設計」の集大成

ヤッホーブルーイングにとってギフトとは、単なる販促施策ではない。顧客に特別な体験を届け、ブランドとの絆を深めるための「仕組み」そのものだ。売上や認知といった指標のさらに先にある、深く記憶に残る体験を創り出す。その戦略から、すべてのEC事業者が学べるポイントは次の3点に集約できるだろう。

顧客の人生に寄り添い、特別な記憶を紡ぎ出す。同社の姿勢は、これからのギフトECのあり方を考える上で、大きなヒントとなるに違いない。

大手SIerにてネットワークセキュリティエンジニアとして6年間従事後、2016年にヤッホーブルーイングへ入社。以降インターネット通販事業を担当し、公式通販サイト「よなよなの里」本店からECモール店、ふるさと納税など数多くの店舗を運営。2019年より現職。