“つくる才能”と“広める才能”が出会う場所 ――BASE「販売パートナー App」とYouTubeクリエイターの高い親和性

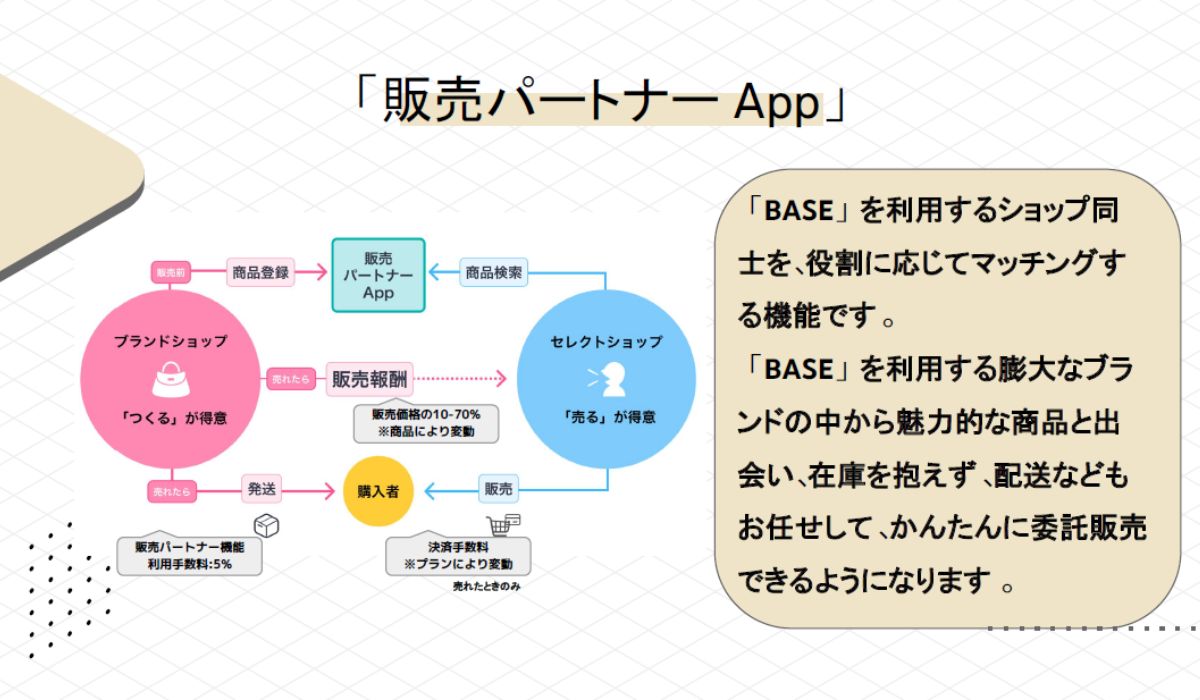

ネットショップ作成サービス「BASE」にドロップシッピング(在庫を持たずにネットショップを運営できるビジネスモデル)機能である「販売パートナー App」が追加されて約1年。「つくる才能」と「売る才能」をマッチングする、この仕組みを活用した成功事例も出てきている。

そこで今回は、2025年10月8日に開催され、同機能を利用して自身のネットショップを運営する人気グルメ系YouTubeクリエイター、ぴーきち氏も登壇した「秋のYouTube ショッピング フードフェア」をレポート。YouTubeクリエイターに商品の良さを拡散してもらいたいブランド店舗と、自身の動画で紹介する商品を探しているYouTubeクリエイターが一堂に介したイベントの模様を紹介する。

様々な形式で商品を紹介できる「YouTube ショッピング」

「秋のYouTube ショッピング フードフェア」に参加したのは、幅広いジャンルで活躍する登録者数10万~100万人規模のYouTubeクリエイター約40名と、こだわりの食のつくり手11店舗。イベント第一部ではYouTubeを利用して商品販売につなげる「YouTube ショッピング」と、YouTubeクリエイターに向けたBASE「販売パートナー App」の解説をはじめ、YouTubeクリエイター、ぴーきち氏による講演が行われた。

第一部最初は、YouTube運営スタッフによるクリエイターや企業がYouTubeチャンネル上で商品を紹介・販売できる機能「YouTube ショッピング」の解説。ショート動画、長尺動画、タイムスタンプ機能、ライブ配信など、様々な形式で商品を紹介できるが、特に新しい「ショートステッカー」機能は、ショート動画内に商品をかわいいステッカーとして表示できるので、クリック率が高いとのこと。

商品制作が得意な「ブランドショップ」と、セールスが得意な「セレクトショップ」を連携させる「販売パートナー App」

「商品制作が得意なブランドショップと、セールスが得意なセレクトショップやYouTubeクリエイターが連携することで、商品制作への集中や販促強化など、それぞれの強みを活かしたネットショップ運営が可能になります」と語った、BASE株式会社 BASE Dept. Merchant Development Sec. Manager 和田広大氏

「商品制作が得意なブランドショップと、セールスが得意なセレクトショップやYouTubeクリエイターが連携することで、商品制作への集中や販促強化など、それぞれの強みを活かしたネットショップ運営が可能になります」と語った、BASE株式会社 BASE Dept. Merchant Development Sec. Manager 和田広大氏

続いてBASE株式会社の和田広大氏が登壇。「BASEは累計240万以上のショップにご利用いただいている、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。ノーリスクで本格的なショップを作れ、さらにショップ開設後も売れやすい仕組みがそろっています」(和田氏)。

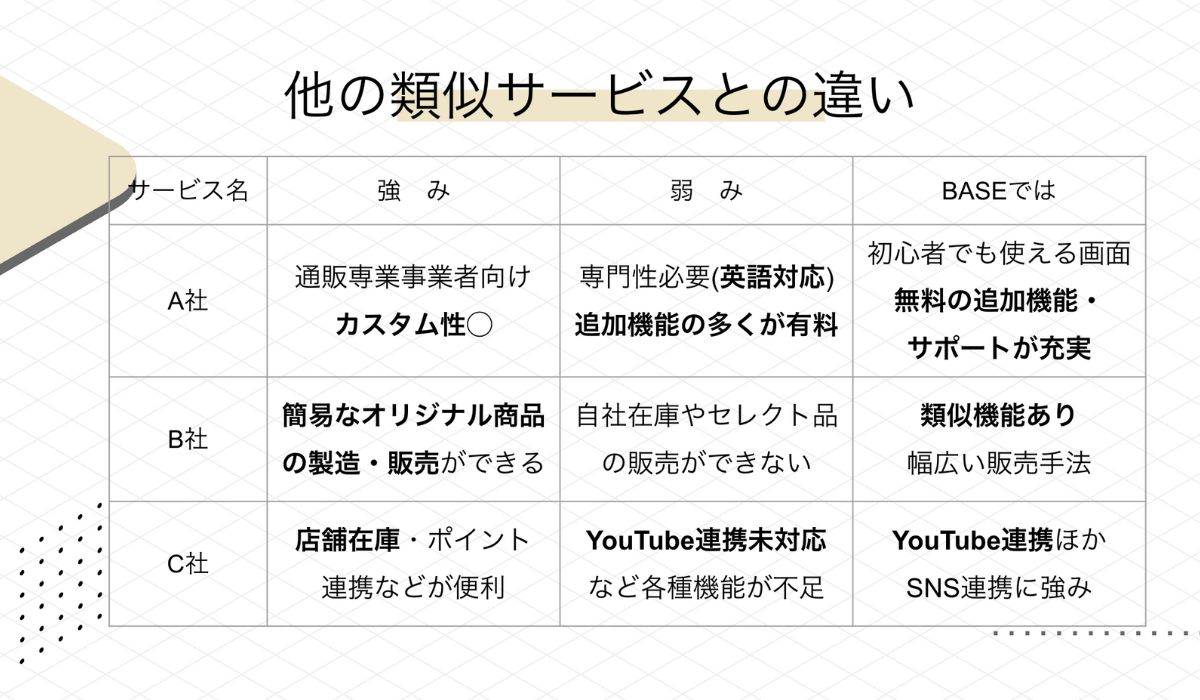

BASEと他のプラットフォームとの比較。BASEは無料の追加機能やサポートが充実しており、「YouTube ショッピング」との連携も早い段階から実施していた(画像提供:BASE株式会社)

BASEと他のプラットフォームとの比較。BASEは無料の追加機能やサポートが充実しており、「YouTube ショッピング」との連携も早い段階から実施していた(画像提供:BASE株式会社)

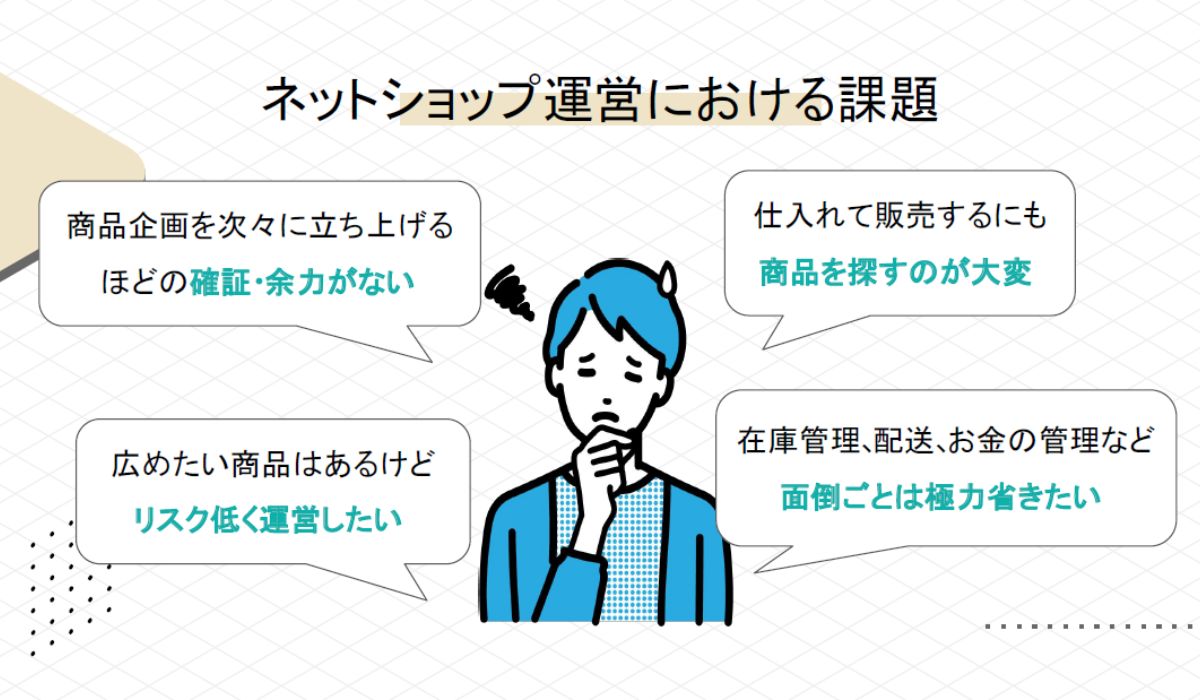

和田氏は、BASEを利用しているショップのオーナーの大半が、作るのが得意なブランドショップであり、“広める”ということに専門性を持っていないので苦労していると指摘。一方、日頃から自分の好きなものについて熱意を持って楽しく情報発信し、ファンから信頼を得ているYouTubeクリエイターがセレクトショップを運営する事例も増えているが、その運営の難しさに苦慮している場合が多いという。

また、YouTubeクリエイターが自身の番組で売りたい商品を見つけたとしても、簡単に商品を卸してくれるブランドはほとんどない。「販売パートナー App」は、こうした課題を解決するために開発した、ショップ間でのドロップシッピングを実現するBASEの拡張機能のひとつだという。

BASEが示したネットショップ運営の課題と、「販売パートナー App」の仕組み。ブランドショップが広めたい商品をBASE「販売パートナー App」に登録し、セレクトショップがそこから商品を探して、自身のネットショップで販売。注文が入るとその情報がブランドショップに自動的に連携がされ、ブランドショップが日常の発送作業を行って商品を購入者に送る(画像提供:BASE株式会社)

BASEが示したネットショップ運営の課題と、「販売パートナー App」の仕組み。ブランドショップが広めたい商品をBASE「販売パートナー App」に登録し、セレクトショップがそこから商品を探して、自身のネットショップで販売。注文が入るとその情報がブランドショップに自動的に連携がされ、ブランドショップが日常の発送作業を行って商品を購入者に送る(画像提供:BASE株式会社)

「販売パートナー App」を利用すれば、ブランドショップは高額な広告費をかけることなく、全国のYouTube視聴者に自社製品を効果的に周知できる可能性が広がる。セレクトショップ側は商品を販売するにあたり、一切在庫を抱えずに済み、発送業務も生じない。さらに商品の発送が完了したタイミングで、セレクトショップとブランドショップに購入代金が自動で振り分けられるので、煩雑なお金のやり取りも不要。

「セレクトショップを運営するYouTubeクリエイターにとってこの機能の最大の魅力は、アフィリエイトよりも高い報酬が得られること。報酬率でいうと、今平均では20%前後です。また企業案件よりも短いサイクルで収益化が可能であり、自分のネットショップで委託販売をするという形なので、いわゆるPR案件とは異なります。YouTubeクリエイターの方々も、商業利用によるファン離れを気にせずに運営できるのもメリットです」(和田氏)

和田氏は今回の試食会のようなオープンベースのイベントを今後もたくさん開催し、ブランドショップとセレクトショップの出会いを演出していきたいと語った。

プロとコラボしてオリジナル商品を開発した料理系インフルエンサー、ぴーきち氏の事例

続いて、この「販売パートナー App」の活用事例として、料理系インフルエンサーのぴーきち氏が登壇。ぴーきち氏は目黒の人気中華料理店「中華 味一」とコラボして商品を開発し、ごく短期間で1000セットを販売したという。

仕事から帰宅して家族のために作るごはんをテーマにレシピ動画を発信している料理系インフルエンサーのぴーきち氏。YouTubeチャンネル「ぴーきちごはん」の登録者数は約81万人、総フォロワー数は300万人以上

仕事から帰宅して家族のために作るごはんをテーマにレシピ動画を発信している料理系インフルエンサーのぴーきち氏。YouTubeチャンネル「ぴーきちごはん」の登録者数は約81万人、総フォロワー数は300万人以上

ぴーきち氏によると、きっかけは自身のSNSの視聴者から「レシピを商品化してほしい」という声が多かったこと。「僕のオリジナル商品が欲しい、というのは、僕にとってすごくうれしい言葉だったんです。そういう声を多くいただくにつれ、オリジナル商品を販売する自分のショップを持ってみたいという気持ちがどんどん膨らんでいきました」(ぴーきち氏)。

ぴーきち氏はまず自分のSNSを活用しながらセレクトショップ「ぴーきち商店」を開設し、既存商品のセレクト販売からスタート。視聴者との信頼関係を構築した上でオリジナル商品の販売に踏み切った。フォロワーに対してSNSやライブ配信でどんなものが食べたいか聞いたところ、冷凍食品への関心が高いことがわかった。そこでまず「冷凍食品をつくる」ことからスタート。

「そこに、私の得意分野である餃子で勝負を仕掛けに行くことにしました。値段の安さに特化した、いわゆるスーパーにあるような餃子と同じ戦い方では絶対勝てないなと思っていましたので、逆にちょっと高級感を出して、普段お忙しい主婦の方やお仕事終わりで、ちょっと贅沢したい日に、『ぴーきちの餃子でちょっと贅沢しちゃおうかな』と思っていただける、そういったところを差別化ポイントとしました」(ぴーきち氏)

しかし、オリジナル商品を一から作るのは時間も費用も膨大にかかる。そこでぴーきち氏が選択したのは、プロとのコラボによる“パートナーシップ型”の商品開発だった。目黒の人気中華料理店「中華 味一」に協力を依頼し、「極 牛たん入り背脂餃子」を共同開発。「おかげさまで発売してすぐに完売しました。僕の動画のコアなファンの方たちは、何セットも買ってくださった方もいて、僕がやりたかったことはちゃんと伝わったかなと思っております」(ぴーきち氏)。

「中華 味一」とコラボした「極 牛たん入り背脂餃子」。家庭では作れない特別な一品をイメージし、牛たんのプチ贅沢感に背脂のジューシーなうま味を加えた個性的な餃子であることが人気を呼んだ

「中華 味一」とコラボした「極 牛たん入り背脂餃子」。家庭では作れない特別な一品をイメージし、牛たんのプチ贅沢感に背脂のジューシーなうま味を加えた個性的な餃子であることが人気を呼んだ

「販売パートナー App」のメリットとデメリットは? つくり手と信頼関係を築くには?

ぴーきち氏の講演の後には、参加者からの質問に答えるコーナーがあり、多くの質問が寄せられた。その一部を紹介しよう。

Q:BASE「販売パートナー App」のメリットとデメリットは?

ぴーきち氏 メリットは、金銭的リスクが非常に低いこと。大変だったところは、オリジナル商品を作るとなれば開発にはもちろん、協力してくださるショップ様との信頼関係を築くのに時間や労力をかけないといけないところですが、そこがすごく大事かなと思います。

Q:メーカーとの信頼関係がないと、オリジナル商品開発は難しい?

ぴーきち氏 できないことはないと思いますが、何かしらの実績は提示する必要があります。僕も実は味一さんといきなりコラボできたわけではなく、既存の商品を詰め合わせた「ぴーきちセット」を売った実績を見ていただいて、「それならいけるね」ということから始まりました。お互いの信頼を築く上で、ワンステップを踏むほうが間違いないかなと思います。

BASE 和田氏 最初から大きな取り組みをするとなると、双方ともリスクを負う可能性が大きくなります。やはり小さな取り組みから始めて徐々に信頼関係を積み重ね、お互いのリスクが低減する状況を作ったうえでオリジナル商品にチャレンジするのが理想的だと思っています。

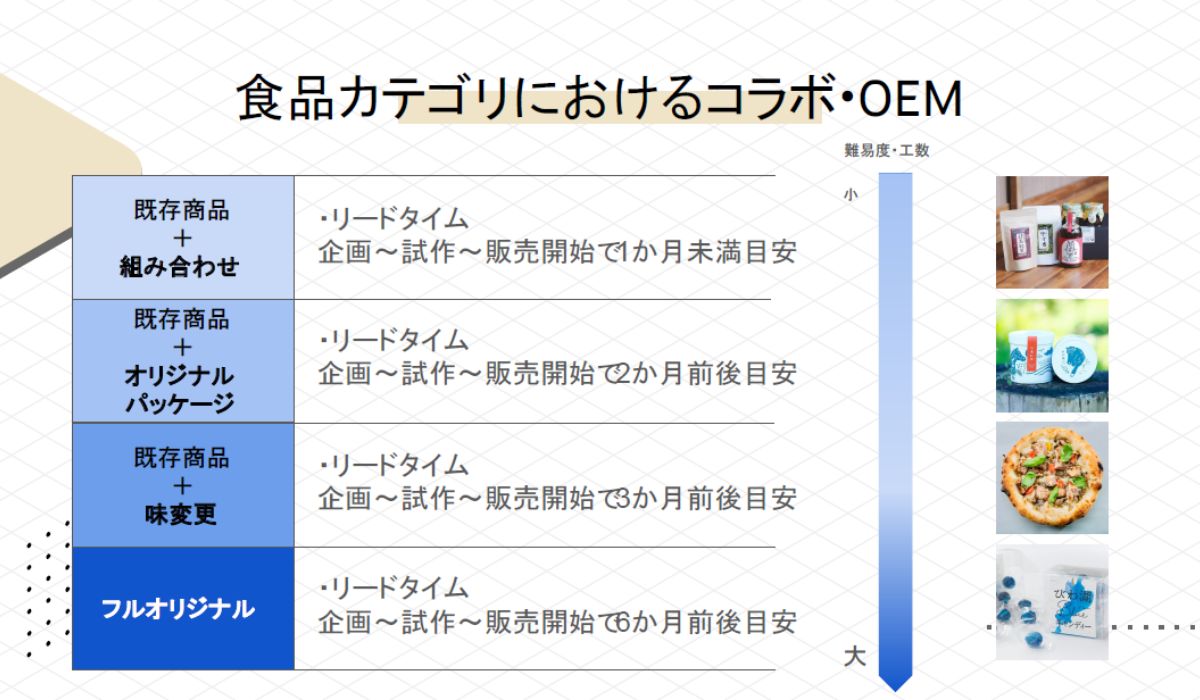

食品カテゴリにおけるコラボやOEMは、既存商品を組み合わせたオリジナルセットから、パッケージを変更したもの、既存商品の味変更をしたもの、フルオリジナルまで工数や難易度に大きな差がある

食品カテゴリにおけるコラボやOEMは、既存商品を組み合わせたオリジナルセットから、パッケージを変更したもの、既存商品の味変更をしたもの、フルオリジナルまで工数や難易度に大きな差がある

Q:メーカーとコラボした際の売上ノルマはある?

BASE 和田氏 ノルマという観点ではこの機能では特に設けていませんが、ビジネスとして成立させるためにはある程度の売上の見通しは必要だと思います。ぴーきちさんのケースでいうと、商品を販売開始する前から味一さんにご協力いただいて、ある程度の商品をストックしていただいていました。それは、「ぴーきちセット」の売上から類推して、これくらいは売れるだろうから準備が必要と考えたわけです。売上を大きくしようとすると、そういった事前の準備がないとビジネスとして成立させるのが難しい面があります。

Q:商品開発までかかった期間は?

ぴーきち氏 今回の餃子で言えば2カ月程度でした。僕に料理の知見があり、味一さんがプロフェッショナルだから早くできたというイメージですが、早ければいいというわけではないので、納得のいく商品を作るまでは時間をかけた方がいいとは思います。

Q:商品販売がメインになることでネガティブに見られないように意識していることは?

ぴーきち氏 例えばもし僕がいきなりコスメを売り始めたりしたら、きっと『気持ち悪い』と引かれたかもしれませんが、僕がやっているのがもともと『一緒に料理を作って、みんなで盛り上げていこう』というスタイルだったので、批判はあまり感じませんでした。商品開発では動画で募ったファンの方々の意見をベースにして、僕が作って動画を配信したので、ファンの方も『一緒に育て上げている』という感覚だったし、完成した時は『待ってました』という気持ちだったと思います。

Q:オリジナル商品とセレクト商品では、どちらの方がよく売れますか?

ぴーきち氏 この取り組みをするのであれば、オリジナル商品のほうが絶対売れると思います。例えば、Amazonとか楽天とかであれば、ファンじゃなくてもたまたま目に入ったので買うことはあると思いますが、BASEはショップやインフルエンサーのファンに強い形なので、オリジナル商品のほうが売れると僕は思いますし、増やしていきたいという個人的な希望もあります。

BASE 和田氏 実績ベースでいうと、オリジナル商品の売上のほうがすごくいいですね。ただオリジナル商品についての明確なイメージがまだない場合、すごく好きなブランドがBASEを利用している場合にはわざわざオリジナル商品を作らなくても、セレクトした商品を本当に愛を込めてプッシュしていただくだけで、すごく売れるケースっていうのも、実はあります。ですからまずは、愛着のあるブランドの商品をおすすめすることから気軽に始めて、場合によってオリジナル商品開発に進出していく方向で考えていただくのがいいと思っています。

Q:食品系ではないマルチなチャンネルの場合、食品をセレクト販売する際に、どのような工夫をしたらよいでしょうか?

BASE 和田氏 食品系でなくても、普段視聴者に発信しているメッセージに通じるものがある商品であればいいのでは。あとは単純に、自分の故郷の食品というのが実は何よりも強かったりします。つまりその商品を取り上げる必然性が、視聴者に伝わることがすごく大事ではないでしょうか。

Q:BASEはどれくらいサポートに入ってくれましたか?

ぴーきち氏 「いつ寝てるんですか?」と心配になるくらいレスポンスも早かったですし、的確にやってくれましたね。その信頼もあるからこそ、BASE様と今後もどんどんやりたいなって思っています。

BASE 和田氏 ありがとうございます。

Q:こちらの取り組みはレベニューシェアでしょうか。その場合、取り分は何%でしょう。

BASE 和田氏 具体的なパーセンテージはお伝えできませんが、自社で商品を作って全ての在庫を抱える場合と比較すると、利益率は高くないかなと思います。特に食品の場合、衛生管理など自分たちでオペレーションを組めないところをプロに任せられるというコストを、どこまでリーズナブルだと感じていただけるかですね。

会場の参加者からの質問に丁寧に答える、ぴーきち氏(右)と和田氏(左)

会場の参加者からの質問に丁寧に答える、ぴーきち氏(右)と和田氏(左)

全国の食のつくり手と人気クリエイターをつなぐ試食会

第二部は、全国から集まった食のブランドによる試食会。以下11ブランドが出展し、人気YouTubeクリエイターに商品の魅力を伝えた。

ぴーきち氏とコラボして商品開発をした「中華 味一」店主の今野博史氏によると、1カ月不休で「極 牛たん入り背脂餃子」を仕込んだが、4日で完売したという。「ぴーきちさんの人気はすごい。4日でうちのネットショップ2年分以上の売上です。その前の『ぴーきちセット』でも炒飯を提供させていただいたのですが、その時も3日で500セットぐらい売れました」と、ぴーきち氏の影響力の大きさに驚いていた。

ぴーきち氏とコラボして、「極 牛たん入り背脂餃子」を開発した「中華 味一」店主の今野博史氏

ぴーきち氏とコラボして、「極 牛たん入り背脂餃子」を開発した「中華 味一」店主の今野博史氏

創業地福井の特産「とみつ金時芋」を中心に日本全国の厳選したさつま芋を使用して、新しい“お芋和洋菓子”を展開している芋スイーツ専門店「FLANDERS FRITES」

創業地福井の特産「とみつ金時芋」を中心に日本全国の厳選したさつま芋を使用して、新しい“お芋和洋菓子”を展開している芋スイーツ専門店「FLANDERS FRITES」

鮨をオマージュした4種の総菜クッキーは、鮪・青のり・海老・ガリの風味。“生産農家×料理人がつくるごはんのおとも”を展開する「おともや」が、京都の鮨の名店「さえ㐂」と共同開発したオリジナル商品

鮨をオマージュした4種の総菜クッキーは、鮪・青のり・海老・ガリの風味。“生産農家×料理人がつくるごはんのおとも”を展開する「おともや」が、京都の鮨の名店「さえ㐂」と共同開発したオリジナル商品

「しょうがのむし」が販売する発酵ジンジャーエールは、現在のジンジャーエールのルーツになった飲み物。清涼飲料とは一線を画す、クラフトビールのような複雑な味わいだった

「しょうがのむし」が販売する発酵ジンジャーエールは、現在のジンジャーエールのルーツになった飲み物。清涼飲料とは一線を画す、クラフトビールのような複雑な味わいだった

古くなったり風災害で落ちて傷ついてしまったりしたロスフルーツを積極的に利用して、フルーツバターなどを作っている「nin(ニン)」

古くなったり風災害で落ちて傷ついてしまったりしたロスフルーツを積極的に利用して、フルーツバターなどを作っている「nin(ニン)」

推したい食品を探す人気YouTubeクリエイターと、商品の魅力を伝えたいブランドショップの熱気があふれていた会場

推したい食品を探す人気YouTubeクリエイターと、商品の魅力を伝えたいブランドショップの熱気があふれていた会場

出展ショップに話を聞いて共通していたのは、どのブランドも商品に自信はあるが、「どうすれば多くの人に知ってもらえるか」ということに課題を抱いていること。そして、人気のYouTubeクリエイターに「YouTube ショッピング」で取り上げてもらうことで、日本全国の消費者に知ってもらえることに大きな期待を抱いていることだった。

実際に試食もしたが、オリジナリティがありクオリティの高い商品ばかりで、クリエイターが紹介することで爆発的に売れそうなポテンシャルを感じた。今回のマッチングが起爆剤となり、大ヒットとなる商品も多いのではないだろうか。