日本人の驕りがダメにする。世界で稀に見る商品力が例えあったとしても

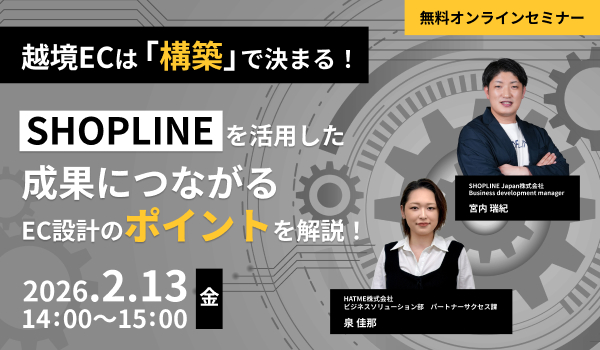

何気なく、この人の事が気になって神田にやってきた。株式会社キレイコム(以下、キレイコム)の上田直之さんだ。同社では日本の商品を中国で展示会を通じて披露するなどしており、日本の「キレイ」を海外に伝える企業だ。

彼が気になったその理由は、なぜか。それは「日本人」の「今」を客観視する上で、彼の考え方は納得のいくもので、それは商売をするに当たっても本質的な気づきに繋がりそうだと感じたからだ。

僕が思うに、今の停滞ムードは日本人自身が招いているような気がしていて、良い意味で、そうした日本にストップをかける必要があると思っている。

日本は、僕が生まれる前、1950年あたりから1973年に、高度経済成長によって急成長を遂げて国内総生産(GDP)世界第2位にまで上り詰めた。が、その後、バブル崩壊を契機に、今や世界の舞台でその存在感が薄れている。

上田さんと話をしていて痛感したのは「日本人がそのプライドだけは抜けきれていない」という事だ。彼の生い立ちを辿ると、台湾人の血が少しだけ入っている。彼にとって台湾は家族のような存在であるが、まわりの日本人を見るとそうではない。高度経済成長でGDP世界第2位になったプライドが邪魔してか、日本人には独特のアジア諸国に対しての「上から目線」があると言うのも、そんな彼の言葉だからこそ納得した。

その一方で、ある時、中国のKOL (キーオピニオンリーダー)に会った際、その活躍ぶりを讃えるために「あなたなら日本でも活躍できますよ」と言ったその言葉が、相手の逆鱗に触れた。何故だかわからなかったが、話を聞けば、理解に難しくない。彼女曰く、日本なんかで売れても、嬉しくはない。インフルエンサーの単価も少なければ、影響力も小さく、所詮向こうからすれば、小さな島国でしかない。それが少しも褒め言葉になっていなかったというわけなのだ。

この場合は、彼は悪気があって言ったわけではないが、現に、日本人の「上から目線」があるとすれば、実際の見られ方との間で、ねじれが生まれているのは間違いない。これが現実だ。

世界に名だたる日本になるため「我がフリ直せ」日本人

そんなプライドがあるからか、安易に「日本製を売りにすれば、売れるでしょ」と言われることが少なくない。現に、その驕りがもたらした悲劇を上田さんは自分の体験談としてこう話す。日本の有名ブランドを冠にした某カップ焼きそばを中国で食べたら、あまりのマズさに唖然としたと言うのだ。

彼が某カップ焼きそばのメーカーの海外担当者あれば、日本の味のまま提供していただろうと話す。ローカライズとは、現地の人の声を聴き、現地の人の味覚に合わせて開発することを体感したと言う。

その一方で、日本には優れた技術があって、そこへのコダワリも並ではない。古くはSONYやトヨタがその技術力で世界企業になったことからもよくわかる。彼は仕事柄、化粧品メーカーと話をすることも多いが、そこで、容器のポンプ一つにもこだわり、ちょっとやそっとでは壊れない事に感動を覚えた。そこまでしなくても良いのに、と思うほどである。

またそれでいて、商品の売り方はうまくなかったりして、そういう世界に知られるべき匠の人の商品こそ稼げず、広告屋に持っていかれるだけでそれが果たせずにいる。だから、どうにかして、これを正しい流通に乗せて、世界へと発信する一助になりたいと考える気持ちはよく分かる。

日本人がこの何十年かで伸びてしまった天狗の鼻をへし折って、冷静に現地の人にこの技術力を持って、チャレンジすれば、日本企業はまた世界的な企業になっていくと思うのだ。

その上、日本は2050年にはその人口が1億人を切ってしまうといわれる中で、国内だけにこだわっていけない理由がある。日本人に改めて日本の価値を知らしめる必要性があり、逆説的ではあるが、彼は日本の価値を確かめるために、海外に打って出ている。

他国への配慮は、他国を理解してこそ成せるワザ

今、彼が一番打ち込んでいるのは、大手の原料メーカーの商品を中国に浸透させることだと言う。ただ、その原料は世界特許でありながら、残念ながら、中国では販売することすらできていない。

でも、だから意味がある。自分が心底良い商品だと惚れ込んでいるからこそ、それを広めることは日本の価値を高めると信じていて、自分の海外と向かい続け受け入れられた実績を生かして、この商品を全世界に広めたいと言うのだ。日本を思うからこそ、彼の目は真剣そのものだ。

僕らは意外と、日々仕事をする中で、変な固定概念にとらわれてはいないだろうか。人が他人を理解してこそ、配慮できるのと同じで、他国への配慮は、他国を理解する事で初めてできる事だと思う。誰より上だとか下だとか関係なく、謙虚に自分の思いを込めた最高の商品を、世界に放とうとする彼にはやっぱりエールを送りたい。そして、僕は日本人である事に誇りを持ちたいのだ。